Il premio Bianca D’Aponte giunge alla ventesima edizione

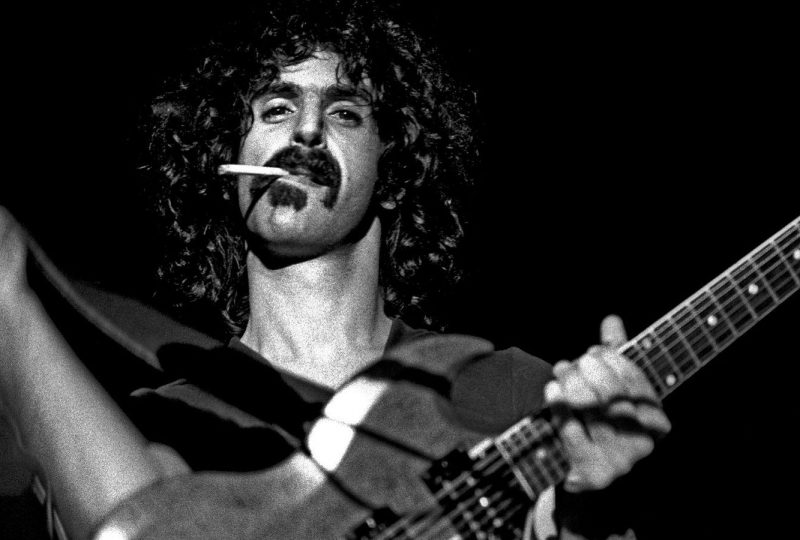

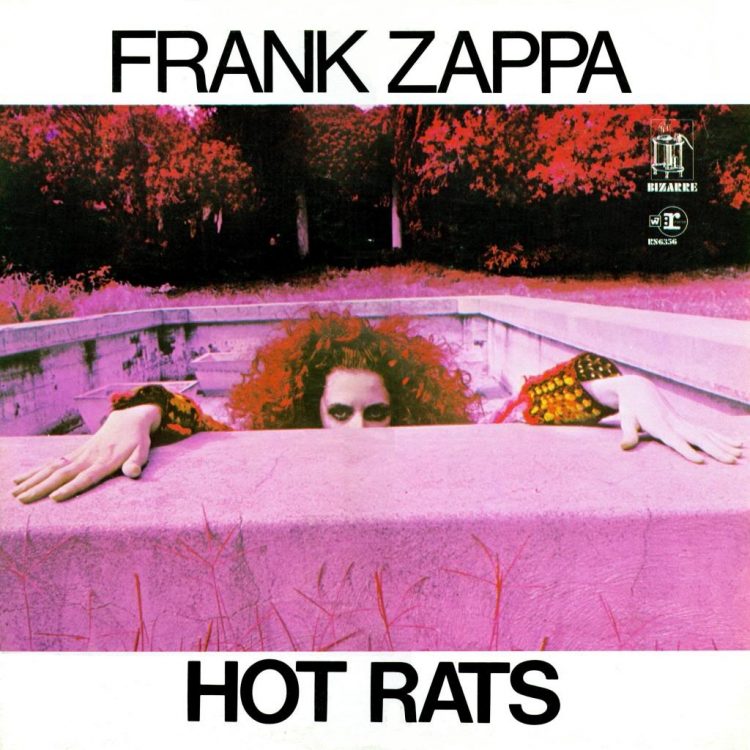

Che storia intrigante quella tra il Duca delle Prugne e il jazz da una parte e il rock dall’altra. Una storia che racconta percorsi sbilenchi, dischi speciali, illuminazioni geniali, follie a forma di galassia. Ho sempre ammirato questa dimensione del musicista baltimorese, ha ogni volta mostrato il suo lato più rigoroso e meno narcisista. Quello più ordinato e composito, che è anche quello più creativo e geniale. È evidente che dicendo ciò, venga in mente subito una cosa come “Peaches en Regalia”, sorta di dipinto bucolico dove appaiono mille tensioni, dove, regolarmente, dopo ogni serie di battute, si gira pagina e c’è un nuovo sapore stilistico, un differente gusto che tocca un genere e poi un altro. E Hot Rats (1969), il disco che la contiene, è forse il punto di partenza di questa storia. Lo è proprio perché è accentuato il bisogno di improvvisare, di espandere, di coinvolgere musicisti che hanno (o che avranno) nella contaminazione tra jazz e rock la loro casa abituale. Ma prima di tutti è il capo baffuto, lui, Frank Vincent Zappa a far vivere lo strumento in quella zona di contaminazione lì: “Willie The Pimp” è infatti il suo momento hendrixiano, la sua più slanciata e lanciata gioia chitarristica (lo risentiremo altre volte, in futuro, seguire queste orme), la sua vita che si incarna nell’elettrico e nel blues sensuale. “Son of Mr. Green Genes” mi ha invece sempre affascinato per l’uso scriteriatamente geniale delle percussioni, un mix esplosivo, breve, ma sempre riconoscibile. Anche il lato B dell’album è bellissimo e intriso di idee sfavillanti, da “Little Ubrellas”, con curiosi pianoforti e organi in primo piano, all’acido sprigionato dal sax di Underwood e il violino di Sugar Cane in “The Gumbo Variations”. Viva il jazz, viva il rock, viva FZ.

Se proseguiamo il percorso più o meno ordinatamente, Waka/Jawaka (1972) è un altro anfratto del jazz rock delle prugne e cavalca lontano, verso incroci che sono a metà strada tra progressive e un’idea frastagliata di ciò che il jazz ha lasciato dietro di sé durante tutti gli anni Sessanta. Colpiscono i fiati che sono detective che si guardano attorno, circospetti, e poi ti raccontano il mondo che vive nella mente di Zappa. Poi gli squarci verso altri orizzonti, il country sbilenco, le solite fughe sclerotiche, il blues mendace. E ancora la tromba di Sal Marquez, i synth di Don Preston, il concetto/chitarra di Zappa. In un certo senso, comporre e lasciare spazio anche all’improvvisazione per il Maestro significava probabilmente sondare anche gli spazi nascosti nei contenitori della sua creatività. Significava scoprire una lucidità che probabilmente non sapeva di possedere.

Se proseguiamo il percorso più o meno ordinatamente, Waka/Jawaka (1972) è un altro anfratto del jazz rock delle prugne e cavalca lontano, verso incroci che sono a metà strada tra progressive e un’idea frastagliata di ciò che il jazz ha lasciato dietro di sé durante tutti gli anni Sessanta. Colpiscono i fiati che sono detective che si guardano attorno, circospetti, e poi ti raccontano il mondo che vive nella mente di Zappa. Poi gli squarci verso altri orizzonti, il country sbilenco, le solite fughe sclerotiche, il blues mendace. E ancora la tromba di Sal Marquez, i synth di Don Preston, il concetto/chitarra di Zappa. In un certo senso, comporre e lasciare spazio anche all’improvvisazione per il Maestro significava probabilmente sondare anche gli spazi nascosti nei contenitori della sua creatività. Significava scoprire una lucidità che probabilmente non sapeva di possedere.

Su The Grand Wazoo (1972) c’è il parapiglia ansioso che forse è scaturito dalla possibilità del Duca di poter tornare a camminare (questo è infatti il terzo disco pubblicato in un periodo nel quale il Nostro doveva necessariamente stare su una sedia a rotelle a causa di una caduta durante un concerto a Londra). C’è uno scoppiettare già nella title track, con ottoni ubriachi e chitarre sofa e un’idea di jazz & rock da ripartenza appunto, da risciacquo al sapor di arachidi. Trombette e sax lucidati a forza di soffiare e percussioni sfuggenti e mariuole. “Eat That Question” è accattivante nella sua intro electric piano georgedukiana e poi chitarra a cascata effettata e in acido, entrata in un turbine fusion diretto che corre a diritto. Nessuno lo fermerà, nessuno. Tranne il muretto noise alla fine del brano, che poi fa ripartire il riff, nel cervello di FZ e nel nostro che ascoltiamo (anche dopo che il brano è finito, in loop, per sempre). Dove ci conduce questo grande, sublime Wazoo? Dove ci dice di andare? Boh, chi lo sa. Di sicuro ci fa riposare la mente con “Blessed Relief” che è il modale modo di dire che il rock jazz sarà un affaire Zappa, un naturale modo di esprimersi del musicista per tutta la sua carriera.

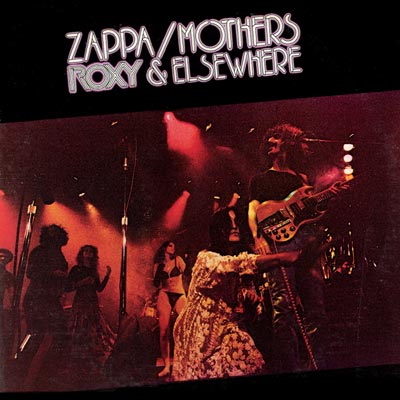

Se ci affacciamo un secondo anche nella zona live, Roxy & Elsewhere (1974) mostra come il crossover tra jazz e rock serva a mantenere l’equilibrio tra serio e faceto, scherzo ed esercizio perfettamente eseguito anche in concerto, dal vivo, ed è solo un esempio che in questo preciso contesto mi viene da fare (un altro live d’intensità e attitudine jazzy che posso tirare fuori così al volo è senz’altro Make a Jazz Noise Here del 1991, registrato nel 1988).

Prendiamo due brani: in “Don’t You Ever Wash That Thing” la fusion è liquida, sciacqua via pensieri e fatiche, ha in sé l’ironia per fare presente che la danza zappiana è sempre non prendersi sul serio finché si è troppo seri. Hai mai lavato quella cosa? No? Ci pensa allora un assolo di batteria. “Be-Bop Tango” è invece isolato da qualsiasi riferimento all’umano. Tango per fluidi corporei, volto a ribadire concetti contrari a qualsiasi bisogno di sacralità. George Duke è il reverendo, la follia scat si impossessa di lui. È ironia in trance. Roxy & Elsewhere è come il jazz rock conviveva nello spettacolo zappiano, da lì in poi dal vivo sarà tutto su questa falsa riga.

E poi? E poi ci sarebbe tantissimo altro da dire, ma si può riassumere tutto con un ultimo tassello. Un tassello che pone fine alla nostra breve storia perché ci fa capire il senso di tutto.

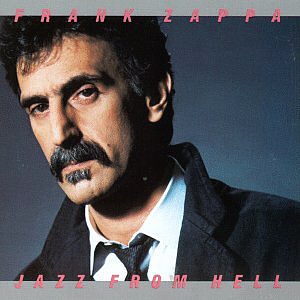

È il 1986 ed esce Jazz From Hell, registrato tra il 1982 e il 1986. La visione fusion pura e futuristica si esplicita qua sopra. Tutto quello che avevamo creduto di aver sentito fino a quel momento per quanto riguarda il jazz rock zappiano, viene spazzato via dal Synclavier, da altre tastiere, da computer, da ammennicoli vari. Ma è lì che doveva finire il percorso (c’è dentro anche l’insegnamento del Future Shock di Hancock, quindi i calcoli tornano) e lì finisce. Nell’inferno. Un inferno meraviglioso. Un inferno dove tutto rimbalza con fare dissonante ma poi anche melodico, jazzy appunto ma anche electro rock. La title track è il giusto modo di esercitare una torsione sulla fusion per comunicare che a seconda di dove la si guardi essa può dirci che è il genere musicale superiore, irraggiungibile, irreprensibile. “G-Spot Tornado” svolazza impazzita tra orientalismi pentatonici e cyber ritmi. La colonna sonora paradisiaca di “Night School” – seppur l’accostamento possa sembrare assurdo – è in concomitanza con il primo disco bianco di Battisti e forse FZ e Lucio in un altrove si sono pure guardati negli occhi e hanno pensato le stesse cose. “While You Were Art II” è un’architettura complessa che mette bene i puntini sulle i, come a dire: con un computer si compone nello stesso modo in cui si riesce a improvvisare. E poi altri episodi ammalianti come “St. Etienne”, che è un blues destrutturato dove la chitarra di Zappa è il liquido in cui si immerge la materia per cuocerla a bagnomaria. Insomma, Jazz From Hell è il punto di arrivo della fusion zappiana, è il vedere oltre, il sintetizzare il jazz e il rock della sua infinita produzione dando loro una forma moderna ma alla fine ammettendo che per lui, probabilmente, non sono mai esistiti generi musicali.

“Non esiste l’avanguardia; solo qualcuno che rimane un po’ indietro”, diceva il maestro Edgar Varese. FZ, che adorava tutto il lavoro del compositore francese, indietro non c’è mai rimasto. E questa breve panoramica attorno al mondo del suo jazz e del suo rock credo sia l’ennesimo modo di ribadirlo.

Devi fare per commentare, è semplice e veloce.