Questioni di genere

Femminicidi, quei racconti morbosi che nascondono la malattia delle relazioni tossiche

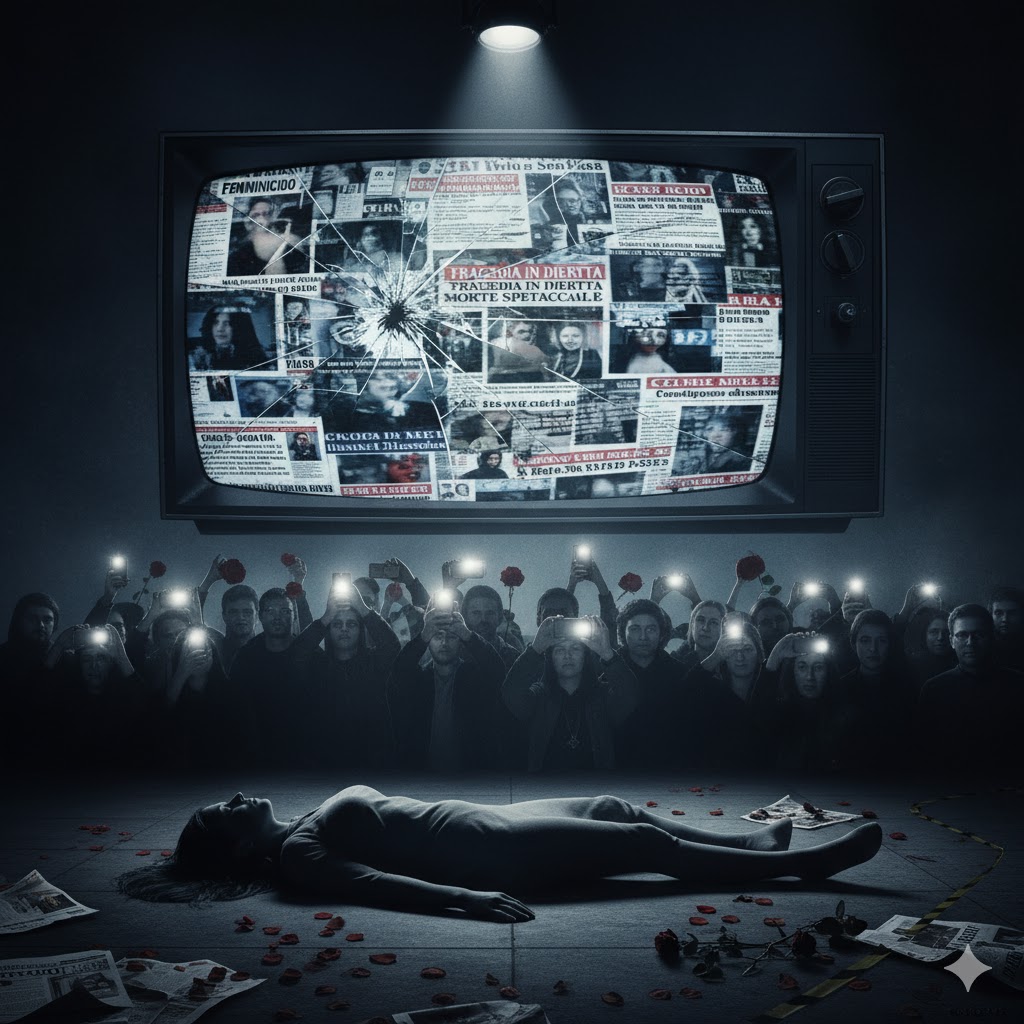

Quando una donna viene brutalmente uccisa da un uomo, oggi, tutto rischia di diventare spettacolo: lo abbiamo visto, ancora, nei giorni scorsi, dopo l’uccisione di Pamela Genini ad opera di Gianluca Soncin. Un evento, purtroppo tra i tanti, che il racconto mediatico ha trasformato in fretta in alimento per curiosità morbosa. Sezionato nella ricostruzione al secondo: sangue, voci, urla, paura. L’arrivo della polizia, mentre il delitto si consumava, in un terrazzo di periferia, davanti a una platea di vicini di casa. Un film collettivo riempito da interviste a chi ha sentito o visto, dirette dal posto, dettagli anestetizzanti. L’intervista dell’ex fidanzato con il cane della vittima in braccio. La ricostruzione esatta della sua vita. Tra foto a Dubai, Red Carpet veneziani, estetica impeccabile. Ma la sua vita vera era in un bilocale di periferia. E lo vediamo anche in questi giorni, seppur in forma minore, con la storia che si è appena consumata in un’altra periferia milanese, dove Luigi Morcaldi – senza tetto che abitava in una macchina – ha ucciso la ex moglie Luciana Ronchi, dopo averla spiata per mesi.

Il risultato è che guardiamo, commentiamo, condanniamo. Ma restiamo fermi. Bloccati. Pian piano, anzi, ci abituiamo a quella narrazione. Poi arrivano le parole: femminicidio, patriarcato, uomini contro le donne, educazione sentimentale.

Quella stessa educazione sentimentale che si dovrebbe fare nelle scuole e che, proprio nei giorni della morte di Pamela Genini, l’attuale Governo ha rimesso in un cassetto politico. Chiuso bene a chiave.

Ma le parole che in questi casi usiamo — sacrosantamente giuste — spesso sono troppo larghe per contenere la complessità del male.

Perché dentro ogni tragedia c’è una geografia interiore difficile da accettare, che riguarda una parte di tutti noi. Si muove tra relazioni tossiche e quotidiane che, silenziosamente, logorano dentro e fuori casa, e si diramano nelle dinamiche amorose, lavorative, familiari e anche amicali.

Da un lato ci sono donne forti, lucide, indipendenti, magari con carriere importanti, che però dentro si sentono piccole, inadeguate, mai abbastanza.

Per capirlo, basta dire loro che sono belle: la maggior parte risponde “ma se oggi faccio schifo!”. Provate a farlo, se non ci credete.

Dall’altra parte, uomini che non possono mostrarsi fragili, che devono essere solidi, performanti, vincenti. Senza poter sbagliare, piangere, perdere, invecchiare. A volte al comando, a volte al potere. A volte sotto traccia. Lo spiega bene bell hooks, attivista e femminista afroamericana, in Tutto sull’amore (2001), dove riflette su come gli adolescenti si sentano costantemente inadeguati, cercando di adattarsi alle aspettative che i genitori proiettano su di loro.

Soprattutto ai maschi, nel tempo, è stato negato il diritto di provare e mostrare fragilità. L’essere forti, vincere, l’“essere maschi” consolida la paura del sentimento, che così viene evitato invece che vissuto, generando frustrazione interiore. E così, quando quegli uomini incontrano un’energia femminile apparentemente forte, non la sanno sostenere. Iniziano a ridurre l’altra per non sentirsi travolti, per rispondere alla richiesta di prestazione e mascolinità.

La svalutano, la controllano, la manipolano, la ridimensionano. A volte la picchiano, altre volte la uccidono. Impressiona il dialogo in Adolescence, serie tv che ha fatto molto discutere, in cui la psichiatra chiede al giovanissimo protagonista: “la tua teoria era che la sua debolezza la rendesse alla tua portata?”

Ma entrambi, quegli uomini e quelle donne, spesso, sono figli e figlie di famiglie dove l’amore è stato più un compito che un rifugio.

Famiglie che hanno chiesto ai loro eredi di realizzare ciò che loro stessi non avevano avuto il coraggio di essere. Genitori che, o non li vedevano per niente, o li vedevano troppo, proiettando su di loro ciò che non erano stati. Che amavano solo in cambio di risultati, o lasciavano andare tutto nel silenzio. O ancora, nelle violenze domestiche, fisiche o psicologiche. Scaricando frustrazioni ereditate a loro volta dalle proprie famiglie di origine.

E così quei figli e quelle figlie sono cresciuti oscillando tra l’eccellenza e il vuoto, imparando a confondere l’amore con la fatica, la conquista con il sacrificio.

Diventando fragilità che si cercano e si puniscono a vicenda. Uomini e donne, nell’incontro, diventano bambini adulti che continuano ad interpretare copioni ereditati, in una società che ha sempre voluto – e purtroppo per buona parte ancora vuole – la donna oggetto generativo e l’uomo soggetto dominatore.

Il lungo lavoro di Robin Norwood, in quel vecchio libro dal titolo Donne che amano troppo, è un viaggio immersivo nel femminismo reale americano degli anni Settanta, dove questo aspetto emerge con forza. Norwood, da psicoterapeuta, ha analizzato il dolore di donne affette da dipendenza emotiva: donne che hanno amato uomini violenti, dipendenti, emotivamente indisponibili, e che nel passaggio attraverso i propri inferi hanno compreso come il loro modo di amare fosse la conseguenza di rapporti con padri o madri simili ai loro “amati”.

Scambiando l’altalena emotiva per passione, l’assenza per desiderio, la violenza per intensità. Le farfalle nello stomaco per innamoramento. Chiamando amore ciò che amore non è.

Perché l’amore vero, quello semplice, accudente, sano, non hanno mai saputo cosa fosse.

Ma l’origine — la vera origine — è sempre dentro di noi. È nella ferita narcisistica che cerchiamo così orgogliosamente di nascondere, finché la maschera che portiamo non diventa più pesante di noi. Guarire, però, significa accettarsi e per farlo serve guardarsi, senza pietà e senza paura alcuna.Non che sia facile. Ma serve dare un nome al dolore, trovargli un posto sicuro, accettarlo prima di lasciarlo andare. Accogliere le proprie fragilità, gli errori, le rughe, gli squarci, i lividi, le mancanze. Percuotere il buio finché non sanguina luce. Guardando alle proprie carneficine interiori — anche quelle ereditate — rileggendole, per dare loro un nome, per poterle perdonare e accettare, una volta per tutte, senza provare inutilmente a salvarle. Avendo il coraggio, se serve, di mettere in dubbio anche l’idea che le famiglie debbano essere redente solo perché “famiglie d’origine”. Le famiglie, invece, si possono anche scegliere. E non devono per forza essere quelle di sangue, soprattutto se sono disfunzionali. È così che si impara a lasciare andare chi ci fugge, ci evita, ci svaluta, ci teme, ci mortifica o reprime.

Riscoprendo anche la forza della solitudine, così condannata dalla società, facendola diventare potere e non stigma.

Abitare il proprio male, per arrivare all’amore, insomma. Un amore che, per essere condiviso, deve nascere prima dall’amore per sé. Un amore che non chiede conferme, non misura, non salva. Semplicemente resta. Perché il femminicidio è il punto di non ritorno. Ma molto prima ci sono i semi di quella distruzione: nelle parole, nelle abitudini, nei ruoli, nei silenzi. Nelle piccole violenze di ogni giorno dove le dinamiche prevedono il controllo, la svalutazione, il silenzio che punisce. Relazioni tossiche che chiamiamo amore, amicizia, rapporti di lavoro, perché è da lì che aspettiamo un un riconoscimento, che mai arriverà. E invece è sempre partendo da lì che serve un esercizio collettivo: imparare a riconoscere il male quando è ancora piccolo, potendo scegliere di non coltivarlo. Decidendo invece di curarsi e, finalmente, grazie a dei percorsi di psicoterapia e analisi, guarire. Perchè no, non è qualcosa che ci riesce fare da soli.

Io di solito parlo di città, abitare, disagio, umanità varie e temi sociali. Ma poiché le città sono fatte di persone, è anche della fragilità di quelle persone che le città sono abitate, agite, definite. Dei loro narcisismi più preoccupanti. E andare al fondo di questi, può aiutarci a immaginare città più sane, capaci di ricominciare dal desiderio — semplice e radicale — di essere e di accettarsi semplicemente per come si è, senza fingere di essere altro. Per smettere di creare quella strana contraddizione infernale che consiste nel creare una versione falsa di noi, volta a far sì che gli altri ci amino. Per soffrire poi, perché non ci sentiamo amati davvero mai.

Devi fare login per commentare

Accedi