Arte

Francesco Ciusa, artista dimenticato

Scultore che giovanissimo ebbe un grande successo alla Biennale di Venezia del 1907, poi relegato ai confini della sua regione, la Sardegna. Una mostra a Nuoro intende riportare l’attenzione venuta meno.

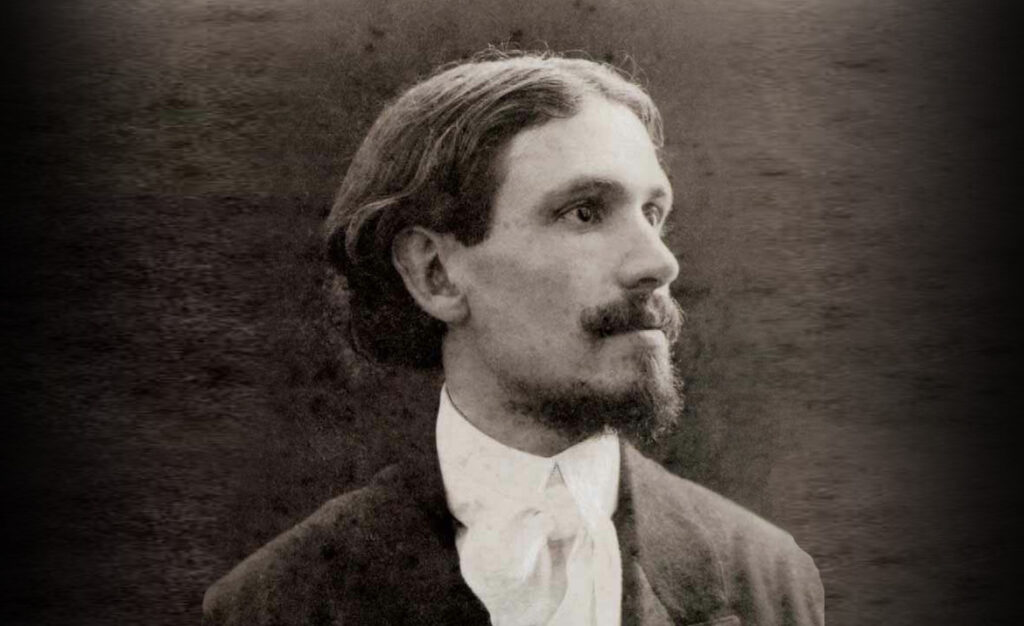

Francesco Ciusa, scultore nato a Nuoro nel 1883 e morto a Cagliari nel 1949, ebbe un iniziale successo a soli 24 anni. Ora è praticamente sconosciuto fuori dai confini regionali. Una mostra allo Spazio Ilisso di Nuoro, aperta fino al 5 aprile 2026, a cura della storica dell’arte Elena Pontiggia e realizzata con il sostegno della Fondazione di Sardegna, intende riportarne l’attenzione a pubblico ed esperti. Il titolo è “Francesco Ciusa. La forma del mito”.

La madre dell’ucciso è considerato il suo capolavoro e descrive una veglia funebre; la Barbagia insanguinata da banditismo e vendette ne è lo sfondo. La figura rannicchiata e impietrita nel suo dolore fu scolpita dopo aver assistito alla scena di una madre disperata che scopre il cadavere del figlio ucciso in una faida. “Non ho più avuto pace, mi aveva preso la smania di raccontare quel silenzio nel nostro tempo tragico”, racconterà egli stesso. In essa emerge la disperazione del lutto, ma anche la dignità e l’orgoglio. A indicarlo sono gli abiti dimessi, la posizione e soprattutto l’espressione del viso. Realizzata nel 1906 per inviarla l’anno successivo alla Biennale di Venezia, venne lodata dal critico in quel momento più autorevole, Ugo Ojetti, che ne evidenziò i tratti profondi e umani e che parlerà della più importante rivelazione nel mondo della scultura. Ad acclamarla si aggiunse Margherita Sarfatti, non ancora affermata e in seguito fra i critici più influenti della prima metà del Secolo.

Francesco Ciusa diventa così il simbolo dell’intera Isola e del suo spirito.

La madre dell’ucciso, originale in gesso, Galleria Comunale d’Arte di Cagliari.

L’artista realizzò anche un dipinto, rimasto l’unico: La cena dei morti (foto, Catalogo generale dei Beni Culturali, olio su tela, 1910 ca., 105 x 109 cm, collezione privata):

Rappresenta un’antica tradizione sarda, la festa “de is animeddas”, quando, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, i vivi, dopo aver consumato il pasto, lasciano la tavola imbandita per le anime dei defunti, che tornano durante la notte a far visita ai propri familiari.

Non ci sono coltelli e forchette, e lo scopo era quello di non favorire i contrasti. Vediamo solo i piatti, i bicchieri, il vino e il pane, sotto una piccola fonte di luce che illumina soltanto il centro della scena. Il resto è oscurità e silenzio, come si addice al tono e al momento della celebrazione.

Il tema è dunque realistico, con elementi simbolisti.

Il giovane Francesco non aveva mai visto una scultura se non dalle stampe. Si formò a Firenze grazie a un sussidio pubblico; aveva diciotto anni e proveniva da una famiglia modesta. Come metodo alternava il disegno con la modellazione dal vero. Ciò che gli interessava era soprattutto la vita quotidiana degli abitanti delle sue zone d’origine, ed è a loro che guardava. La purezza delle giovani, la dignità di madri o vedove, e in generale le tribolazioni dell’esistenza sono i sentimenti che più di ogni altro premevano nel suo animo.

I giudizi altalenanti e le vicissitudini storiche, con lo studio di Cagliari andato distrutto durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale sono i fattori principali che hanno influito in negativo sul percorso e sulla fama.

Vale la pena infine ricordare che la città natale di Ciusa era la stessa di Grazia Deledda. Il piccolo centro contava in quei tempi circa settemila abitanti, ma grazie ad alcuni imprenditori ottocenteschi conobbe un relativo sviluppo. Si crearono così le basi per nuovi fermenti culturali dei quali la scrittrice fu il simbolo tangibile. Lui la conobbe da bambino in quanto abitavano a cento metri di distanza; lei era di dodici anni più grande e ancora lontana dal Premio Nobel per la letteratura, che conseguì nel 1926. La donna poi partì nel 1899 alla volta di Cagliari, per poi trasferirsi col marito a Roma.

Bibliografia: Elena Pontiggia, Ciusa, Ilisso, 2024

Per informazioni sull’esposizione:

0784 31551 | spazioilisso@spazioilisso.it

Devi fare login per commentare

Accedi