Letteratura

Pasolini di destra o di sinistra? O forse un “reazionario di sinistra”?

Indagine sui quadranti ideologici attraversati dal poeta di Casarsa in occasione di un convegno al Senato della Repubblica che intende ascriverlo a Destra.

Per il 25 novembre 2025 è stato indetto alla Biblioteca del Senato della Repubblica un convegno organizzato dalla fondazione Alleanza nazionale su Pier Paolo Pasolini nel cinquantenario della sua morte, che ha già fatto discutere non poco nei giorni scorsi. Si intitola «Pasolini conservatore», con un appellativo che riferito a questo intellettuale orgogliosamente rivendicato da una parte (non tutta è meglio sottolineare) della sinistra, sia culturale che politica, determina la riapertura di un dibattito che per chi è informato dei fatti non è motivo di stupore ma reca la cifra del déjà vu e del déjà entendu.

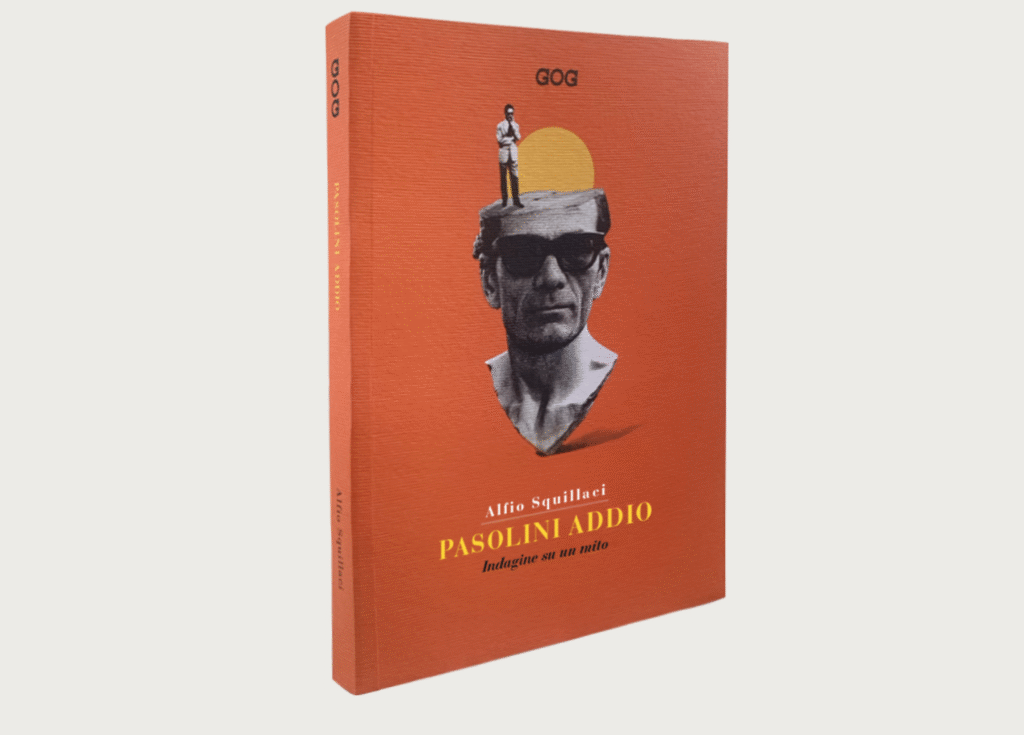

Chi scrive è stato impegnato nei mesi scorsi, anche per un pungolo personale (sono stato un sottoproletario borgataro fino ai miei vent’anni) a istruire non un processo, ma una breve disamina, anche compilativa, il più possibile aderente ai testi, per congedarmi infine dal suo fantasma che tanto mi ha ossessionato nel corso delle prime letture giovanili, interrogandolo ancora una volta e facendolo rivivere dopotutto. Ne è sortito un “saggio personale” Pasolini addio, uscito per i tipi dell’editore GOG in Roma il mese scorso.

Da questo studio estraggo random le seguenti osservazioni

*

Per inquadrare l’ideologia dell’ultimo Pasolini e tentare di sciogliere il dubbio circa la sua effettiva collocazione nel quadrante politico-ideologico, conviene partire da questa annotazione di Gianfranco Contini del 1980:

«La sostanza di Pasolini è antilluminista (com’è chiaro alla formazione non razionalistica, anzi simbolistica, ermetica, “passionale”, di ogni sua scrittura ideologica in verso o in prosa). Le virtù che egli rimpiange sono quelle, sicure ma probabilmente condannate a morte, appartenenti a una società arcaica, agricola, patriarcale. La sua utopia non è prospettiva ma nostalgica».

Vi sono in effetti negli scritti di Pasolini da me principalmente esaminati (Caos, Scritti corsari e Lettere luterane) pronunciamenti netti anti Rivoluzione francese e anti-Illuminismo. Essi basterebbero, unitamente ai noti apoftegmi pasoliniani, quali «Io sono una forza del passato» o «solo nella tradizione è il mio amore», per situare il poeta nel quadrante intellettuale della destra ideologica. Sono pronunciamenti e parole-chiave quali Sacro, Religione, Mito, Tradizione, Passato ecc. che stanno nel catalogo della Cultura di destra redatto da Furio Jesi e sono tradizionalmente associati a un voltaggio mentale-intellettuale che è inquadrato solitamente a destra.

Ora, nel pensiero dell’ultimo Pasolini, l’Illuminismo e la Rivoluzione francese non sono oggetto di riflessione teorica sistematica, ovviamente – Pasolini resta un letterato e un mezzo laureato in filosofia (seconda laurea che intentò e non conseguì) – ma costituiscono un bersaglio implicito e solo a tratti esplicito, della sua vis polemica contro la Modernità. L’eredità di quella corrente filosofica come della rivoluzione che ne scaturì, e cioè il razionalismo, il laicismo, la storia come progresso, l’universalismo astratto – vennero percepiti come parte integrante del nuovo potere regolativo borghese e consumista, che Pasolini considerava più pervasivo, disumanizzante e distruttivo di qualsiasi regime autoritario precedente, compreso il fascismo storico italiano. Verso cui ebbe parole di una imbarazzante nostalgia adorante nella recensione al libro Un po’ di febbre di Sandro Penna. Ma anche nel fuoco furioso della polemica contro l’universo orrendo dei consumi considererà innocuo se non innocente il fascismo storico del Ventennio rispetto al nuovo più feroce fascismo quale egli considerava la civiltà dei consumi. Tuttavia studi recenti dell’americana Victoria De Grazia hanno accertato che proprio nel Ventennio, tramite l’istituto del Dopolavoro si ebbero in Italia le prime forme di consumismo, che come noto non è fenomeno ravvisabile negli anni del Boom tanto detestati dal poeta di Casarsa.

*

Pasolini da giovane fu un non inerte militante fascista, aderì convintamente ai GUF (Gruppi Universitari Fascisti) tanto da denunciare alla Polizia per antifascismo Giorgio Telmon (fratello del suo compagno di classe Sergio – ex corrispondente RAI da Parigi). Successivamente elaborò qualche distacco dal fascismo non fino al punto da manifestare un chiaro antifascismo, che se ci fosse stato lo avrebbe indotto, come fu il caso di suo fratello, ad aderire alla lotta partigiana. Invece l’8 settembre 1943, come egli stesso narrò ne Il Caos disertò e se ne tornò a casa. Nel dopoguerra, dopo un tentennamento in direzione del Partito d’Azione, scelse il Pci di cui diventò militante, per esserne subito espulso per indegnità morale dopo i fatti di Ramuscello della fine del 1949. Negli anni romani non riprese la tessera del partito comunista ma collaborò con giornali di varia ispirazione, sia cattolici che finanziati da esponenti del Movimento Sociale Italiano (“Reporter”), e trovandosi in stato di necessità non esitò a chiedere la raccomandazione a esponenti democristiani (on. le Ferrabino e Sen. Tessitore) per ottenere un posto all’Enciclopedia Italiana. Successivamente solo grazie alla manleva di un’intellettuale comunista irregolare come Maria Antonietta Macciocchi (finirà radicale) riprese i rapporti col partito comunista collaborando col settimanale “Vie Nuove” (dal 1960-1965) di cui non risulta aver preso la tessera ma che dichiarò tuttavia di votare fino all’ultimo quando cominciò ad avere forti simpatie per Pannella e il partito radicale.

*

L’ipotesi che fosse totalmente un intellettuale “di sinistra” chiederebbe un’investigazione da presso del suo orientamento ideologico. Ebbene, quanto al suo marxismo tre testimonianze: 1) Nico Naldini nella sua biografia scrive che Pasolini «Si accosta al pensiero marxiano leggendo una sintesi semplificata del Capitale»; 2) Walter Siti ribatte qualcosa di analogo. «Marxista senza aver mai letto il Capitale»; 3) Paolo Volponi riporta questo passo in cui Pasolini dice:

«Io non ho avuto un’esperienza industriale. Non conosco il mondo industriale, non conosco l’economia. Sono un marxista che ha letto poco Marx. Ho letto di più Gramsci. Non so cos’è la fabbrica, cosa sono le tensioni nella fabbrica, non capisco cosa vuol dire lavorare oggi. Lo intravedo. Vedo solo questa grande, vecchia, pesante confusione burocratica che c’è a Roma. Forse Roma non è il miglior osservatorio per poter capire il nostro Paese». per poter capire il nostro Paese».

In compenso, sicuramente per attestare la propria consonanza coi lettori comunisti di «Vie Nuove» il lemma Marx e suoi derivati marxiano, marxista, marxismo ecc. ritorna in Pasolini per 388 volte in locuzioni tipo «la mia ideologia marxista» oppure «in realtà noi marxisti» ecc. Sempre ne Le belle bandiere (testo che raccoglie gli scritti apparsi sul periodico comunista) si legge di un Marx secondo Pasolini non propriamente progressista. Si repertano perciò frasi come queste in risposta a un lettore: «Bisogna strappare ai tradizionalisti il Monopolio della tradizione, non le pare? Solo la rivoluzione può salvare la tradizione: solo i marxisti amano il passato», oppure: «i veri tradizionalisti sono i marxisti». Sono passi che danno l’idea della sua spigliatezza teorica e arditezza interpretativa di un autore, Marx (illuminista ateo holbacchiano secondo la celebre testimonianza di Moses Hess, cfr Colloqui con Marx a cura di H.M. Enzensberger) che egli aveva letto pochissimo, ma che piegava volentieri alla propria personalissima visione. Per tutti il marxismo è stata dottrina ispiratrice di prospettive future: il Sol dell’Avvenire, di incitamento ad andare Avanti! e Vorwärts! Per Pier Paolo invece è Tradizione e Passato.

Quanto a Gramsci occorre sottolineare che l’omaggio che Pasolini gli rivolge non è in virtù dei suoi contenuti ideologici, ma semplicemente perché egli è un idolo della tribù a cui idealmente appartenne per un certo tratto della sua vita pubblica di intellettuale, e verso il cui indirizzo occorreva facesse segni pubblici con l’intenzione che oggi si direbbe di virtue signalling. Dopo essere stato espulso dal Pci friulano per i noti fatti di Ramuscello, (una masturbazione tra il prof e i ragazzini delle medie), approdato a Roma nel gennaio del 1950, Pasolini è solo un compagno di strada del Pci, finché non comincia a collaborare con un periodico comunista, «Vie nuove», in una rubrica di dialogo coi lettori dal giugno del 1960 al settembre del 1965, a ciò chiamato da un’intellettuale in odore di eresia – comunque di coraggioso disallineamento rispetto ai rigidi e tetri Alicata o Salinari – qual è Maria Antonietta Macciocchi, che si avvarrà della complicità persuasiva di Antonello Trombadori. Sa perfettamente, come ammetterà qualche anno dopo, nel 1968, nella rubrica Il Caos tenuta in un «giornale capitalista» (parole sue) quale «Il Tempo» che

«era il Pci quello florido e ancora inattaccabile del dopoguerra, appena uscito dalla Resistenza che determinava e decretava il successo letterario di un autore. L’Italia era allora un paese povero (paleocapitalistico): e il8 letterato vi poteva facilmente assumere, come ancor oggi nei paesi poveri e incolti, la funzione “nazionale” della guida, del vate, sia pur modernissimo, e magari cittadino onorario di Parigi. Ora, l’egemonia culturale, che per circa un ventennio è stata detenuta dal Pci, è passata nelle mani dell’industria».

È in direzione di essa che Pasolini si dirige a grandi passi, trovando forme di convivenza e di contro parole di sfiducia verso la Contestazione giovanile verso la quale avrà atteggiamenti ambivalenti, ossia di apprezzamento («la Resistenza e il Movimento Studentesco sono le due uniche esperienze democratiche-rivoluzionarie del popolo italiano», (Tempo 21 settembre 1968) ma anche di discredito adottando sempre più spesso la locuzione di “fascismo di sinistra”. Scriveva qualche settimana prima, il 3 settembre 1968 (“Il Caos”)

«Io penso che la disperazione è oggi l’unica reazione possibile all’ingiustizia del mondo, ma solo se individuale e non codificata. La codificazione della disperazione in forme di contestazione puramente negativa è una delle grandi minacce dell’immediato futuro (come l’atomica o la cultura di massa). Essa non può non far nascere degli estremismi, che, arrivando alla coincidenza diabolica di irrazionalismo e pragmatismo, finiscono col divenire nuove forme di fascismo; magari fascismo di sinistra: cieco di fronte a questa semplice realtà: che finché perdura il sistema che si combatte (nella specie, il sistema capitalistico) esso non va considerato il male, perché anche sotto di esso c’è la realtà, ossia Dio.»

Questa puntuta osservazione spiega il rapporto conflittuale che Pasolini ebbe con la contestazione giovanile e il Movimento Studentesco (che costituiva in quel torno di tempo la Sinistra per le strade e fuori dalle istituzioni politiche) rispecchiata in quella brutta poesia Il Pci ai giovani! che tutti ricordano per il fatto che il Poeta patteggiasse per i poliziotti proletari contro i fighetti studenti borghesi, mentre la spiegazione, conformemente a quanto Pasolini scriveva nel Caos, era l’esortazione a occupare le cellule e le federazioni del Partito, ossia a farsi Istituzione, come icasticamente sottolineerà in Trasumanar e organizzar nei versi:

Anime belle del cazzo, per cos’altro moriranno i due fratelli Kennedy, se non per un’istituzione? E per cos’altro, se non per un’istituzione, moriranno tanti piccoli, sublimi Vietcong?

*

Quanto a Gramsci, rari sono, in Pasolini, i richiami diretti ai suoi testi, sia a quelli carcerari (Quaderni) e tanto più a quelli pre-carcerari, che io sappia, salvo smentite dopo verifiche nel corpus dei suoi scritti che supera le 20.000 pagine, mentre è sicuro che furono le Lettere che lo colpirono di più. Nessun richiamo perciò ai temi più noti, dall’egemonia (in senso generale non solo in quella culturale su cui in tanti risolvono il complesso teorema gramsciano) alla rivoluzione passiva, degli intellettuali e l’organizzazione della cultura alle note specifiche – e certo utili per il Pasolini che incubava i temi dello sviluppo e del progresso –, di Americanismo e fordismo dove Gramsci si interrogava seriamente sugli aspetti tecnici e razionalisti introdotti nelle fabbriche oltreoceano e contrappose l’americanismo alla stagnazione e allo spirito di autoconservazione del capitalismo europeo. Ciò non vuol dire che Gramsci fosse un taylorista, certo è che insieme a Lenin fu fortemente incuriosito da Taylor. Chi riteneva scientifico il proprio comunismo non poteva trascurare metodi nel campo avverso vantati anch’essi come tali. E Gramsci non poté vedere la canzonatura del taylorismo in Tempi moderni, di Charlie Chaplin (1936).

Nei testi di Gramsci richiamati da Pasolini, ho riscontrato solo una citazione diretta da “Letteratura e vita nazionale” in Passione e ideologia nella mia edizione, passo peraltro richiamato dallo stesso Pasolini in «Le belle bandiere» concernente questioni prettamente linguistiche relative alla formazione di una koiné nazionale imposta dalla borghesia, soprattutto attraverso il linguaggio burocratico. L’interrogazione retorica, che Pasolini si pone, è come possa questo linguaggio imposto dalla «borghesia conservatrice» partecipare dell’istanza nazional-popolare e di vaga indicazione gramsciana. Quindi un altro richiamo, non testuale, nelle «Belle bandiere», alla questione risorgimentale come sarebbe stata vista da Gramsci per il quale, secondo Pasolini, «il risorgimento ha mostrato i suoi limiti, la sua vera essenza di rivolta aristocratica, il suo liberalismo apocrifo», frase a cui segue un’indicazione generica tra parentesi, questa: «v. Gramsci» (senza allegare alcun testo).

C’è infine un clamoroso punto di distacco da Gramsci, ma sempre per questioni linguistiche, nel pezzo intitolato “Due righe sulla lingua di Gramsci”. Qui si legge in apertura: «Tutte le pagine giovanili di Gramsci sono scritte in un “italiano” impossibile». Ma sì: quale italiano poteva apprendere da «sedicenti» professori di lettere in un ginnasio privato di Santu Lussurgiu? Ripete due volte Santu Lussurgiu, forse per far ballare nell’ugola le cupe “u” del sardo, lui, allievo borghese del Longhi nella borghese e nordica Bologna delle esse liquide, e poeta in dialetto, sì, ma nel dolce friulano materno. Questo Gramsci, ragazzo ordinato, gli pare un allievo modello, che scrive in questa lingua artificiale, classica e maldestra a causa di un sincretismo fra «l’umanesimo enfatico» dei suoi professori di Santu Lussurgiu, e l’italianizzazione brutale dal «ciociaro di un padre impiegato dello stato». Quelle finesse! Quando si dice: chi fuor li maggior tui? Sembra di sentire, da un lato, il professorino che stroncherà in Descrizioni di descrizioni Beppe Fenoglio su questioni meramente di lingua e di stile, e dall’altro certi rintocchi nordici da cripto-leghista, come qualcuno ha sospettato. Certo è che, in tal senso, qualche anno prima, Pasolini s’era lasciato andare a questa osservazione:

«Insomma mentre si può dire quasi con l’assoluta certezza che un fascista centro-meridionale è un disonesto, un profittatore, o, nel migliore dei casi, uno che si arrangia servendo, questo giudizio non vale sempre per un fascista settentrionale, e, nella specie, friulano».

Garantisce lui, mano sul cuore. E infine la stoccata pretestuosa e gratuita che mi è parsa velare un nascosto rovello interiore:

«Sembra impossibile che un uomo come Gramsci non sia stato in grado di scuotersi di dosso quella lingua incapace di esprimere altro che dei sentimenti (veri, quand’erano veri, e, naturalmente, lo erano raramente). Ci sembra insomma, che un uomo votato alla razionalità com’era Gramsci, avrebbe dovuto far cadere di colpo l’espressività enfatica dell’italiano letterario, per la presenza stessa della sua vocazione».

In questioni linguistiche Pasolini è inflessibile, non fa sconti, neanche all’idolo alla cui tomba andava rigorosamente, con fotografo al seguito, e a cui aveva dedicato i versi emotivi stracitati, piuttosto criptici e vaporosi, ma tanto, tanto poetici. E comunque cercare un punto di polemica e di distacco facile dalle incertezze stilistiche di un Gramsci giovane, del quale non cita alcun testo, un carotaggio esemplare, nulla, perché se avesse citato qualche brano pre-carcerario, le formidabili recensioni teatrali o anche gli scritti Sotto la Mole, avrebbe subito compreso la lampeggiante bellezza stilistica del giovane Gramsci. È uno scritto, questo di Pasolini, totalmente pretestuoso, inspiegabile, anzi ha tutta l’aria di una bravata maramaldeggiante, gratuita e immotivata.

Lo scandalo del contraddirmi, / dell’essere / con te e contro te; con te nel cuore, / in luce, contro te nelle buie viscere… Sono versi, che appaiono sotto questa luce, come il frutto di una carica narcissica sempre fortissima e operante in Pasolini, e che spiegano più lui che il pensatore sardo che da giovane, si affretta a osservare, scriveva in un pessimo italiano. Walter Siti in Quindici riprese farà un’analisi implacabile delle Ceneri di Gramsci, dove i versi richiamati in esordio sono i più citati. Gli sembrano «una delle partiture più ingannevoli e più strabilianti di tutta l’opera di Pasolini; le “indicazioni di lettura” dell’autore (lo “scandalo del contraddirsi”, il sottoproletariato e i ritardi del Pci…) sono così scoperte che ai critici migliori è sempre rimasta l’insoddisfazione – il segreto dev’essere altrove».

Successivamente, Pasolini dirà di aver «abbandonato il linguaggio del [suo] periodo gramsciano» dopo il film Il Vangelo secondo Matteo, ossia dopo il 1964, appena prima di questa feroce critica alla lingua del giovane Gramsci di cui sopra, che è del ’65, e che, scartate tutte le benemerenze intellettuali del pensatore sardo, egli ci teneva a sottolinearne la rozzezza stilistica, perorando, dopo tale distacco, per sé un linguaggio più «ermetico e prezioso», apparentemente aristocratico, per rompere con «la tirannia dei mass media».

In verità il Pasolini di questo stadio è già lontano dal Partito comunista (che si limiterà a votare fino alla fine più per fedeltà a se stesso che verso il Partito) e con cui dichiara di aver avuto sempre un rapporto conflittuale, ma alla cui protezione non poteva rinunciare prima. Egli è una star nel firmamento europeo quando può consentirsi il distacco definitivo dall’apparato mediatico del Partito e veleggiare opportunamente verso quello dei produttori cinematografici, certo capitalisti, anche yankee. Quanto al Gramsci da Pasolini selettivamente criticato ci si chiede se lo abbia veramente letto in profondità. Siti sottolineava ancora in Quindici riprese il rapporto singolare intrattenuto da Pasolini coi propri libri. C’è una intera pagina in cui egli ispeziona i volumi in possesso del poeta e rimarca che le sottolineature si limitano alle prime pagine in alcuni, in altri hanno delle orecchie e al di là di quelle restano intonsi: «Un particolare che conferma l’impressione di disinvoltura (o a dir meglio di sfacciata improntitudine) culturale». Più avanti ancora Siti precisa, quasi a correggere la sua impazienza o la severità eccessiva del suo giudizio: «Qualunque scrittore prende il suo bene dove lo trova, si dirà; ma non in tutti c’è una tale voluttà della lettura onnivora e random, un tale bisogno di sfruttare immediatamente e al massimo la cosa capita – come se si sentisse obbligato a misurarsi su ogni novità».

Comunque in questo articolo così incalzante e gratuito avesse fatto una citazione di questo Gramsci giovane che scriveva così male, così ce ne saremmo fatta un’idea. Ripeto: nessuna. Dobbiamo credergli sulla parola: «tutte le pagine giovanili di Gramsci sono scritte in un “italiano” impossibile».

Pasolini e la destra

Nel maggio del 1975 Pasolini, convinto che i dialetti fossero morti, riprese alcuni componimenti in friulano della gioventù e li riscrisse in italiano. In questa raccolta cui diede il titolo La nuova gioventù c’è una composizione intitolata Saluto e augurio che mandò in sollucchero, non solo per il contenuto lirico e conservatore, ma soprattutto per l’espressione ambigua di Destra divina che vi si legge, un buon numero di intellettuali della destra italiana.

Difendi i paletti di gelso, di ontano, / in nome degli dei, greci o cinesi. / Muori d’amore per le vigne. / Per i fichi negli orti. I ceppi, gli stecchi. / Per il capo tosato dei tuoi compagni. / Difendi i campi tra il paese/e la campagna, con le loro pannocchie/abbandonate. Difendi il prato / tra l’ultima casa del paese e la roggia. / I casali assomigliano a Chiese: / godi di questa idea, tienla nel cuore. /La confidenza col sole e con la pioggia, / lo sai, è sapienza santa. / Difendi, conserva, prega! […] /ma ama i poveri: ama la loro diversità. / Ama la loro voglia di vivere soli / nel loro mondo, tra prati e palazzi / dove non arrivi la parola /del nostro mondo […] / Porta con mani di santo o soldato/l’intimità col Re, Destra divina/che è dentro di noi, nel sonno. / Credi nel borghese cieco di onestà, / anche se è un’illusione: perché / i padroni hanno / i .

Fu, tra gli altri, Adalberto Baldoni nel singolare libro scritto a quattro mani col comunista Gianni Borgna (Una lunga incomprensione. Pasolini fra destra e sinistra, 2010) a sottolineare, lui uomo di destra, l’inaspettata consonanza con questo Pasolini oltre che su temi quali il divorzio, l’aborto, l’approccio simpatetico con una sostanziale ideologia di conservazione. Baldoni è figlio di un repubblichino di Salò. Giornalista di punta per anni del «Secolo d’Italia» e del «Borghese» (dal 2007 al 2021). Apprezza il pensiero di Pasolini e Marcuse. È un movimentista. Ma non solo Baldoni, da Marcello Veneziani, a Camillo Langone, a don Giussani, furono in tanti gli antimoderni (chiamiamoli così) a rivendicarne l’eredità, finanche la stessa Giorgia Meloni che inserì proprio Pasolini nel pantheon della destra italiana all’atto della fondazione del suo partito Fratelli d’Italia nel 2012. (Si consultino le cronache).

A causa dell’insistenza sulla propria corporeità il richiamo a D’Annunzio, Malaparte o Mishima è ricorrente nella pubblicistica pasoliniana. Sono tutti intellettuali ritenuti di destra. Infatti furono Mario Tedeschi e Maurizio Cabona a stabilire un parallelo Mishima/Pasolini. Egli rileva in entrambi questi tratti comuni: poliespressività, preoccupazione per la perfetta salute e vigoria del corpo, entrambi attenti al passato impossibile da recuperare o solo da ricostruire ecc. Ma di solito in Italia per quel che concerne il rapporto letteratura-vita si fa perlopiù riferimento a D’Annunzio. C’era dunque anche un tratto dannunziano in Pasolini come da tanti è stato osservato. Fortini infieriva: «Non ti bastava essere D’Annunzio, hai voluto essere anche Malaparte».

In effetti, è il mio parere, per i temi trattati, per l’approccio conservatore espresso in più punti, per la sua filosofia scopertamente antilluminista e antiprogressista l’etichetta ambivalente e un tantino ossimorica di reazionario di sinistra lo coglie in pieno. Negli ultimi cinque anni della sua vita Pasolini – ci avesse mai creduto fino in fondo – smette di credere del tutto nel progresso (“sviluppo senza progresso” è la sua formula, ma non articolerà mai una sua idea vera di progresso da contrapporre a quella falsa corrente) e obiettivamente inclina verso valori passatisti. Accusa la Chiesa di essersi aperta alla modernità dei riti religiosi e dei costumi sociali (confonderebbe secondo lui le ostie coi panettoni), si oppone al divorzio e all’aborto (non c’era in questa ultima opposizione la motivazione del richiamo alla sacralità della vita come si ama credere, quanto la «tentazione di negare le rivendicazioni del mondo femminile come se fossero di per sé parte della velleitaria e sconcia adesione al formalismo del consumo» gli rimprovererà Maraini in Caro Pier Paolo), rimpiange costantemente solo la civiltà contadina cattolica, indica – in un passo di Lettere luterane – le caste come esempio di continuità culturale organica rispetto al supposto genocidio culturale operato dall’omologazione consumistica, e con la proposta dell’abolizione della scuola dell’obbligo si oppone di fatto all’istruzione dei bimbi (disse in un’intervista a Biagi che gli piacevano di più quelli che non avevano fatto la quarta elementare), attacca la conquistata libertà sessuale dei giovani che vogliono esperire il sesso con le coetanee inveendo in modo scomposto e sospetto a più riprese contro la coppietta, privilegia il felibrismo del dialetto sulla lingua, con quel tanto di decadentismo che ciò comporta (secondo il Montale del Secondo mestiere), rifiuta la Modernità in una parola, da lui ritenuta una sorta di lebbra. Per queste ragioni, che chiunque potrà giudicare infondate o meno, piacque alla destra.

*

Antimoderno è un’etichetta che – condotta sotto le suggestioni del libro di Antoine Compagnon Gli antimoderni in cui l’autore ricomprende nove decimi dell’intellighenzia francese – gli sta tutta. Pasolini poteva definirsi come voleva e pare che egli stesso si definisse reazionario di sinistra.

Nell’ultimo periodo s’era staccato dal Pci e s’era avvicinato ai radicali, i nostri destro-sinistri (in economia liberisti, in politica libertari) degli anni Settanta in una Italia spaccata in due. Tutti ci definiamo liberamente come ci vediamo, ma poi occorre vedere gli atti, i fatti oltre che gli scritti, specie quelli più invigilati, dove spesso l’Io si svela. Pareto distingueva tra le deduzioni, ossia come ce la raccontiamo, come ci vediamo e come amiamo narrarci in pubblico, e i residui, come effettivamente agiamo sotto la spinta delle componenti spino-midollari, istintive. L’uomo è essere irrazionale ma ragionevole affermava: agisce per istinto e giustifica con la ragione.

In Pasolini i motivi del progresso e della reazione sono spesso intrecciati e ambigui, di difficile scioglimento interpretativo, ma in più punti, come abbiamo visto, pencola per l’anti-illuminismo, per l’anti-modernità, per la reazione. La locuzione reazionario di sinistra sostiene il suo biografo americano Schwartz gli sarebbe stata affibbiata dal critico cinematografico Giovanni Grazzini. Sono andato a vedere la pagina di Grazzini. Recensendo il suo Decameron egli scrive: «Sta di fatto che Pasolini, definitosi recentemente “un reazionario di sinistra” ha perduto, con la fede nella Storia, anche la fiducia nella capacità del cinema di fertilizzare il mito classico e la speranza di utilizzare i film come strumento nel dibattito delle idee». La questione resta pertanto impregiudicata quanto all’etichetta, ma interpreta in essenza a mio parere l’ultimo Pasolini.

Agli ascoltatori di un liceo di Lecce disse, una decina di giorni prima della morte, che questa «Destra sublime» – di cui si affrettava a specificare la assoluta non rassomiglianza col fascismo storico – chiamava in causa «valori, temi, problemi, amori, rimpianti, che in fondo valgono per tutti; se ne sono appropriati i fascisti per ragioni retoriche, per sfruttarne il senso». Spiegava poi che in questa Destra sublime (così aveva nel frattempo modificato l’aggettivo divina) c’era qualcosa di utopico, che precedeva e avrebbe potuto sopravvivere al disastro della destra politica, esattamente come esisteva (o poteva esistere) un marxismo nonostante (o almeno senza) il Pci.

Insomma la sua agilità intellettuale gli consentiva, con gimkane guizzanti, di avanzare e arretrare, sterzare, rientrare nei suoi oltranzismi con stupefacente souplesse. Agli stessi studenti del liceo Giuseppe Palmieri di Lecce in quella conferenza-dibattito registrata disse «Delle volte io parlo per paradosso e un po’ estremisticamente, ma voi cercate di comprendermi con moderazione». Su questo modo di argomentare e provocare Italo Calvino ebbe a scrivere che dialogare con lui sugli argomenti degli articoli del «Corriere» era come cercare di farsi vedere da un pilota di Formula Uno, lanciato in pista, «per chiedere un passaggio».

Devi fare login per commentare

Accedi