Musica

Mozart olimpico? No. Specchio dell’indecifrabilità del reale e che il dolore è irredimibile, la gioia immotivata

Splendida inaugurazione della stagione concertistica 2025-2026 dell’Orchestra Roma Tre

Il teatro Palladium di Roma è un bellissimo teatro degli anni ’20 del secolo scorso, nel quartiere della Garbatella, progettato dall’architetto Roberto Sabbatini. Attualmente proprietà dell’Università Roma Tre. Facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici – metropolitana, linea B, e diversi autobus – ma per chi ci arrivi da fuori Roma, come chi scrive, dopo le 23 per ritornare a casa, è complicato: La metropolitana chiude alle 23.30, e i treni per la provincia dopo le 22 o sono scarsi, se ci sono, o non esistono. Si è dunque costretti ad andarci in macchina, ma è praticamente impossibile parcheggiare nei dintorni. Strade con file zeppe di macchine parcheggiate, anche dov’è vietato.

Ieri sera c’era il concerto inaugurale della stagione concertistica 2025-2026 di Romatreorchestra, la stagione dell’Università di Roma Tre. Il Direttore artistico Valerio Vicari scommette, da anni, sulla proposta di giovani interpreti, ma si fa anche aiutare da nomi prestigiosi non solo per alcuni eventi, come quello dell’inaugurazione di una stagione, ma anche per contribuire a rendere più varia e interessante la proposta. Suonavano, uniti, elementi della Roma Tre Orchestra e dell’Orchestra Giovanile della Toscana, diretti da Massimiliano Caldi. Un programma interamente mozartiano, preceduto però da una nuova pagina del compositore romano Fausto Sebastiani, Invocazione per un giorno di pace. L’attenzione alla musica di oggi è un altro elemento che rende interessante la stagione. Il brano di Sebastiani è una ninnananna che la Madonna canta al suo bambino, nella quale prega gli angeli di proteggerlo, di difenderlo dal gelo, dal vento, dai pericoli della vita. Ecco il testo:

Pues andáis en las palmas, /ángeles santos, / que se duerme mi niño, / tened los ramos. // Palmas de Belén / que mueven airados / los furiosos vientos / que suenan tanto: / no le hagáis ruido, / corred más paso, / que se duerme mi niño, / tened los ramos. // El niño divino / que está cansado / de llorar en la tierra / por su descanso, / sosegar quiere un poco / del tierno llanto. / Que se duerme mi niño, / tened los ramos. // Rigurosos yelos / le están cercando, / ya veis que no tengo / con qué guardarlo. / Ángeles divinos / que vais volando, / que se duerme mi niño, / tened los ramos.

Poiché andate tra le palme, / angeli santi, / perché dorme / il mio bambino, / trattenete i rami. // Palme di Betlemme / che scuotono adirati / furiosi venti /che fanno tanto chiasso: / non fategli rumore, / correte più lenti, / perché dorme il mio bambino, / trattenete i rami. // Il bambino divino / è ormai stanco / di piangere sulla terra / per il suo riposo, / calmarsi vuole un poco / dal tenero lamento. / Perché dorme il mio bambino, / trattenete i rami. // Rigidi geli / lo stanno circondando, / già vedete che non ho / con che proteggerlo. / Angeli divini / che andate volando, / perché dorme il mio bambino, / trattenete i rami.

La ninnananna Sebastiani la fa cominciare con una invocazione al bambino: “niño”. Un lungo disperato lamento. Ma un flebile fruscio degli archi prepara l’ingresso della voce (il soprano Paola Leggeri, delicata, espressiva, intensa). Per tutta la durata del canto l’orchestra, articolata in minuscoli contrappunti tra le parti, la sostiene con delicatezza, a esprimere la tenerezza e insieme la paura del momento. I bambini, in una guerra, sono le vittime più facili e più indifese. Ecco l’aggancio al terribile momento attuale. E qui sembra che la stessa natura complotti per fargli male, al piccolo che dorme. Dalla natura ostile vuole proteggerlo la Madonna. La metafora è chiarissima: si chiede agli angeli, e dunque a Dio, che cessi la distruzione, che il bambino possa dormire tranquillo, senza strepito di soldati e rumori di bombe, senza vento di palazzi che crollino, senza gelo di morte che spenga gli occhi dei bambini. I due brani mozartiani sono due capolavori che quasi è insufficiente definirli sublimi, bisognerebbe adoperare il superlativo del superlativo, sublimillimi: la Sinfonia in sol minore K. 550 e il Concerto per pianoforte e orchestra in si bemolle maggiore K. 595, l’ultimo, il 27° dei concerti per pianoforte di Mozart, un genere che Mozart ha affrontato e sviluppato per tutta la sua vita, esibendosi egli stesso come pianista. Sono nella produzione del salisburghese un po’ quello che sono le sonate in quella di Beethoven: la testimonianza di una riflessione continua sulla forma, sulle maniere di sviluppare una forma. Tanto la sinfonia che il concerto appartengono all’ultimo periodo dell’attività di Mozart, a quello che è stato definito il suo “stile tardo” (anche se tardo per un giovane di 34/35 anni sembra un paradosso, e lo è, ma Mozart era già maturo a otto anni, quando scrive la sua prima sinfonia, ed è già una sinfonia interessante quanto quelle dei suoi contemporanei, escluso Haydn che già era più avanti e diventerò anzi il suo modello, per essere poi egli stesso un modello per Haydn. Come per Bach, come per Beethoven, anche per Mozart lo stile tardo è caratterizzato da un’apparente riduzione del materiale tematico ma simultaneamente da una incredibile maggiore complessità della strutturazione. Quasi un prosciugamento delle idee e una moltiplicazione degli artifici contrappuntistici e di variazione tematica. L’ultimo concerto per pianoforte, in particolare, di una intimità espressiva ineguagliabile, o quanto meno rarissima, sembra, come il più tardo concerto per clarinetto (in realtà per corno di bassetto), uno sguardo alle ultime cose. Il pensiero della morte ossessionava negli ultimi anni la mente di Mozart, e più che nel Requiem, tali pensieri sembrano prendere forma musicale, appunto nell’ultimo concerto per pianoforte, in quello per clarinetto, nell’Ave Verum, in certi momenti del Flauto Magico. Per esempio, nell’instabilità della scrittura tonale, come se l’armonia volesse fluidificarsi in un perpetuo scorrere da una tonalità all’altra: alla sicura affermazione tonale di un’idea tematica, succede subito la sua riproposizione o la riproposizione di una parte di essa in una nuova tonalità o addirittura mutando improvvisamente il modo. Ciò accade più che nell’orchestra negli interventi solistici del pianoforte, quasi una restituzione scritta dell’arte d’improvvisare, che sembra fosse in Mozart fenomenale. C’è un’idea secondaria del primo tema (battute 29-30), nel primo movimento, che consiste in una figura assai semplice, tradizionale, di conclusione di un’idea, una linea discendente di tre quartine di crome, precedute da una sorta di preparazione, una semiminima puntata seguita da una croma, che funziona da attacco in levare della scala discendente da do a re, per lo spazio di tre ottave. Due battute dopo la scala viene riproposta con un nuovo andamento cromatico sorprendente. Costituisce l’elemento più caratteristico dell’intero tempo. Ma non a caso, perché proprio un motivo di scala discendente è il nocciolo dell’idea tematica non solo del primo tema, ma di tutto il concerto. E che qui il motivo si presenti armonicamente così ricco e insolito sta appunto a mettere in risalto la sua importanza. Si osservino e si ascoltino, per esempio, le battute iniziali del solista che apre il Larghetto. O, nello stesso tempo, sempre da parte del pianoforte, la sua riproposta variata dalla battuta 17a alla battuta 31a. Un’arte sopraffina della variazione si combina qui con una fluidità armonica straordinaria. Il terzo tempo sembrerebbe ricorrere a nuove idee – e lo sono, nuove, come effetto, ma l’analisi poi ne riconosce la deduzione dalle idee precedenti – il modello però resta lo stesso. La mobilissima e lunga cadenza non farà che confermarlo. Tra parentesi, probabile che proprio questo modo di procedere abbia influito sulla concezione degli ultimi due concerti per pianoforte beethoveniani, in cui anche le cadenze non appaiono come sortite solistiche, ma sono inserite nell’andamento tematico del concerto, e svincolate dunque dal ruolo di esibizione solistica, come appare invece per esempio la lunghissima cadenza del primo tempo del Terzo Concerto in do minore op. 37, o quelle composte, sempre da Beethoven, per il Concerto in re minore K. 466 di Mozart. Ma poi i due mondi, quello di Mozart e quello di Beethoven sono diversissimi. Beethoven, tranne poche eccezioni (l’op. 27 n. 2, l’op.57, il quartetto op. 131, l’ouverture Coriolano), non ama concludere pessimisticamente una sua composizione. Mozart può riuscire amaro, sconfortante anche in una partitura ostentatamente gioiosa. Sarebbe errato definire tuttavia la sua musica una musica pessimistica. Mozart non è Leopardi, e nemmeno Schopenhauer. Si avvicina se mai di più al complesso equilibrio di uno Hegel, o per restare nei suoi tempi a un Diderot. Il bene e il male convivono, nessuno motivato, nessuno preponderante, ma il bene non consola il male subìto e il male resta per sempre irredimibile. Si mescolano, e giocano con la nostra vita. Nel Flauto Magico gli unici due personaggi che capiscono questo meccanismo non sono né il Sacerdote Sarastro né l’eroe Tamino, ma la figlia di una madre sciagurata e un uccellatore che ricopre il ruolo che nel teatro elisabettiano sarebbe del fool e in quello spagnolo del gracioso, il jolly, il senza parte, Treperché le contempla tutte, Pamina e Papageno, gli unici due che quando vedono fallire la propria vita pensano di rinunciarvi e suicidarsi.

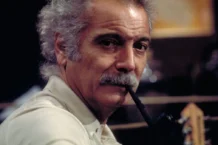

Interprete di questo meraviglioso concerto era Maurizio Baglini, che da anni collabora con Orchestra Roma Tre, proponendo un suo personale progetto musicale, che viene chiamato Maurizio Baglini Project. Domani al Teatro Torlonia, con elementi dell’orchestra con la quale ieri ha interpretato il concerto mozartiano di Mozart Baglini interpreterà il Quartetto con pianoforte in sol minore K. 478 e il Quintetto con strumenti a fiato in mi bemolle maggiore K. 452. Questo visionario pianista ha il dono di fare percepire a chi ascolta la struttura della musica che suona. Ma non con pedanteria didattica, bensì mettendone in risalto lo scopo espressivo. La scrittura musicale non è, come troppi credono, un pretesto per manifestare o indurre emozioni, bensì lo strumento che permette alla musica di esprimere un’emozione, o di suggerirla, e infonderla, e perfino di articolare un pensiero. L’intrico contrappuntistico, l’organizzazione armonica, la distribuzione formale delle parti, il succedersi e combinarsi dei temi, non sono artifici del mestiere, ma i fondamentali del “linguaggio” musicale a dire ciò che vuole dire. La musica è, certo, linguaggio solo metaforicamente, ma del linguaggio possiede la complessità delle proprie interne combinazioni tecniche. E Baglini è maestro nel dominarle e farne percepire all’ascoltatore il significato più segreto, la reale funzione espressiva. Adeguando, per esempio, il tocco alla mutevolezza armonica – magistrale l’uso del pedale che non inquina mai le condotte armoniche, ma si limita a evidenziarle nel punto in cui vanno evidenziate. O a mostrare la differente funzione di un tema, di un motivo, quando viene ripetuto in maniera avvicinata, differenziandone l’intensità dinamica. Mozart chiedeva al pianista di suonare in maniera così limpida che anche i passi più difficili sembrassero scivolare “come sull’olio” (parole sue). In questo modo tutto diventa essenziale, nudo, privo di inutili orpelli. E la più semplice delle melodie, magari solo l’accordo spezzato, acquista l’intensità del più intricato dei temi. Ovvio che il pubblico esploda in applausi, e pretenda un bis. Baglini lo concede: l’ultimo tempo della Sonata in la maggiore K. 331, l’Allegretto “Alla turca”. Un cesello, un miracolo di proprietà espressiva, di adeguamento alla struttura musicale del brano. Qualcosa di più di un gioco. per una sonata che si chiama sonata ma nessuno dei suoi tre tempi è in forma sonata. Il fatto è che – e qui sta la sua esemplarità – per Mozart la forma sonata non è una forma precisa con regole inderogabili, ma un modo di concepire la strutturazione di una musica. In questo, in assoluta concordanza sia con Haydn che con Beethoven. E allora anche la variazione è sonata, anche il rondò. Bisogna vedere come li si costruisce. Del resto, applica questo sistema anche al teatro: non solo più di un’aria è scritta in forma sonata, ma sono sonate i finali d’atto, i cori, gli insiemi, le danze (nei due finali del Don Giovanni mescola tutte queste forme). Prima del concerto mozartiano si era ascoltata, si è detto, la Sinfonia in sol minore. Massimiliano Caldi sembra avere di Mozart proprio l’idea che si è detta sopra, che cioè la sua musica non penda più da un lato che dall’altro, non è né tragica né serena, né intricata né semplice, ma terribilmente, mostruosamente complessa, e dunque ambigua. È un po’ come se per Mozart la musica fosse lo specchio perfetto della realtà, e dunque né buona né cattiva, ma piena di cose buone e di cose cattive mescolate insieme. Si raggiunge per questo un equilibrio, una distanza, un distacco? Per niente! Anzi, il fatto che non s’insista su una interpretazione “romantica” del dolore, realistica della gioia, rende ancora più cupo il dolore, perché scorre come un dato di natura. Si potrebbe, se mai, rimproveragli, a Caldi, un eccesso di prudenza, un di più di distanza. Ma perché? Nessuno ha la chiave esclusiva per penetrare in questa specie di caverna platonica che è la musica di Mozart. Le ombre che si vedono proiettate sulla parete della grotta, siamo noi stessi che le proiettiamo, sono le nostre stesse ombre. Olimpico Mozart, come da molti, perfino da Schumann – ma non da Chopin – è stato detto? No, Mozart non è mai sereno, mai olimpico, ma nemmeno irrimediabilmente disperato come un un romantico. Goethe aveva ragione a dire che Mozart sarebbe stato l’unico compositore capace di mettere in musica il suo Faust. Mozart guarda la realtà come ci viene addosso, come ci aggredisce, e non la giudica, la rappresenta. In questo assai affine a Shakespeare. Che Calmi sia capace di farci intendere questa complessità di pensiero che sta sottesa al canto che ci commuove o che ci diverte, significa che nel mondo di Mozart ci è andato più a fondo di quanto un primo ascolto faccia sospettare, anche se già un ascolto apre abissi di comprensione. E di fatti questo non era un unico ascolto. Sarebbe venuto il concerto per pianoforte. E, prima delle pagine mozartiane, si era ascoltata una pagina di oggi. Che la musica di Sebastiani superasse la sfida di confrontarsi con quella di Mozart vuol dire non solo che è scritta bene, ma che Caldi sa come fare ascoltare ciò che un compositore segna sul pentagramma e farlo percepire e intendere dall’ascoltatore. Bravissima la giovanile orchestra a seguirlo, e con il fiato sospeso il pubblico di fatti l’ascolta e alla fine applaude.

Devi fare login per commentare

Accedi