Musica

Una Valchiria memorabile: Amore e Legge, Fratellanza e Potere, un conflitto millenario

Splendida rappresentazione della Valchiria di Wagner, a Roma.

Ieri è uscita sul Manifesto la mia recensione della Valchiria andata in scena – è il caso di dirlo – all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Mi dispiace solo di avere dato poco spazio alle interpretazioni. Le righe che seguono tentano di colmare la lacuna. Questa Valchiria è una rappresentazione importante, per molti aspetti. Sono sicuro che finito l’intero ciclo questa edizione dell’Anello del Nibelungo resterà un’edizione di riferimento. La lettura di Harding è modernissima, ma nello stesso tempo quasi filologica, intanto per come ha fatto risaltare il capillare lavoro contrappuntistico di Wagner, che, come aveva capito bene Boulez, non si limita all’elaborazione dei profili melodici, ma combina contrappuntisticamente anche timbri e ritmi. Il Leitmotiv non è di fatti solo un profilo melodico, ma anche un ritmo, un timbro, e il mutarsi di un timbro, la dinamica del ritmo ne altera anche il significato drammaturgico. Che nasce da una profonda conoscenza e comprensione della tradizione sinfonica precedente, da Mozart a Beethoven, a Mendelssohn, a Schumann, del quale a volte sembra intuire talune affinità, nonostante l’enorme divergenza delle concezioni musicali. Emerge, anzi, di tanto in tanto perfino la previsione del modo di condurre un motivo, come avverrà in Mahler, o di bloccare un ritmo associato a un timbro come accade addirittura in Philipp Glass, per esempio nella conclusione dell’opera, quel motivo che si ripete ossessivamente, quasi a bloccare una situazione. Harding lo fa sentire chiaramente, non come anticipazioni, ma come modelli che i compositori seguenti hanno adottato, così come Boulez faceva sentire, per esempio, nell’Oro del Reno, durante la discesa a Niebelheim, l’opaca materialità del suono quasi come in una musica “concreta” novecentesca, che so, Varèse, in Wagner gli incudini, in Varèse le sirene di allarme. Ripeto, dunque, che mi dispiace di essere stato costretto per limiti di spazio a dare poco rilievo alle interpretazioni, anche se comunque le premesse, apparentemente teoriche, e staccate dall’esecuzione, in realtà nascono proprio dall’avere ascoltato quella e non un’altra esecuzione. Quanto al teatro greco, esso era il modello ideale di teatro per Wagner, sia pure associato al teatro francese classico, in particolare Racine, dal quale assimila la necessità di non lasciare mai vuota la scena se non per qualche effetto, per dare senso al vuoto, o per un cambio di scena. Altrimenti un personaggio se esce deve lasciare qualcuno sulla scena. Esemplare il primo atto, Siegmund sempre sulla scena a misurare la continuità del tempo. Nel terzo, da quando entra non esce più Brunilde. Il culmine è raggiunto nel Tristano, nei primi due atti Isolde è sempre in scena, nel terzo Tristano fino al punto in cui muore, ma proprio in quel punto, appena entrata per vederlo morire, lo “continua” Isolde. Wagner, come aveva capito Nietzsche, è il maestro del piccolo dettaglio .

Wotan e Brunilde

A Roma l’Anello del Nibelungo di Richard Wagner non va in scena dal 1961, quando il Teatro dell’Opera lo fece rappresentare diretto da Lovro von Matacic con la regia di Frank de Quell. Theo Adam nella parte di Wotan, Wolfgang Windgassen in quello di Sigfrido, Brunilde Lyane Synek nella Valchiria e nel Sigfrido, Martha Moedl nel Crepuscolo degli dei. In forma di concerto lo si è ascoltato all’Accademia di Santa Cecilia, una volta diretto da Wolfgang Sawallisch e un’altra da Giuseppe Sinopoli. Dopo di che, il silenzio. Adesso ritorna, e in forma scenica, proprio all’Accademia di Santa Cecilia, diretto dal nuovo direttore principale Daniel Harding, che succede ad Antonio Pappano. Ma invece di cominciare il ciclo con la prima giornata dedicata al Prologo, cioè all’Oro del Reno, Harding propone come prima giornata la Valchiria. Seguiranno nel 2026 il Sigfrido, nel 2027 Il crepuscolo degli dei, e nel 2028 finalmente quello che sarebbe dovuto essere il prologo delle quattro giornate, L’oro del Reno. In qualche modo potrebbe sembrare il riconoscimento di un carattere di dramma satiresco che l’Oro avrebbe, ma che Wagner invece di collocare alla fine della trilogia tragica, come avveniva nelle feste dionisiache di Atene, colloca all’inizio, come prologo. E non mancano certo, nell’Oro del Reno, momenti di aperta comicità. Che poi si ritrovano anche nel Sigfrido, ma che sono comunque sottomessi all’impianto tragico dell’intero ciclo. Il rapporto del teatro wagneriano con l’antico teatro greco non è soltanto programmatico, ma anche strutturale e contenutistico. Il mito, e perfino la fiaba – come nel Sigfrido, il ragazzo in cerca della paura – sono modelli che Wagner intende attualizzare, e del resto elementi fiabeschi non mancano nemmeno nel teatro antico, si pensi, per esempio agli Uccelli di Aristofane e a talune delle ultime tragedie di Euripide, come l’Elena o l’Ifigenia tra i Tauri. Mito e fiaba permettono a Wagner di portare sulla scena ciò ch’egli chiama il “puramente umano”, senza la specificazione storica o sociale dei personaggi, e di proporre al pubblico l’impostazione di un conflitto che prima ancora di essere contrasto umano è dilemma tra principi opposti, conflitto tra l’esigenza di ubbidire a una Legge comune e l’osservanza di principi morali che invece sembrano infrangere proprio la Legge da tutti concordata e convenuta. La concezione generale del ciclo nasce negli anni rivoluzionari in cui Wagner aderisce alle idee che sconvolsero l’Europa del 1848 e tra i suoi amici più stretti c’è anche il russo Bakunin. Da quelle idee Wagner apprese e sempre mantenne una profonda diffidenza per la metafisica. La storia umana si sviluppa da vicende concrete, materiali, di dominio degli uni sugli altri. Il mito trasferisce tali vicende in un paradigma che ne spiega il meccanismo e rende comprensibile quanto accade in tutti gli angoli del mondo. L’unità originaria, l’accordo che ci fa tutti uguali e che si fonda su un reciproco afflato d’amore è spezzata nel momento in cui qualcuno, rinunciando all’accordo, cioè all’amore, pretende di farsi il dominatore degli eventi, il padrone di tutti. L’elemento materiale, e naturale, che glielo permette è la ricchezza, l’oro, che riduce i sottomessi a schiavi, a produttori di ricchezza non per sé stessi, ma per l’unico che li domina. Marx avrebbe chiamato alienazione questa spoliazione. Con gli anni Wagner attenuò gli aspetti rivoluzionai, sovversivi di questa concezione della storia, dalla quale erano frattanto sorte le diverse forme di pensiero socialista, fino a quella più radicale di Marx. Ma Wagner è talmente sicuro di stare sempre nel giusto, sempre dalla parte della ragione, che negli anni non modifica quasi una virgola di ciò che ha scritto, ma ne trasforma, e a volte profondamente, il significato, proprio con la musica. I testi dell’Anello furono scritti all’inverso di come poi si dispongono nella Tetralogia. Fu scritto per prima una Morte di Sigfrido, che divenne nella stesura definitiva il Crepuscolo degli dei. Sentì subito il bisogno di chiarire meglio il personaggio, e scrisse dunque il Sigfrido. Poi, sempre arretrando nella storia, venne la Valchiria, e infine l’Oro del Reno. Passata la febbre rivoluzionaria cominciò a scrivere la musica, ma andando per ordine, dall’Oro del Reno al Crepuscolo degli dei. Senza però cambiare il testo. Perciò troviamo in ogni dramma più volte il racconto di ciò che è accaduto nl dramma precedente. Doveva essere un modo per spiegare gli antecedenti, quando la scrittura completa non era stata ancora concepita. Diventa nel momento di mettere in musica le parole la prospettiva del personaggio che la sta narrando, questa vicenda precedente. Esemplare il racconto di Wotan a Brunilde nel secondo atto della Valchiria. È la vicenda dell’Oro del Reno. Ma raccontata da Wotan, che sente fallire il suo programma di dominio, diventa l’anelito alla fine del conflitto, alla distruzione del mondo attuale, prefigurando così l’esito del Crepuscolo degli dei. Il lavoro di scrittura e composizione dell’Anello del Nibelungo durò 26 anni, dal 1848 al 1874, ma Wagner interrompe il lavoro nel 1857, al secondo atto del Sigfrido, e lo riprende solo nel 1869, nel 1876 il ciclo completo andò in scena a Bayreuth. Nella parentesi compose il Tristano e I maestri cantori. Il terzo atto del Sigfrido e il Crepuscolo degli dei registrano in qualche modo il cambiamento d’impostazione o, meglio, la maggiore complessità della drammaturgia musicale, senza tuttavia intaccare la sostanziale unità drammatica e musicale della Tetralogia. Come il Faust per Goethe, o la Commedia per Dante, anch’essi frutto del lavoro di decenni (Goethe 60 anni, Dante più di 20), l’Anello del Nibelungo è l’opera che sintetizza la concezione poetica di una vita.

Sieglinde

Nella Valchiria si attua il punto di svolta della vicenda mitica: la stirpe dell’eroe puro che deve sconfiggere la maledizione dell’anello s’incarna per Wotan nel figlio Siegmund, il quale però deve essere sacrificato alla legge che sancisce una punizione per chi viola i patti, e Siegmund congiungendosi con la sorella Sieglinde non solo commette adulterio, perché la strappa al legittimo marito Hunding, ma compie anche un incesto. Poco importa che Sieglinde sia stata sposata con un atto di violenza, per Fricka, moglie di Wotan, e custode della Legge, è stato infranto un patto, e costringe pertanto il marito Wotan, dio dei patti, a farla rispettare, permettendo che Hunding vendichi l’oltraggio uccidendo Siegmund. Wotan ordina dunque alla valchiria sua figlia Brunilde di non proteggere più Siegmund, come le aveva ingiunto, ma di abbandonarlo al suo destino. Se Frikca è la coscienza di Wotan, Brunilde è la sua volontà, il suo sentire più intimo. È qui che entra in gioco il conflitto della tragedia greca tra due principi inconciliabili. Come nell’Antigone di Sofocle. Fricka-Creonte sono il principio della legge, Brunilde il principio morale dell’amore. E Brunilde vede nell’amore di Siegmund per Sieglinde un principio più profondo del rispetto che Fricka pretende per la legge: si tratta del conflitto tra un principio morale e un codice giuridico. E la legge, sembra sottinteso, è sempre stabilita da chi domina, non da chi è dominato. Perciò Brunilde disubbidisce, non riesce a salvare Siegmund, ma salva il figlio che è già stato concepito nel grembo di Sieglinde. Wotan è costretto a punire la figlia disubbidiente, le toglie la divinità, le dice che l’addormenterà e la destinerà al primo uomo che vedendola abuserà di lei. La figlia lo prega di non desinarla all’oltraggio, ma a un eroe senza paura che superi la barriera di fuoco che la circonderà (ecco di nuovo la fiaba che irrompe). Il padre, commosso, cede. Abbraccia la figlia, l’addormenta, chiede a Loge, il fuoco, di alzare un barriera impenetrabile intorno a colei che fu una valchiria e ora è solo una donna. Qui la Valchiria finisce. ma non sarà il figlio di Siegmund, Sigfrido, a salvare il mondo. Anche lui, uomo, cadrà, anche se inconsapevole, nella trappola dei giochi di potere, nella maledizione dell’anello. Il mondo sarà invece salvato da una donna, Brunilde, che restituisce l’anello alle figlie del Reno, e brucerà sul rogo che brucia il cadavere di Sigfrido e appicca l’incendio al Walhalla, facendo scomparire per sempre gli dei e il loro potere. Hagen – e con lui Alberich – è annientato nelle profondità della Terra. Nel teatro di Wagner è quasi sempre la donna a donare salvezza: Senta nell’Olandese volante, Elisabeth nel Tannäuser, Isolde nel Tristano. Fanno eccezione Elsa, nel Lohengrin, l’opera sua forse più disperata, il mondo è abbandonato alla sua dannazione di scena della violenza, e fa forse eccezione Kundry nel Parsifal, la quale sembrerebbe donna che condanna l’uomo alla dannazione, ma anche per lei c’è una redenzione, e nel primo atto appare come colei che cerca di recare conforto e sollievo ad Amfortas. nel secondo è una disperata tentatrice, nel terzo una serva (dienen, dienen, dice, serire, servire) penitente e non si capisce se alla fine crolla sepolta dalle sue colpe, o muore redenta. Eva, poi, nei Maestri cantori, è il perno intorno al quale ruota tutta l’azione.

Fricka e Wotan

Questa lunga premessa era necessaria per intendere il lavoro interpretativo di Harding. Amplifico e completo qui quanto ho scritto nella recensione per il Manifesto. La Valchiria è un’opera insieme incandescente e dolcissima. Daniel Harding ha fatto venire fuori sia l’incandescenza che la tenerezza di una partitura che è tra le più veementi, ma anche tra le più intime di Wagner. C’è un’orchestra sterminata, è vero, ma è banale diceria che sia fragorosa, magniloquente. Non è vero. L’orchestra amplissima serve al compositore per avere a disposizione un’infinita sfumatura di timbri – gli assolo del violoncello, del corno inglese, del clarinetto – la scrittura è il più delle volte cameristica, ristretta a piccoli gruppi strumentali, e pertanto sempre contrappuntistica. Lo si è sentito fin dall’attacco, il basso ostinato e la figurazione tempestosa che cresce a poco a poco e il motivo che prende forma. Ma c’è di più. Non solo l’accordo dell’orchestra con le voci è perfetto, ma è come se le voci siano insieme recitazione e parte dell’orchestra, siano cioè la parte umana, vocale, dell’intero edificio musicale. Harding mette in rilievo i momenti di pura recitazione e in quei momenti l’orchestra sostiene delicatamente le voci, ma poi ci sono i brani di ampio respiro melodico, di espansione lirica e qui la fusione tra voce e orchestra è mirabile. Tra i personaggi spicca, sublime, la Sieglinde di Vida Miknevičiūté. Incredibile la varietà dei toni espressivi, dalla delicatezza alla disperazione, al furore. Un personaggio complesso, dalle molte sfaccettature, l’analisi psicologica è sorprendentemente moderna, Sigliende s’interroga sulle radici infantili di certe paure. e lì la voce di Miknevičiūté si ammorbidisce fino alla pacata intimità di un Lied. Ma la Brunilde di Miina-Liisa Värelä non è meno varia, passando dalla solennità della guerriera alla dolcezza smarrita della figlia. Il Wotan di Michael Volle incarna bene il dio impetuoso e furente, ma anche tormentato, infelice, dilaniato tra uno spasmodico slancio di potenza e lo sconforto del fallimento, capace infine anche lui di un dolore non altrimenti esprimibile che con una voce che manca o addirittura senza voce, in silenzio, con il gesto della mano che asciuga la lacrima sull’occhio, la pietà per il figlio ingiustamente e inutilmente ucciso, lo scoramento per la necessità di punire una figlia amatissima. Lo Hunding di Stephen Milling, spavaldo e arrogante, rende con efficacia il contrasto tra i problematici eroi figli di un dio e la rozza certezza del “bestione” vichiano che conosce solo la legge del sopruso. La Fricka di Okka von de Damerau, ferita nella sua dignità di custode del Diritto, ma soprattutto, sembra, per il tono talvolta aspro talaltra insinuante della voce, addolorata di dovere contrastare il marito, come se tanta rabbia per l’oltraggio, fosse anche lo sconforto per i suoi tradimenti e dunque quell’ira per il rispetto della legge lui gliela strappasse a forza. Un lato, questo, del personaggio che non sempre viene messo in luce: quasi che la rivalsa contro Wotan fosse anch’essa la protesta per un’ingiustizia imposta dal dio. Tutti s’inseriscono quindi in una omogeneità musicale che mira a un perfetto accordo tra musica e dramma. Meno incisiva può darsi l’interpretazione di Jamez McCorkle nella parte di Siegmund, come se la voce non avesse la forza di reggere il volume sonoro dell’orchestra. Ma va anche detto che qui l’orchestra è appena sotto la scena, e in vista, e dunque il rapporto tra gli strumenti e le voci non ha barriere, filtri. A Bayreuth l’orchestra è sprofondata ben sotto il palcoscenico, e una sorta di tetto la copre togliendola alla vista del pubblico, ma anche filtrando e dirigendo il volume sonoro. Ma anche nei normali teatri del mondo non è collocata così vicina, a contatto quasi con i cantanti sulla scena. Bravissime tutte e otto le altre Valchirie: Sonja Herranen, Hedvig Haugerud, Claire Barnet-Jones, Claudia Huckle, Dorothea Herbert, Virginie Verrez, Anna Lapkovskaja, Štěpánka Pučálková. Tutti poi stupiscono e commuovono non solo per una musicalità straordinaria, ma anche per una intonazione impeccabile.

Le Valchirie con la lupa

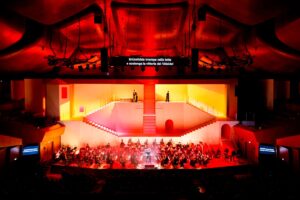

La novità di questa inaugurazione di stagione è la messa in scena. Di solito a Santa Cecilia le opere si danno in forma di concerto. Come, del resto, in quasi tutte le istituzioni concertistiche del mondo. La regia è stata affidata a chi è stato anche collaboratore di Chéreau, Vincent Huguet. Fin dall’ingresso in sala si vede una sorta di grande palazzo tra l’arcaico e il modernista geometrico, tutto bianco (scena di Pierre Yovanovitch. Quattro scalinate laterali e una centrale. Il regista e lo scenografo spiegano che hanno voluto ispirarsi alla città in cui si svolge lo spettacolo, Roma. Il palazzo può fare pensare a stampe di Piranesi, ma anche al quartiere dell’EUR. E a un certo punto, anzi, appare addirittura la lupa di Romolo e Remo. A Roma Wagner ha dedicato un’opera, Rienzi. E l’allusione al mondo classico fa parte di quasi tutta la sua opera, il suo orgoglio germanico non offusca l’ammirazione per l’antichità classica, ma se mai, da protestante vi si può intravedere diffidenza e perfino disprezzo (finale dei Maestri Cantori) per la Roma dei Papi. Del resto Cola di Rienzo fu un tribuno, e per Wagner un restauratore delle libertà repubblicane contro l’ingordigia della nobiltà papale. L’azione di questa Valchiria si svolge tutta in questi spazi. Le luci, di Christophe Forey, compresi i lampi, il rosso delle fiamme, si sono dovute adattare alla scarsità dei dispositivi disponibili, in una struttura, come quella della Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, costruita senza prevedere l’allestimento di spettacoli. Un monito forse, per aggiornare queste strutture, se si vuole continuare a rappresentarle, oltre che a eseguirle in forma di concerto, le opere di teatro musicale. Come si fa, per esempio, nel Megaron di Atene. Il pubblico si è reso conto di trovarsi ad ascoltare e vedere un’edizione della Valchiria memorabile, di riferimento, e ha accolto tutti gli interpreti con fragorosi ed entusiastici applausi.

Il fuoco circonda la scena

Devi fare login per commentare

Accedi