Storia

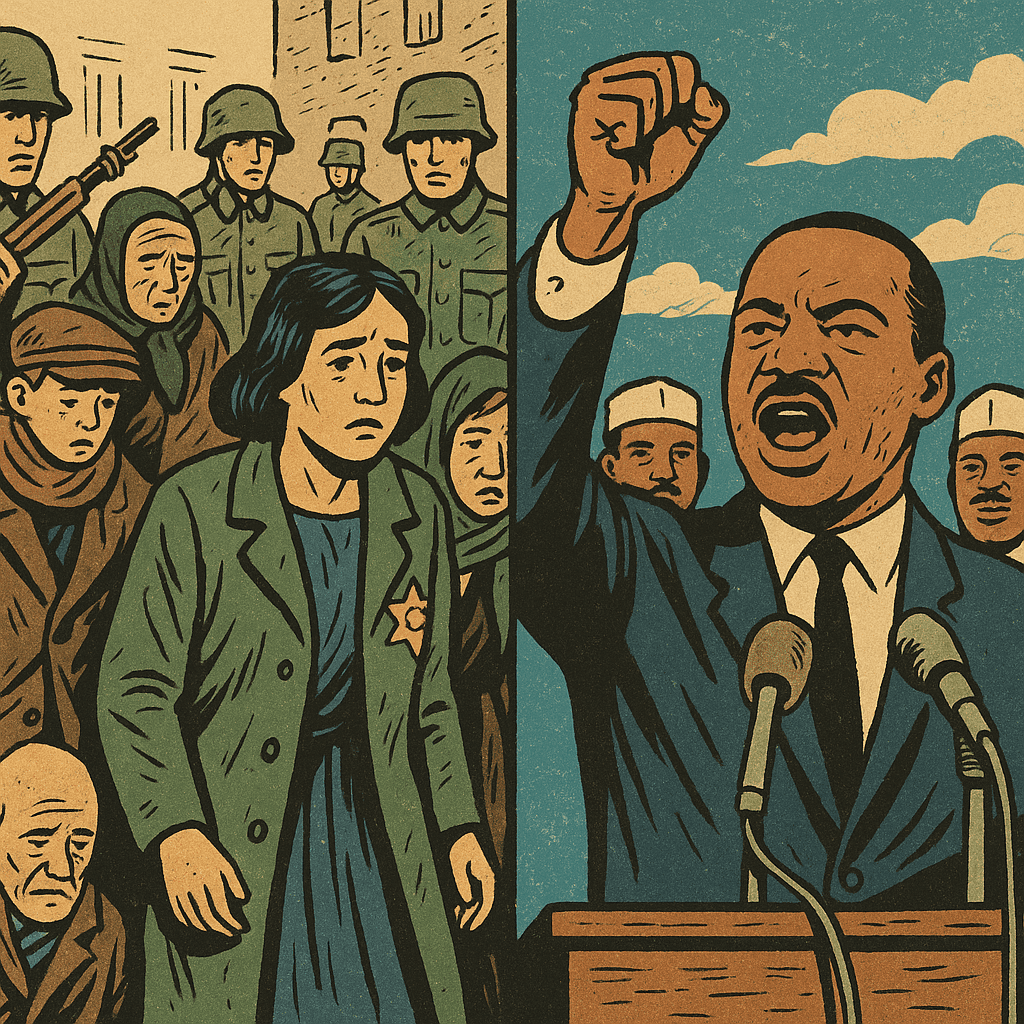

Dal Ghetto di Roma al sogno di King: la memoria che libera

Nel giorno del rastrellamento del Ghetto di Roma, è bello intrecciare due memorie che insegnano che ricordare non è colpa, ma coscienza. Solo dalla memoria nasce la libertà, solo dal ricordo il sogno di un mondo giusto.

Oggi è il giorno del rastrellamento degli ebrei a Roma, al Ghetto ma non solo. Il senso del ricordare, in questi tempi opacizzato e strumentale, necessita di una certa freschezza della riflessione.

Si potrebbe provare a mutare lo sguardo, partendo da un fatto storico diverso di grande potenza generativa.

Il 28 agosto 1963 a Washington, Martin Luther King scolpiva nella memoria dell’umanità il famoso: I have a dream. Il sogno, davanti a duecentomila persone, era di vedere la popolazione dei neri statunitensi liberi e uguali. In una nazione che aveva ancora le leggi razziali.

Martin Luther King, prima dell’anafora di I have a dream, poneva alcune questioni e le fondava su un principio di memoria: da ogni parte d’America i neri erano arrivati in treno, in autobus, a piedi. Portavano negli occhi la memoria della schiavitù, dei linciaggi, dei campi di cotone, delle segregazioni sui bus, dei banchi di scuola riservati ai bianchi. Era la memoria di secoli di esclusione che quella mattina si faceva corpo e voce.

Quando il reverendo salì sul palco, sapeva che non stava parlando solo ai presenti, ma a tutta la storia americana.

Iniziò ricordando: Cent’anni fa un grande americano firmò la Proclamazione di Emancipazione…

Era un richiamo preciso: la memoria di Abramo Lincoln, simbolo dell’abolizione della schiavitù, era la base su cui poggiava il suo discorso. Ma King non si fermò al passato: lo trasformò in debito morale del presente. Ma cento anni dopo, continuava, il negro non è ancora libero. King costruì la sua oratoria come un’evocazione storica: citava la Bibbia, la Dichiarazione d’Indipendenza, la Costituzione americana. Ogni riferimento era un atto di memoria, una rivendicazione di coerenza.

Poi la memoria si trasformava in sogno.

I have a dream, ripeteva: il sogno non cancellava il dolore, ma lo trasfigurava in visione morale. Dalla memoria della schiavitù nasceva l’idea di un futuro condiviso, in cui i figli dei bianchi e dei neri potessero sedere insieme alla tavola della fratellanza. Pochi mesi dopo, il Congresso avrebbe approvato il Civil Rights Act (1964), e l’anno successivo il Voting Rights Act (1965). Il progresso nasce, letteralmente, dal ricordo.

A partire almeno dagli anni Novanta, una discussione che attraversa accademia, politica e cultura pubblica contiene una tensione ideologica profonda: quella tra chi vuole relativizzare la responsabilità storica dell’Occidente moderno e chi invece ritiene necessario mantenere viva la memoria specifica della tratta atlantica e del razzismo sistemico che ne è derivato.

Ogni volta che si discute pubblicamente di schiavitù americana — nei film, nei musei, nelle scuole — emergono polemiche di relativizzazione:Alcuni commentatori sostengono che anche gli africani schiavizzavano altri africani o che gli europei bianchi sono stati schiavi dei musulmani. In epoca recente, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, movimenti conservatori hanno accusato la cultura woke di colpevolizzare l’Occidente, e chiesto di contestualizzare la tratta atlantica.

Durante il movimento Black Lives Matter (2020), si è riaccesa la discussione: statue abbattute, musei criticati, accuse di revisionismo opposto. La questione mediorientale ha recentemente dato voce ai relativisti dell’antisemitismo, che partono da medesime basi ragionieristiche, come se il rispetto della dignità umana fosse misurabile con la partita doppia. È forse il momento di ribadire con forza che la funzione del fare memoria non è il bilancio, ma la consapevolezza.

Studiosi come Aleida Assmann o Achille Mbembe ci hanno aiutato a comprendere che ricordare la schiavitù americana o la Shoah non significa negare altre forme di schiavitù o genocidio innegabilmente esistite, ma riconoscere quella specifica eredità che ha fondato il mondo moderno, con le sue gerarchie razziali, le sue economie, e le sue disuguaglianze.

È il caso paradigmatico di come una memoria locale diventa universale: il ricordo di un popolo che parla anche degli altri.

La polemica secondo cui la memoria della schiavitù americana sarebbe “parziale” o “colpevolizzante” confonde il ricordare con l’accusare. La memoria pubblica, invece, non serve a colpevolizzare: serve a responsabilizzare.

Il dibattito francese e italiano sulla memoria coloniale, la disputa britannica sulle statue di Colston o le leggi americane contro la Critical Race Theory nascono tutti dalla confusione tra ricordare e accusare. Tra colpevolizzare strumentalmente e responsabilizzare. Non vale forse lo stesso per un atto antisemita istituzionalizzato in leggi dello stato come le leggi razziali nazifasciste? Ancor di più per un atto deliberato di genocidio?

Aleida Assmann e Achille Mbembe sono oggi due tra le voci più autorevoli e influenti nel pensiero contemporaneo sulla memoria storica, ma provengono da tradizioni culturali molto diverse: una tedesca, l’altra africana. Eppure, le loro riflessioni convergono su un punto essenziale: la memoria non è solo ricordo del passato, ma atto politico e morale di responsabilità verso il presente.

Assmann è una delle massime studiose del concetto di Erinnerungskultur — cultura della memoria — in Germania e in Europa. Il suo pensiero nasce dal confronto con la memoria della Shoah, ma si estende a tutti i contesti in cui il passato traumatico deve essere elaborato collettivamente. Per Assmann la memoria collettiva non è un insieme di fatti da conservare, ma una costruzione attiva della società: Ricordare è un atto del presente, non del passato. Un passaggio interessante del suo pensiero riguarda due aspetti della memoria.

Uno è quello della memoria comunicativa: quella viva, trasmessa da testimoni e racconti diretti che dura circa tre generazioni. L’altro e quello della memoria culturale: quella istituzionalizzata in monumenti, musei, libri, rituali pubblici. Quando la prima svanisce, la seconda diventa decisiva. Dopo il 1945, la Germania ha dovuto trasformare la memoria del nazismo da vergogna in responsabilità civile. Sottolineo: anche attraverso politici che hanno avvertito l’importanza e l’onere di farlo.

Assmann spiega che il ricordo dei crimini non serve a perpetuare la colpa, ma a fondare una cittadinanza etica. Per questo parla in maniera non facilmente digeribile di “memoria dialogica”: non più memoria contro qualcuno, ma memoria condivisa, capace di includere le voci dei vinti e delle vittime. In questo senso, la sua posizione demolisce il diaframma rigido tra storia e memoria.

Negli ultimi anni, Assmann ha persino ampliato il discorso: la memoria della Shoah, dice, non è solo tedesca o ebraica, ma un modello etico universale per tutte le società che devono confrontarsi con violenze e colonialismi. Questa parte del pensiero, dialoga direttamente con autori come Achille Mbembe, una delle figure centrali del pensiero postcoloniale e decoloniale contemporaneo.

Mbembe si interroga da tempo su come la memoria del colonialismo e della schiavitù sia stata marginalizzata nei discorsi ufficiali dell’Occidente. La sua condivisibile posizione è che la modernità europea si sia costruita su un oblio selettivo: L’Europa ha costruito la propria libertà sull’amnesia del suo dominio.

Nel suo concetto più noto, la necropolitica, Mbembe descrive il potere coloniale e razzista come un sistema che stabilisce chi ha diritto di vivere e chi no. È così che nasce la Shoah. La memoria della schiavitù, per lui, serve a smontare questa gerarchia invisibile che continua a operare nelle società contemporanee. È per questi motivi che la memoria del rastrellamento del Ghetto di Roma è un imprescindibile dovere. Mbembe considera la memoria del colonialismo (e per estensione di ogni atto a base razziale) non un esercizio di colpa, ma una pratica di emancipazione: Ricordare non è fissarsi sul trauma, ma liberarsi dalla sua ombra. Per questo invita l’Europa a decolonizzare la memoria — cioè a riconoscere il proprio passato coloniale come parte costitutiva della sua identità, non come errore esterno o accidentale.

Nel suo saggio La comunità terrestre (2020), si spinge a proporre un’idea di mondo postcoloniale in cui le memorie dei popoli oppressi e dei popoli colonizzatori si intrecciano in una narrazione plurale, riconciliata con il pianeta e con l’altro. La memoria non è un campo di equilibri contabili, dove si sommano e si compensano colpe: è un fondamento di coscienza collettiva. Non serve a “puntare il dito”, ma a ricordare dove conduce l’assenza di coscienza, dove portano l’indifferenza e il conformismo. Il compito del ricordare non è distribuire in modo equo le vergogne, ma trasformare il trauma in responsabilità.

Mi permetto anche di dire che tale responsabilità deve essere sostenuta in maniera collettiva, sempre di fronte al riconoscimento degli errori. Perché la diluizione della responsabilità ha come conseguenza la deresponsabilizzazione generale e il lavaggio assolutorio delle coscienze individuali. Ogni civiltà progredisce solo se accetta di ricordare il proprio lato oscuro. Perciò le visite ai campi di sterminio sono atti di cittadinanza morale. Servono a insegnare non tanto chi siano i cattivi e i buoni, ma cosa accade quando il male diventa istituzione, quando la propaganda sostituisce la pietà e la memoria diventa facoltativa.

Devi fare login per commentare

Accedi