Storia

Siamo la memoria che abbiamo

“Ci arrampichiamo

e la terra si apre sotto i nostri passi.

Dalle volte scomposte c’investe a folate

l’alito greve sempre più forte.

Una raccoglie una ciocca di capelli aggrumata.

L’urlo suo di disperazione ci butta per terra.

Sono lì sotto e noi li calpestiamo coi piedi

i padri dei nostri figli”.

Sono alcuni versi della composizione La prima volta alle Ardeatine di Amalia De Martino, vedova di Pilo Albertelli, ucciso alle Fosse Ardeatine. Si trovano in un libretto di 53 pagine edito nel 1948 dal titolo Giorno di pioggia alle Fosse. Poesie, nel quarto anniversario delle Ardeatine, (Sallustiana, Roma 1948) Un libro presente in poche biblioteche e che forse non sarebbe male ristampare – o almeno mettere in rete -così come si riuniscono le parole dei testimoni prima di perderle irrimediabilmente.

Delle donne delle Fosse ardeatine, meglio, più correttamente :delle vedove dei trucidati e martiri delle Fosse Ardeatine scrive Michela Ponzani nel suo Donne che resistono. Le Fosse Ardeatine dal massacro alla memoria (1944.2025) Einaudi.

Storia contigua ma distinta rispetto all’azione di Via Rasella. Contigua perché com’è noto e come ha ricostruito con pazienza anni fa Alessandro Portelli nel suo L’ordine è già stato eseguito (Donzelli) l’eccidio delle Fosse Ardeatine segue all’azione di Via Rasella. Distinta, perché qui i protagonisti sono i famigliari dele vittime (le mogli, le madri, i figli). Quell’universo in gran parte femminile che spesso è lontano dalla storia narrata in pubblico, ma che contribuisce al farsi della storia.

Michela Ponzani ha la maestria di indagare la lunga scena del dopo, quando si tratta di prendere la misura dele cose, soprattutto a partire dalle tracce intime, dalle parole, dai gesti privati, che spesso devono tutelare la fragilità dei figli anche se centrali poi sono anche i gesti pubblici, spesso di azione che si sostituisce alla dimensione pubblica, o la sopravanza. La sopravanza perché l’intenzione di punire, di perseguire gli esecutori del massacro non è poi così decisa. Quell’intenzione costituisce una lunga continuità.

Sono sufficienti le pagine che Ponzani [p.124 e sgg.] dedica al processo Priebke (1996) una vicenda che si definisce nella sentenza che il primo agosto del 1996, nel tardo pomeriggio di una giornata afosa, il tribunale militare di Roma presieduto dal Dott. Agostino Quistelli emette: la corte aveva deciso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e pertanto il reato: era prescritto. Un silenzio irreale si irradiò sui protagonisti e il presidente Quistelli alzò lo sguardo e disse: “Cioè, colpevole ma non punibile”.

L’avvocato Priebke, Velio Di Rezze, rassicura il proprio assistito: “Lei è un uomo libero”. La scena successiva è quella dei famigliari tenuti a distanza dall’aula che testimonia di una convinzione: quella storia non si chiude, non c’è perdono, ma soprattutto ciò che circolano non sono i fantasmi del passato.

Anche se poi non è vero che Priebke potrà tornarsene libero a casa, sarà in un qualche modo tenuto in Italia “ai domiciliari”. Ma resta il fatto che in quest’occasione emerga la differenza tra un paese l’Italia che guarda a un passato con noncuranza e in alcuni con nostalgia e un paese come la Francia che negli stessi mesi attraversa la vicenda Papon.

Il paragone è solo estetico: consiste nella identica impassibilità del funzionario, ennesimo riscontro di ciò che la Arendt denominava “banalità del male”. Ma lì si ferma. Ci sarebbe piaciuto che in Italia si producesse lo scontro, anche violento e sanguigno, che si è prodotto in Francia. Ma al di là dei resoconti di maniera non è andata così. Perché in Italia è ancora il fantoccio dello “Straniero cattivo” ad aver occupato il centro della scena e perché tutto è stato drammatizzato nello scontro tra due attori privati: da una parte l’ ex-nazista, dall’ altra gli eredi dei morti. Il resto della società ha guardato come lo spettatore al cinema: spesso si è annoiata, talora si è emozionata, generalmente ha pensato che non erano fatti suoi e che il tutto era sproprzionatamente sovraccaricato di emozione. In ogni caso passati i titoli di coda, è tornata a casa e ha ripreso la vita di prima.

La vicenda processuale Priebke, come ha dimostrato Fabrizio Calvi [pseudonimo di Jean-Claude Zagdoun] nel suo I nazisti che hanno vinto. Le brillanti carriere delle SS nel dopoguerra ,Piemme, non solo è, esemplare ma è sostanzialmente e realmente beffarda. Ovvero a fronte, delle brillanti carriere o comunque di vite soddisfatte del dopoguerra di ex SS e propagandisti di Hitler, le vittime hanno perso due volte, (una volta negli affetti e poi ne riconoscimento del torto subíto) mentre i carnefici, in molti casi, hanno vinto.

Ma questa che per certi aspetti non è che l’ultima puntata di una lunga storia. già segnata da un esordio molto in salita all’inizio, come ricostruisce Ponzani. All’origine dei catturati che vanno a comporre le liste dei condannati a morte alle Fosse stanno la delazione, la vendita dei corpi di italiani e italiane che nei mesi dell’occupazione di Roma, tra 1943 e 1944 costituiscono la quinta colonna dell’occupante. Dunque il primo dato con cui fare i conti all’indomani della liberazione di Roma, riguarda una storia di italiani che vendono o denunciano italiani.

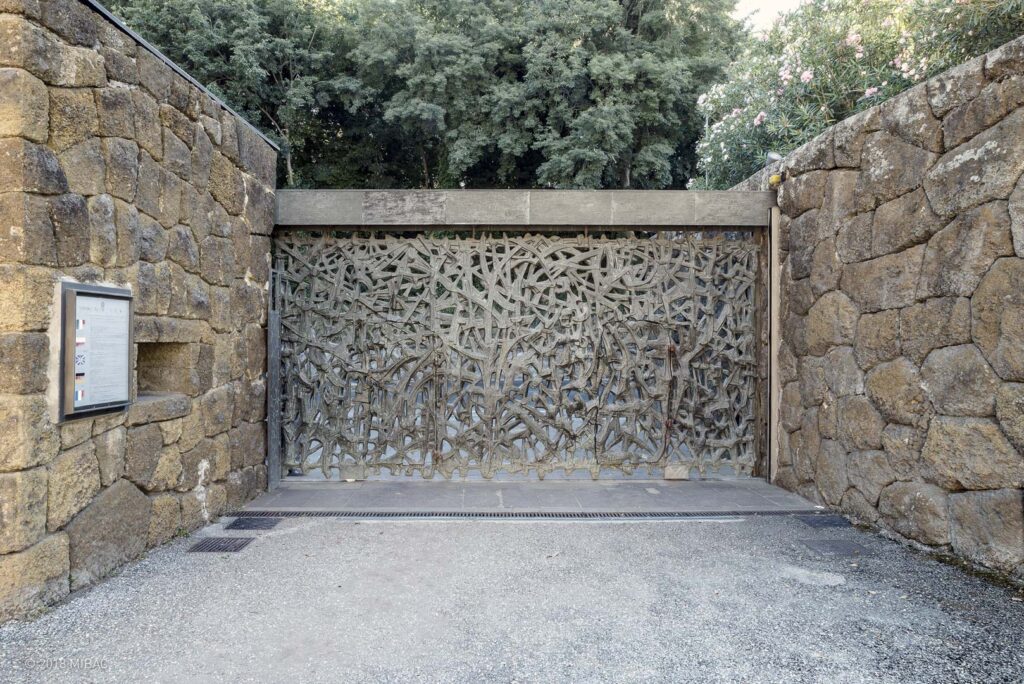

Poi ci sono i famigliari che devono vincere molte resistenze, molte inerzie perché siano onorati i corpi lasciati rinchiusi nelle Fosse. Dovranno insistere e solo con difficoltà vedranno riconosciuta l’offesa subìta. Soprattutto verranno lasciati soli nella loro condizione di persone ferite, violate negli affetti.

Poi c’è l’inerzia dell’Italia sospesa negli anni successivi alla fine del patto resistenziale, ovvero a partire dal 1947 in poi. Riprendo il filo dai versi di Amalia De Martino da cui sono partito. Scrive nell’introduzione a quella raccolta:

«Miei cari bambini, sono quattro anni che il babbo non è più. Quando l’hanno portato a morire eravate ancor troppo piccoli e non desideravate che correre e giocare, perciò la mamma ha cercato sempre di non offuscare la vostra infanzia soffocando nel cuore la sua grande pena». Molti anni dopo scrive Saramago nel suo L’ultimo quaderno (Feltrinelli):

«Siamo la memoria che abbiamo, senza memoria non sapremmo chi siamo». Non fa la rima con Amalia De Martino? Se il dolore è personale, le strade per governarlo, l’esperienza del dolore, per quanto individuali alludono a una condizione di universalità.

Devi fare login per commentare

Accedi