America

Sei anni dalla Rivolta in Cile: noi non dimentichiamo

La rivolta cilena del 2019 ha aperto una ferita ancora viva: repressione, memoria, resistenza. Il processo costituente ha contenuto il cambiamento, ma la dignità continua a essere rivendicata dal basso.

Sono passati sei anni da quando le strade del Cile si sono riempite di corpi, grida, colori, rabbia e speranza. Sei anni da quando l’aumento di 30 pesos nel prezzo del biglietto della metropolitana è diventato il catalizzatore di una rivolta che si stava preparando da decenni. Oggi, guardando indietro, non posso fare a meno di chiedermi: cosa è davvero cambiato? Cosa rimane? Cosa continua a farci male?

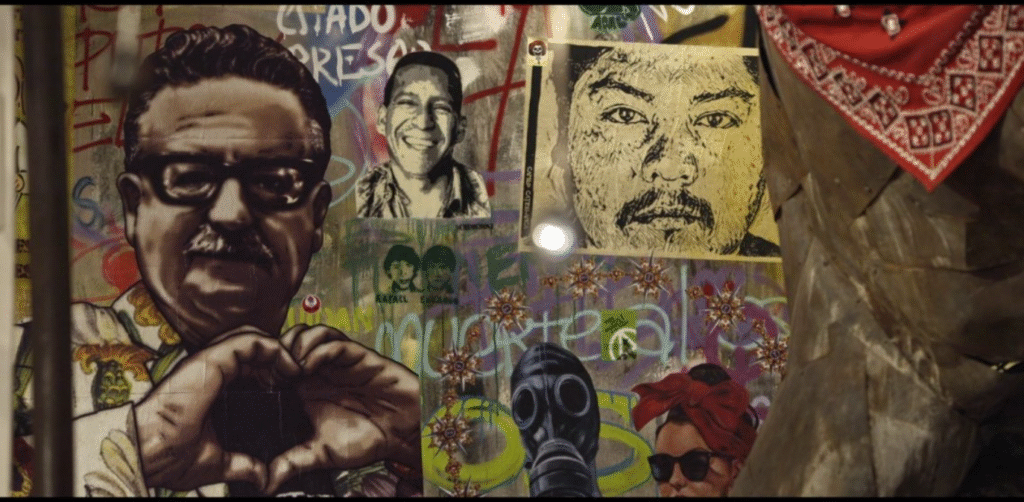

Quello che abbiamo vissuto nell’ottobre del 2019 è stato molto più di una protesta. È stata una rottura profonda, un’irruzione del popolo nello spazio pubblico, una riappropriazione della strada come luogo di memoria, denuncia e resistenza. È stato il momento in cui la dignità ha smesso di essere una parola astratta per diventare grido, corpo, urgenza. I canti, gli striscioni, le cucine comuni, gli occhi mutilati, i passi decisi: è stata una verità collettiva che ha travolto i margini del racconto ufficiale.

Lo slogan “Non sono 30 pesos, sono 30 anni” è diventato diagnosi, ma anche interpellazione. Perché ciò che è esploso non è stato solo l’aumento del biglietto, ma un modello economico e politico che da oltre quattro decenni precarizza la vita. Come ha detto lo storico Sergio Grez nei primi giorni della rivolta, non sono stati 30 anni, ma 46 anni e mezzo: dalla dittatura di Pinochet ad oggi, il modello neoliberale è stato il filo conduttore della violenza strutturale in Cile.

Quel modello —imposto dalla dittatura e perfezionato dalla transizione democratica— ha privatizzato la salute, l’istruzione, le pensioni, l’acqua, la vita stessa. Ha trasformato i diritti in merci e i cittadini in clienti. E quando quel modello è stato messo in discussione nelle strade, la risposta dello Stato è stata la repressione: omicidi, traumi oculari, torture, arresti arbitrari. La legge Naín Retamal, approvata nel 2023, legalizza l’uso letale della forza da parte dei Carabineros, consolidando una politica di sicurezza che criminalizza la protesta e normalizza la violenza istituzionale.

Oggi, mentre si promuove una nuova proposta costituzionale per sostituire il testo vigente, si cerca di chiudere il ciclo aperto dalla Rivolta dell’ottobre 2019. Tuttavia, questa proposta non raccoglie le richieste popolari che hanno dato origine all’esplosione, né rappresenta una rottura con il modello neoliberale che l’ha provocata. Al contrario, sembra essere la conclusione di un processo di contenimento istituzionale iniziato con il cosiddetto Accordo per la Pace Sociale e la Nuova Costituzione del 15 novembre 2019 —un accordo che, lungi dall’aprire un cammino trasformativo, ha stabilito limiti che hanno annullato la possibilità di cambiare davvero il sistema.

Questo quadro legale, pensato per incanalare il malcontento entro i margini del consentito, ha finito per rafforzare le strutture che la cittadinanza aveva messo in discussione nelle strade: la mercificazione dei diritti, la concentrazione del potere, la repressione come risposta al conflitto sociale. La promessa di una nuova Costituzione è diventata uno strumento per restaurare l’ordine, più che un’opportunità per immaginare un paese diverso.

Il processo costituente come strategia di contenimento

Per molto tempo ci è stato detto che il processo costituente era una conquista cittadina, un’opportunità storica per rifondare il Cile. Ma oggi, con la prospettiva che dà il tempo, vedo quel processo come una manovra del sistema per perpetuare la propria egemonia. Non è stata una vera apertura, ma una strategia di contenimento istituzionale di fronte a una rivolta che aveva superato i margini del consentito.

La Convenzione paritaria, con seggi riservati ai popoli originari, è stata presentata come un gesto di riparazione. Ma nella pratica è stata segnata da limiti strutturali, pressioni mediatiche e una logica di amministrazione del conflitto. Il rifiuto del testo costituzionale nel 2022 non è stato semplicemente una sconfitta del progressismo, ma la conferma che il sistema era riuscito a riassorbire l’energia trasformativa della rivolta, incanalandola verso una via controllata, prevedibile e infine sterile.

La classe politica —di destra e di sinistra— si è ritirata nelle proprie trincee, blindando il modello neoliberale con nuovi abiti. La destra è tornata con forza, sì, ma in realtà non se n’era mai andata. La criminalizzazione della protesta, la politica del manganello, la retorica dell’ordine sono sintomi di un sistema che non tollera la dissidenza profonda. E nel frattempo, le cause della rivolta restano vive: la disuguaglianza, la precarizzazione, l’esclusione.

Lo vedo in ogni intervista che realizzo, in ogni testimonianza che raccolgo: giovani senza futuro, nonne indebitate, migranti invisibilizzati, mapuche perseguitati. Il modello neoliberale non solo sopravvive: si adatta, si rafforza, si internazionalizza. E il processo costituente, lungi dall’essere una rottura, è stato un’operazione di maquillage istituzionale per salvarlo.

La ferita aperta: corpi, memorie e giustizia negata

La rivolta non è stata un capitolo chiuso. È —e continua ad essere— una ferita aperta che sanguina in ogni volto segnato dalla repressione, in ogni famiglia che attende giustizia, in ogni giovane che ha perso la vista, la libertà o la vita. Non posso scrivere di questi sei anni senza nominarli. Senza riconoscere che la rivolta ha lasciato un bilancio umano che il racconto ufficiale cerca di cancellare, minimizzare, giustificare.

I prigionieri della rivolta sono il simbolo più chiaro di quella ferita. Giovani, per lo più provenienti da settori popolari, arrestati nel contesto delle proteste e che ancora affrontano processi giudiziari lunghi, arbitrari, segnati dalla criminalizzazione politica. Lo Stato ha usato l’apparato penale per punire la dissidenza, applicando misure sproporzionate, negando benefici e costruendo una narrativa del “nemico interno” che ricorda i momenti peggiori dell’autoritarismo.

A loro si aggiungono le vittime di traumi oculari, più di 460 persone secondo i dati dell’Istituto Nazionale dei Diritti Umani (INDH). Corpi segnati da pallini, da proiettili, da una violenza che ha mirato deliberatamente al volto, allo sguardo, al diritto di vedere. Ognuno di questi casi è una storia di dolore, di lotta, di resilienza.

E ci sono i morti. Non possiamo dimenticare Alex Núñez, Abel Acuña, Mauricio Fredes, tra gli altri. Non possiamo accettare che i loro nomi si dissolvano nel tempo, che le loro morti diventino cifre. Ognuno rappresenta una vita spezzata dalla violenza statale, una famiglia distrutta, una comunità ferita. La giustizia per loro è ancora pendente, e il silenzio istituzionale è una forma di impunità.

Ma la rivolta è stata anche una scuola. Una scuola di organizzazione, di creatività, di solidarietà. Abbiamo imparato a prenderci cura l’uno dell’altro, ad ascoltarci, a credere che è ancora possibile costruire dal basso. Sono nate cucine comuni, brigate sanitarie, media alternativi, reti di mutuo sostegno. In mezzo al caos, è fiorita una resistenza che non si è lasciata addomesticare.

Il sistema ha cercato di assorbire quell’energia, di trasformarla in pratica, in protocollo, in riforma superficiale. Ma continua a pulsare nei territori, nei collettivi, nelle memorie vive. Perché la rivolta non è stata solo un evento: è stata una trasformazione soggettiva, una rottura della paura, un’affermazione che la vita vale più del mercato.

Cile e il mondo: specchi infranti

Quello che è successo in Cile non è stato un episodio isolato. Nelle mie riflessioni più globali, ho collegato la rivolta ad altre lotte: Palestina, Colombia, Sudan. Tutte affrontano forme di occupazione, di estrattivismo, di violenza neoliberale. Tutte resistono a partire dalla dignità, dalla memoria, dal corpo. Il modello globalizzato che si è imposto dopo la fine della Guerra Fredda ha mostrato i suoi limiti: crisi climatica, migrazioni forzate, concentrazione oscena della ricchezza, erosione della democrazia. Eppure, continua ad operare, blindato da trattati, algoritmi, discorsi che naturalizzano la disuguaglianza.

Il neoliberismo non è solo una politica economica. È una forma di vita che ci frammenta, ci individualizza, ci fa competere invece di prenderci cura. Ci insegna che il successo è accumulare, che il valore sta nel mercato, che la vita è un bene negoziabile. E in quel modello, i corpi che non producono, che non consumano, che non si adattano, sono scartabili. Lo vediamo nei migranti che muoiono nel Mediterraneo, nei popoli che resistono all’estrattivismo, nei giovani cileni che hanno perso la vista per aver chiesto dignità.

Non ho risposte definitive. Ma ho delle convinzioni. Bisogna costruire narrazioni che sfidino il silenzio e l’impunità. Bisogna scommettere su altre politiche e altre economie. Tuttavia, il cambiamento non piace: né alla destra né alla sinistra istituzionale. Perché il cambiamento reale implica rinunciare ai privilegi, smantellare le strutture, aprire crepe nel muro.

La rivolta è stata un momento di apertura, di possibilità. Oggi, quella possibilità vive ancora nei gesti quotidiani di resistenza, nei media alternativi, negli spazi di arte e cultura popolare, nelle cucine comuni, nelle brigate sanitarie, nelle reti di mutuo sostegno. Non si tratta di idealizzare il passato, ma di imparare da esso per immaginare futuri più giusti.

Io continuo a scrivere, tradurre, accompagnare. Perché credo che le parole possano aprire crepe nel muro. Perché credo che la memoria sia un atto di resistenza. Perché credo che un altro Cile —e un altro mondo— siano possibili.

E finché ci saranno prigionieri, mutilati, morti senza giustizia, quella ferita resterà aperta. Non per nostalgia, ma per impegno. Perché ricordare è resistere. Perché nominare è riparare. Perché scrivere è anche una forma di terapia all’oblio.

Devi fare login per commentare

Accedi