America

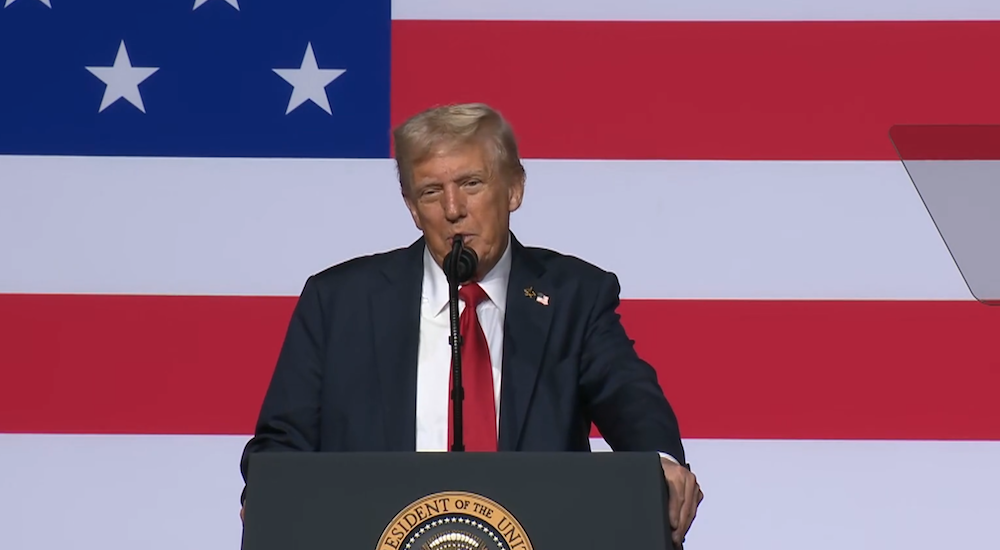

Trump in Venezuela, Trump in purezza: l’obiettivo sono i soldi e i voti dei suoi, il resto non esiste

C’è qualcosa di totalmente nuovo, e qualcosa di incredibilmente antico, nell’attacco deciso dagli USA di Trump al Venezuela di Maduro, con immediata rimozione del presidente venezuelano. Ci sono continuità di lungo periodo con il Novecento, del quale è stata raccontata la fine quando ancora era lontana, almeno sui calendari, e similitudini di breve periodo con la storia degli ultimi anni, quelli della guerra in Ucraina e della devastazione di Gaza. Mentre seguiamo l’evoluzione della cronaca che oggi porta in homepage un attacco che farà in ogni caso la storia, può essere utile mettere la campagna venezuelana di Trump in prospettiva geografica, strategica e storica, per capirne la portata: quella di un vero turning point per il mondo di oggi e di domani.

Da un tempo ormai lungo decenni, gli analisti di mezzo mondo concordano su un punto: gli USA si stanno progressivamente “ritirando” dal mondo, o almeno vogliono farlo. Non ci fosse stato l’11 Settembre forse, il processo sarebbe addirittura iniziato prima, perfino con George W. Bush, che pure aveva un’amministrazione piena di teorici e pratici del neoconservatorismo interventista, un po’ in nome della democrazia, e molto in nome degli affari. La storia non si fa con i se e i ma, non sappiamo come sarebbe andata. Certo è che proprio le campagne di Afghanistan e Iraq hanno mostrato con chiarezza all’opinione pubblica e alla classe dirigente statunitensi costi elevati e ritorni non sempre apprezzabili. È probabilmente in quegli anni, con quelle guerre di “liberazione” che poi si sono risolte in occupazioni militari guidate dalle truppe USA, che si è iniziato a incrinare il mito della solidarietà occidentale tanto caro al Novecento americano. È forse lì che, ben prima che Trump – oggi interventista in Venezuela, ieri oggi e domani isolazionista in tutto il mondo – lo mettesse al centro della sua strategia geopolitica, il tema dello sbilanciamento dei costi e degli oneri NATO verso Washington, e soprattutto degli USA verso il resto del mondo, ha iniziato a essere sentito come un problema, soprattutto per Washington e per chi elegge gli inquilini di Casa Bianca, Congresso e Senato. Naturalmente, in un circolo nel quale è difficile riconoscere causa ed effetto, si esaurivano anche le narrazioni che avevano sostenuto quella presenza globale capillare e invadente: finito il tempo delle grandi battaglie ideologiche del Novecento, finita la memoria auto-eroica dei liberatori e democratizzatori del mondo, finita la paura dell’Unione Sovietica, perché dare sangue e soldi per posti lontani e inoffensivi per il territorio USA?

Le amministrazioni Obama, subito benedetto con un Nobel per la Pace per le intenzioni distensive mostrate essenzialmente verso l’Iran e per una generica e col senno di poi inefficace spinta contro il riarmo nucleare, hanno dovuto in questo quadro fronteggiare crisi multiple, ad esempio quella generata dall’avanzata dell’ISIS, intrecciata con la sanguinosa e dimenticata guerra civile siriana, soprattutto nel quadrante mediorientale, che non permettevano un disimpegno rapido, e che però paradossalmente confermavano l’ipotesi che gli USA si sentissero ed effettivamente fossero troppo esposti nell’area. Un sentimento montante nella pancia d’America, alla quale ha dato piena voce già il primo Trump – che nella sua prima amministrazione decise il ritiro totale dall’Afghanistan, poi messo in atto da Biden e che portò all’immediato ritorno dei Talebani al potere – e poi, soprattutto, il secondo. Si dirà, con tante ragioni, che l’isolazionismo egotico dell’America trumpiana non ha relazione con la sua risalente affinità con Putin, né con il lungo stato di eccezione concesso a Israele, e sempre protetto in ogni sede internazionale e diplomatica. È vero. Altrettanto vero è che la certezza dell’isolamento USA nelle sedi internazionali, il disinteressamento a ogni questione che non sia sentita come di diretto interesse economico o di sicurezza nazionale, ha lasciato tranquilli Putin e Netanyahu nei loro piani. Non a caso, Trump ha imposto la sua “pace” all’alleato Bibi dopo che questi aveva mal pensato di infastidire perfino il Qatar, storico amico e finanziatore di Hamas, ma non meno importante per il cuore strategico ed economico dell’America trumpiana. Che, imposti i dazi trangugiati dal mondo (Cina esclusa, Europa invece in prima fila) senza fiatare, continua ad avere un solo obiettivo: i suoi propri interessi, America first, come dice lui.

Trump in Venezuela, cambiano i mezzi, non gli obiettivi

E infatti, sarebbe facile quanto sbagliato pensare a questo attacco come se fosse in contraddizione con quanto detto finora. In fondo, l’obiettivo della politica di Trump non è l’isolazionismo, ma il “benessere americano”, qualunque cosa sia, e costi quel che costi. L’isolazionismo è un mezzo, non il fine. La guerra per i principi in giro per il mondo costa troppo, e i ritorni non sono immediati? Ci si ritira. Un gruppo di ribelli in qualche posti dell’Africa ammazza migliaia di innocenti ma lontano dagli interessi americani? Chissenefrega. Un altro gruppo di ribelli non ammazza nessuno ma mette a rischio risorse energetiche ed economiche USA? Si mandano subito i caccia a fare pulizia. Semplifichiamo, ma neanche troppo. Così, mentre ci si sbarazza, forse negoziando direttamente con lui o con pezzi della sue élite, di un governante sanguinario e corrotto come Maduro, e naturalmente all’improvviso i diritti umani violati in Venezuela sono al centro del discorso come l’importanza del Venezuela nel narcotraffico, si ha ben chiaro di cosa si sta parlando: delle prime riserve petrolifere del mondo, più grandi perfino di quelle degli amici Sauditi, e del più grande detentore di gas naturale in Sudamerica. Oggi, sia per ritardi tecnologici sia per le sanzioni, quel patrimonio non può sostenere il mostruoso fabbisogno energetico americano, che diventerà ancora più grande mano a mano che intelligenza artificiale e automazione continueranno a crescere. Un vero peccato, che rischia anche di generare nuove fiammate di inflazione, nemico pubblico numero uno in vista dei prossimi elettorali. Un vero peccato al quale Trump ha voluto porre rimedio a modo suo, invadendo il Venezuela e gettando le basi per rapporti nuovi, per la nascita di un governo amico.

Naturalmente, uno sguardo ai corsi e ai ricorsi non può non ricordare che la dimensione invadente, a tratti proprietaria, degli USA in Sudamerica non inizia oggi. Ma appunto, dovremmo tornare al Novecento dei Pinochet e dei Videla. Un tempo che sembrava finito e sicuramente lo è.

È questo invece, un tempo nuovo, un nuovo codice delle relazioni internazionali, e a sancirlo con i suoi modi è proprio Trump. A chi credeva che l’egemonia americana non si sarebbe più esercitata con la forza, ha detto semplicemente che si sbagliava: solo che la forza questa nuova America la esercita quando ritiene, in autonomia, senza nemmeno informare il proprio parlamento, figuriamoci gli organismi internazionali. E se non fosse abbastanza chiaro il concetto, ribadiamolo: esiste un solo interesse che il capo della superpotenza riconosce, quello dei suoi. Non del suo popolo nell’insieme, ma della sua parte, magari scommettendo che quella parte possa diventare più grande, certo, ma sicuramente non sentendosi il “presidente di tutti”. Il resto del mondo non rileva, almeno fino a quando non è un suo potenziale problema. America First: sembrava il nuovo disordine della guerriglia globale, e forse lo era. Ma prima di tutto, e senza ombra di dubbio, era un tassello della campagna elettorale per le elezioni di Midterm del prossimo novembre, anno 2026.

Ah, naturalmente, ancora buon anno a tutti.

Il prossimo appuntamento è quello della Cina con Taiwan, visto che ora la strategia della violenza e l’ignorare il diritto internazionale è diventato un’abitudine per tanti paesi.