Geopolitica

Quando la comunicazione diventa vulnerabilità e la riservatezza una forma di sicurezza nazionale

Viviamo in un tempo in cui comunicare è sinonimo di esistere. Non condividere equivale quasi a sparire. Ogni pensiero, gesto o esperienza trova la propria legittimazione solo nel momento in cui viene pubblicato, commentato, ricondiviso. È la logica dei social network: trasformano ogni individuo in un micro-produttore di contenuti, costantemente visibile, analizzabile, tracciabile.

Ma questa ossessione per la comunicazione ha un prezzo: la perdita della riservatezza.

Ciò che un tempo era considerato un segno di prudenza o professionalità, oggi viene percepito come chiusura, sospetto, mancanza di “trasparenza”. Gli algoritmi dell’attenzione premiano chi parla di più, non chi parla meglio. Più divulghi, più vieni visto. Più mostri, più esisti. È un ciclo psicologico e tecnologico che trasforma l’esposizione in status e la discrezione in difetto.

Nell’era dell’informazione globale, ogni parola, immagine o dettaglio che condividiamo — volontariamente o meno — può diventare un frammento di intelligence.

Un potenziale avversario non ha bisogno di hackerare server o intercettare comunicazioni: gli basta osservare con metodo ciò che diffondiamo spontaneamente.

Un semplice post su LinkedIn in cui un dipendente commenta un progetto, una foto davanti a una sede aziendale, una battuta su una riunione, un selfie con un badge visibile.

Ognuno di questi elementi, isolato, sembra innocuo. Ma messi insieme possono costruire un mosaico informativo preciso: organigrammi, procedure operative, priorità industriali, stati d’animo collettivi.

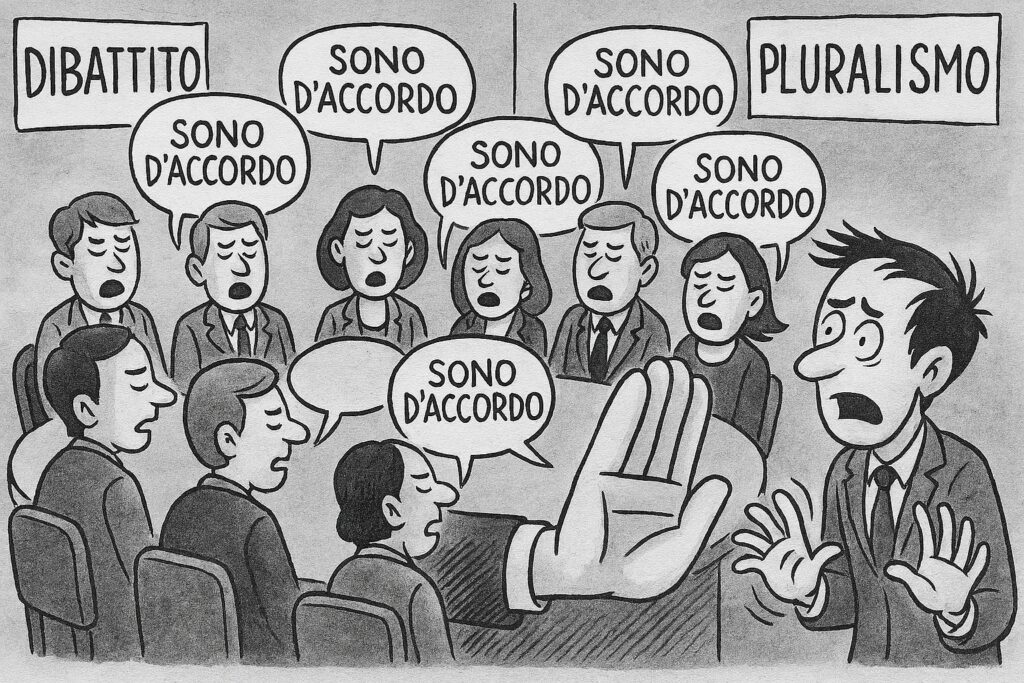

È il principio dell’open source intelligence (OSINT): l’arte di raccogliere informazioni da fonti pubbliche. E oggi, la fonte più ricca siamo proprio noi. Ogni profilo social è un dossier aperto; ogni “like” è una micro-dichiarazione di identità. Il paradosso è lampante: più comunichiamo per sentirci liberi, più diventiamo prevedibili e vulnerabili.

La linea di confine tra libertà di espressione e imprudenza strategica è sempre più sottile. Non serve riesumare i motti autoritari del passato — “Taci, il nemico ti ascolta” — ma serve una nuova consapevolezza civica, capace di distinguere tra ciò che è diritto di parola e ciò che è responsabilità di parola.

Oggi molte istituzioni e aziende italiane hanno imparato a difendersi dagli attacchi informatici, ma non dagli attacchi cognitivi. Si installano firewall e antivirus, ma si dimentica la information discipline, la disciplina della comunicazione. La vulnerabilità più grave, infatti, non è quella dei sistemi: è quella delle persone.

Siamo abituati a proteggere i dati, ma non le narrazioni. E sono proprio le narrazioni — personali, aziendali, istituzionali — a essere l’arma più potente della guerra cognitiva.

Un messaggio sbagliato, una frase fuori contesto, un’informazione rilasciata in modo superficiale possono innescare una crisi di fiducia, un danno reputazionale o persino un rischio geopolitico.

A complicare le cose è una confusione culturale diffusa: credere che trasparenza significhi mostrare tutto, sempre. In realtà, la trasparenza è un principio democratico, mentre l’esposizione totale è una fragilità. Una società matura deve saper bilanciare la chiarezza verso i cittadini con l’autoprotezione verso gli avversari. Non è segretezza, ma intelligenza comunicativa: sapere cosa può essere condiviso e cosa deve restare riservato.

Nel mondo multipolare di oggi, dove gli alleati possono diventare competitor e gli avversari partner occasionali, la riservatezza è un requisito di sopravvivenza geopolitica.

Ogni informazione è potenzialmente strategica: economica, industriale, energetica, tecnologica. La leggerezza comunicativa, individuale o istituzionale, può diventare un vantaggio per altri, anche senza intenzionalità ostile.

La società digitale ci ha insegnato a parlare; ora dobbiamo imparare a misurare la parola. Non si tratta di censura, ma di consapevolezza. Non di silenzio, ma di ponderazione.

La riservatezza non è più un lusso da diplomatici o militari, ma una competenza civile fondamentale. Ogni cittadino, dirigente, docente o funzionario dovrebbe saper rispondere a tre domande prima di condividere qualcosa:

È necessario?

È sicuro?

Può essere usato contro di me, la mia azienda o il mio Paese?

Se la risposta non è chiara, meglio tacere. Il silenzio consapevole, oggi, è una forma di difesa cognitiva.

Per invertire la rotta non bastano spot o campagne occasionali. Serve un vero programma nazionale di educazione alla sicurezza cognitiva, con tre pilastri:

Educazione alla riservatezza nelle scuole e università.

Inserire moduli di digital awareness e media literacy nei percorsi formativi. Insegnare a riconoscere manipolazioni, verificare le fonti, comprendere il valore strategico dell’informazione.

Formazione professionale obbligatoria nei settori strategici.

Ogni amministrazione pubblica, impresa tecnologica o ente di ricerca dovrebbe prevedere corsi periodici sulla gestione della comunicazione sensibile e sui rischi della sovraesposizione online.

Campagne pubbliche di sensibilizzazione “civile”.

Non slogan, ma narrazioni positive che spieghino come la riservatezza non sia chiusura, ma una forma di tutela collettiva. Parlare meno, ma meglio. Comunicare responsabilmente.

Il paradosso del “parlare troppo” non è solo una questione di costume, ma una questione di sicurezza nazionale. Un Paese che parla senza misura, che espone troppo di sé, diventa vulnerabile a chi sa ascoltare e manipolare. E in un’epoca in cui la guerra si combatte sulle menti, la prima linea è la nostra voce.

Essere liberi non significa dire tutto. Significa sapere cosa vale la pena dire, e cosa no.

Devi fare login per commentare

Accedi