Geopolitica

Serbia in fiamme: tra proteste popolari e il gioco di potere di Vucic

La Serbia torna al centro della cronaca internazionale: Belgrado e le principali città del paese sono stati teatro di scontri durissimi tra polizia, sostenitori del governo e migliaia di agenti antigovernativi. Lacrimogeni, cariche, arresti: la piazza non si placa, e la repressione non fa che alimentare il fuoco della protesta. Tra gli arrestati, nei giorni scorsi, è comparso anche il nome di un italiano: Alessio Laterza, 45 anni, residente temporaneamente in Serbia e dipendente Microsoft. Fermato con l’accusa di aver aggredito la polizia, è stato poi rilasciato senza imputazioni grazie anche all’intervento della Farnesina. Un episodio che dimostra come la crisi serba non sia solo un affare interno, ma riguardi da vicino anche noi europei. Il movimento di protesta nasce nel novembre 2024, dopo il crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, tragedia che ha acceso l’indignazione popolare contro la corruzione e la gestione opaca delle infrastrutture. Da li è partita un ondata di cortei studenteschi, che si è progressivamente estesa a tutta la società serba. Gli studenti hanno rappresentato la miccia, ma la rabbia è condivisa da lavoratori, impiegati, intellettuali, persino nei settori del mondo religioso.

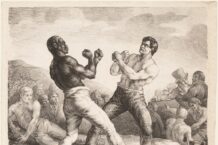

Il malcontento non è nuovo. Già nel 2023 un’ondata di proteste aveva scosso Belgrado dopo due stragi compiute da giovani armati in una scuola e in un villaggio. Quelle manifestazioni, raccolte sotto lo slogan “Serbia contro la violenza” denunciavano l’erosione del tessuto sociale e la connivenza fra potere politico, media e criminalità. Ma la rabbia del 2024-2025 è più profonda: non si protesta più solo contro la violenza diffusa, ma contro un intero sistema di governo percepito come autoritario e corrotto. Il culmine è arrivato a marzo 2025, quando l’Assemblea nazionale è degenerata in rissa: fumogeni, lanci di oggetti, poliziotti in assetto antisommossa dentro il parlamento. Tre deputati finirono in ospedale, tra cui una parlamentare incinta. L’immagine di un assemblea trasformata in campo di battaglia ha fatto il giro del mondo, segnando un punto di non ritorno.

Al centro di questa crisi c’è Aleksander Vucic, presidente dal 2017 ed ex primo ministro dal 2014. Leader del partito progressista serbo (SNS), nazional conservatore, populista e abile stratega, Vucic è il volto di una Serbia che cerca di tenere insieme nazionalismo interno ed equilibrio geopolitico esterno. Il suo governo viene accusato di concentrare potere, soffocare la stampa indipendente e usare la giustizia come strumento politico. L’opposizione lo accusa di avere intrecci con la criminalità organizzata e di mantenere consenso attraverso il controllo dei media pubblici e privati vicini al potere. I suoi sostenitori lo dipingono invece come l’unico leader capace di garantire stabilità in un paese storicamente frammentato e minacciato da pressione esterne. Vucic ha costruito un immagine di “uomo forte” che protegge la Serbia dagli interessi stranieri. Ha mantenuto un equilibrio ambiguo: da un lato il dialogo con Bruxelles per l’adesione all’UE, dall’altro la vicinanza a Mosca e Pechino per non restare dipendente dall’Occidente. Una politica che molti in Serbia considerano pragmatica, ma che in Europa viene vista con sospetto.

Chi protesta contro Vucic non ha non ha un colore unico, è un fronte eterogeneo formato da:

- Opposizione liberale e progressista: partiti come “Serbia contro la violenza” e il Partito Democratico, di orientamento europeista, che chiedono elezioni libere e maggiore trasparenza.

- Movimenti ambientalisti e civici: come Ne Davimo Beograd, che si battono contro la speculazione edilizia e la difesa dei beni comuni.

- Centro-destra moderato: con il Partito Popolare e altri movimenti, che criticano l’accentramento di potere di Vucic e la mancanza di concorrenza politica reale.

- Nazionalisti anti-Vucic: settori che lo accusano di essere troppo morbido sul Kosovo e di aver venduto la Serbia all’Occidente

Questa varietà spiega anche la forza numerica della protesta, ma anche la sua fragilità: un fronte unito solo dall’opposizone a Vucic, ma diviso su obbiettivi futuri.

L’arresto di Alessio Laterza ha reso evidente che la crisi serba non può essere liquidata come un problema interno. La Farnesina è intervenuta immediatamente, ottenendo il rilascio senza accuse formali. Ma il messaggio politico resta chiaro: la Serbia è in ebollizione, e le conseguenze possono toccare anche i cittadini europei presenti sul territorio.

L’Italia ha storicamente rapporti stretti con Belgrado, economici e culturali. Decine di aziende italiane operano in Serbia, attratte da salari più bassi e una posizione geografica strategica. La destabilizzazione rischia di compromettere questi legami.

Eppure, da Bruxelles non si alza una voce chiara. L’UE osserva, condanna la violenza, invita al dialogo. Ma resta distante. Questo perché l’Europa si trova in una posizione contraddittoria: la Serbia è candidata all’adesione, ma è guidata da un leader che non incarna i valori democratici che Bruxelles dice di voler difendere.

Qui emerge tutta la contraddizione europea. Con l’Ungheria di Orbán, l’UE si limita a multe e richiami. Con la Polonia, ha alternato minacce e compromessi. Con la Serbia, invece, prevale l’ambiguità: la si accusa di autoritarismo, ma la si corteggia per motivi strategici.

La verità è che Bruxelles ha bisogno di Belgrado: come cuscinetto nei Balcani, come mercato emergente, come leva geopolitica contro Russia e Cina. Per questo chiude un occhio sul controllo dei media, sugli arresti arbitrari e sulla repressione.

Eppure, questa ambiguità alimenta il risentimento serbo. Molti cittadini percepiscono l’UE come ipocrita: chiede democrazia agli altri, ma è pronta a ignorarla quando conviene. E qui sta il nodo: la crisi serba non è solo contro Vučić, ma contro un sistema internazionale che tratta i Balcani come pedina sacrificabile.

La Serbia si trova in una posizione strategica, è il cuore dei Balcani, ponte tra est e ovest, tra mondo slavo e mondo occidentale.

- Russia: storica alleata, vicina culturalmente e religiosamente. Mosca sostiene Belgrado soprattuto sulla questione Kosovo.

- Cina: grande investitore in infrastrutture e tecnologia. Ha costruito autostrade, fabbriche e persino fornito sistemi di sorveglianza.

- UE e USA: principali partner economici e politici, ma percepiti come interessati più alla stabilità che alla democrazia reale.

Vucic sfrutta questa posizione per barcamenarsi: mai troppo vicino a uno solo, mai troppo distante dagli altri. Questo è il gioco del “non allineamento 2.0”: un eredita jugoslava riadattata all’epoca multipolare.

Gli scontri di agosto hanno mostrato quanto la Serbia sia vicina a una spirale di violenza. Decine di feriti, tra cui poliziotti, militanti e semplici cittadini. Le sedi del partito di governo attaccate, la polizia che risponde con lacrimogeni e manganelli.

Il governo ha etichettato i manifestanti come “terroristi” e “teppisti”. È un linguaggio che prepara il terreno alla criminalizzazione dell’opposizione. Se questa strategia continua, il rischio è la radicalizzazione: una parte della piazza potrebbe scegliere la via della violenza organizzata.

Vučić, tuttavia, mantiene un consenso significativo. Molti serbi temono che senza di lui torni il caos degli anni ’90. È questo equilibrio precario che rende la crisi pericolosa: una società spaccata a metà, senza mediazioni possibili.

La crisi serba è uno specchio per l’Europa. Dimostra che la democrazia nei Balcani resta fragile, e che la promessa di integrazione europea non basta più a garantire stabilità.

Per un osservatore euroscettico, la vicenda è l’ennesima prova del fallimento di Bruxelles. L’UE si riempie la bocca di valori democratici, ma nei fatti accetta governi autoritari se servono agli interessi strategici. È la logica della doppia morale: rigore con chi non conta, indulgenza con chi è necessario.

Il risultato? I cittadini si allontanano. Non solo in Serbia, ma ovunque. Cresce la sfiducia, l’idea che l’Europa sia un progetto di élite e non un patto di popoli.

Dalle piazze di Belgrado arriva un monito che riguarda tutti. Non basta proclamarsi europeisti o atlantisti per garantire libertà e giustizia. La democrazia vive di partecipazione reale, di responsabilità politica, di limiti al potere.

Vučić rappresenta un volto dell’autoritarismo contemporaneo: nazionalista ma pragmatico, isolazionista ma globalizzato, autoritario ma con consenso popolare. I manifestanti rappresentano la richiesta di un futuro diverso, ma senza un progetto comune rischiano di restare una forza dispersa.

E l’Europa? Rimane alla finestra, incapace di scegliere. Vorrebbe una Serbia docile e integrata, ma non è pronta a confrontarsi con i veri nodi della sua politica balcanica.

La lezione è chiara: se i popoli non riprendono in mano il proprio destino, altri lo faranno per loro. E non saranno né più democratici né più giusti.

Belgrado oggi brucia, ma la fiamma che si è accesa illumina tutta l’Europa. E ci chiede: vogliamo davvero un futuro di libertà, o ci accontentiamo di una stabilità apparente costruita sul compromesso?

Devi fare login per commentare

Accedi