Geopolitica

Ucraina: il vero conflitto è dentro, non fuori

L’intervento di Ursula von der Leyen al Parlamento europeo – secondo cui “quando si avvicina la pace, Mosca colpisce con più violenza” – rappresenta un esempio perfetto di diplomazia narrativa europea: lineare, morale, emotiva. Ma politicamente e strategicamente semplificata. Ciò che viene presentato come comportamento peculiarmente russo è in realtà un principio basilare di ogni dottrina militare: prima della tregua, la guerra accelera.

È la “corsa finale”, in cui il vincitore potenziale consolidando il campo di battaglia punta a negoziare da una posizione di massimo vantaggio. Negarlo significa negare cento anni di storia e la dottrina militare consolidata

Il punto non è criticare la Sigonra Von der Leyen per l’affermazione , ma osservare come l’istituzione europea scelga di usare un linguaggio politico che non descrive la realtà: la interpreta in senso funzionale, semplificante, binario. Affermazioni che dimostrano anche la mancanza a livello delle massime istituzioni politiche europeo di nessun vero consigliere miltiare .

La narrazione ufficiale dell’Unione Europea vuole un’Ucraina unitaria, compatta, identitariamente uniforme e saldamente occidentale. Questo schema non corrisponde ai fatti.

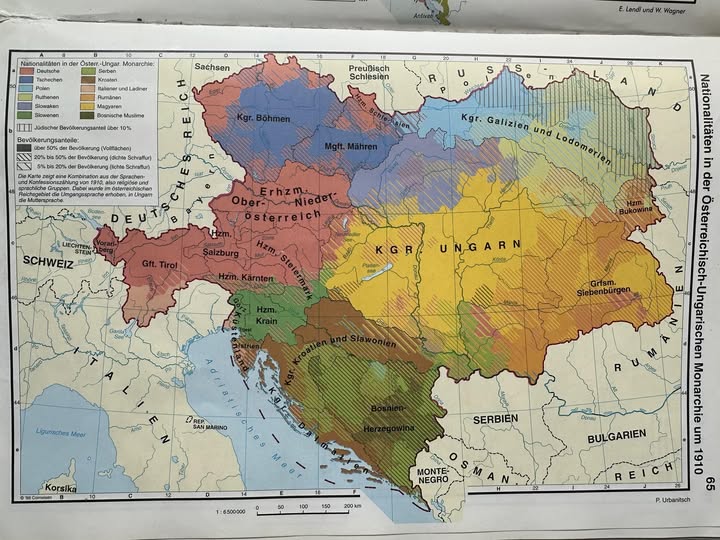

L’Ucraina non è un blocco monolitico ma un campo eterogeneo di identità, minoranze, memorie storiche e affiliazioni culturali transfrontaliere. L’Ovest guarda a Varsavia; il Sud-Est a Mosca; la Transcarpazia a Budapest; l’ex-Bessarabia a Bucarest. Kiev li vuole ricondotti a una sola identità nazionale. Ma la geopolitica reale non è fatta di proclami, è fatta di appartenenze.

Il primo fronte interno è la Transcarpazia, regione di cerniera tra mondo slavo e magiaro. Qui vive una minoranza ungherese storicamente radicata, legata linguisticamente e culturalmente a Budapest. L’Ucraina post-Maidan ha adottato politiche linguistiche e culturali fortemente centralizzatrici, pensate per consolidare la “ucrainità” come identità politica dominante. Ma così facendo ha irrigidito le frange periferiche.

Budapest osserva, denuncia le restrizioni sull’uso della lingua ungherese nelle scuole, protesta a Bruxelles, ma evita la provocazione diretta: non chiede secessioni, non fomenta milizie, non innesca referendum. Si limita a proteggere simbolicamente “i suoi” oltre confine. È realpolitik di bassa intensità. Ma la doppia cittadinanza – ucraina e ungherese – crea una doppia appartenenza. E la doppia appartenenza crea un doppio orizzonte politico.

Più a nord, la Galizia – storicamente austro-polacca – è sempre meno periferia e sempre più hinterland polacco. Varsavia ha investito in infrastrutture, università, cooperazione municipale, integrazione economica. È una penetrazione silenziosa, ben diversa dall’annessionismo ottocentesco. La Polonia non parla di confini: parla di sviluppo. Non reclama territori: offre opportunità, ma nei fatti si tratta di una annessione dolce.

In un’Ucraina affaticata dal conflitto, questa mano tesa è seducente. Kiev accetta volentieri aiuti e investimenti: ha bisogno di respirare. Ma l’assorbimento economico è una forma di influenza. I confini giuridici non cambiano, ma quelli culturali e sociali sì. Oggi Leopoli guarda a Kiev per obbligo istituzionale; a Varsavia per attrazione strategica.

Sul fronte sud-occidentale, la Romania gioca una partita ancora diversa: meno espansiva, più identitaria. Bucarest non manifesta mire territoriali sull’Ucraina, anche se ne avrebbe da fare. Ma guarda alla Moldova come a una regione sorella: stessa lingua, stessa storia frammentata, stessa memoria condivisa. Gran parte della classe politica moldava possiede già passaporto romeno; un’eventuale adesione della Moldova all’UE significherebbe una riunificazione di fatto, dolce, graduale, consensuale. Non servono eserciti, serve solo il via libera dell’enterta della Moldova nella UE.

In questo scenario policentrico, Kiev è costretta a scegliere: vuole essere uno Stato-nazione centralizzato o uno spazio politico plurale?

Finora la risposta implicita è stata la prima. La logica bellica ha rafforzato la retorica della “unità nazionale”, ma questa unità è in parte costruita più contro un nemico esterno che per adesione interna. Terminato il conflitto, questa costruzione identitaria potrà reggere? O si sfalderà davanti alla domanda più destabilizzante di tutte: chi siamo veramente?

La stabilità dell’Ucraina non dipende solo dal rapporto con Mosca; dipende dal rapporto con sé stessa. Dipende dal riconoscimento delle minoranze di confine. Dalla capacità di offrire rappresentanza alla periferia culturale. Dalla possibilità di un’autonomia modulata, negoziata, intelligente.

Se Kiev proseguirà sulla via del centralismo identitario, rischia un’erosione lenta delle sue parti esterne, non necessariamente con secessioni violente, ma con allontanamenti progressivi: identitari, economici, linguistici, commerciali.

L’Europa – nelle sue élite ufficiali – continua a pensare il continente secondo la mentalità delle nazioni occidentali dove cittadinanza e nazionalità coincidono al 90% : Stati centrali sovrani, confini fermi, identità unitarie. È un retaggio della formazione degli Stati nazioni diversa tra Europa occidentale ed Europa orientale che influenza pensiero giuridico di Bruxelles.

Ma sul terreno, e soprattuto negli Stati nati dopo la disgregazione degli Imperi Centrali (che per la verità erano tutto fuorchè centrali), le identità sono liquide, mobili, interconnesse i concetti di cittadinanza e nazionalità non sempre coincidono e non rispettano i confini nati dopo la Grande Guerra. E se l’UE continua a usare un linguaggio ideologico, rischia di non vedere la realtà fino al giorno in cui esploderà.

Il paradosso è questo: Bruxelles parla di pace ma non parla di riconciliazione interna. Parla di aggressione esterna ma non parla di pluralità interna. Parla di confini violati ma non di identità sommerse.

E così, mentre Von der Leyen riduce la logica militare a un atto di aggressività russa, il problema reale – quello che potrà dividere l’Ucraina dopo la guerra – non viene affrontato. Perché non è comodo, non è semplice, non entra in un tweet geopolitico. Soprattuto non rientra nel modo di pensare delle nazioni dell’Europa occidentale.

Il rischio vero non è che la Russia vinca la guerra, né che la NATO perda la faccia. Il rischio vero è che finisca la guerra e inizi la frattura interna. Che i confini rimangano, ma le lealtà scivolino altrove. Che l’Ucraina, salvata dall’esterno, cada dall’interno. In silenzio. Come molte volte è accaduto nella storia dell’Europa orientale.

Andiamo con ordine: innanzitutto “quando si avvicina la pace, Mosca colpisce con più violenza”, è una asserzione vera, a maggior ragione se è prassi consolidata. E’ incomprendibile come lei deduca da tale frase le critiche che muove alla EU, senza contare che la popolazione è in maggioranza ignorante e pigra nell’informarsi e quindi è indispensabile comunicare in modo semplice, puntando al sodo.

Oltre a ciò, si deve aggiungere la costante disinformazione russa sui social, che sono l’unica fonte di informazione della popolazione su menzionata, e che richiede uno sforzo comunicativo ulteriore in termini di costanza e semplicità da parte della EU.

Detto ciò, se lei è preoccupato dalla frattura interna all’Ucraina, più che alla sua sorte attuale in qualità di vittima russa, allora abbiamo un problema, Houston.

Va fatto un passo alla volta e il primo da muovere è sopravvivere, in tutti i sensi. Va da sé che molte cose dipenderanno dall’esito dell’invasione. Infine, è mia OPINIONE personale che la EU sia l’unica salvezza per tutti, e che sia proprio lei ad essere fratturata, da Putin e dai di lui prezzolati come Salvini, Orban e co. e dai conservatori/nazionalisti/populisti che ogni paese ha la sfortuna di avere, e che parlano in modo semplice alla pancia delle persone per aizzarle contro la EU, per smettere di aiutare l’ucraina e tante altre belle cose come l’identità nazionale, religiosa ed altre amenità.

Sintesi: occorre una strategia comunicativa potente per bombardare i social di contenuti pro EU, pro VALORI EU, pro Ucraina, cioè cose serissime che ci servono per diventare una sola cosa, della quale l’ucraina deve far parte, sia per salvarsi fisicamente, sia per non fratturarsi

1) Putin, per vincere la guerra, spara sulle case. Come per tutti i babbei filorussi, la sua spietatezza è proporzionale alla sua vigliaccheria.

2) Anche gli USA impiegarono secoli per diventare un Paese unito, ed ora si stanno disunendo.

3) Anche l’Italia, dopo 164 anni, è il Paese europeo più disunito tra Nord e Sud in termini di tasso di attività o di reddito procapite.

4) Scrivere un articolo siffatto in questo momento fa rischiare di passare per filorusso. Con quel che segue.