Scienze

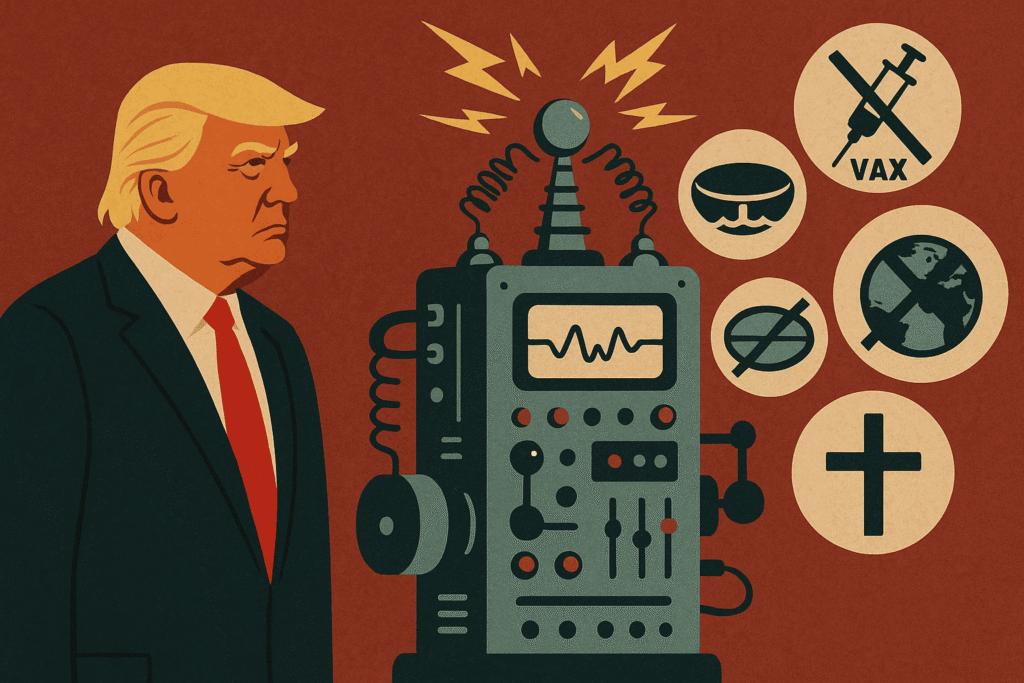

La macchina di Majorana e il nuovo oscurantismo tecnologico

La leggenda della “macchina di Majorana”, mai provata eppure rilanciata in Parlamento, racconta molto più della sua falsità: mostra come il sospetto verso la scienza sia diventato cultura politica, e come il populismo alimenti la fede nel complotto contro il sapere.

Nel 1938, Ettore Majorana, uno dei più brillanti fisici teorici del Novecento, scomparve misteriosamente. Da quel momento, la sua figura è diventata un terreno fertile per miti, romanzi e teorie complottiste. Tra queste, la più affascinante e persistente è quella della cosiddetta macchina di Majorana, un presunto dispositivo capace di annichilire la materia, generare energia infinita e trasformare gli elementi chimici. Negli anni Settanta, Rolando Pelizza, imprenditore bresciano, affermò di aver incontrato Majorana, decenni dopo la sua scomparsa, in un convento sotto falso nome, e di aver collaborato con lui alla costruzione di una macchina rivoluzionaria. Questa storia, che ha vissuto alti e bassi di popolarità, è riemersa nel tempo, trovando persino spazio nelle aule del Parlamento italiano.

La verità è che non esistono prove scientifiche a sostegno delle affermazioni di Pelizza. Non ci sono brevetti, dati sperimentali, pubblicazioni peer-reviewed o verifiche indipendenti. Né gli archivi accademici né i registri dei brevetti italiani o europei mostrano tracce tecniche del dispositivo. A parlarne sono solo siti complottisti o giornali generalisti attratti dal mistero. La comunità scientifica ha da tempo chiarito la sua posizione: la “macchina di Majorana” non ha alcuna base verificabile. Il CICAP, una delle organizzazioni più attente alla disinformazione scientifica, ne ha smontato ogni presupposto logico e tecnico. Eppure, la leggenda continua a prosperare. Come mai? Perché, a distanza di decenni, una parte dell’opinione pubblica è ancora attratta da una macchina impossibile, capace di risolvere i problemi energetici dell’umanità con un semplice gesto del genio occulto?

Ogni epoca ha i suoi miti legati alla conoscenza proibita: pensiamo ad Atlantide, all’elisir di lunga vita, alla fusione a freddo, alla pietra filosofale. La macchina di Majorana si inserisce in questa lunga tradizione dell’impossibile, dove il genio solitario diventa vittima di un sistema corrotto, capace di celare la verità per proteggere i propri interessi. Nella narrazione di Pelizza, Majorana è rappresentato come lo scienziato redento: deluso dalla brutalità della modernità, decide di scomparire per dedicarsi a un’energia pura, spirituale, che potrebbe portare salvezza. Questa immagine risuona profondamente nel nostro tempo, in cui la fiducia nella scienza coesiste con un crescente scetticismo verso le istituzioni e le élite. L’idea che la conoscenza ufficiale nasconda verità proibite è un tema ricorrente in molte sottoculture pseudoscientifiche di oggi: dal negazionismo climatico al movimento no vax, dal terrapiattismo all’omeopatia. Tutte queste correnti condividono una convinzione di fondo: vedere la scienza non come un metodo, ma come un potere, e credere che dietro la complessità delle sue regole si nasconda un inganno intenzionale. Il mito della macchina di Majorana si inserisce perfettamente in questo contesto. È l’allegoria di una scienza alternativa, non contaminata dal profitto né dai vincoli della verifica sperimentale. Un sapere puro e libero, che rifiuta il linguaggio della matematica e della revisione tra pari, preferendo quello della rivelazione personale.

L’antirazionalismo, oggi, non è più relegato ai margini del dibattito pubblico: ha trovato nuovi canali, legittimazioni politiche e persino rappresentanza nelle istituzioni. Negli ultimi vent’anni, la sfiducia nella scienza si è intrecciata con quella verso la democrazia rappresentativa. La pandemia di COVID-19 ha reso evidente questa connessione: la negazione dei vaccini, la diffidenza nei confronti dei dati epidemiologici, e la convinzione che le vere cure siano nascoste dai governi o dalle case farmaceutiche. La figura del professore o dello scienziato viene allora sostituita da quella del testimone o del rivelatore, che parla non in nome della ragione, ma della verità vissuta. Allo stesso modo, Rolando Pelizza si è presentato come testimone di una verità taciuta: la macchina esiste, ma il potere non vuole che funzioni, perché minerebbe il sistema economico e militare. È la stessa logica dei movimenti antiscientifici moderni: la convinzione che ogni conoscenza ufficiale sia manipolata da interessi occulti.

Il filo conduttore tra queste culture è il rifiuto della mediazione. La scienza moderna si basa su un sistema di mediazioni: esperimenti, verifiche, pubblicazioni e discussioni tra esperti. È un processo lento, collettivo e autocorrettivo. Tuttavia, per chi vive in un mondo di comunicazione istantanea, questa lentezza può risultare insopportabile. La macchina di Majorana offre una promessa opposta: una verità immediata, accessibile a pochi, e al di fuori del controllo dei tecnici. Proprio come il terrapiattista che osserva il mare e afferma lo vedo piatto, o l’omeopata che crede nella memoria dell’acqua, anche in questo caso la conoscenza non si basa su un metodo, ma su una convinzione personale. In questo contesto, la leggenda della macchina rappresenta un esempio perfetto di pensiero post-scientifico: un modo di pensare che utilizza la retorica della scienza (esperimenti, energia, onde, quanti) ma rifiuta la sua sostanza metodologica.

Negli ultimi anni, la politicizzazione dell’irrazionale ha preso piede in modo sorprendente. Il mito della macchina di Majorana, persino rispolverato in contesti parlamentari, mette in luce quanto sia sottile il confine tra scienza e pseudoscienza nel dibattito pubblico di oggi. Il meccanismo è sempre lo stesso: una narrazione affascinante, un eroe solitario, un potere nascosto che cela la verità, e un popolo che non deve sapere. Questa è la formula comunicativa che unisce il populismo politico e la pseudoscienza. Per i movimenti politici che costruiscono il loro consenso sulla sfiducia verso le élite, queste storie sono preziose: funzionano come metafore di ribellione. La macchina di Majorana non è solo una leggenda tecnologica, ma un racconto di emancipazione contro l’autorità. Nella politica contemporanea, la scienza è spesso vista come un bersaglio ideale. È complessa, lenta e difficile da riassumere in uno slogan. Non si adatta ai ritmi dei social media né alla logica binaria del vero o falso che domina il dibattito pubblico. Per questo motivo, negli ultimi anni, le destre populiste — ma non solo — hanno trovato un terreno fertile nell’antiscientismo. Il caso della macchina di Majorana, recentemente riemerso nel dibattito politico italiano, è emblematico. Invece di essere considerato una curiosità storica o una leggenda metropolitana, è stato discusso in contesti istituzionali, suscitando l’indignazione del mondo accademico e del CICAP. Una conferenza in Senato ha dato legittimità a una narrazione priva di fondamento, ma ricca di appeal simbolico: l’idea che il sistema nasconda la verità e che solo pochi uomini liberi abbiano il coraggio di rivelarla. È la stessa struttura narrativa che sostiene i movimenti no vax, i terrapiattisti o i sostenitori delle cure miracolose: la scienza come complotto, il dissenso come eroismo. Una grammatica del sospetto che non nasce dall’ignoranza, ma da una precisa esigenza politica: sostituire la fiducia nelle istituzioni con la fiducia nell’intuizione personale, nell’emozione, nella fede.

Oggi, l’antiscientismo non rifiuta il linguaggio della scienza; al contrario, lo copia. Le teorie pseudoscientifiche moderne si vestono di termini tecnici come energia quantica, vibrazioni e frequenze. Lo stesso vale per la macchina di Majorana: si parla di annichilimento della materia, trasmutazioni e campi ad altissima densità energetica. Queste parole possono sembrare scientifiche, ma in realtà non significano nulla, tranne per chi le pronuncia. Questa appropriazione del linguaggio tecnico crea un’illusione di legittimità e, allo stesso tempo, un senso di esclusività. Questa dinamica si amplifica sui social media, dove il fenomeno dell’eco-camera trasforma le convinzioni in verità personali indiscutibili. Nel caso di Majorana, la leggenda trova un terreno fertile: un genio realmente esistito, una scomparsa misteriosa, un’Italia in cerca di riscatto scientifico e orgoglio nazionale. Tutti questi elementi si intrecciano in un mito autoconfermante: se la macchina non viene trovata, è perché qualcuno l’ha nascosta.

C’è un aspetto più profondo in questa ossessione collettiva: la nostalgia per il miracolo. Nel nostro mondo ipertecnologico e disincantato, l’idea di una macchina capace di generare energia infinita e di ringiovanire la materia ha un sapore quasi messianico; la scienza che si trasforma in magia. Ma dietro questa fascinazione per il miracolo si cela qualcosa di più inquietante: la perdita di fiducia nel progresso.

Oggi, il legame tra antiscientismo e potere è sempre più chiaro. Negli Stati Uniti, Donald Trump ha guadagnato parte del suo supporto negando il cambiamento climatico e mettendo in discussione la competenza scientifica. In Brasile, Jair Bolsonaro aveva adottato una strategia simile durante la pandemia, affermando che i vaccini fossero solo un’invenzione delle multinazionali. In Italia, alcuni partiti hanno flirtato con teorie analoghe, esprimendo dubbi sui vaccini e attaccando i medici che servono il sistema. In questo scenario, la macchina di Majorana diventa una parabola perfetta: un’invenzione salvifica “bloccata” dai poteri forti, simbolo di ribellione contro la scienza ufficiale. Non importa se sia reale o meno: funge da potente metafora politica. Serve a dimostrare che l’élite scientifica mente, che il sapere accademico è corrotto, e che la verità appartiene solo al popolo. È la stessa logica che alimenta il populismo mediatico: mettere in discussione l’esperto per rafforzare il carisma del leader. Così, anche una leggenda come quella di Majorana diventa strumentale a un progetto di potere: il dominio del sospetto e il governo delle emozioni contro la competenza.

Internet, che avrebbe dovuto democratizzare la conoscenza, è diventato il principale veicolo dell’irrazionale. Le piattaforme digitali hanno reso ogni opinione immediatamente accessibile e potenzialmente virale, annullando la distinzione tra prova e narrazione. Nelle stesse bacheche dove si condividono articoli di Nature, si trovano teorie sul 5G, cure miracolose e, naturalmente, video che “dimostrano” l’esistenza della macchina di Majorana. L’algoritmo non fa distinzione tra verità e suggestione: premia solo ciò che suscita reazioni. E la scienza, che si basa su verifiche, non riesce facilmente a competere con la mitologia, che vive di meraviglia. Così, la rete diventa il terreno ideale per la diffusione del credo tecnologico: una fede che utilizza il linguaggio della scienza per negarla.

Di fronte a questo scenario, la risposta non può essere solo derisione. Il problema non è che la gente creda a storie come quella della macchina di Majorana, ma che senta il bisogno di crederci. Questo significa che è necessaria una nuova alfabetizzazione scientifica, ma non solo in senso tecnico. Non basta spiegare le formule: bisogna restituire alla scienza il suo carattere politico, civile e umano. Far capire che la scienza non è un dogma, ma un metodo collettivo per distinguere ciò che sappiamo da ciò che immaginiamo. Solo in questo modo possiamo rispondere al fascino del mito.

In fondo, Majorana stesso è vittima di questo fraintendimento. Il suo genio, la sua malinconia e la sua scomparsa improvvisa lo hanno reso il protagonista ideale di un racconto mistico: lo scienziato che scappa dal mondo per non rivelare la sua scoperta. Ma la verità storica è molto più semplice e tragica: Majorana era un uomo del suo tempo, un fisico che esplorava i confini della materia e del pensiero. Non un profeta, ma un ricercatore tormentato. Ridurre la sua figura a quella di un messia della scienza proibita significa tradire il suo lascito. Majorana credeva nel rigore, non nel mistero; nella matematica, non nella rivelazione. Attribuirgli una macchina miracolosa è un modo per oscurare il vero significato della sua ricerca: la tensione tra conoscenza e responsabilità, tra il potere della scienza e i suoi limiti etici.

Devi fare login per commentare

Accedi