Relazioni

La tigre in baracca

Nella baracca 725 di Roma, don Roberto Sardelli mostrò che la cultura può redimere più della carità: strumento di libertà e coscienza, capace di elevare gli ultimi e liberarli dal populismo. Solo chi sa leggere il mondo può davvero cambiarlo

di quel securo il fulmine

tenea dietro al baleno

…

Non amo granché Manzoni, trovo Il cinque Maggio una poesia capziosa. L’intuizione lirica di questi due versi è però eccellente. Totale concordanza di pensiero e azione, fulmineo risultato concreto enunciati icasticamente senza ridondanze.

A scuola, l’interpretazione era complicata da spiegazioni tradizionali e prive di guizzi, fatte da professori annoiati quanto me di dover proporre le stesse cose allo stesso modo. A me piace leggerlo mettendo una pausa tra quel e securo dando a quel il valore di pronome dimostrativo riferito a Napoleone mentre securo prende quello avverbiale di “sicuramente”.

Sia come sia, chi non ha sentito, dopo queste parole, decantare (costretto a farlo a sua volta) le incredibili doti decisioniste e organizzative dell’imperatore Bonaparte?

Da ragazzino però, per me, baleno e fulmine erano di Sandokan. Ma anche del Prof. Lidenbrock di Viaggio a centro della Terra. Nella maggior parte dei casi il baleno resta invisibile, è un’intuizione interiore; il fulmine invece si manifesta in un gesto che cambia tutto. Quando Sandokan, nello sceneggiato degli anni ’70, compie il rito dell’uccisione della tigre lo fa in una condizione ineluttabile (Marianna è a terra minacciata dall’animale) e prestabilita (la caccia) in cui sa benissimo cosa deve accadere. In quel decidere di ucciderla, affrontandola a viso aperto, addirittura lanciandosi contro di lei in un acrobatico balzo, c’è il suo affermarsi come indiscusso leader della caccia e il suo dichiarare amore imperituro alla donna. Che ci fosse il baleno dietro tutto questo è testimoniato dall’annuncio a Marianna prima dell’inizio della battuta di caccia: oggi ucciderò la tigre per voi etc. Anche in Viaggio al centro della Terra, al Prof. Lidenbrock balena l’idea che il manoscritto di Saknussem, in caratteri runici, sia degno della più grande attenzione e fulmineamente egli mette in atto metodi estremi per ottenerne la decifrazione e poi organizzare la spedizione.

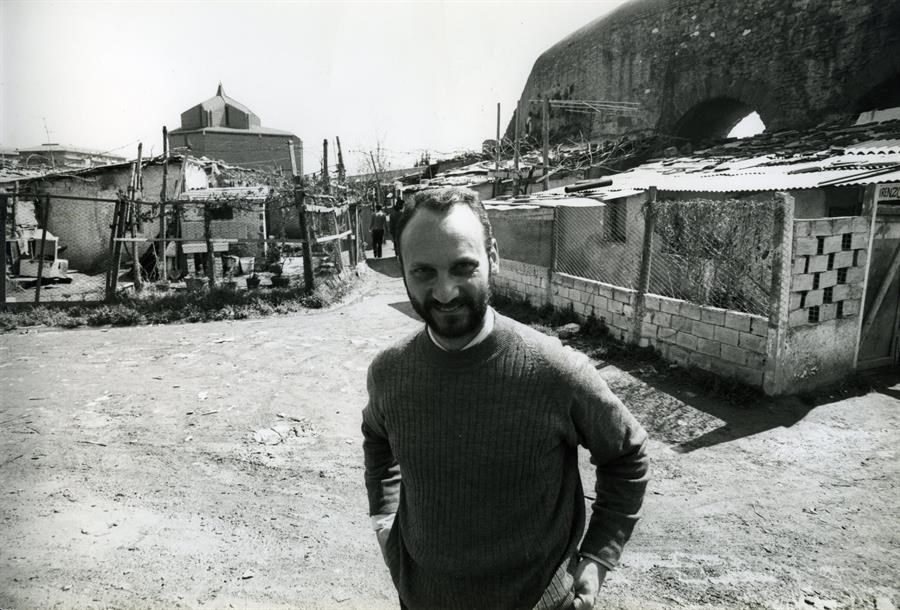

Quando don Roberto Sardelli, nel 1968, decise di lasciare la parrocchia dove era stato assegnato come viceparroco a Roma, San Policarpo, penso sia stato così: baleno e fulmine. È lui la mia Tigre della Malesia da adulto. Una tigre della marana, in realtà. Nel comprensorio della parrocchia c’erano i baraccati dell’Acquedotto Felice con la loro lunga schiera di capannucce fatte di materiali improbabili poste lungo i piloni e sotto gli archi. Le peggiori baracche di Roma. Luoghi pieni di fumo, circondati dai pozzi neri tra una marea di rifiuti. Le baracche erano numerate in ordine: chi pagava di più (sì, pagava) si sistemava sotto l’arco più grande, i più poveri si ammucchiavano sotto gli archi più piccoli. La sera prostituzione e una lampadina, talvolta alimentata abusivamente. Non era l’espansione spontanea e illegale delle borgate ricovero, nate al tempo delle demolizioni fasciste o dei bombardamenti. Magari anche, ma per lo più erano rifugi di fortuna per gli immigrati dalle regioni più povere d’Italia che cercavano occupazione e dignità.

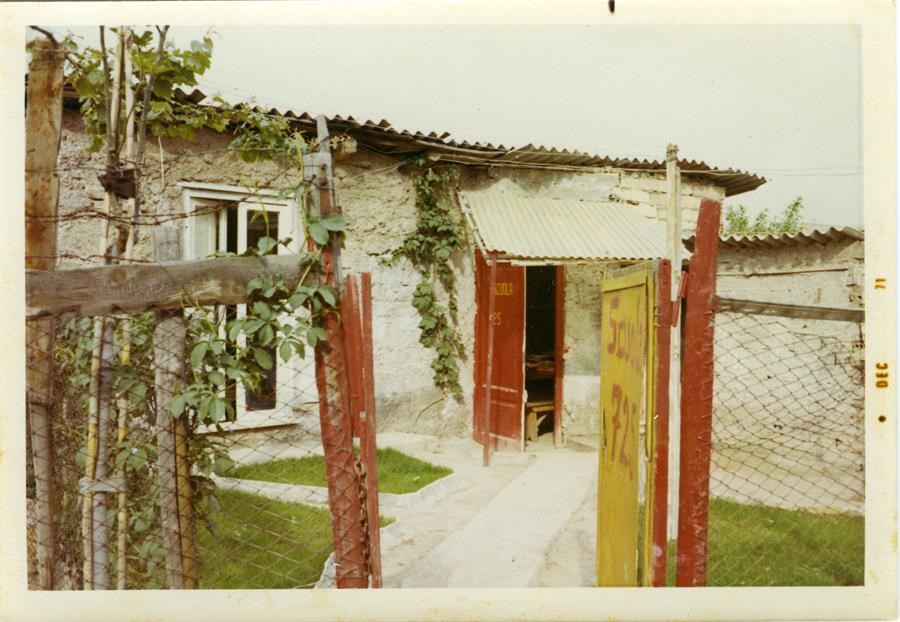

Don Roberto ha visto. Gli è balenata l’idea che fosse intollerabile. Ha messo i suoi vestiti in un sacco, ha lasciato la parrocchia ed è andato ad abitare in baracca. Pensiero e azione. C’è infatti un solo modo per fare le cose: farle. Non solo si è trasferito: ha comprato la baracca 725, da una prostituta, e l’ha trasformata in scuola per i giovani baraccati. Aveva capito che l’unico riscatto possibile per quelle persone era il miglioramento del loro livello culturale, la presa di coscienza dei propri diritti e dei propri doveri, della propria dignità e del diritto alla casa. Non mise in piedi un semplice doposcuola: tutti i pomeriggi e la domenica i ragazzini non potevano più bighellonare abbandonati; andavano alla 725. Qui leggevano i quotidiani, commentavano le notizie politiche, apprendevano le biografie di personaggi che avevano fatto della lotta per la conquista dei diritti il loro scopo primario, come Ghandi o Malcom X.

Questo è uno stralcio di quanto don Roberto Sardelli scrisse un giorno a Aldo Tozzetti, presidente del Sunia, il fondamentale sindacato in lotta per il diritto alla casa:

“La scuola era laica nel senso che la presenza e la guida del prete non avevano alcuna diretta incidenza sulla fede dei ragazzi.

La scuola è scuola e non può essere strumentalizzata a fini religiosi, altrimenti diventa un seminario.

Lo scopo era quello di aumentare il patrimonio conoscitivo dei ragazzi. Qui si consumò quella parte del ’68 che la cultura radical-borghese e il perbenismo ecclesiastico non amano leggere.

Le letture collettive che nella scuola si facevano ogni sera come il rito della preghiera, ne danno anche uno spaccato: Autobiografia di Ghandi, Autobiografia di Malcom X, Dottore in Cina e decine di altri libri che ciascun ragazzo era tenuto a portare avanti personalmente.”

Prima ancora di tutto, però, don Roberto abbandonò ogni tipo di copertura clericale, ogni privilegio, e iniziò a testimoniare una condivisione della loro esistenza, delle loro incertezze, delle loro speranze, delle loro lotte per costruire l’exit di cui tutti insieme dovevano essere gli artefici.

Nel settembre del 1969 la scuola 725 produsse un documento fondamentale: la lettera al Sindaco.

“Noi mandiamo questa lettera al Sindaco perché è il capo della città. Egli ha il diritto e il dovere di sapere che migliaia di suoi cittadini vivono nei ghetti. Per scriverla ci abbiamo impiegato dieci mesi. Ogni sera a pensierino si aggiungeva pensierino. Nella lettera abbiamo voluto dire una sola idea: la politica deve essere fatta dal popolo.”

Contemporaneamente, don Roberto firmò la lettera dei tredici con un gruppo di altri sacerdoti, per denunciare le storture e le mancanze dell’amministrazione cittadina. Fu per via di quei documenti – e dello scalpore che suscitarono – che la Chiesa, dopo anni di indifferenza sul problema e nonostante l’inaccettabile atteggiamento anticonfessionale di Sardelli, convocò attraverso il cardinal Ugo Poletti il congresso I Mali di Roma, nel 1974, che ebbe una ripercussione notevole anche tra i partiti e provocò spaccature nella DC. La 725 era difesa da molte forze di sinistra, dai cattolici di sinistra, dal Sunia e da alcuni intellettuali. Tra questi, certo, anche Pasolini. Tutti ne riconosciamo la grande sensibilità letteraria mostrata per il tema delle borgate. Alcune testimonianze lo descrivono non solo in spasmodica ansia di approfondire un fenomeno da trasformare in romanzo (come quando seguiva i fratelli Citti col taccuino in mano) ma anche come un uomo cordiale che passava ore a parlare con tutti spiegando quanto fosse importante l’elevazione del proprio livello culturale. Pasolini ha fatto molto per raccontare, analizzare quel mondo di cui forse non avremmo mai avuto coscienza collettiva se non ci fosse stato lui ma il tentativo di superarlo – e di fornire strumenti per farlo – è merito di persone come don Roberto Sardelli.

Lui stesso disse di Pasolini: “Anche lui, io me lo ricordo in borgata, era prigioniero di uno schema. Sull’omologazione ha scritto bellissimi articoli ma il problema che affrontavo io era come smontare il processo di omologazione, non solo come analizzarlo”.

Gli stessi allievi della scuola 725 così parlavano degli intellettuali e dei giovani di sinistra che li andavano a trovare in borgata: venivano soltanto per aiutarci a fare i compiti, venivano vestiti alla moda. Cercavano di influenzarci. Credevano di essere rivoluzionari. Parlavano la lingua dei ricchi e non la nostra. Poi si sono stancati e ci hanno lasciato.

Da una parte l’occhio esistenzialista, artistico, filosofico, sociologico; dall’altra lo sguardo derivante da una scelta radicale dell’esistenza. Non è con lo spontaneismo, col “sanvincenzismo” in camicetta rossa che si può combattere e vincere una battaglia come quella per la casa bensì mobilitando tutte le forze sinceramente e volenterosamente sensibili al lamentevole problema dei baraccati urlava don Roberto. Andando al senso profondo delle scelte, spiegava: l’incontro con il povero, nell’ambito della proposta evangelica, non lascia inalterate le situazioni personali e strutturali, ma la sua alta carica etica manifesta un mutamento reale che non consente di esaurire tutto nella pratica della beneficenza, ma interroga il palazzo e le sue strutture piramidali e oppressive. Questo è il nodo: interrogarsi, agire, modificare la società.

Qui, per lui, nascevano difficoltà con le gerarchie ecclesiastiche che mi invitavano a occuparmi dei baraccati e lasciare ad altri, ai vescovi, il problema della Chiesa. Potremmo riassumere tutto nella sua frase: io non mi consideravo in missione, bensì testimone di una scelta.

Il 12 giugno del 1973 l’assessore all’edilizia economica e popolare Paolo Cabras si recò all’Acquedotto Felice per leggere la lista dei primi dieci assegnati alle case popolari di Ostia Nuova. Don Roberto Sardelli dichiarò nello stesso comizio: Sia ben chiaro che la casa è un diritto per tutti: non viene qui a portarcela Cabras come un regalo; diciamo solo che abbiamo trovato gente che ci ha aiutato nella nostra lotta In un’intervista, uno degli ex baraccati, appena trasferito, disse tra l’altro: Qui ci volevamo bene tutti, eravamo uniti e poi c’era don Roberto. Ci mancherà, è un santo. Un prete che si veste come noi e che lavora e vive coi poveracci, come Gesù. Don Roberto non aveva dedicato qualche ora agli ultimi, era diventato ultimo insieme a loro. Non solo li ha cambiati ma ha fatto di loro lo specchio dentro cui le istituzioni potevano guardarsi solo dopo essersi interrogate su cosa significassero davvero dignità e riscatto dalla disperazione. Terminata la battaglia per la casa e i baraccati, la tigre non è tornata in parrocchia ma si è spesa per gli ultimi e gli emarginati della società moderna.

Recentemente aveva detto: spesso il migrante viene a trovarsi in una situazione caratterizzata dall’estremo disagio fatto di carenze varie, di difficoltà a esprimersi, di assenza di strumenti culturali per potersi fare ascoltare nei suoi diritti.

Seneca aveva scritto a Lucilio (Epistulae Morales ad Lucilium, 95, 52-53): Siamo membra di un grande corpo. La natura ci ha resi parenti, avendoci generati dalle stesse cose e per gli stessi fini; ci ha instillato amore reciproco e ci ha resi socievoli. Essa ci ha comandato di agire rettamente e di porgere la mano a chi è in pericolo.

Aiutare chi soffre non è scelta facoltativa, ma comandamento della natura. Lo aveva scritto, poco prima, San Paolo ai Corinzi (Prima Lettera ai Corinzi 12, 12 e 26-27) Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. … Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra.

Da prospettive molto diverse, la riflessione è identica: superare la sofferenza dell’umanità è parteciparla. Tutti.

Ora, probabilmente è necessario, e non procrastinabile, rendersi conto che la cultura diventa uno strumento potente di cambiamento solo se si libera dalla sua veste elitaria: non può ridursi a scambio ossequioso tra aspiranti primedonne. La partecipazione non deve consistere nell’adesione a una matrice già scritta o al decalogo del “brav’uomo sensibile”, ma nella capacità di penetrare con lucidità la complessità umana, per smontarne i meccanismi di disperazione, egoismo e ansia di liberazione. La cultura è strumento di salvezza; deve incarnarsi nelle sofferenze quotidiane e riscattarle. Deve offrire chiavi critiche e strumenti di comprensione della realtà soprattutto a chi, da quella realtà, è schiacciato. La cultura deve darsi tra la gente. Deve farsi capire, non escludere. Lo studio e l’approfondimento sono strumenti di vedetta e avanguardia, ma restano inutili se non si torna indietro a camminare con tutti, al passo del più lento.

Devi fare login per commentare

Accedi