Letteratura

Quando muore un poeta

Addio a Rilke, è il titolo di questo libricino pubblicato da Ibis, in cui Zweig omaggia con profonda stima e sincero entusiasmo la scrittura e la persona dell’amico praghese

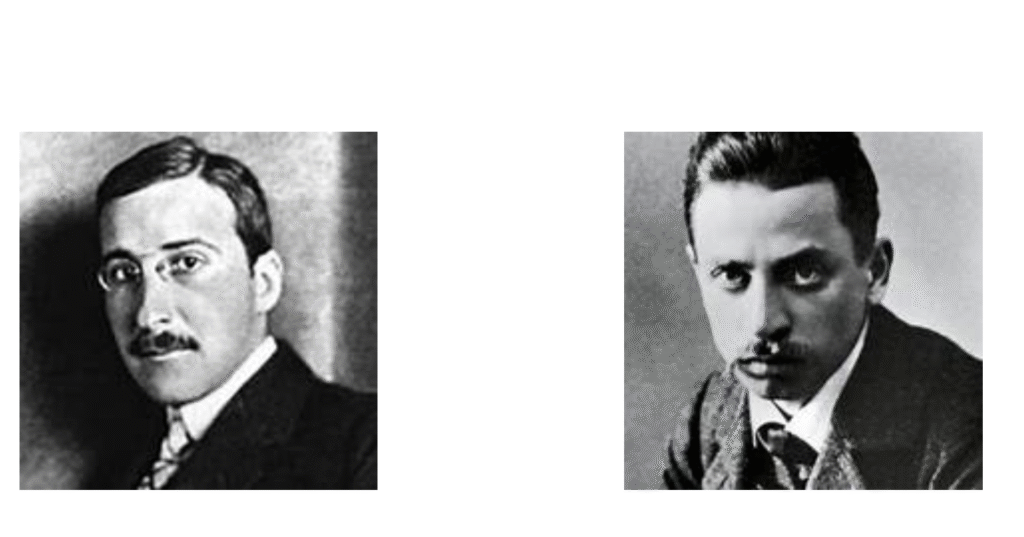

Un poeta e un narratore, tra i massimi letterati novecenteschi in lingua tedesca: Stefan Zweig (Vienna, 1881-Petropolis,1942) e Rainer Maria Rilke (Praga,1875-Montreaux,1926)). Si erano conosciuti ed erano diventati amici, ammirandosi vicendevolmente, e alla morte del poeta il narratore (romanziere e saggista) gli dedicò un commovente discorso celebrativo. Addio a Rilke, è il titolo di questo libricino pubblicato da Ibis, in cui Zweig omaggia con profonda stima e sincero entusiasmo la scrittura e la persona dell’amico praghese in un’orazione funebre tenuta il 20 febbraio 1927 allo Staatstheater di Monaco. Ne ripercorre la vita, dall’infanzia in cui, appena appresa la scrittura, giocava con le rime, e poi lungo l’adolescenza e prima giovinezza, già votate alla composizione, con impegno responsabile e perfezionista. Zweig cita tutti i suoi volumi, via via più complessi e meditati, dal Libro d’ore (“forse la più pura elevazione religiosa che un poeta dei nostri giorni abbia sperimentato”) alla luce “asciutta e trasparente” delle Nuove poesie, con la loro “tagliente durezza, vittoria di una oggettività consapevole sulla pura intuizione, trionfo definitivo di una lingua divenuta completamente scultorea”. Per arrivare ai Sonetti a Orfeo e alle Elegie duinesi, “ascesa verso la solitudine che lui stesso aveva scelto”, per “rappresentare il quasi irrapresentabile”.

Una missione, quella che Rilke incarnava nel suo dialogo con l’infinito, al di là delle cose e del più facile sentimentalismo, difendendo il significato ultimo e profondo della scrittura in versi, come rivelò in un brano famoso tratto dal suo unico romanzo, I Quaderni di Malte Laurids Brigge: “Perché i versi non sono, come crede la gente, sentimenti (che si acquistano precocemente), sono esperienze. Per scrivere un verso bisogna vedere molte città, uomini e cose, bisogna conoscere gli animali, bisogna capire il volo degli uccelli e comprendere il gesto con cui i piccoli fiori si schiudono al mattino. Bisogna saper ripensare a sentieri in regioni sconosciute, a incontri inaspettati e congedi previsti da tempo, a giorni dell’infanzia ancora indecifrati, ai genitori che eravamo costretti a ferire quando ci porgevano una gioia e non la comprendevamo (era una gioia per qualcun altro), a malattie infantili che cominciavano in modo così strano con tante profonde e gravi trasformazioni, a giorni in camere silenziose, raccolte, e a mattine sul mare, al mare soprattutto, ai mari, a notti di viaggio che passavano alte rumoreggianti e volavano assieme alle stelle, e non basta ancora poter pensare a tutto questo. Bisogna avere ricordi di molte notti d’amore, nessuna uguale all’altra, di grida di partorienti e di lievi, bianche puerpere addormentate che si richiudono. Ma anche accanto ai moribondi bisogna esser stati, bisogna essere rimasti vicino ai morti nella stanza con la finestra aperta e i rumori a folate. E ancora avere ricordi non basta. Bisogna saperli dimenticare, quando sono troppi, e avere la grande pazienza d’attendere che ritornino. Perché i ricordi in sé ancora non sono. Solo quando divengono in noi sangue, sguardo e gesto, anonimi e non più distinguibili da noi stessi, solo allora può darsi che in una rarissima ora si levi dal loro centro e sgorghi la prima parola di un verso”.

Poesia come esperienza totale, quindi, rivelatrice e trasformativa, che lo segnò anche fisicamente, portandolo a una morte precoce, a una lenta consunzione mai raccontata ad altri. Zweig non lesina i dettagli anche sull’esistenza materiale dell’amico, sui suoi viaggi solitari da “eterno senzapatria, pellegrino di tutte le strade”, in Russia, Spagna, Italia, Francia, Egitto, Africa, per assorbire atmosfere che diventassero silenziosamente voce e musica poetica. Il suo apprendistato da assistente allo scultore Rodin, da cui apprese la resistenza e l’impassibilità che la materia oppone alla volontà addomesticatrice di chi scrive. Il generoso dedicarsi a corrispondenze epistolari mai superficiali, con giovani aspiranti poeti e le molte ammiratrici. La fragilità fisica di “quest’uomo mite, appartato, silenzioso”, che dall’esterno “appariva delicato, lamentoso e debole”, e invece interiormente era fatto di quarzo, capace di sfinirsi sulle pagine pur di raggiungere l’esito desiderato.

Rilke fu poeta vero, nelle parole contemplanti e meravigliate di Stefan Zweig. Poeta: “parola antichissima e sacra, densa e importante e raffinata, adatta a lui … puro nel volto e nel respiro … che come sempre le cose divine, appare di rado nel tempo… Davanti a un evento così alto, così raro, anche il lutto si trasforma in umiltà e il lamento si scioglie in gratitudine”.

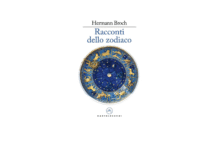

STEFAN ZWEIG, ADDIO A RILKE – IBIS, COMO 2023, pagine 69

Devi fare login per commentare

Accedi