Appena uscita, per i tipi della Fondazione Lorenzo Valla, una nuova edizione critica dell’Elettra di Euripide, tragedia che, rispetto alle Coefore di Eschilo e all’Elettra di Sofocle, è stata spesso giudicata come inadeguata rappresentazione di un mito che affronta il dilemma della giustizia, se sia giusto cioè vendicare un omicidio con un altro omicidio, e per di più una tragedia mal costruita drammaturgicamente, e infine come un testo che inutilmente degrada la nobiltà dell’assunto, lo imborghesisce, lo declina cioè a vicenda di gente comune. I migliori filologi e studiosi della poesia greca, storici e letterati, si sono trovati, tra Sette e Ottocento, d’accordo nel giudicarla un’opera non riuscita. Ma non a caso già Goethe protestava contro questa svalutazione. La giudicava frutto di un’incomprensione, di una fedeltà a stereotipi classici che non corrispondono alla realtà variegata e complessa del teatro greco. Scrive: “Mi sembra davvero singolare che l’aristocrazia dei filologi non riesca a cogliere i suoi meriti e, ripetendo una vecchia musica, lo ritenga inferiore ai predecessori trovando giustificazioni in quel buffone di Aristofane | … | Ma c’è, da quel giorno, una nazione che abbia generato un drammaturgo degno di porgergli le pantofole?” Goethe qui dimentica che uno, di drammaturgo, almeno, c’è, ed è il suo amatissimo Shakespeare. Ma per vis polemica finge di ignorarlo. Tuttavia Goethe ha ragione. Non a caso modella proprio su una tragedia di Euripide la sua Ifigenia in Tauride. Ma lo sapeva, prima di Goethe, anche Racine, che anche lui prende più volte a modello Euripide. E senza Euripide Goethe non avrebbe mai scritto il terzo atto del secondo Faust e tutta la sublime scena dell’incontro tra Faust ed Elena. Ma venendo a noi, l’ottusità di chi riscontrava difettosa la drammaturgia di Euripide – non a caso filologi e scrittori eredi del neoclassicismo, vale a dire di un’idea fossile della grecità, come immaginare di purissimo candido marmo templi che erano in realtà colorati – nasce dall’idea che esiste un modello del sublime e che chi non vi si adegua è difettoso, la stessa idea che nel Settecento faceva giudicare imperfette le tragedie e le commedie di Shakespeare perché non si adeguano al modello aristotelico. Modello tra l’altro inesistente, dato che Aristotele non ha mai fissato modelli, ma solo indicato comportamenti, e anche lui, certo, è vero, trovava difettose alcune tragedie di Euripide, ma non perché non si adeguassero a un modello, bensì perché drammaturgicamente incoerenti; si sbagliava anche Aristotele, ma il suo erroneo giudizio si basava sia sulla lettura dei testi sia sul principio che un carattere non debba mutare durante il corso dell’azione, e invece Euripide porta sulla scena eroi dubbiosi, incerti, che mutano spesso le proprie decisioni, si pensi solo all’Agamennone dell’Ifigenia in Aulide, e nella stessa tragedia l’improvviso mutamento di Ifigenia rispetto al sacrificio, prima rifiutato con orrore e poi accettato con entusiasmo, ma in ogni caso Aristotele non si basa mai su idee preconcette e, anzi, di ogni affermazione fornisce sempre l’argomentazione. E quando può la dimostrazione. È poi, però. lo stesso Aristotele a definire Euripide “il più tragico dei tragici”. Ma che cos’è che stupiva i lettori del classicismo europeo? Proprio ciò che invece piaceva a Goethe e che avvince il lettore e lo spettatore moderno: l’imprevedibilità dell’azione drammaturgica, l’insicurezza dell’eroe – Oreste, sia nell’Elettra, sia nell’Ifigenia tra i Tauri, sia nell’Oreste sembra già quasi una prefigurazione di Amleto: incerto, insicuro, sulla via e sul modo di vendicare l’assassinio del padre, e una volta deciso di compiere il matricidio, dubita che sia però giusto compierlo, chiede, indeciso, sostegno alla sorella:

“E adesso che facciamo? Nostra madre, davvero vogliamo ucciderla?” (traduzione di Avezzù)

(τί δῆτα δρῶμεν; μητέρ᾽ ἦ φονεύσομεν; alla lettera: che facciamo dunque? uccideremo davvero mamma?).

Anche Sofocle instilla dubbi sugli oracoli, ma il dubbio viene se mai sull’interpretazione dell’oracolo, più che sull’ordine del dio. Euripide dubita invece che l’oracolo sia dettato da una volontà divina. In ogni caso il divino è incomprensibile. O addirittura si sbaglia. Lo afferma anche il gemello mortale dei Dioscuri, Castore, colui che parla alla fine della tragedia.

(Ma Febo, Febo – Però è il mio signore,

devo tacere: è saggio, ma non ti ha dato un saggio responso).

Più avanti Castore chiama Apollo Λοξίας, Lossía, l’Ambiguo. E in questa ambiguità annegano gli uomini. Agamennone “ha avuto giustizia, aggiunge Castore: ma non è giusto ciò che hai compiuto”.

Tutto ciò lo dice il mortale Castore al mortale Oreste. E anche qui c’è un messaggio. Elena, Clitennestra, Castore e Polluce sono fratelli. Ma figli di Tindaro, un mortale, Cliennestra e Castore, di Zeus, un dio, Polluce ed Elena. Ai figli della mortale Clitennestra, Elettra e Oreste, parla il mortale Castore, divinizzato come sarà poi divinizzata anche Elena. Ma l’intrico di umano e di divino non fa bene alla stirpe. Come dirà il coro, alla fine delle Baccanti, “molte sono l forme del divino”. Le stesse parole che chiudono l’Alcesti. Ma l’ombra che è restituita ad Admeto è davvero forma di Alcesti o quale altra figura che ne usurpa il nome? Noi stessi siamo figure inafferrabili di noi durante il percorso della nostra vita. Eracle, nella tragedia omonima, è una figura all’inizio dell’azione, ma dopo che sulla scena passa la figura di Lyssa, la Pazzia, Eracle assume un’altra figura e uccide i figli insieme alla moglie Megara. Il tutto per istigazione di Era, a niente valgono le proteste di Iris che si tratta di un’azione ingiusta.

(Chiamo il sole a testimonio farò ciò che non voglio fare, trad. mia)

Gli dei agiscono inspiegabilmente. Euripide non ha le certezze di Eschilo, né il distacco di Sofocle. E gli uomini sono abbandonati alle loro follie, di cui non sono la causa. Anche Elettra, del resto, sicura fino alla fine di odiare la madre, di volerne la morte, dopo il matricidio crolla, la consapevolezza giunge dopo l’atto, mai prima, prima se mai, come in Oreste, sorge il dubbio se sia o no giusto: ma una volta compiuto il matricidio, il Coro chiede ad Oreste come abbia potuto guardare in faccia la madre e ucciderla. Oreste risponde che si è coperto il volto con il mantello mentre la colpiva alla gola con un grosso coltello (φασγάνῳ καηρξάμαν, con un grosso coltello diedi inizio). Elettra, sodale con il fratello, se ne assume la responsabilità:

(e io, io t’incoraggiai

e la spada la reggevo insieme a te).

È tutta una visione nuova del mito, della religione. Dio non è negato, né l’intromissione del divino nelle azioni umane, nella vita della natura. Ma cercare una spiegazione è impossibile, oppure non è un atto della Ragione (vedi Baccanti). Ma anche della condizione sociale di una città non esiste criterio a individuare il giusto e l’ingiusto, il nobile e l’ignobile. Euripide non è ateo, come i detrattori già lo accusavano nell’antichità. E nemmeno scettico, come avverrà nella filosofia dopo circa un secolo. Euripide s’interroga. Ma della divinità ha una concezione nuova, filosofica. Non è estraneo l’influsso di Anassagora. Il divino è dovunque, una forza immanente della realtà, che non conosciamo, ma subiamo. Il Νοῦς (Nous) è l’intelligenza delle cose. Ma è un’intelligenza di cui ignoriamo i meccanismi. Anassagora influisce su Euripide anche per la concezione che a distinguere gli uomini non è il rango o il casato, ma il carattere. I contemporanei giudicarono empie queste affermazioni e, nonostante l’amicizia con Pericle, Anassagora fu espulso da Atene. E per gli stessi motivi Socrate verrà accusato di empietà e condannato a morte. Per gli stessi motivi, del resto, Euripide, anche lui, non era molto gradito al pubblico ateniese e fu costretto a scegliere l’esilio in Macedonia. E di questa diffidenza, se non addirittura ostilità, ci resta la testimonianza della commedia di Aristofane. Nell’Elettra, tutto il prologo sembra un manifesto di queste nuove concezioni. Egisto, Elettra avrebbe voluto ucciderla, perché non generasse successori di Agamennone. Ma la madre Clitennestra si oppone. Se uccidere il marito fu una vendetta per il sacrificio di Ifigenia, uccidere la figlia non avrebbe invece avuto scusanti. E avrebbe inoltre contraddetto all’amore di madre per il quale aveva appunto sacrificato il marito. Sa che sua figlia la odia. Ma resta sua figlia, quanto a lei però non la odia. Un tratto, questo, che sarà sviluppato dai drammaturghi successivi. Per esempio, da Alfieri. Ma anche, già prima, da Racine. E che renderà così complessa la Christine del Lutto si addice ad Elettra di O’Neill. Egisto, che ha bisogno dell’appoggio di Clitennestra per mantenere il potere, allora dà Elettra in sposa a un contadino di Micene. Il quale, però, comprendendo il dolore della ragazza, e l’inadeguatezza delle sue nozze, un contadino marito della figlia di un re, la rispetta e non “contamina” il letto. Elettra resta dunque vergine. Nel prologo il Contadino racconta al pubblico questa situazione. Entra poco dopo Elettra con una brocca sulla testa per andare a fornirsi d’acqua alla sorgente poco lontana. Ammira la nobiltà del marito e vuole aiutarlo a tenere in “ordine” la casa. Il contadino è un personaggio tutto sommato estraneo alla tradizione tragica precedente – la scolta che sta in guardia all’inizio dell’Agamennone di Eschilo ha un’altra funzione, simile a quella di un Messaggero, figura convenzionale del teatro tragico, che è un teatro di parola e non di azione o, meglio, di un’azione governata dalle parole, e in ogni caso la scolta di una fortezza non è in rapporto intimo con i potenti che agiscono nel dramma – il contadino è invece un umile come ce ne saranno altri nel teatro euripideo – il servo che si spaventa per gli attacchi di furore di Oreste nell’Ifigenia tra i Tauri – e sembra una illustrazione delle verità enunciate da Anassagora sul carattere degli uomini. Oreste arriva in questo frangente, ma non si rivela ai due. Annuncia che Oreste è vivo e questa sola notizia lo fa accogliere dalla sorella, che ancora ignora la sua identità, come un amico e pertanto lo invita a entrare nella casa. Il contadino va a cercare cibo per gli ospiti. È povero, ma saprà loro fare onore. Oreste, rimasto solo, riflette sulla nobiltà d’animo di questo contadino. È davvero un attacco insolito per una tragedia. Sarà comune negli idilli di Teocrito. Una scena quasi pastorale. Ma sulla scena della tragedia è inusuale. La scena non è il piazzale davanti a un palazzo o a un tempio, ma una campagna davanti a una casupola di contadino. E in questa campagna si attuerà la punizione dei due assassini di Agamennone, Egisto e Clitennestra. Non nella reggia, e tanto meno davanti a un tribunale. Il tribunale sarà, se mai, quello che in un’altra tragedia, l’Oreste, condannerà i due fratelli, costringendoli a reagire con un atto di violenza per salvare la pelle: rapire la figlia di Elena, Ermione e minacciare di ucciderla se non li si lascia liberi di fuggire altrove. Gli dei non solo sembrano estranei alle vicende umane, come in Sofocle, ma addirittura incomprensibili, non attendibili. L’urlo di Odisseo, nel Ciclope, quando vede Polifemo sbranargli e divorare i compagni è illuminante: “O Zeus, e tu vedi questo e non intervieni? / Allora io dico che o non sei dio o non esisti”. La tragedia pone sempre al pubblico un dilemma, rappresenta sulla scena un conflitto irrisolvibile. Ma in Eschilo la volontà di Zeus, dio che ubbidisce alla Giustizia, la Dike, sua guida, e regolamento del suo nuovo ordine, è una luce che illumina l’inspiegabilità della storia. In Sofocle questa luce è lontana, lontanissima: l’uomo è abbandonato a una solitudine senza speranza, i due Edipo, Aiace, Filottete. Ma c’è. E questo fa tirare avanti con sicurezza la vita. In Euripide sembra essersi spenta. Dico sembra, perché Euripide non è né ateo né empio. Ma ritiene la volontà divina inspiegabile. E fa saltare tutti i codici di misura tra gli uomini. Tranne quello della verità intrinseca di ciascuno, inattaccabile, la si può distruggere, annientare, ma resta inattaccata. E sono in genere le donne a testimoniarlo. Anche quando compiono crimini efferati: Medea, Ecuba. Insomma, dei tre tragici Euripide è quello che più ci assomiglia. Perché non dà mai risposte, non ha certezza di niente. Ha molti punti che lo rassomigliano a Shakespeare, compreso l’esito fantastico, favolistico, i romances degli ultimi drammi, l’Elena, ma anche l‘Ifigenia tra i Tauri, sono una sorta di Tempesta o di Racconto d’inverno in un paesaggio greco. Ed ecco qui il monologo di Oreste. Potrebbe pronunciarlo Amleto dopo aver visto piangere l’attore che ha recitato il pianto di Ecuba all’assassinio di Priamo sotto i suoi occhi. E ha pianto, come se il pianto della regina di Troia lo riguardasse intimamente. Come ci riguardano, per Euripide, le infelici vicende dei figli di Agamennone.

Ahi!

Non c’è alcun modo per definire un uomo di valore:

le nature degli uomini sono davvero confuse.

Ne ho vista, gente nata da nobile padre,

che è una nullità, ma figli ottimi di gente dappoco;

e vidità nei propositi di un ricco,

ma una mente grande nel corpo di un povero.

Come fare a distinguere e a giudicare correttamente?

Dalla ricchezza? Si ricorrerebbe a un cattivo giudice, davvero.

O dalla mamncanza di beni? Ma è contagiosa

la povertà: nel bisogno insegna a essere malvagi.

Dalle virtù guerresche? Ma c’è qualcuno che davanti alle lance

nemiche potrebbe testimoniare l’eccellenza di un uomo?

È meglio lasciare le cose come stanno, come capitano.

Ecco, quest’uomo non è fra i grandi di Argo,

e non vanta la reputazione di un casato,

è uno dei tanti – ma la sua nobiltà la dimostra.

Quando smetterete di valutare avventatamente, gonfi

di vuote ed erronee apparenze, e giudicherete la nobiltà

da come si sta con gli altri e dal carattere?

Uomini come questo, infatti, sono buoni come cittadini e

nella vita privata. Invece ii bei corpi privi di cervello

sono statue per la piazza. Né con la lancia

un braccio forte colpirà meglio del debole:

questo dipende dalle doti naturali e dal coraggio.

(traduzione di Guido Avezzù, Euripide, Elettra, Milano, Fondazione Lorenzo Valla-Mondadori, 2025, pagg. 47 e 49 – 46 e 48 il testo greco)

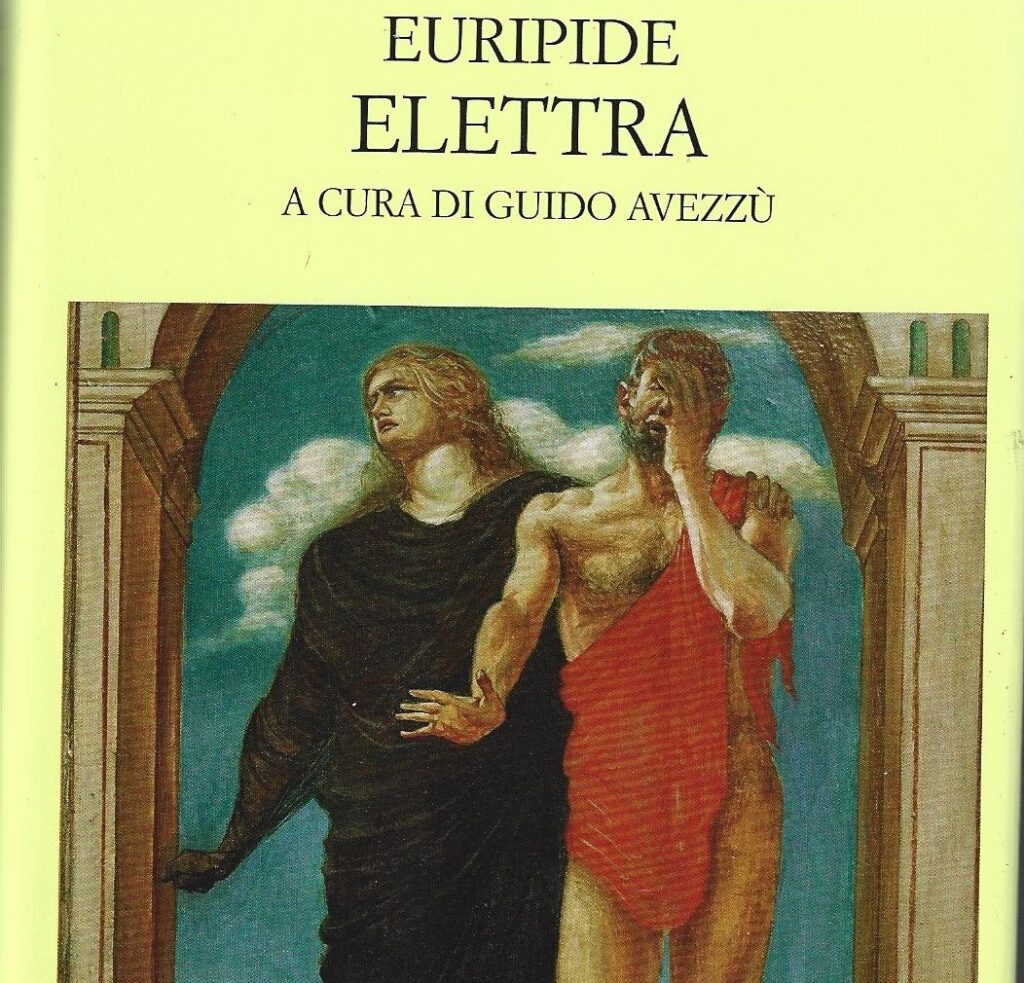

La nuova edizione della Fondazione Lorenzo Valla, a cura di Guido Avezzù, mi sembra preziosa. Da essa ho tratto le traduzioni di brani della tragedia. Le altre, di passi di altre tragedie, sono mie. Ha un’ampia introduzione che spiega i nuovi caratteri della drammaturgia euripidea, la mutazione dei personaggi, quanto c’è e quanto si discosta dalla tradizione. Amplissima la sezione dei commenti ai singoli versi. Utilissime le indicazioni metriche, il discorso sulla versificazione di Euripide, sulla novità del suo trimetro giambico, il verso del dialogo. Sulla musica non ci è rimasto quasi niente. E dunque resta poco da dire. Ma sappiamo che anche qui c’erano novità, dovute alla collaborazione con Euripide del musicista Timoteo. Fa bene, in ogni caso, Guido Avezzù a distinguere i versi del parlato, del recitativo – quello che possiamo avvicinare al recitativo del nostro melodramma – e dei brani veri e propri di canti, gli stasimi, le monodie. Bellissima l’immagine della copertina: un quadro di De Chirico in cui sono ritratti i due fratelli, Elettra e Oreste.

Devi fare login per commentare

Accedi