Storia

Pavia, cinquecento anni fa

Ci sono avvenimenti che segnano in modo inequivocabile una determinata epoca storica. A volte sono caratterizzati da scoperte scientifiche, a volte da fenomeni naturali, spesso e malvolentieri da grandi battaglie.

Ci sono avvenimenti che segnano in modo inequivocabile una determinata epoca storica. A volte sono caratterizzati da scoperte scientifiche, a volte da fenomeni naturali, spesso e malvolentieri da grandi battaglie.

Nella nostra memoria collettiva si tende a mettere in primo piano gli scontri più recenti (Waterloo, Caporetto, Stalingrado, lo sbarco in Normandia) oppure quelli che con il passare dei secoli si sono ammantati di un’aura quasi leggendaria (Troia, Maratona, Lepanto, Filippi, Teutoburgo).

Cade proprio nel 2025 il cinquecentesimo anniversario di uno scontro armato che cambiò per molti versi, in modo radicale, la storia dell’Europa.

Una battaglia che vide come protagonisti i due regnanti più importanti dell’epoca e come terreno di battaglia un piccolo triangolo di terra della nostra Italia: la Battaglia di Pavia.

Anche se gli accadimenti di questi tempi difficili focalizzano l’interesse generale su altri scenari è giusto dare spazio al lavoro di coloro che hanno deciso, dopo cinque secoli, di celebrare quell’evento; storici, istituzioni, appassionati di storia, studiosi e studenti, semplici turisti.

I protagonisti

Due erano le forze che nell’Europa di inizio Cinquecento dominavano il nostro continente: il Regno di Francia guidato da Francesco I d’Orléans e il Sacro Romano Impero di Carlo V d’Asburgo.

Nel 1524 Francesco I, all’epoca trentenne, governava uno degli stati più potenti e ricchi d’Europa, che si estendeva dalle Alpi ai Pirenei, dall’Oceano Atlantico al Mar Mediterraneo.

Chi ha avuto modo di fare il classico “tour dei Castelli della Loira” ricorderà senza dubbio quanti riferimenti all’opera di questo sovrano si trovano praticamente su ognuno dei trecento manieri di quella zona della Francia.

Francesco I era un sovrano colto e raffinato, amante dell’arte soprattutto italiana, cosa che dimostrò negli anni accogliendo con onori numerosi artisti italiani, come Francesco Primaticcio, Rosso Fiorentino, Benvenuto Cellini e Leonardo da Vinci che morì nel suo maniero di Clos-Lucé ad Amboise nel 1519.

Quando nel 1519 muore l’imperatore Massimiliano I d’Asburgo, Francesco spera di esserne il successore ma la corona imperiale del Sacro Romano Impero finisce nelle mani di Carlo, nipote di Massimiliano, già re di Spagna. Un colpo pesante per Francesco, preoccupato che Carlo V, ora imperatore, possa conquistare la Lombardia e minacciare i suoi territori italiani.

Carlo V d’Asburgo, nipote per parte paterna dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo e di Maria di Borgogna e per parte materna dei re cattolici Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia venne eletto imperatore del Sacro Romano Impero nel 1519.

Fu sovrano di un “impero sul quale non tramontava mai il sole” che comprendeva in Europa i Paesi Bassi, la Spagna e i regni aragonesi di Sardegna, Napoli e Sicilia, i territori austriaci, il Sacro Romano Impero germanico esteso su Germania e Nord Italia, nonché le vaste colonie castigliane e una colonia tedesca nelle Americhe.

Nel 1521 la guerra tra i due regni e tra i due sovrani è ormai inevitabile. Milano cade subito nelle mani delle truppe imperiali e, nonostante i tentativi francesi per riconquistarla, la situazione sembra senza speranza. A quel punto che Francesco I, che non ha intenzione di cedere senza combattere, decide di scendere in Italia.

Nell’autunno del 1524 Francesco marcia verso la Lombardia, accompagnato da uno dei più imponenti eserciti che la regione abbia mai visto: oltre 30.000 soldati a piedi, tra cui lanzichenecchi tedeschi, svizzeri, fanti italiani e francesi. Non mancano 2500 cavalieri pesanti e 5700 leggeri, con una sessantina di cannoni.

Quando l’esercito imperiale, numericamente inferiore, vede arrivare i francesi, si ritira velocemente oltre l’Adda, abbandonando Milano ma lasciando guarnigioni in diverse città, tra cui Pavia.

È proprio sotto le mura di questa città che, il 28 ottobre 1524, Francesco I decide di accamparsi invece di inseguire il nemico in ritirata, deciso a battere le forze imperiali una volta per tutte.

Ma la città di Pavia, che ha già cambiato padroni più volte negli anni precedenti, si prepara a una nuova resistenza.

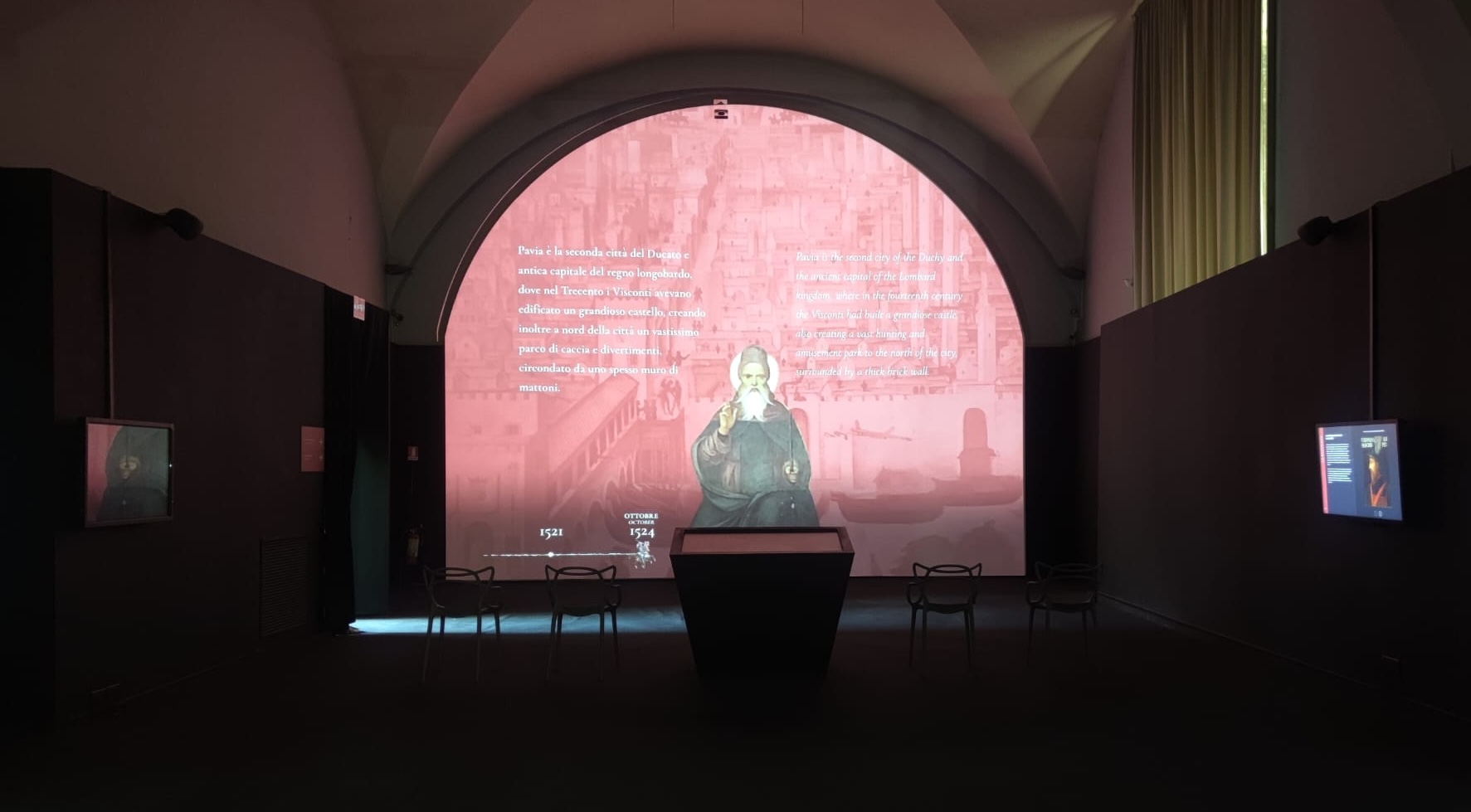

Pavia, nel 1524, è una città ricca di storia e dal passato travagliato, che ospita circa diecimila abitanti. Dopo essere stata per secoli la “gemma” del Ducato di Milano, è passata sotto il controllo della Francia, poi degli Sforza, e infine, nel 1521, ha aperto le sue porte senza combattere all’esercito spagnolo guidato da Prospero Colonna. La sua posizione strategica e la sua storia la rendono un obiettivo di fondamentale importanza.

La città, circondata da mura medievali, è dominata a nord dall’imponente castello visconteo, alcuni chilometri a settentrione di Pavia si trova la Certosa e, tra questo meraviglioso monumento e la città, si estende un magnifico parco cintato da un muro di mattoni lungo tutto il suo perimetro: il Parco Visconteo. Giardino di piacere e riserva di caccia dei duchi di Milano. Al suo interno, a pochi chilometri dalla città, si trova il Castello di Mirabello, una casa di caccia edificata nella seconda metà del XIV secolo, che ospiterà Francesco I e il suo seguito durante l’assedio.

Francesco I decide di mettere sotto assedio la città di Pavia, distribuendo le forze intorno alle mura e intimando la resa, ottenendo in risposta solo un silenzio carico di sfida. I tentativi di assaltare Pavia, condotti nei mesi di novembre e dicembre, falliscono miseramente. L’inverno, il freddo pungente e la neve trasformano l’assedio in una vera e propria stretta che mette a dura prova le forze francesi.

Pavia non cede facilmente. La città è difesa da circa seimila soldati scelti, tra cui un nutrito contingente di lanzichenecchi tedeschi comandati da Antonio de Leyva, un veterano di molte battaglie al servizio di Carlo V.

I comandanti di Carlo V, all’interno delle mura, stanno affrontando gravi difficoltà per la mancanza di denaro con cui pagare i lanzichenecchi, che minacciano di abbandonare l’esercito. Antonio de Leyva, comandante delle forze imperiali, chiede insistentemente un’azione decisiva. La guerra non può più andare avanti in quelle condizioni: le scorte di cibo nella città fortificata stanno diminuendo rapidamente e la situazione sta diventando insostenibile.

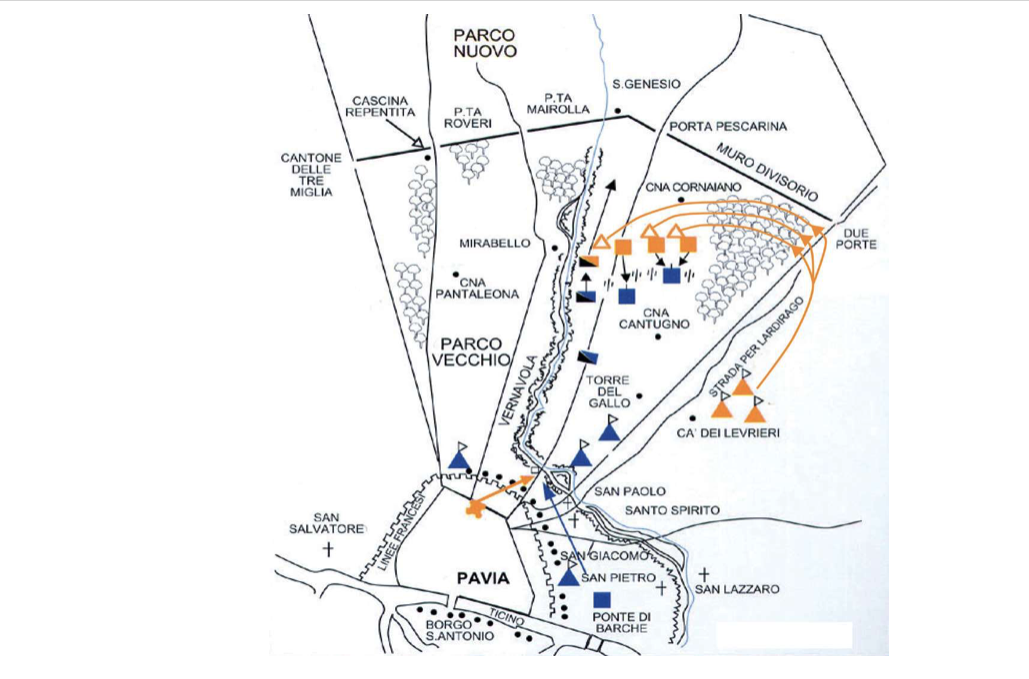

Spinti dalla necessità, i comandanti imperiali decidono di giocare il tutto per tutto. Dopo aver scartato l’idea di un assalto frontale, il marchese di Pescara escogita un piano audace: muoversi di notte e penetrare nel Parco Visconteo per occupare Mirabello, con l’intento di entrare alle spalle dei francesi e tagliare loro le comunicazioni con Milano, costringendoli a combattere in campo aperto e in condizioni sfavorevoli.

Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, le truppe imperiali si mettono in marcia fingendo una ritirata. Mentre il grosso delle truppe si dirige in direzione di Lardirago, alcuni gruppi di fanteria leggera coprono l’operazione con rumori diversivi e qualche colpo d’archibugio per distrarre l’attenzione dei francesi.

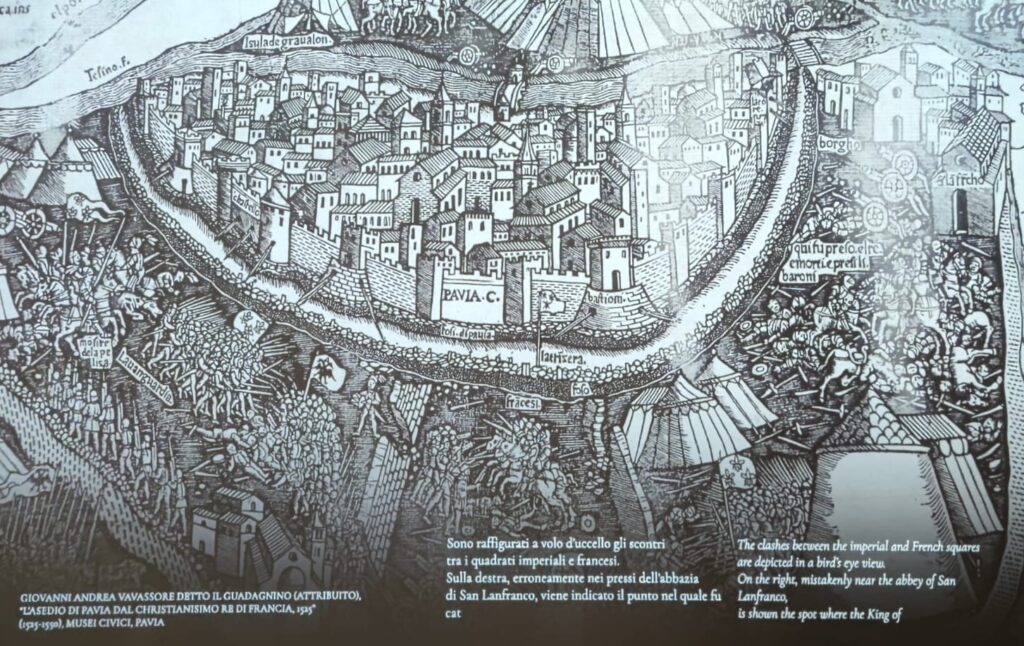

Percorsi pochi chilometri, l’esercito imperiale si accosta al muro del Parco, in prossimità di Due Porte, dove i guastatori spagnoli sono già al lavoro per aprire delle brecce nel muro del Parco Visconteo e consentire il passaggio. Il lavoro, lungo e faticoso, si conclude all’alba, e l’avanguardia guidata da Alfonso d’Avalos, composta da circa 3.000 archibugieri, riesce a penetrare nel parco, coperta dalla nebbia e dalla scarsa luce del mattino, per dirigersi verso il quartier generale francese.

I francesi, distratti dalle manovre diversive, non si accorgono immediatamente del pericolo. Gli archibugieri di del Vasto raggiungono il castello di Mirabello, cogliendo alla sprovvista i pochi soldati francesi di guardia e la folla di civili che si trovano nei dintorni. Sorpresi nel sonno, molti non hanno il tempo di fuggire e sono massacrati dai soldati imperiali che mettono a sacco ogni cosa. Del Vasto ristabilisce subito l’ordine e si attesta attorno al castello. Nel frattempo, il grosso dell’esercito imperiale penetra nel Parco, dirigendosi verso il castello di Mirabello.

Nel campo francese viene dato l’allarme. Francesco I e i suoi comandanti capiscono subito che la situazione è grave. Non si tratta più di una semplice incursione notturna, ma di un’azione decisiva da parte degli imperiali. La tensione sale alle stelle.

I francesi si organizzano in fretta: il re, con circa 800 gendarmi e il loro seguito, si posiziona sulla sinistra, lungo la Vernavola. Al centro, 3.000 soldati svizzeri formano un quadrato, mentre a destra la Banda Nera, composta da 4.000 lanzichenecchi, occupa l’ala. Quattordici cannoni sono disposti lungo la linea di battaglia, mentre una riserva di 400 gendarmi, agli ordini di Carlo d’Alençon, si prepara a intervenire se necessario. Gli italiani delle bande di Giovanni de’ Medici, assente perché ferito, devono coprire la zona a nord di Pavia per prevenire l’eventuale sortita degli assediati. Altri 5.000 svizzeri schierati verso sud, così come alcune migliaia di soldati francesi e italiani accampati oltre il Ticino, sono troppo lontani per poter prendere parte alla battaglia.

Mentre l’esercito francese si prepara alla battaglia, l’esercito imperiale marcia in formazione compatta: cavalleria sulla destra, un forte contingente di 5.000 fanti spagnoli al centro e due enormi quadrati di lanzichenecchi a sinistra con 6.000 uomini ciascuno. Il marchese del Vasto, temendo di restare isolato, ha nel frattempo abbandonato la posizione a Mirabello e si è riunito al grosso dell’esercito con i suoi 3.000 archibugieri.

Quando gli eserciti si avvicinano, la battaglia diventa inevitabile. L’artiglieria francese inizia a bombardare i quadrati imperiali, i primi colpi aprono solchi tra i quadrati imperiali. Per ripararsi, i fanti si stendono a terra, riparandosi negli avvallamenti naturali del terreno. Nel frattempo, Francesco I, ansioso di entrare finalmente in azione, non perde tempo e decide di lanciarsi all’attacco seguito dai suoi cavalieri, perdendo in tal modo ogni contatto con il resto dell’esercito.

La carica francese riesce a respingere temporaneamente quella imperiale, i francesi si fermano per far rifiatare i cavalli, sfiancati dal combattimento. Francesco I è raggiante, ma il vero colpo di scena arriva proprio in quel momento.

Gli imperiali si trovano in una situazione critica. La loro cavalleria è stata respinta, la fanteria corre il rischio di venire attaccata frontalmente da quella nemica e contemporaneamente di essere presa alle spalle e sul fianco dalla Gendarmeria francese.

Con un abile manovra, il marchese di Pescara decide di spostare gli archibugieri imperiali sull’estrema destra, mirando direttamente alla cavalleria francese. I cavalieri, senza protezione, cominciano a cadere sotto il fuoco ravvicinato degli archibugieri, molti trascinati a terra dalla caduta dei loro destrieri. Con una pioggia di piombo, i gendarmi francesi vengono decimati. La cavalleria imperiale, che nel frattempo si è riorganizzata, si unisce al combattimento.

Le sorti della battaglia stanno intanto volgendo a favore degli imperiali anche al centro e sulla sinistra, dove i quadrati di lanzichenecchi imperiali hanno la meglio sui francesi. La Banda Nera, pur combattendo con coraggio, viene travolta dalle forze superiori degli imperiali e quasi tutti i suoi componenti cadono nella mischia. Gli svizzeri, che fino a quel momento hanno retto, iniziano a cedere e vengono messi in fuga.

Francesco I, sconvolto dalla piega che sta prendendo la battaglia, tenta prima di resistere circondato da un esiguo gruppo di cavalieri, e poi di fuggire ma non riesce a scappare. Giunto nei pressi della cascina Repentita, un colpo d’archibugio lo disarciona e cade a terra, il cavallo cade morto sopra di lui. Tre cavalieri spagnoli lo fanno prigioniero. Poco dopo, il re è condotto davanti a Charles de Lannoy, il viceré di Napoli, che riceve formalmente la resa del sovrano francese.

Nel frattempo, il duca d’Alençon, che ha visto la battaglia volgere a sfavore dei francesi, anziché intervenire in aiuto di Francesco I, decide di ritirarsi e attraversa il Ticino sul ponte di barche gettato dai francesi durante l’assedio, abbandonando il campo di battaglia.

La disfatta è totale. Gli svizzeri, ormai in rotta e attaccati dai soldati di Antonio de Leyva che hanno vinto in pochi minuti gli sparuti soldati italiani di Giovanni de Medici, cercano scampo dirigendosi verso il Ticino e il ponte di barche già utilizzato da Alençon. Li attende però un’orribile sorpresa: questi, dopo aver passato il fiume, ha fatto tagliare il ponte. Inseguiti dalla cavalleria leggera spagnola che non concede tregua, gli svizzeri si gettano nel fiume dove molti di loro annegano travolti dalla forte corrente.

La battaglia di Pavia, durata meno di due ore, si conclude con una vittoria schiacciante per Carlo V. La cattura del re di Francia è un colpo devastante, non solo per l’esito della battaglia, ma anche per l’intera guerra. La sconfitta francese è totale: tra i 7.000 e gli 8.000 soldati perdono la vita, mentre migliaia di prigionieri sono presi. Le perdite imperiali sono di circa 500 uomini.

La battaglia di Pavia segna un punto di svolta nella storia europea, non solo per la vittoria imperiale e per la cattura di Francesco I, ma anche per le implicazioni simboliche che porta con sé: la cavalleria nobiliare francese, con il suo orgoglio e la sua tradizione, è annientata non da forze di cavalleria nemica ma da umili soldati armati di archibugi, le odiate armi da fuoco che cambiano il volto della guerra per sempre.

In tutto il continente l’eco di questa battaglia fu roboante e non si spense nei secoli. Artisti e letterati, sino alle soglie dell’Ottocento, ne ripresero le gesta in dipinti e racconti.

Oggi il compito di mantenere viva la memoria di quegli accadimenti è stato raccolto dalle nostre Istituzioni.

Una grande mostra, un percorso espositivo di notevole qualità, è stata allestita all’interno del Castello Visconteo di Pavia.

Qui è possibile fare un percorso interattivo che prevede la proiezione di video, un’esperienza con visori 3D che proiettano il visitatore sul campo di battaglia e, a partire dal 19 settembre, qui saranno esposti i famosissimi Arazzi di Capodimonte.

Gli arazzi della battaglia di Pavia sono una serie di sette arazzi di fattura fiamminga, tessuti a basso liccio, conservati nel Museo di Capodimonte a Napoli.

Furono dedicati alla battaglia di Pavia fu donata nel 1531 a Carlo V – o secondo altra ipotesi a sua sorella Maria d’Ungheria – dagli Stati Generali dei Paesi Bassi (possedimento di Carlo in quanto erede dei duchi di Borgogna e dove Maria governava come reggente) quale omaggio celebrativo per la grande vittoria asburgica conseguita in Italia.

Il pubblico potrà godere di una vera e propria ‘immersione’ nella fantasmagoria della rappresentazione della Battaglia offerta dai sette arazzi di Capodimonte, all’interno dei quali si coglieranno – grazie ad un apposito apparato didattico – i vari personaggi e i momenti chiave dell’evento storico che cambiò le sorti d’Europa.

Inutile dire che sino dal gennaio di quest’anno per vedere questa mostra sono arrivati studenti e appassionati di storia da ogni angolo d’Italia e d’Europa e ovviamente dal prossimo settembre la presenza degli arazzi contribuirà a una crescita esponenziale dei visitatori.

Per coloro che volessero vivere un’esperienza altrettanto formativa e molto coinvolgente, è possibile tornare sui luoghi della battaglia e percorrerli a piedi.

E’ possibile passeggiare esattamente dove la Banda Nera e i Lanzichenecchi scesero in campo, percorrere il Parco della Vernavola dove si combattè all’ultimo sangue, sedersi sui gradini del Castello di Mirabello (con prudenza perchè il maniero meriterebbe un considerevole restauro).

Così come è possibile andare alla Cascina Repentita dove Francesco I venne condotto subito dopo la cattura e gli venne servita quella che oggi è conosciuta come la “zuppa alla pavese”.

Ahimè anche questa struttura meriterebbe un intervento e un salvataggio, pur essendo proprietà privata rimane un luogo simbolo della storia europea.

Colgo l’occasione per ringraziare chi, con grande cortesia, me ne ha permesso la visita anche agli interni.

Per coloro che fossero interessati a rivivere dopo 500 anni i fasti del 1525 consiglio di consultare direttamente le fonti di questo articolo, di armarsi di una mezza giornata libera e di visitare con entusiasmo tutti i luoghi della Grande Battaglia.

Il brividino che scende lungo la schiena quando si chiudono gli occhi e si ha l’impressione che la terra tremi sotto i piedi a cagione della carica dei 2500 catafratti francesi… non c’è serie tv che te lo può trasmettere.

Fonti:

© 2025 La Battaglia di Pavia 1525-2025. https://www.battagliadipavia1525.it/

https://museicivici.comune.pavia.it

Devi fare login per commentare

Accedi