Teatro

Aquilee, un affascinante rebus tra danza, teatro e antropologia

Aquilee ha debuttato a maggio scorso e si è visto ad Albenga il 3 agosto, nel contesto del Festival “Terreni Creativi – Plurale” 2025

Albenga. Mattia Cason, autore e interprete, “danzattore” dello spettacolo di cui ci accingiamo a scrivere, si presenta come antropologo, studioso di lingue antiche, ballerino, attore, coreografo, regista, performer. Tra tutte queste abilità e professionalità quella di antropologo è sicuramente quella che maggiormente ci sembra portatrice di una prospettiva culturale e di un’eccedenza di senso che vanno esaminate, studiate – nei limiti del possibile – e comprese a partire dalla resa formale, per interpretare lo spettacolo “Aquilee” che ha debuttato a maggio scorso e si è visto ad Albenga il 3 agosto, nel contesto del Festival “Terreni Creativi – Plurale” 2025. Del resto gli antropologi, si sa, sono persone che coltivano il relativismo e la complessità come riferimenti fondamentali per il loro lavoro di ricerca e comprensione profonda delle realtà umane (il plurale sta indicare la molteplicità delle culture sia in senso geografico, sia in senso storico) e quindi è da questi riferimenti che occorre partire per interpretare questo spettacolo. Cason, che è bellunese, ha studiato antropologia, lingue semitiche, teatro, danza a Siena, Bologna, Napoli, Udine, Tel Aviv, Istambul, vive a Lubjana ed è un appassionato europeista, di questa passione per la complessità non fa mistero: anzi la rivendica nel contesto di un’accezione, se possibile, ancora più ampia di Europa, ovvero l’idea di un’Europa con radici plurali e che nel futuro sia sempre meno “occidentale” e sempre più “afroasiatica”.

Lo spettacolo comincia con l’inquietante irruzione in scena, con tanto di frastuono di campanacci, di un Krampus, antica maschera diabolica, agreste, carnascialesca dell’Europa centrale e germanica, incaricata di punire i bambini cattivi in dicembre, durante la festa di San Nicola. Si tratta probabilmente di un richiamo alle radici popolari di qualsiasi cultura e a quel contesto veneto-friulano in cui si è formato l’autore stesso, in cui si è vissuto a più riprese Pasolini contribuendo notevolmente alla costruzione della sua personalità e della sua poetica, in cui si trova infine l’antichissima e nobile città di Aquileia. Appena la scena si svuota da questa presenza rumorosa e inquietante, ecco che resta solo Cason, danzatore, attore, “danzattore” (a parte la presenza colta e discreta del fisarmonicista Paolo Forte). Il costume con cui attraversa l’intero percorso concettuale e fisico dello spettacolo richiama Pasolini che, a trentasei anni, insieme con la sua amica attrice Maria Seccardi, compie una visita ad Aquileia, antichissima e prestigiosissima città romana in territorio friulano, porto importantissimo per il commercio di merci provenienti da tutto il Mediterraneo (europeo, asiatico e africano) che nel periodo tardo antico è stata addirittura una delle quattro capitali dell’impero guidato dalla Tetrarchia.

Lo spettacolo comincia con l’inquietante irruzione in scena, con tanto di frastuono di campanacci, di un Krampus, antica maschera diabolica, agreste, carnascialesca dell’Europa centrale e germanica, incaricata di punire i bambini cattivi in dicembre, durante la festa di San Nicola. Si tratta probabilmente di un richiamo alle radici popolari di qualsiasi cultura e a quel contesto veneto-friulano in cui si è formato l’autore stesso, in cui si è vissuto a più riprese Pasolini contribuendo notevolmente alla costruzione della sua personalità e della sua poetica, in cui si trova infine l’antichissima e nobile città di Aquileia. Appena la scena si svuota da questa presenza rumorosa e inquietante, ecco che resta solo Cason, danzatore, attore, “danzattore” (a parte la presenza colta e discreta del fisarmonicista Paolo Forte). Il costume con cui attraversa l’intero percorso concettuale e fisico dello spettacolo richiama Pasolini che, a trentasei anni, insieme con la sua amica attrice Maria Seccardi, compie una visita ad Aquileia, antichissima e prestigiosissima città romana in territorio friulano, porto importantissimo per il commercio di merci provenienti da tutto il Mediterraneo (europeo, asiatico e africano) che nel periodo tardo antico è stata addirittura una delle quattro capitali dell’impero guidato dalla Tetrarchia.

Gli elementi di senso cominciano a delinearsi, sommarsi, entrare in relazione tra loro e col pubblico, esplodere: l’attenzione alla cultura popolare (ovvero ogni cultura che sia scevra da logiche di potere e di dominio), una prospettiva politico-culturale in cui incardinare la storia (passata, presente e futura) del mediterraneo raccontata attraverso quella di Aquileia (in diverse fasi storiche, nonché quella di Alessandria d’Egitto), un punto di riferimento ideale, una specie di Virgilio dantesco, che è Pasolini. Ed ecco che lo spettacolo si dispiega, tra danza e parole, come un lungo percorso tra momenti ed eventi storici che si pongono come incubatori di idee e portatori di miti, di nodi culturali, di concetti, di simboli (più o meno segreti o dimenticati o di cui si è perduta conoscenza e consapevolezza). Li elenchiamo per rendere un’idea concreta della complessità di questo lavoro: la fondazione di Alessandria d’Egitto, gli editti contro il paganesimo, la presenza della cultura ebraica ad Alessandria con quella meravigliosa summa che è rappresentata dal pensiero di Filone alessandrino, la terribile uccisione della matematica e astronoma Ipazia, sempre ad Alessandria, nel 415 d.C. ad opera di cristiani fanatici, quindi si torna indietro con la notte passata da Gesù al Getsemani, la dea Iside, il mito della principessa fenicia Europa che viene rapita da Zeus sotto forma di Toro, poi l’isola di Faro di fronte ad Alessandria come regno di Proteo, vecchio genio del Mare, poi le Sefirot emanazioni divine presenti nella mistica ebraica, il “segno di Giona” ripreso dal Vangelo di Matteo (anche secondo la recente interpretazione di Papa Francesco “come misericordia di Dio in Gesù Cristo morto e risorto per noi, per la nostra salvezza”), le visioni del Profeta Ezechiele a Babilonia nel periodo della deportazione degli ebrei, la storia della distruzione dell’antica città di Tiro ad opera di Alessandro Magno. Già in questo elenco, in questo insieme ampio, affascinante e magmatico, non c’è chi non veda quanto possa essere difficile per lo spettatore orientarsi e trarre una significazione autonoma e complessiva.

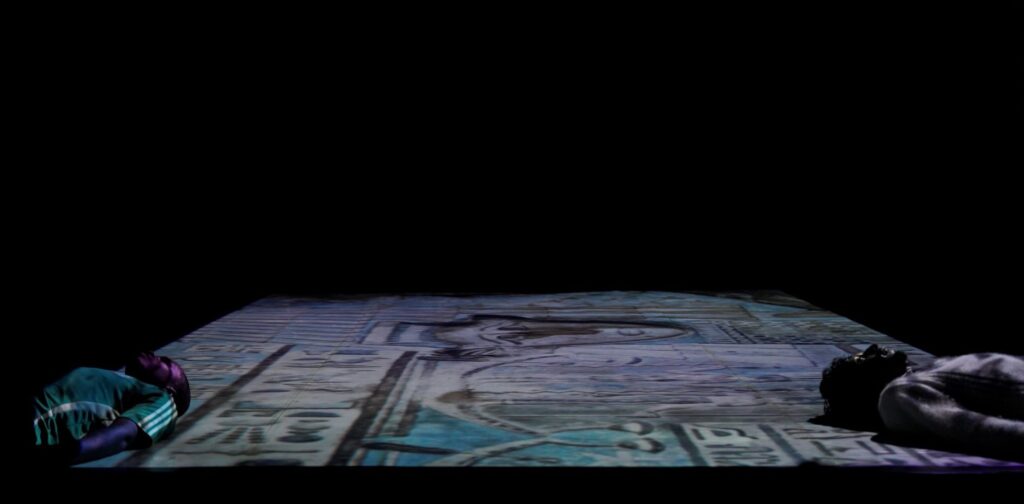

Domenica 3 agosto, alle 20.00, ancora in prima regionale Aquilee di Mattia Cason. Con Mattia Cason, Ahmad Kullab. Musiche dal vivo di Paolo Forte. Ideazione, drammaturgia e coreografia di Mattia Cason. Luci, Jaka Simenč; tecnico, Alessandro Conte; proiezioni, Omar Ismail; costumi: Primož Klinc, Chiara Defant, Vladimir Vodeb. Una coproduzione vicino/lontano, En-Knap productions in partenariato con Balletto Civile, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, Fondazione Aquileia, Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia; con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio del Comune di Aquileia; con la collaborazione del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. Crediti fotografici: Luca Del Pia.

Devi fare login per commentare

Accedi