Geopolitica

Rivolta senza trasformazione: le condizioni che hanno favorito l’estrema destra in Cile

Il trionfo dell’estrema destra in Cile nasce dalla chiusura amministrata del ciclo del 2019: il progressismo ha restaurato l’ordine, criminalizzato la protesta e protetto il modello, mentre mancava una forza rivoluzionaria capace di trasformare la crisi in rottura.

Durante tutto il ciclo aperto dopo l’esplosione sociale dell’ottobre 2019, una parte importante delle critiche al progressismo venne rapidamente screditata attraverso un’accusa ricorrente: “fare il gioco della destra”. Interpellare il governo, segnalare rinunce programmatiche, denunciare giravolte o avvertire sulla restaurazione dell’ordine veniva presentato come irresponsabilità politica o come una forma mascherata di collaborazione con il nemico. Tale accusa funzionò meno come argomento e più come meccanismo disciplinare, orientato a chiudere il dibattito strategico e a blindare una direzione che mostrava già segni evidenti di esaurimento.

Oggi, con il trionfo elettorale dell’estrema destra, vale la pena ripercorrere quel cammino. Non per regolare conti o stabilire gerarchie morali, ma per comprendere quali forze e decisioni abbiano pavimentato oggettivamente questo esito.

Il governo di Gabriel Boric non è arrivato per chiudere il ciclo aperto dallo scoppio sociale; è arrivato per amministrarne la chiusura. Non ha risolto il conflitto sociale emerso con forza inedita nel 2019, ma ha lavorato sistematicamente per disattivarlo, contenerlo e infine seppellirlo sotto una combinazione di istituzionalizzazione, logoramento e coercizione statale.

La restaurazione dell’ordine non è stata solo discorsiva. È stata materiale, giuridica e repressiva. Il sostegno esplicito al generale Ricardo Yáñez, massima autorità dei Carabineros durante il periodo in cui furono commesse violazioni sistematiche dei diritti umani, incluso il trauma oculare — una pratica repressiva senza precedenti nella storia recente del paese — segnò un punto di svolta. Da lì, la rotta fu coerente: criminalizzazione della protesta sociale, approvazione di leggi come la Naín‑Retamal che blindano l’uso letale della forza statale, rafforzamento degli apparati coercitivi e normalizzazione della repressione come politica pubblica.

Le vittime di trauma oculare, abbandonate dallo Stato e rivittimizzate dall’istituzionalità sanitaria, sono una ferita aperta di questo processo. Non solo hanno subito la violenza diretta delle forze di polizia, ma anche una forma più silenziosa e persistente di violenza istituzionale: negligenza, burocrazia, mancanza di protezione e stigmatizzazione. La loro situazione esprime con crudezza come lo Stato abbia scelto di chiudere il conflitto negando le stesse vittime dello scoppio.

A ciò si aggiunge l’esistenza di prigionieri politici della rivolta, una realtà che il progressismo ha preferito amministrare con ambiguità o negare apertamente, svuotando di contenuto il proprio discorso sui diritti umani. La prigionia di Héctor Llaitul, in particolare, non può essere compresa al di fuori di questo quadro. Il suo incarceramento sotto un governo che si dichiarava erede delle lotte sociali conferma che la criminalizzazione della protesta e della resistenza non fu un’eredità scomoda, ma una politica assunta. La militarizzazione del Wallmapu, approfondita e normalizzata, completa questo quadro: stato d’eccezione permanente nel territorio mapuche come politica di Stato, indipendentemente da chi amministri il governo.

Parallelamente, il progressismo ha protetto i pilastri strutturali del modello. Salvataggio delle AFP, contenimento del collasso delle ISAPRES senza alterarne la logica di profitto, difesa di trattati come il TPP‑11, subordinazione esplicita agli interessi del grande capitale. Tutto ciò è stato giustificato in nome della “responsabilità”, della “stabilità” e della “governabilità”. Non si è trattato di deviazioni accidentali, ma di una strategia consapevole di restaurazione dell’ordine neoliberale in una fase di crisi.

Lo scoppio sociale non è stato risolto; è stato amministrativamente sepolto. Le domande popolari non si sono trasformate in riforme strutturali né in un nuovo patto sociale, ma sono state contenute fino allo sfinimento. Il risultato è stata una società più frustrata, più depoliticizzata e più disponibile ai discorsi autoritari che promettono ordine di fronte al caos.

In questo senso, il trionfo dell’estrema destra non è un’anomalia né un fulmine a ciel sereno. È la conseguenza diretta di un vuoto politico prodotto dallo stesso progressismo, che disponendo dell’intero apparato statale ha scelto di non trasformare. Come affermò lo stesso Boric, il Cile è la culla del neoliberismo; ciò che oggi stiamo osservando è che quella culla è diventata anche terreno fertile per la rinascita del pinochettismo, del fascismo sociale e delle forme più recalcitranti dell’estrema destra.

L’arroganza non è stata della sinistra critica, ma dell’intero conglomerato progressista, rimasto in una posizione altezzosa, incapace di riconoscere errori, convinto che non esistesse alternativa al di fuori della propria conduzione. Ogni critica fu letta come minaccia, ogni avvertimento come sabotaggio. Chiudendo il conflitto sociale, preparò le condizioni per una reazione ancora più dura.

Tutto ciò avviene inoltre in un contesto di crisi strutturale dell’Occidente e di declino dell’egemonia statunitense. La ricomposizione autoritaria non è solo cilena: è una risposta globale del capitalismo in crisi. Il Cile, con un governo di estrema destra allineato con figure come Kast, si inserisce pienamente in quel blocco in decadenza che risponde alla perdita di legittimità con più coercizione, più militarizzazione e meno democrazia effettiva.

Tuttavia, una lettura onesta di questo processo non può fermarsi unicamente alla responsabilità del progressismo, per quanto decisiva essa sia stata. È necessario riconoscere anche un vuoto storico nel campo delle forze che si dichiarano rivoluzionarie.

Per decenni si è sostenuto, a ragione, che le condizioni oggettive per una rottura sociale si stavano accumulando. Ciò che non si è risolto è stato il compito centrale: la costruzione di condizioni soggettive capaci di trasformare un’irruzione popolare in un processo rivoluzionario cosciente. Organizzazione, direzione, accumulazione strategica e progetto storico non emergono spontaneamente da uno scoppio; si costruiscono prima, oppure non appaiono.

Lo scoppio del 2019 ha mostrato la profondità del malessere e la fragilità dell’ordine, ma ha anche evidenziato l’insufficienza di una forza rivoluzionaria capace di disputare la conduzione del processo. In assenza di tale forza, la rivolta è stata canalizzata, contenuta e infine neutralizzata da chi disponeva di apparato statale, istituzionalità e capacità coercitiva.

Riconoscere questo limite non implica distribuire colpe né diluire responsabilità. Implica assumere che la storia non avanza per la giustezza morale delle posizioni, ma per correlazioni reali di forza. Quando tali forze non esistono, l’esito lo definisce chi è organizzato per governare, amministrare o reprimere.

Per questo, la domanda “chi ha fatto il gioco della destra?” non ammette risposte morali né semplicistiche. La risposta è politica e strutturale: ha fatto il gioco della destra chi ha restaurato l’ordine dopo lo scoppio, chi ha protetto il capitale, blindato la repressione e sostituito la trasformazione con la gestione, ma anche un contesto segnato dall’assenza di un’alternativa rivoluzionaria capace di trasformare la crisi in rottura.

Perché uno scoppio che non viene preparato politicamente non apre un processo rivoluzionario: apre la strada alla reazione. Non basta avere ragione, bisogna saperla organizzare.

Di Delfo Acosta, traduzione all’italiano di Elena Rusca.

Ho letto questo articolo con grande curiosità, perché mi sembrava davvero impensabile che la maggioranza dei Cileni potesse essere nuovamente favorevole a un governo di destra.

E leggendo l’articolo emerge un quadro davvero sconfortante, perché si attribuiscono al governo di Gabriel Boric azioni degne di una dittatura neofascista, anche piuttosto efferata. A quel punto, logica conclusione, tra due dittature, meglio provare quella nuova, magari è più contenuta.

Però mi sono guardato intorno e ho trovato un’analisi di Donato Langone su Opinio Juris (a voi scegliere se autorevole o meno) che traccia un quadro totalmente differente, descrivendo i meriti di Gabriel Boric e come ha cercato – a volte con successo – di mantenere le ambiziose promesse elettorali. L’articolo è qui: https://www.opiniojuris.it/opinio/una-speranza-chiamata-gabriel-boric-un-primo-bilancio/

In effetti, ho qualche difficoltà ad accettare l’idea che sotto il governo di Gabriel Boric si sia arrivati a commettere le nefandezze qui descritte, però vivo a Roma e non ho amici Cileni, quindi la mia perplessità lascia il tempo che trova.

Se qualcuno ne ha voglia, provate anche voi a fare una ricerca e magari a riportarne gli esiti qui nei commenti: vediamo se, tra tutti, riusciamo a capire meglio un fenomeno davvero incredibile.

La ringrazio per il suo commento. Credo sia necessario comprendere che il popolo cileno ha vissuto una storia estremamente complessa, spesso mal interpretata. A partire dal referendum che ha inaugurato la giustificazione dell’impero neoliberale creato da Pinochet insieme ai Chicago Boys, un modello che aveva bisogno di una “democrazia” per poter perdurare. Da quel momento in poi, tutti i governi definiti “di sinistra”, appartenenti alla Concertación, non hanno fatto altro che legittimare il modello nato in dittatura (https://www.glistatigenerali.com/esteri/geopolitica/cile-un-paese-sconosciuto/).

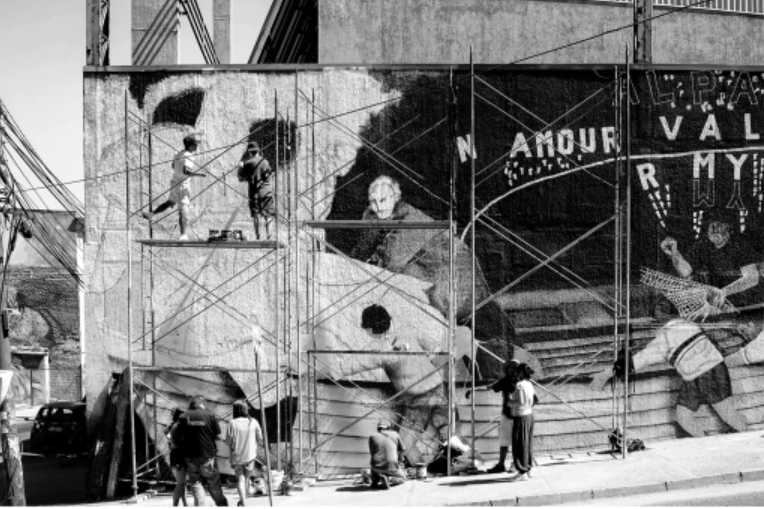

Il 18 ottobre 2019 la “Rivolta Sociale” ha rimesso in discussione quel modello. La rivolta è stata delegittimata e “incanalata” attraverso il cosiddetto Accordo per la Pace e una Nuova Costituzione, un enorme inganno dei partiti politici nei confronti del popolo cileno, volto a calmare le proteste per mantenere i propri privilegi. Per inciso, Boric ha firmato questo accordo (https://www.glistatigenerali.com/esteri/geopolitica/nuova-costituzione-in-cile-lillusione-di-un-cambiamento/).

Il governo Boric porta responsabilità dirette per ciò che è accaduto in Cile. Non saranno gli europei, gli storici o gli analisti a dirglielo, ma le persone che hanno vissuto la Rivolta e la repressione durante il suo governo, come Delfo Acosta. Come me, che durante il suo mandato ho subito percosse da parte dei Carabineros de Chile mentre svolgevo il mio lavoro di giornalista. O come i Mapuche, che vedono aumentare le loro pene per crimini che non hanno commesso (https://www.glistatigenerali.com/esteri/america/sei-anni-dalla-rivolta-in-cile-noi-non-dimentichiamo/).

Il problema è che tendiamo sempre a studiare le situazioni di ogni Stato attraverso una lente europea. Ma ogni Paese va compreso attraverso la propria storia e attraverso gli interessi geopolitici globali. Non conviene a nessuno affermare che il governo Boric sia stato una tremenda illusione. Non conviene, perché dirlo significa riconoscere che il sistema ha un problema. Che non basta avere un governo “di sinistra” per cambiare le cose, perché esistono problemi più profondi e strutturali che permettono al modello di perpetuarsi.

E sostenere che il governo Boric abbia fatto cose buone significa insultare il popolo cileno: significa insultare le vittime di trauma oculare che ancora oggi chiedono giustizia, i prigionieri politici dei movimenti studenteschi, i Mapuche che stanno marcendo in carcere. A volte la realtà fa male, ma raccontarla è il mestiere del giornalista. Poi, naturalmente, ognuno è libero di credere a ciò che preferisce.