Fotografia

15 foto e 15 autori, per raccontare lo sguardo curioso di Mario Dondero

Ivan Carozzi, Roberto Ciccarelli, Giorgio Fontana, Chiara Frugoni, Silvia Jop, Nicola Lagioia, Giancarlo Liviano D’Arcangelo, Maria Nadotti, Enrico Ratto, Gianluigi Ricuperati, Jacopo Tondelli, Chiara Valerio, Federica Verona, Stefano Zangrando, Giovanna Zoboli leggono una foto di Mario Dondero

Mario Dondero era di professione curioso esattamente come il truffauttiano Antoine Doinel interpretato dall’amico Jean-Pierre Léaud. Come Antoine Doinel Mario Dondero s’aggirava a tratti guardingo a tratti spericolato tra le vite delle donne e degli uomini incontrandoli con la leggerezza malinconica di un innamorato perenne, di un amico incantato e visionario. Attraversato da un’inquietudine carsica Dondero ha tramutato la propria vita in un viaggio continuo; un anarchico senza fissa dimora lo definiscono Uliano Lucas e Tatiana Agliani nel bellissimo volume La realtà e lo sguardo. Storia del fotogiornalismo in Italia (Einaudi).

Un uomo libero che attraverso il proprio lavoro ha dato luce e forma all’impalpabile sostanza fatta di romanticismo e politica, di liberazione e rivoluzione che ha attraversato il Novecento lasciandoci ancor oggi più stupiti che sorpresi, più arresi che consapevoli. Le fotografie di Mario Dondero parlano dell’intimità di un secolo, toccano il corpo vivo di un mondo scomparso eppure oggi fondativo nella cultura come nella società. Dondero restituisce la traccia, quello che stava sotto al lavoro e alle idee ossia le relazioni, la scoperta reciproca, l’umano scambio.

Quello che oggi possiamo vedere grazie alle fotografie di Mario Dondero è la prassi della costruzione creativa, la pratica umanistica della creatività, dell’ingegno come dell’invenzione. Una memoria morbida che sta tra l’occhio e il cuore e che mai viene arginata dalla differenza, ma anzi stimolata e accesa da una diversità che è il punto decisivo per uno scambio.

Un bacio da una sconosciuta ricevuto il primo giorno dell’anno, la neve che scende e Parigi che va verso l’alba. Bisogna avere un certo senso del tempo per cogliere la casualità e Mario Dondero il tempo lo ha sempre battuto.

Con Gli Stati Generali abbiamo deciso di ricordare Mario Dondero chiedendo ad autrici e ad autori un commento, un’analisi o anche solo la prima battuta che viene in mente osservando una delle sue fotografie. Un doverso grazie dunque a Ivan Carozzi, Roberto Ciccarelli, Giorgio Fontana, Chiara Frugoni, Silvia Jop, Nicola Lagioia, Giancarlo Liviano D’Arcangelo, Maria Nadotti, Enrico Ratto, Gianluigi Ricuperati, Jacopo Tondelli, Chiara Valerio, Federica Verona, Stefano Zangrando, Giovanna Zoboli.

Domani sera dalle 17.00 la Triennale di Milano darà vita ad un ricordo per immagini e parole di Mario Dondero. Vinicio Capossela, Toni Servillo, Uliano Lucas e altri ricorderanno il grande fotoreporter. Domenica allo stesso modo a Roma presso la Tevere Art Gallery, Mario Dondero verrà ricordato da Fulvio Abbate, Antonio Gnoli, Tano D’Amico e altri ancora.

Ivan Carozzi – Gibilterra: i marinai francesi abbordano soldatessa inglese, 1961

Lui, il più coraggioso dei quattro marinai, ha preso l’iniziativa e le ha rivolto la parola. Forse con la scusa dell’uniforme. “Dove vai? Anche tu a fare la guerra?”. O forse si danno del lei. Ma questo è successo un po’ prima dello scatto. Adesso siamo già dentro la conversazione. Anche se, probabilmente, non è una vera conversazione, ma più un botta e risposta veloce, dove però si sente tutto e ci si conosce per sempre e si crea la fatale prima impressione. A lei piace lui e viceversa. Ma lei ha fretta di andare. È possibile che si vedano il giorno dopo e che si amino e si sposino o che si amino e si lascino. Ma non ci sono solo i loro due sorrisi, in questa foto. L’uomo di colore assiste, è un puro spettatore.

E così probabilmente il commilitone che gli sta di fronte. Ma non altrettanto l’uomo nell’angolo a sinistra della foto. Le mani giunte, dita contro dita, dicono di qualcosa che lo tormenta, la sua timidezza, e lo zigomo, in leggera tensione, arcuato, è quello di chi sorride, incantato, ma non parla, non muove altro muscolo, sogna il suo proprio sogno, non riesce a fare altro. Sarà lui che soffrirà per primo.

“La natura del sorriso era più difficile da decifrare. Forse era un sorriso di soddisfazione, ma soddisfazione per cosa?, forse era un sorriso di riconoscimento, cioè nella mia risposta aveva visto il mio volto e ora sapeva (o credeva di sapere, la furbastra) chi ero, forse era soltanto il sorriso del vuoto, il sorriso che si crea misteriosamente nel vuoto e che si dissolve nel vuoto”.

Roberto Bolaño, Notturno cileno

Roberto Ciccarelli – Manifestanti su una barricata in rue Gay Lussac Parigi, 1968

Non c’è altra soluzione che quella creatrice. Sono le riconversioni creatrici che contribuerianno alla soluzione della crisi attuale e prenderanno la forma di un Maggio 68 generalizzato, di una biuforcazione o di una fluttuazione amplificata. Ci saranno molte agitazioni, farneticanti gesticolazioni, parole e stupidità, e altrettante illusioni, ma non è questo che conta.

Noi cerchiamo la veggenza, come se un’intera società, in un momento stabilito da nessuno ma ardentemente ricercato nel sonno, trovasse la sua vita intollerabile e vedesse la possibilità di una cosa completamente altra.

Nella mediocrità c’è sempre un soprassalto nel desiderio di una nuova esistenza: il corpo, il tempo, la sessualità, la cultura, il linguaggio, il lavoro e il non lavoro si contraggono. E generano un respiro. Non vogliono soffocare. La notte è certa. Prendiamo l’evento che dunque siamo.

Giorgio Fontana – Due giorni prima della caduta del muro di Berlino, 1989

Mario Dondero fece questo scatto due giorni prima della caduta del Muro di Berlino. L’atmosfera è tutta raccolta nel dito della bambina che indica la guardia. Un gesto che punta nello stesso tempo al presente — il risultato di anni e anni di separazione — e al futuro: a quello che c’è oltre il muro, e che presto sarà raggiunto.

Intorno esplode una massa di particolari, candidati possibili al punctum barthesiano dell’immagine: i graffiti innanzitutto — uno dei quali ci informa della morte di Dio — poi i rami nudi dell’autunno berlinese; le scarpe della madre; il collo lungo del lampione; e più di tutto il sorriso accennato della guardia. Quel piccolo moto di pietà e ironia che prelude alla fine di un mondo.

Il tutto composto in un quadro di grandissima naturalezza, oserei dire di frugalità: la semplicità soltanto apparente del lavoro di Dondero. Secondo Stajano, a lui apparteneva “il dono di cogliere i piccoli momenti, di fissare l’attimo di cui non resterà traccia nel mondo”. Questa splendida fotografia lo mostra con chiarezza: conosciamo l’attesa, la soglia dell’evento, nell’istante di una giornata all’apparenza qualunque. E che invece non tornerà mai più.

Chiara Frugoni – Il mondo di Piero della Francesca, contadino, 2002

Nella mostra tenutasi a Milano dal 15 maggio al 25 luglio del 2014 dal titolo, Posso farle una foto? erano esposti 17 scatti di Mario Dondero. Uno di questi è il ritratto di un contadino e in tutti i link che lo riproducono si legge: Il mondo di Pier della Francesca. Contadino della zona di San Sepolcro. Immagino che questo sia stato il tiolo assegnato da chi organizzò la mostra. Ma bastano capelli ispidi e il luogo dove fu scattata la fotografia a ricordare Piero della Francesca, che mai dipinse un contadino e che soprattutto dipinse volti immobili, quasi di pietra anche se incorniciati da chiome quasi spinose?

Il contadino di Dondero potrebbe essere nato ovunque e quello che lo contraddistingue è la vita miserabile che certamente aveva condotto fino al momento in cui si trovò di fronte un uomo gentile che gli aveva chiesto di mettersi in posa. È vestito male, le unghie sono bordate di nero, ha due brutti bitorzoli vicino al mento, rughe profonde, scavate dal sole e dalla fatica; da tempo non si pettina, anche se un minimo di attenzione al suo aspetto lo dedica, perché è rasato.

È vestito in modo approssimativo, non ha nemmeno una cintura di cuoio per appendere al gancio (che si intravvede) il pennato, la grande roncola con cresta per tagliare la legna. Forse più che un contadino è un boscaiolo e il pennato è certamente uno strumento prezioso, a cui tiene molto e che brandisce come fosse un’alabarda. È un uomo che la vita agra (per citare il titolo di un famoso romanzo di Luciano Bianciardi, uno degli amici di Dondero) ha reso diffidente; lo sguardo a prima vista minaccioso lascia intravvedere incertezza e disagio.

È una foto perfetta, in bianco e nero, dove la luce è dosata con grande maestria. Una foto di una sobrietà feroce che traduce lo scopo di Dondero: «Ho sempre pensato a un racconto fotografico incentrato sull’osservazione di fatti minimali, su ciò che nella società rimane latente e deve essere riportato alla luce». Quanti sacrifici, quanti soprusi deve avere sopportato quest’uomo di cui a nessuno è importato ricordare il nome e che si aggrappa al suo pennato. Questa foto non rappresenta un uomo, ma una condizione di vita che mette, anche noi, a disagio. Perché non gli è stato concesso di vivere altrimenti?

Silvia Jop – Manchester: piccole tifose, anni’60

C’è un’epoca della vita che il tempo a un certo punto si porta via e che nei tratti del volto delle giovani donne è più visibile che in altri. È l’epoca in cui le linee dell’infanzia e della sua innocenza s’incontrano con l’espressione gioiosa e strafottente di quando per la prima volta scopri di esistere.

È l’unico e ultimo istante dell’esistenza in cui al sorgere del senso di potenza, dato dalla condivisione con le altre e nutrito di una capacità di desiderare che non si è mai posta il problema dei limiti, non si è ancora affiancato quello del rischio e della possibilità dell’impotenza.

Tra gli sguardi di queste Piccole tifose, ritratte a Manchester nei primi anni Sessanta, c’è tutta questa disarmata e disarmante umanità che ci ricorda, nella nostalgica complicità dell’occhio che le ritrae, quelle che siamo state e che sempre potremmo tornare ad essere.

Nicola Lagioia – Dario Fo, 1992

Una sera in Italia.

Giancarlo Liviano D’Arcangelo – Reggio Emilia, 1967 campagne

Qualche macchia di neve lattiginosa, giochi di ragazzi come in un quadro di Brueghel, una gamba galeotta, forse di un uomo in caduta nel campo brullo. E in mezzo a deserto campagnolo, una copia dell’Unità che richiama a ciò che si pensava permanente, vibrazioni di ideologia che accompagnavano gli uomini anche dove l’umano non sembrava dominante o ben accetto, e che invece col tempo si è trasformato in impermanente. Dondero coglie nell’attimo l’architettura momentanea di un attimo universale.

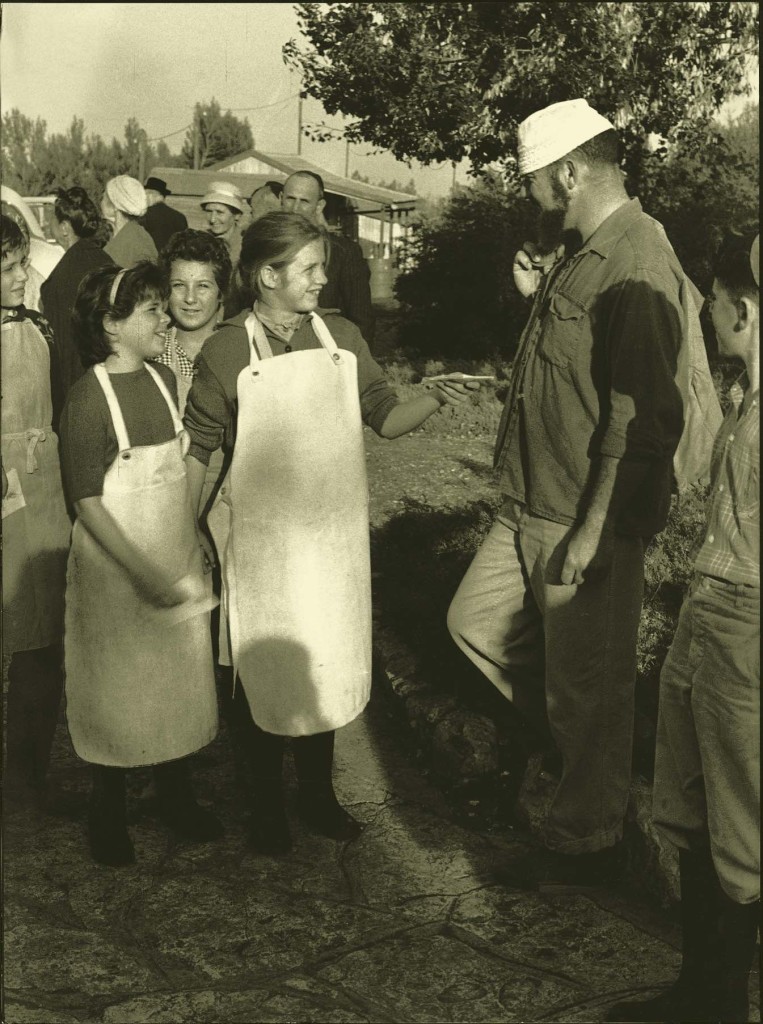

Maria Nadotti – Kibbutz in Israele 1961

“Kibbutz in Israele 1961”. È questo il titolo della fotografia del caro Mario Dondero che mi è stata affidata. Una situazione, un luogo, una data. Meglio: un progetto, un luogo, una data. Israele nel suo mitico farsi, attraverso quella struttura aperta, egualitaria, dichiaratamente socialista che fu il kibbutz, punto di incontro creativo, di condivisione e scambio. Un sogno che ha valicato i confini di uno stato che continua a rifiutare di avere confini certi. Un’utopia che affonda le proprie radici nelle feroci vicende storiche del secolo passato e che nel tempo è andata perdendo la sua valenza visionaria e talora si è convertita in semplice struttura produttiva.

È possibile, oggi, guardare la fotografia di Mario Dondero senza vedere anche tutto questo? Senza pensare a ciò che l’ha preceduta e a ciò che verrà, a quel che “sarebbe avvenuto” poi? Tempo strano e inquietante, per la fotografia documentaria, il condizionale passato. Chi fotografa coglie una scheggia di tempo storico (quella cui egli stesso partecipa come testimone e narratore) e, fissandola, la costringe a parlare di un presente che è già passato e ad annunciare, anche se solo per via ipotetica, il futuro. Come se, guardando, scegliendo l’inquadratura e scattando, il fotografo facesse spazio anche a ciò che esiste solo in potenza, che forse si realizzerà o forse no, a ciò che è subordinato a condizioni che nessuno ancora conosce.

Credo nasca da qui l’intollerabile forza delle buone fotografie: anche se non conosciamo le persone ritratte, le vediamo in piena vita, si potrebbe dire con tutto il futuro davanti, mosse da un progetto (un dolore, una gioia, un desiderio) intimo e da una sorta di energia d’epoca, in duplice movimento. Guardandole cristallizzate sulla carta, per sempre identiche a se stesse, fermate nel tempo, proviamo quella leggera vertigine che si accompagna alla prospettiva dall’alto che è il dopo. Io, viva, mi affaccio su un territorio di morte, su un prima che non c’è più e che tuttavia è percorso da una formidabile carica vitale. Tutto è fermo e tutto è in azione.

Nella foto che Dondero scatta in un kibbutz israeliano nel 1961 c’è tutto questo. Difficile non sentirsi invitati a entrare in questo clima di giocosità operosa, non sentirsene già parte. È evidente che il fotografo sta dentro la scena con la sua consueta, amabile modestia. Gli esseri umani gli piacciono e ne è ricambiato: non li idealizza, ma neanche li giudica, si limita a guardarli – verrebbe da dire ad ascoltarli – con simpatia. Non è un caso che abbia scelto di lasciare in secondo piano la parte più statica e più ingessata della compagnia (gli adulti in abito da festa, le signore con il cappellino), e di mettersi davanti, quasi in mezzo, ai ragazzini e al grande uomo con la giacca (o un sacco?) sulla spalla in primo piano sulla destra.

Mentre i grandi sullo sfondo sembrano dei visitatori, i ragazzini sono “a casa”, come se quello spazio lo stessero lavorando con le loro mani. Più guardo la foto e più questo tema, che potremmo definire geografico o logistico, mi sembra centrale. Tutti sono “fuori posto”, ma per i piccoli quell’essere altrove è un gioco che dà piacere e libertà. Lo scambio tra la ragazzina al centro e l’uomo sulla destra (con tutta evidenza di passaggio: il ginocchio flesso e la giacca gettata sulle spalle sono inequivocabili indici di transitorietà) non parla forse di una distanza da colmare? L’oggetto che passa (come conferma il foglietto lievemente mosso impugnato dalla ragazzina a sinistra) deve essere una lettera. Parole e immagini da consegnare a qualcuno, affidate a un postino/messaggero/fotografo. Arrivate fino a noi.

Enrico Ratto – Parigi: atelier di Hayter a Saint Germain des Pres, 1965

Mario Dondero è stato un giornalista e un fotografo e nelle sue fotografie c’è il racconto di un’epoca e poi di un’altra, e di un’altra ancora. Né più né meno di un lungo racconto, senza nessuna di quelle ansie che oggi portano a voler produrre arte quando si tratterebbe solo di documentare.

Mario Dondero, come ricorda Ferdinando Scianna nel libro antologico che, insieme ad una bellissima mostra a Roma, l’editore Electa gli ha dedicato un anno fa “manifesta sempre nel suo discorso grande ammirazione per Cartier-Bresson e per la sua formula dell’istante significativo. Ma altrettanto spesso esprime anche una certa lontananza per la perfezione geometrica delle immagini del maestro, come per il formalismo di tanti altri fotografi della realtà”. Perché se c’è una critica che può essere mossa ad HCB è proprio questa ricerca del teorema prima di ogni altra cosa, prima della documentazione di una realtà tanto più vera quanto più imperfetta.

Ma veniamo alla fotografia dell’atelier parigino di Stanley William Hayter. Non è una foto celebre di Mario Dondero, non è il gruppo degli scrittori del Nouveau Roman, ma risponde molto bene a quell’interesse che Mario Dondero ha avuto sempre, ogni giorno, verso chi sapeva creare. Artigiani, contadini, scrittori, artisti, colleghi fotografi, colleghi giornalisti sono i soggetti più ricorrenti della produzione di Mario Dondero. Milano e il Jamaica insieme ad Ugo Mulas, Londra con Romano Cagnoni e Simon Guttmann, tutto il dopoguerra parigino, la Liguria del west di Francesco Biamonti, gli anni al settimanale Diario e l’interesse per la vera storia del miliziano di Capa. In tutti questi momenti Mario Dondero è andato a ricercare i luoghi in cui le cose erano nate.

L’Atelier 17 di Stanley William Hayter è stato uno dei luoghi più importanti per l’incisione e la produzione artistica, nel senso più pratico del termine, del XX Secolo. Il laboratorio dove è stata sviluppata la tecnica a colori simultanei che ha interessato l’arte del secondo dopoguerra, dal surrealismo all’espressionismo astratto, da Chagall a Mirò, da Picasso a Pollock. Il pensiero e il movimento sono i veri soggetti delle fotografie di Mario Dondero, non c’è l’aneddotica di Doisneau, non c’è il rigore a tutti i costi di HCB, c’è la ricerca del fermento, il vero interesse di una certa fotografia in grado, finalmente, di lasciare un documento utile.

Gianluigi Ricuperati – Roland Topor, Parigi 1959

Cosa so di Roland Topor? Potrei sapere poco, o potrei sapere ancora meno – ma so che esiste al mondo almeno un’immagine nella quale i faits divers della sua vita collassano come in un occhio di verme gravitazionale – un buco nero che impressiona la pellicola e impressiona gli abitanti del futuro. So che Topor è stata una meteora capace di attraversare diversi saperi e discipline, in un mondo ancora piuttosto rigido e chiuso. So che è stato un umorista nero, nella tradizione di Breton, e oltre. So che ha fatto spettacolo, teatro, cinema. So che è stato un ebreo di origine polacca. La cosa eroica è che una buona parte di queste informazioni trovano una rima delicata e accurata nella fotografia di Roland Topor.

Mario Dondero ha fotografato numerosi corpi di artisti e scrittori vivi, colti nella trama senza fondo della vita, spesso accanto ad elementi di architettura. Topor è stato anche l’autore della sceneggiatura de L’inquilino del terzo piano di Polanski, un film intriso di certe sensibilità da interno giorno e interno notte parigino fine anni sessanta, tardo surrealismo e moquette, Concorde in volo di prova e troppe choses nelle drogherie e nei supermercati: la città di Topor confinava misteriosamente con la città dell’esule Cortàzar e dell’esule volontario Calvino, e nell’immagine che vedete si può scorgere il prospetto di un altro cielo, come il racconto in cui Parigi diventa Buenos Aires e Buenos Aires diventa Parigi senza soluzione di continuità, di vetrata in vetrata, di passage in passage, da una vetrina all’altra. Come quella, così simile a un trittico, a una pala medioevale, dello splendido ritratto di Topor, in verità scattato nel 1959, quando il Grande Decennio stava per iniziare: un bianco sporco, come la neve sfinita, come le malinconiche mattine dopo le feste, come il gennaio della vita, così diverso dalle domeniche della vita narrate dal grande lume mentale di quel mondo intellettuale: Raymond Queneau.

Topor ha un’espressione beffarda, da joker o jester, mentre sullo sfondo due signore trovano il tempo per comporsi davanti all’obiettivo che sta fuori. Il Natale, presente nell’alberello e nei festoni, potrebbe rivelarsi uno scherzo. La prossima storia di Topor potrebbe rivelarsi uno scherzo. La simmetria instabile di questa fotografia potrebbe rivelarsi uno scherzo. Era giovane, con tutta la vita e le opere davanti, Topor, in questa immagine. Il genio dolce di Dondero sta nel guardare nelle intenzioni, nelle promesse che si dovranno mantenere. Non un autore di reportage, dunque: nulla a che vedere con la letteralità del suo cognome: dove ero io? Tutto a che vedere con il contrario, una macchina puntata sui destini degli altri: dove sarai, tu, domani?

Jacopo Tondelli – Tribunale militare di Atene, processo ad Alekos Panagulis, 1967

Una volta, una volta ogni tanto, passa di qui la storia. In mezzo a fiumi di fatti, notizie a vari gradi irrilevanti, vicende che riempiono le pagine di ogni media, vecchio o nuovo, succedono invece cose che meritano – anzi, pretendono – di essere immortalati e ricordati.

Il Novecento, campo del sangue e luogo delle passioni politiche, mostro da archiviare o dagherrotipo da ricordare con nostalgia, è stato senza dubbio il tempo della storia: tanto da far dire, a qualche improvvido pensatore, che con la fine del secolo finiva la storia stessa.

Non fu così, e proprio col secolo nuovo i crolli avvenuti nel cuore della capitale dell’Occidente lo ricordarono a tutti. Ma certo, di quel secolo denso di storia, restano alcune, molte immagini, e questa che viene da una città chiave dell’Europa – dalla sua capitale originaria, dovremmo dire – è sicuramente una di queste.

È una fotografia sporca, imperfetta, “rubata”, in un tempo in cui non esistevano smartphone e camere digitali ultraleggere. Una fotografia che fissa però, per sempre, la memoria di una rivoluzione anti-autoritaria di cui, appena alla vigilia del Maggio francese, un pezzo di Europa aveva ancora disperato bisogno.

Un’immagine che ci ricorda il processo a un eroe, certo, ma anche un dovere: quello di ridare un senso, ogni giorno, al nostro dirci europei. Oppure quello di rifiutare questa via, e imboccarne un’altra: ma prendendoci per intero la nostra responsabilità.

Chiara Valerio – Portogallo, 1958

Se ne sono accorte anche altre, ma lei guarda l’obiettivo, lo interroga anzi. Come non ci fosse niente di più urgente che essere belle, un momento solo, prima di ricominciare il lavoro. Nonostante la fatica.

Solo che lei, la donna col cappello, la prima della fila o l’ultima, non ha a disposizione belletti o cipre, e nemmeno il tempo di ravviarsi i capelli – dovrebbe togliersi il cappello, troppo tempo, troppo tempo – e l’unico specchio possibile è l’obiettivo della macchina. Non ce ne sono altri. Probabilmente non ne ha neanche a casa. Così sorride, e mentre sorride è elegante, è allegra, è a unafesta. Mentre sorride non c’è fatica e non c’è fretta, c’è solo il sorriso.

Ho sempre avuto voglia di portare a ballare molte delle donne di Dondero. Solo che non sono mai stata nemmeno in Portogallo.

Federica Verona – Parigi al bistrot, 1963

Non è che a me le persone mi interessino per fotografarle, mi interessano perché esistono. Mario Dondero

Un’esistenza normale, quella delle persone, che rimane sempre presente. Un’ azione immortale che potrebbe essere o succedere ovunque anche se, in realtà, è successa quasi 50 anni fa. Un’azione generata da individui con storie che non ci è dato conoscere, ma non importa, perché sono storie che ci possiamo semplicemente inventare. Noi, persone, in fondo serviamo a questo: a produrre, attraverso il nostro modo di essere, minime azioni spontanee non consce che generino immaginiari e storie nella testa di chi ci osserva. Una bellezza inconsapevole che ci rende immortali e che determina la nostra vera essenza.

Una bellezza che ci ricordi per quel modo di fumare, per i capelli poco curati, il seno cadente e quel golf senza colore. Per essere donne e uomini allo stesso tempo, a giocare una partita che vedrà vincitori e vinti dentro a quell’odore acido del fumo nuovo sopra a quello stantio.

Certo, per immortalarlo, serve un fotografo partigiano, anima curiosa, che giunge fino alla rive gauche senza però fermarsi solo li. Si, perché la curiosità, a volte, è ciò che spinge oltre quella solidità tanto agognata e sperata, il denaro, il successo. La curiosità è un’ossessione equilibrista, a volte, che quando ti fa vedere ciò che hai davanti, ampliando i confini relazionali ed esperienzali, rende ciò che fotografi, anche senza una macchina fotografica, immortale.

E così, un giorno, cercando la ricetta del Coq au Chambertin, forse ci capiterà di pensare, che siamo solo volti prestati a storie. Tutti abbiamo un inizio e una fine. È solo il ricordo di noi che può restare eterno, sempre che qualcuno passi di li in quell’istante, e lo sappia immortalare.

Stefano Zangrando – Günter Grass, Milano 1953

C’è un dialogo segreto in questa immagine. Non è solo un’intimità raggiunta, quel rapporto esclusivo e un po’ furtivo con l’oggetto che tanto alletta i fotografi. Qui c’è un incontro fra due novizi della cultura europea del secondo Novecento, e lo scatto di un giovane Mario Dondero sembra intuirne la parentela di spirito e di sorte. È il 1953. Dondero, venticinquenne, ha alle spalle l’esperienza partigiana in Val d’Ossola e ora è a Milano, dove avvia le sue prime collaborazioni giornalistiche e frequenta il bar Giamaica.

Il trascorso bellico di Grass, di un anno più vecchio, è più ambiguo, come emergerà molto tempo dopo: a una breve militanza nelle Waffen-SS ha fatto seguito un periodo di prigionia e ripensamento; poi la formazione artistica e, fra il ’51 e il ’52, viaggi in autostop tra Francia e Italia. Forse già durante queste peregrinazioni Grass, ancora sconosciuto, entra in contatto con l’ambiente milanese che tornerà a visitare l’anno dopo. Mi domando che periodo dell’anno sia, se Grass abbia già assistito, dalla specola di Berlino ovest, dove si è appena trasferito, alla rivolta degli operai della DDR in Potsdamer Platz, il 17 giugno, e alla sua repressione da parte delle truppe sovietiche.

E se, e come, la notizia sia giunta in Italia, a Milano, a Dondero. Sono entrambi agli esordi, l’attitudine civile che forgerà le loro poetiche è soltanto un abbozzo. Del resto in questa foto prevale altro: è il Dondero mondano, che immortala artisti e intellettuali, benché manchi ancora qualche anno al decollo della sua fama con il ritratto parigino dei nouveau romanciers. Ma qui c’è di più, c’è l’intuizione di un’ascesa.

Grass è colto dal basso, dall’umiltà di un occhio che si affianca alla fonte luminosa per fermare il volto attento e pacato, lo sguardo a sua volta teso verso l’alto, oltre l’immagine, la Gauloise imbevuta di luce, a tracciare una diagonale che con l’asse dello sguardo traccia un angolo acuto: lo stesso che alle spalle del futuro premio Nobel è alluso dalla disposizione delle foto cinematografiche, fra le quali si distingue, accanto a un bacio imminente, un’Anna Magnani sospirosa, anch’ella complice di questo gioco di linee oblique.

È un ritratto del giovane artista fra le stelle: un monito o un augurio? Ecco il dialogo segreto che il giovane Dondero instaura in questa foto: nel nostro futuro, sembra dire a Grass, ci sono i riflettori. Insidia, lusinga, necessità. Dondero sarà bravo a farne uso guardandosene, Grass avrà un bel da fare per non restarne abbagliato, comunque rimarranno entrambi legati al concreto, orientati all’impegno, nobilmente politici, i piedi ben saldi per terra, l’attenzione alla prosa del mondo. Senza troppa vanità, affabili, con stile.

Giovanna Zoboli – Parigi: meeting della gauche, 1959

A volte, mi capita, guardando il volto di una persona adulta, di immaginare quello che deve aver avuto da bambina. Oppure il contrario, guardando un bambino, penso al suo volto come sarà da grande. In entrambi i casi si tratta di fare questa operazione: riconoscere i tratti salienti, quelli che rimarranno, e presagire quelli che, invece, si perderanno. Mettersi nei panni del tempo e operare una selezione. Immaginare la promessa mantenuta o la portata del tradimento; la strada tenuta o persa.

Nella foto di Mario Dondero, il giovanissimo trombettista penso subito che sembri più piccolo degli anni che ha. Lo fanno adulto la camicia bianca delle occasioni importanti, il basco dei lavoratori francesi, il fiocco al colletto della divisa della banda di cui probabilmente fa parte, la lucentezza dell’ottone del difficile strumento musicale vegliato da una mano. Protetto da questa disciplina dell’appartenenza, dall’eleganza dell’anonimato imposti dall’occasione e dal ruolo, il suo volto, la sua mano al mento segnalano un’attenzione presa da qualcosa che lo incanta, rapendolo al contesto e a se stesso. In questa momentanea assenza, vacanza, c’è la piena fedeltà di un volto a se stesso.

Come in una sorta di laico giudizio universale, alla sua sinistra e alla sua destra, stanno due ragazzini della stessa età. Quello di sinistra, pesante di noia, appoggia il mento alle mani. Quello di destra fissa beffardo lo sguardo del fotografo, una mano a nascondere la bocca e qualcosa che somiglia a una diffidenza. Entrambi sembrano avere già appreso la lezione dell’essere nelle cose con indolenza o astuzia. Del latitare al presente, chiusi nella vicolo cieco di se stessi e delle circostanze. Lo segnala il fuori fuoco che erode i contorni della forma. Qualcosa che somiglia al tempo intento a lavorare ai tratti di un volto.

In ogni istante, nella stessa ora, luogo, situazione possiamo salvarci oppure soccombere.

Devi fare login per commentare

Accedi