Memoria e Futuro

A mondo morto

Ciclicamente leggiamo titoli che hanno, a mio avviso, il solo obiettivo di terrorizzarci (come se mancassero motivi). Per esempio, su notizie come questa. “Al 25 settembre 2025, il debito pubblico mondiale ha raggiunto livelli storici: secondo l’Institute of International Finance, il debito globale ha toccato i 312 mila miliardi di dollari. Di questi, circa 99,2 trilioni sono debito pubblico, mentre il restante è debito privato. Il rapporto debito/PIL globale si aggira intorno al 327%, una soglia che evidenzia quanto il sistema economico mondiale sia fondato su una struttura di indebitamento permanente.” Sentito il brivido dietro la schiena? Immagino di sì.

Tuttavia, per comprendere appieno la portata di questo fenomeno, è necessario compiere un salto logico fondamentale: ogni debito, per definizione, è anche un credito. L’enormità del debito (pubblico e privato) corrisponde perfettamente all’enormità del credito detenuto da qualcuno. Chi sono questi creditori? Sono altre nazioni, fondi sovrani, grandi istituzioni finanziarie internazionali, ma soprattutto, una miriade di investitori privati: fondi pensione, compagnie di assicurazione, fondi d’investimento e singoli risparmiatori che, attraverso l’acquisto di titoli di Stato, finanziano gli stati.

È un sistema di vasi comunicanti dove la passività di uno è l’attività di un altro, creando un’interdipendenza globale profonda e potenzialmente pericolosa. Il default di uno stato importante non significherebbe solo il suo collasso, ma l’azzeramento di un credito enorme nel bilancio di molti altri attori, innescando un effetto domino catastrofico.

È proprio su questa duplicità e sulla natura astratta di questo gigantesco gioco di specchi che le considerazioni del filosofo francese Jean Baudrillard risultano profetiche. Baudrillard, già decenni fa, sosteneva che il debito pubblico fosse ormai un “valore effimero e fittizio”. Secondo la sua visione, il debito ha superato la sua funzione economica reale per diventare un “simulacro”, un’entità che non rappresenta più un’obbligazione concreta verso una produzione futura, ma che vive di vita propria in un iper-realtà finanziaria.

La società odierna dipende passivamente dalla presenza ubiqua di simboli, narrazioni fallaci e virtuali che finiscono per sostituire la realtà che dovrebbero rappresentare.

Il debito pubblico moderno non rappresenta più un rapporto concreto tra creditori e debitori basato su beni reali, ma è diventato un simulacro finanziario. Per Baudrillard il problema è piuttosto di svelare la simulazione a se stessa, di spingerla oltre, fino alle conseguenze più estreme.

Il debito si auto-riproduce attraverso meccanismi sempre più astratti: derivati, cartolarizzazioni, strumenti finanziari complessi che creano valore dal nulla. La natura fittizia di questo sistema emerge chiaramente quando consideriamo che gran parte del debito pubblico mondiale è detenuto dalle stesse istituzioni che lo emettono – banche centrali che acquistano titoli di stato attraverso il quantitative easing. È un gioco di specchi dove il debitore è simultaneamente creditore di se stesso, rendendo l’intero meccanismo un perfetto esempio di quello che Baudrillard chiamava simulacro: una copia senza originale.

I media contemporanei sono responsabili di confondere la linea di demarcazione tra prodotti necessari (per vivere) e costruzioni simboliche. Allo stesso modo, il debito pubblico ha perso ogni collegamento con l’economia reale per diventare pura manipolazione di simboli numerici in un sistema che si auto-alimenta, creando ricchezza virtuale che esiste solo finché tutti credono nella sua validità.

Quindi, il debito pubblico mondiale non è solo una questione contabile, ma un fenomeno culturale e politico. Come suggerisce Baudrillard, è il segno di un’economia che ha smesso di rappresentare la realtà e ha iniziato a produrre simulacri — cifre che crescono all’infinito, senza mai trovare un punto di equilibrio.

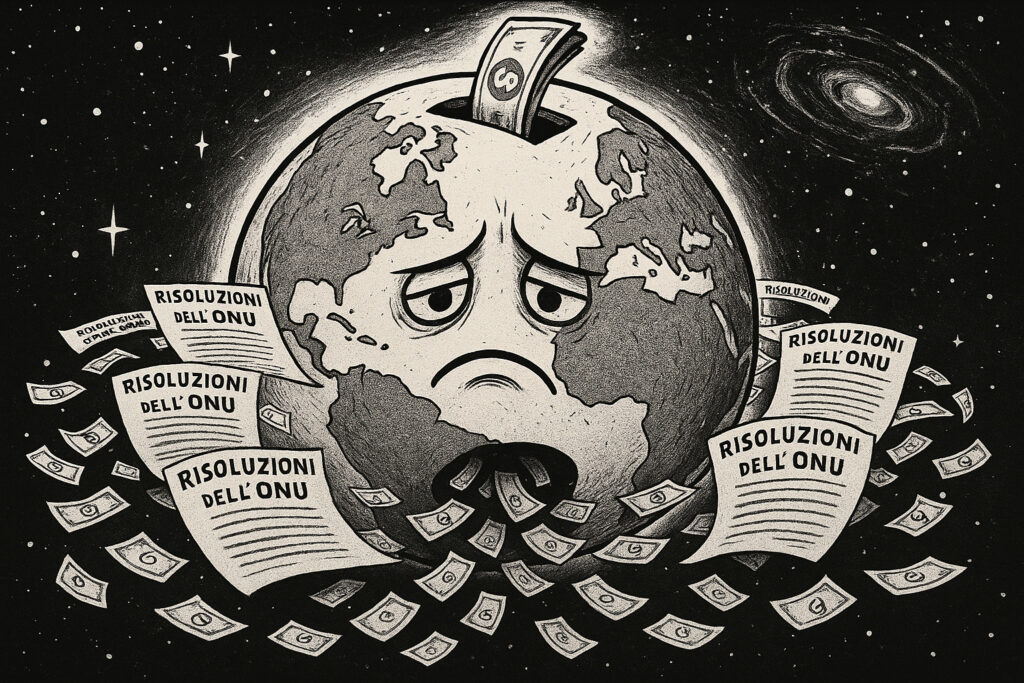

In questo scenario di iper-realtà economica, dove il debito pubblico mondiale si espande come una cifra che non ha più radici nella produzione reale, si può tracciare un inquietante parallelo con la virtualità del diritto internazionale. Come il debito, anche il diritto internazionale sembra esistere più come principio astratto che come forza vincolante (e l’ultima assemblea dell’ ONU lo ha rappresentato pienamente). Le crisi a Gaza e in Ucraina lo dimostrano: le risoluzioni, le convenzioni, i trattati — pur formalmente in vigore — vengono sistematicamente ignorati, sospesi o reinterpretati in base agli interessi geopolitici del momento.

Anche su questo Jean Baudrillard ci offre una chiave di lettura potente: “Il reale è ciò da cui si fugge, ciò che si simula, ciò che si sostituisce con il segno.” Il debito, come il diritto, diventa un segno senza referente, un codice che non rimanda più a una realtà concreta ma a un sistema autoreferenziale. Il diritto internazionale, nel suo fallimento nel prevenire o risolvere conflitti come quelli di Gaza o dell’Ucraina, si rivela anch’esso come un debito non pagabile — una promessa di giustizia che non trova mai compimento.

Così, il mondo contemporaneo si regge su due pilastri fittizi: il debito pubblico, che simula la ricchezza, e il diritto internazionale, che simula la pace. Entrambi sono strumenti di legittimazione, ma anche di controllo. Entrambi esistono più per essere evocati che per essere rispettati. E in questa doppia virtualità, si consuma il dramma della nostra epoca: una realtà sempre più governata da simulacri, dove la verità non è ciò che è, ma ciò che appare. E questi debiti (finanziari e legali) si pagheranno, come si diceva una volta, a babbo morto. Anzi, a mondo morto.

Devi fare login per commentare

Accedi