Memoria e Futuro

L’Eco della diffidenza

Prima di sospendere la quotidianità della rubrica per qualche tempo (anch’io merito un po’ di riposo), lascio che l’ultimo pezzo prima della vacanza sia un consiglio di lettura, che siate in spiaggia, montagna o a casa. Niente di troppo divertente, naturalmente, né di fantasioso, ma un recupero di memoria (come potrebbe essere altrimenti?). Si tratta di un volume ripubblicato l’anno scorso da La Nave di Teseo, e che vide la sua prima edizione più di cinquant’anni fa, nel 1973.

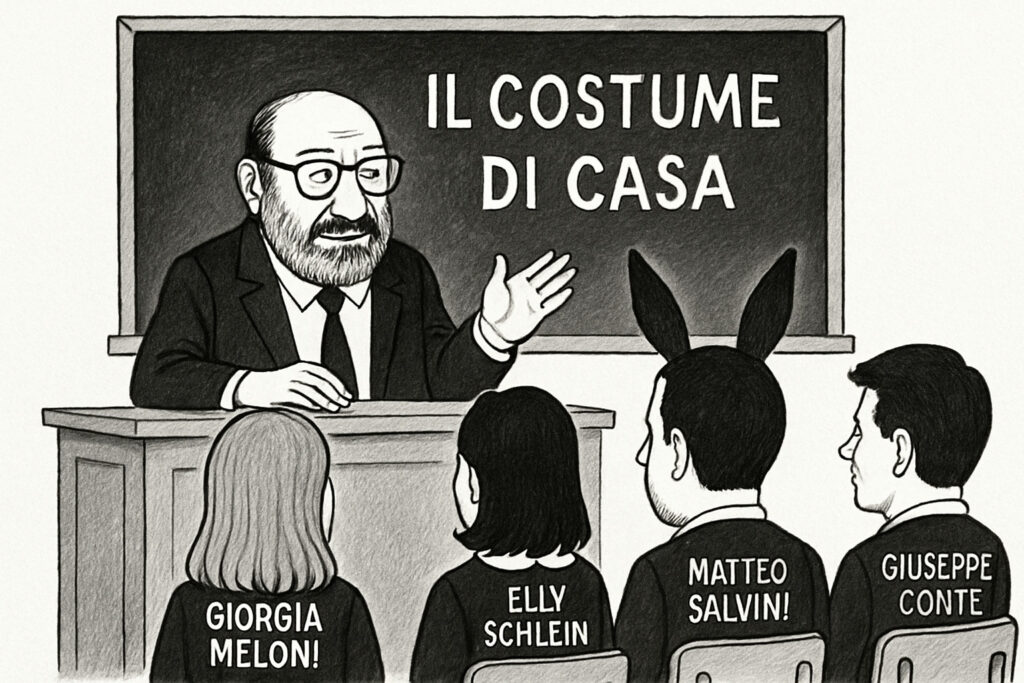

“Alcuni di questi scritti possono essere raccontati la sera ai bambini: perché imparino a diffidare e a leggere dietro, attraverso, di fianco”. Con queste parole Umberto Eco presentava allora “Il costume di casa”, raccolta di saggi sulla comunicazione di massa che oggi potrebbe suonare anche come un manuale di decodifica della politica contemporanea. Rileggerlo nel 2025, mentre la retorica del governo Meloni domina talk show e social, rivela inquietanti parallelismi.

Prendiamo il linguaggio della presidente del consiglio dall’ormai celebre invito della premier alla comunità rom: “Se sei nomade devi nomadare” all’ultimo post di (finta) autodenuncia sulla vicenda Albania (e successivi interventi). Quel fastidioso verbo inventato – nomadare – e lo stile del post (a metà tra la vittima e la martire) incarnano perfettamente ciò che Eco definiva “cifrario dei politici”: un linguaggio che “svela conformismo e manipolazione attraverso l’ambiguità deliberata”, trasformando gruppi umani in categorie zoologiche e vicende serie in risse da social. Un meccanismo che il filosofo smascherò quarant’anni prima dei tweet di Salvini e delle narrazioni sovraniste.

E che dire delle fake news? Già negli anni ’70 Eco analizzava i telegiornali come “congegni apparentemente innocui” generatori di “un’abnorme proliferazione di notizie manipolate”. Oggi quel modello si è ipertrofizzato con il sovraccarico informativo dei social media. Quando si ripete la stanca litania del “prima gli italiani” mentre l’Istat registra il crollo demografico, si applica inconsapevolmente la scherzosa lezione dell’intellettuale: “L’aria fresca della sera è il respiro del vento che si addormenta placido tra le braccia della notte”. Una poesia vuota che cela l’assenza di soluzioni, in quello che poco poi sarebbe stato il perfetto esempio di una supercazzola ma che Eco chiamava “squallore dell’estetica piccolo-borghese” (e quanta ce n’è all’interno dell’attuale governo, di questa “estetica”).

Nei saggi “L’industria della cultura di destra” e “Fascio e fumetto”, Eco svelava come certi immaginari sopravvivano “nelle pieghe del costume quotidiano”. Oggi li ritroviamo nell’immagine governativa: i video assertivi della Meloni, le divise usate spesso dagli esponenti del governo come scenografia, il culto della tradizione trasformato in hashtag (#ItaliaSovrana). È l’attualizzazione di quel provincialismo culturale che il semiologo sintetizzava con: “La gente crede solo a quello che sa già”, un circolo vizioso sfruttato dalla destra globale da Trump a Orban.

Contro questa deriva, Eco proponeva la “guerriglia semiologica”: tattiche per smontare i linguaggi tossici. In tempi di deepfake e ChatGPT usati al servizio del potere, quel metodo diventa esercizio di sopravvivenza democratica. Qui ci si è provato in questi mesi, sperando che il professore non ne abbia avuto troppo a male, in quanto ad efficacia e risultati.

Ma come reagirebbe lui oggi, alla retorica del potere? Probabilmente ricordando che “l’uomo colto è colui che sa dove cercare l’informazione quando gli serve”, antidoto al “narcisismo al ribasso” di cui parla il linguista Giuseppe Antonelli cinquant’anni dopo la prima uscita del libro, in un suo scritto: “In politica vince chi alimenta il narcisismo dei destinatari, i quali – lusingati – preferiscono riflettersi che riflettere”.

Quando nel 1973 descriveva “le tare intemporali dell’Italia”, Eco fotografava vizi oggi più vivi che mai: la teatralizzazione del potere (dalle parate militari ai selfie istituzionali), l’anti-intellettualismo (“votami perché come te non so nulla”), la banalizzazione del kitsch (dai post della presidente del consiglio e dei suoi vice ai meme governativi). Rimane attualissimo il monito conclusivo: “Nessuna esperienza quotidiana è troppo bassa per l’uomo che pensa”. Forse per questo Il costume di casa – dopo 50 anni – resta la lente più efficace per guardare l’Italia. Anche nella splendida dedica: “A mio padre, che mi ha insegnato a non crederci. A mia madre, che mi ha insegnato a dirlo”. Un dovere civile mai così urgente nell’era della post-verità borgatara. A presto, ma non prestissimo.

Devi fare login per commentare

Accedi