Memoria e Futuro

Foxy lady

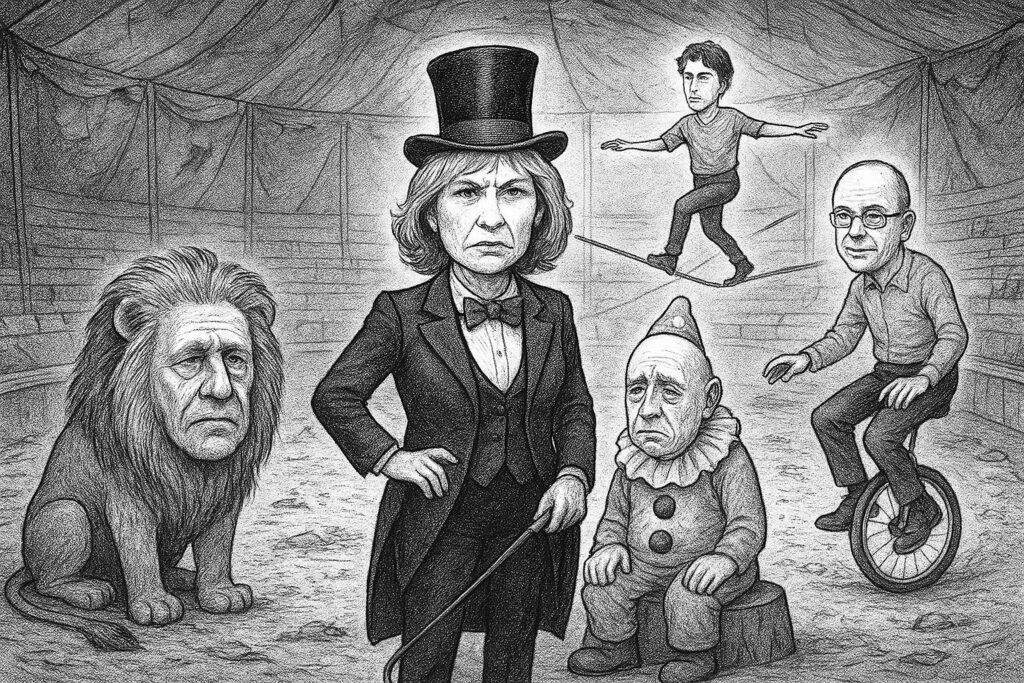

L’altra sera, per puro caso, mentre era in tutte altre faccende affaccendato, ho avuto “l’opportunità”, grazie ad un vicino di casa generoso in volume della TV, di sentire una buona ventina di minuti di una puntata standard della nuova stagione di Otto e mezzo e mi sono ricordato perché è ormai più di una quindicina di anni che evito di guardare il programma (e devo anche dire che, da quando ho smesso, è pure peggiorato, da ciò che ho sentito). Intendiamoci, sin dall’inizio, sotto la conduzione di Lilli Gruber, “Otto e mezzo” si è trasformato in qualcosa di profondamente diverso dalle sue origini: un salotto televisivo prevedibile, dove il dibattito si è spesso ridotto a monologo mascherato, dove gli ospiti sembrano selezionati più per confermare una tesi che per contrastarla, dove l’interruzione sostituisce l’argomentazione e lo scontro ideologico (quando c’è) degenera in scaramuccia sterile. In questo periodo nulla dissimile a tutto ciò che offre la dieta televisiva odierna.

La deriva è evidente a chiunque ricordi gli esordi del programma. Quando “Otto e mezzo” nacque, nel 2002, portava con sé una promessa rivoluzionaria per il panorama televisivo italiano: un confronto autentico tra posizioni diverse, senza la pacatezza artificiosa dei salotti RAI né le urla scomposte dei talk show trash. Era un esperimento di televisione adulta, che credeva nell’intelligenza dello spettatore.

I primi anni furono comunque caratterizzati dai memorabili battibecchi tra Giuliano Ferrara e Gad Lerner. Erano scontri veri, aspri, talvolta al limite della sopportazione, ma incredibilmente fecondi. Ferrara, con la sua oratoria traboccante e il suo neocattolicesimo liberale venato di neoconservatorismo americano, si confrontava con Lerner, intellettuale di sinistra dalla formazione marxista e dalla sensibilità ebraica. Non si limitavano a occupare spazi televisivi alternandosi in monologhi paralleli: si ascoltavano, si rispondevano, si provocavano. Le loro divergenze erano abissali, eppure proprio nell’abisso poteva nascere la scintilla del pensiero.

Quelle discussioni obbligavano lo spettatore a pensare. Ferrara poteva essere eccessivo, Lerner moralistico, ma entrambi portavano argomenti, riferimenti culturali, visioni del mondo articolate. Non importava da che parte stessi: uscivi dalla visione con qualche certezza scossa, qualche domanda in più.

Attenzione, qui merita fare una pausa nel racconto. Ho scritto poco fa “primi anni” parlando del sodalizio Ferrara-Lerner. Ma, riguardo a Otto e mezzo questo non è vero. C’è infatti un curioso fenomeno di memoria, certamente mio ma immagino collettiva, legato alla coppia Ferrara-Lerner: nella percezione comune, il loro sodalizio televisivo sembra essere durato anni, un’epoca intera della televisione italiana. In realtà, si tratta di quello che gli psicologi chiamano “effetto Mandela” – un falso ricordo condiviso da molte persone.

La verità è che Ferrara e Lerner condussero insieme “Diario di guerra” dall’8 ottobre 2001 al 15 marzo 2002, poi “Otto e mezzo” debuttò il 18 marzo 2002 e quando finì la prima stagione, alla fine del 2002, le loro strade si separarono. In totale, la leggendaria coppia ha condotto insieme per poco più di un anno, dall’autunno 2001 alla fine del 2002.

Eppure, quel singolo anno ha avuto un impatto così profondo sull’immaginario collettivo che molti giurerebbero che i due abbiano litigato in prima serata per almeno tre o quattro stagioni. L’intensità dei loro scontri, la densità intellettuale di ogni puntata, la carica emotiva di quegli scambi hanno dilatato il tempo nella memoria degli spettatori. È come se ogni puntata valesse per dieci, e quel singolo anno è bastato a creare un mito che sopravvive ancora oggi, vent’anni dopo.

È la prova, paradossale, che quando la televisione è davvero significativa, quando ogni puntata lascia il segno, il tempo si dilata nella memoria collettiva. Un anno di Ferrara e Lerner vale più di diciassette anni di format routinari. La quantità è stata battuta dalla qualità, almeno nel ricordo.

Quando Lerner lasciò il programma, arrivò Luca Sofri, e la dialettica cambiò registro ma non qualità. Sofri portava il pragmatismo post-ideologico della sua generazione, un approccio più analitico e meno passionale, ma ugualmente rigoroso. Con Ferrara il confronto divenne forse meno incendiario ma non meno interessante: da una parte il grande narratore conservatore, dall’altra il cronista scettico dell’era digitale. Erano due modi di guardare l’Italia che si confrontavano onestamente.

Nel corso di questi anni ci fu anche un breve passaggio di Barbara Palombelli come co-conduttrice, ma la figura che rimase più a lungo al fianco di Ferrara fu Ritanna Armeni, dal settembre 2004 al febbraio 2008, (con un breve interludio di Lerner di ritorno) diventando la sua spalla più duratura in questa fase del programma.

Quando Ferrara abbandonò “Otto e mezzo” nel febbraio 2008, la Armeni continuò brevemente alla conduzione insieme a Lanfranco Pace, già noto al pubblico per la rubrica “Il Punto” che introduceva i temi della serata. Ma fu con l’arrivo di Lilli Gruber, nel settembre 2008, che il programma cambiò radicalmente pelle.

I dati di ascolto raccontano una storia paradossale. Nel 2002, la prima stagione di “Otto e mezzo” registrava appena 396.000 telespettatori medi. Era, in effetti, una televisione per pochi: il confronto dialettico, la complessità argomentativa, il rifiuto delle semplificazioni attiravano un pubblico ristretto ma qualificato. In più di vent’anni, “Otto e mezzo” è passato da 396.000 telespettatori medi a oltre 1.700.000, più che quadruplicando il proprio pubblico.

Il successo numerico coincide però con un impoverimento qualitativo. “Otto e mezzo” è diventato una televisione per molti (rispetto al passato), ma al prezzo di trasformarsi in qualcosa di pericolosamente simile a una copia sbiadita di Fox News: non più uno spazio di confronto, ma un luogo di conferma dei bias cognitivi di un preciso segmento di telespettatori. Come Fox serve il pubblico repubblicano americano fornendogli quotidianamente la rassicurazione che le proprie convinzioni sono giuste e gli avversari sempre in malafede, così “Otto e mezzo” sembra sempre più rivolgersi a chi cerca conferme, non sfide intellettuali.

Il programma si è inoltre trasformato in una sorta di vetrina promozionale incrociata per l’impero editoriale di Urbano Cairo. Una sera c’è Massimo Gramellini, una sera Paolo Mieli, un’altra ancora un altro firma del Corriere della Sera: è una partita di giro continua tra La7 e le testate cairotiane. Gli ospiti fissi sono quasi sempre giornalisti del gruppo, in un circuito autoreferenziale che permette a Cairo di ottimizzare le risorse in un momento in cui sia le televisioni che i giornali perdono rispettivamente spettatori e copie vendute. È una strategia industriale comprensibile, forse inevitabile nell’economia dei media contemporanea, ma che contribuisce a impoverire ulteriormente il dibattito: invece di voci diverse, prospettive variegate, sguardi indipendenti, si moltiplicano le variazioni sullo stesso tema, lo stesso linguaggio, la stessa visione del mondo.

La Gruber interrompe, incalza, giudica, ma raramente facilita un vero dialogo. Gli ospiti “scomodi” (che ancora accettano di partecipare per motivi spesso puramente promozionali) sono diventati rari, e quando ci sono vengono spesso trattati come eccezioni folcloristiche da contenere o bersagli da ridicolizzare. Il pubblico fedele sa già cosa sentirà, quali saranno le conclusioni, chi verrà assolto e chi condannato. È una televisione che conforta, non che disturba.

Il problema non è l’orientamento politico – ogni giornalista ne ha uno – ma l’impoverimento del dibattito. Dove c’erano idee in confronto, ora ci sono temi trattati con frasi fatte e slogan assertivi. Dove c’era dialettica, ora c’è scontro rituale. Dove “Otto e mezzo” costruiva (nei limiti di quanto possa farlo un programma televisivo) pensiero, ora spesso si limita a confermare pregiudizi. Il programma ha conquistato l’audience, ma ha perso l’anima: da minoranza intellettualmente inquieta è diventato maggioranza ideologicamente appagata, da laboratorio di confronto a ingranaggio di una macchina editoriale che deve macinare ascolti e ottimizzare costi.

La televisione che pensa, quella che Ferrara e Lerner incarnavano tra insulti e argomenti, sembra un lusso che non possiamo più permetterci. O forse, più semplicemente, non vogliamo più permettercelo: è più comodo sentirsi dire che abbiamo ragione, possibilmente sempre dalle stesse voci rassicuranti.

Devi fare login per commentare

Accedi