Memoria e Futuro

Humour nero

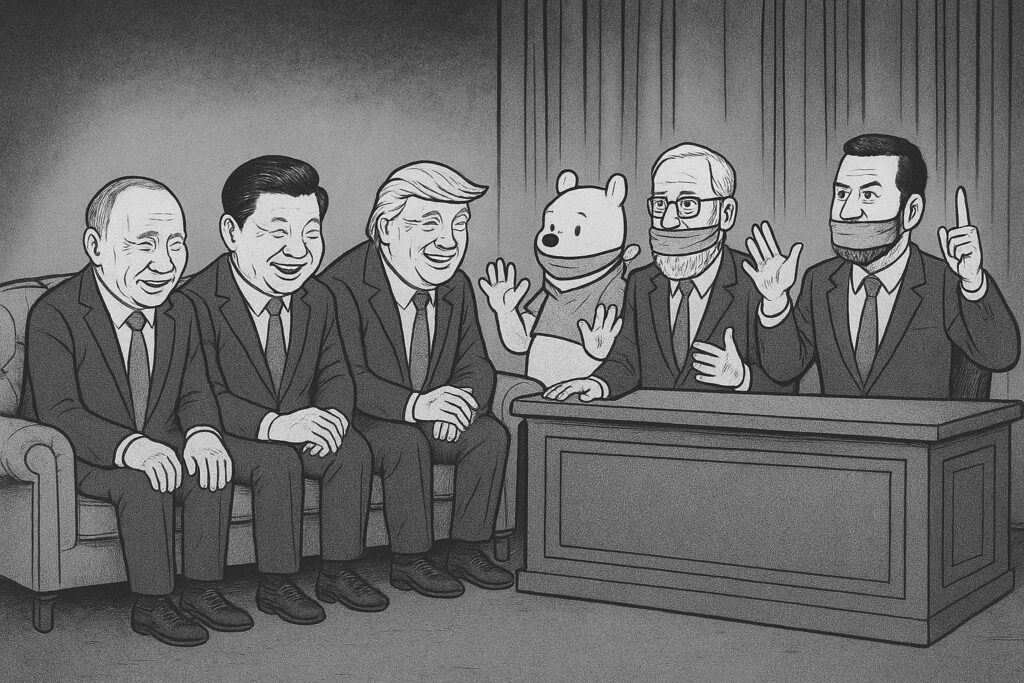

Chi ha fatto qualche studio sulla materia lo sa. Il termine “regime” nasce come parola neutra. In latino indicava semplicemente un “modo di governare”, un assetto politico. Ancora oggi, in teoria, potrebbe descrivere qualsiasi forma di governo, dal più democratico al più autoritario. Ma nell’uso comune, soprattutto dopo il Novecento, il termine ha assunto una connotazione negativa, legata a sistemi che limitano le libertà, reprimono il dissenso e controllano l’informazione. È in questo contesto che la satira diventa un banco di prova: perché se un potere non tollera di essere ridicolizzato, allora quel potere mostra la sua vera natura totalitaria.

L’episodio più recente che ha acceso il dibattito è quello del conduttore del Jimmy Kimmel Live!, che è stato sospeso per qualche giorno (dovrebbe rientrare stasera e vedremo se e come si comporterà dopo l’accaduto) dopo un monologo in cui prendeva di mira Donald Trump e la retorica del movimento MAGA (ma qualcuno dice che il problema non fosse il monologo ma questo imbarazzante spezzone, tutto farina del sacco dell’attuale presidente). La decisione della rete, maturata sotto pressioni politiche e istituzionali (dal retrogusto finanziario), ha trasformato una gag televisiva in un caso di libertà d’espressione. Le reazioni del mondo dello spettacolo e le manifestazioni di piazza a Los Angeles hanno mostrato quanto la satira, anche in un Paese (finora) democratico, possa diventare terreno di scontro quando il potere si sente minacciato. Ma perché sentirsi minacciati da una battuta? Perché una battuta, per quanto sembri leggera, ha un potere che spesso supera quello di un editoriale o di un’inchiesta. La risata scardina l’aura di serietà e intoccabilità che i leader autoritari cercano di costruire attorno a sé. A questo aggiungiamo che, è vero (come dice Trump) che negli ultimi anni i late show americani hanno perso gran parte del pubblico televisivo tradizionale, ma non la loro influenza. La fruizione si è spostata dal salotto alla rete: monologhi e sketch non si guardano più in diretta, bensì in clip su YouTube, TikTok o X, diventando virali e raggiungendo platee globali. E questo diventa un problema in più per chi vuole censurare.

Non è una novità. Già durante il fascismo, Benito Mussolini aveva compreso il pericolo del ridicolo. Riviste come Il Becco Giallo furono chiuse, vignettisti perseguitati, giornalisti messi a tacere. Il Duce non poteva permettere che la sua immagine fosse corrosa dall’ironia, perché il mito dell’uomo forte si reggeva anche sull’aura di infallibilità. La censura preventiva e la repressione giudiziaria furono strumenti centrali per soffocare ogni voce satirica.

Per restare ad esempi contemporanei, in Iran la satira è tuttora considerata un atto di sovversione. Vignettisti come Atena Farghadani sono stati incarcerati per aver criticato il Parlamento o il clero. Nonostante ciò, l’umorismo continua a circolare clandestinamente, soprattutto sui social, diventando una forma di resistenza culturale. La risata, in questo contesto, è un atto politico che sfida apertamente il potere religioso e istituzionale.

Il caso più drammatico resta quello di Charlie Hebdo. Il 7 gennaio 2015, due fratelli armati fecero irruzione nella redazione del settimanale satirico francese, uccidendo dodici persone. Non viene troppo spesso ricordata la matrice di questo attentato, rivendicato da al-Qaeda nello Yemen e alimentato da anni di campagne di odio contro la libertà di satira.

In Cina, la satira è forse ancora più soffocata che altrove. Il Partito Comunista considera l’ironia politica una minaccia diretta alla stabilità del regime (chissà se il sempre sagace Massimo D’Alema conosce questo aspetto del regime che sponsorizza). Dal 2018, le autorità hanno vietato ufficialmente parodie e contenuti satirici sul web, dichiarandoli “illegali” se non rispettano i “valori fondamentali del socialismo”. Meme e battute circolano comunque, ma in forme criptiche e fugaci, spesso cancellate in poche ore. Persino l’orso Winnie the Pooh è stato censurato, perché usato dagli utenti per paragonare Xi Jinping al celebre personaggio. La satira sopravvive solo come linguaggio sotterraneo, fatto di allusioni e simboli, in un Paese dove ridere del potere può costare la carriera, la libertà o l’oscuramento immediato.

Negli Stati Uniti, Trump ha da sempre avuto un rapporto conflittuale con la satira (e le critiche in genere). Oltre al caso Kimmel, programmi come Saturday Night Live e comici come Stephen Colbert hanno fatto della parodia del presidente un cavallo di battaglia. Trump ha reagito con rabbia, accusando i media satirici di diffondere “fake news” e arrivando a minacciare azioni legali. Pur non potendo censurare direttamente, ha cercato di creare un clima ostile verso chi lo ridicolizzava, alimentando tensioni tra potere politico e cultura satirica.

In Russia, Vladimir Putin ha progressivamente ridotto gli spazi per la satira politica. Negli anni Duemila, programmi televisivi come Kukly, che usavano pupazzi per rappresentare i leader, furono cancellati dopo aver preso di mira il presidente. Oggi, chi osa ironizzare online rischia multe, processi o l’esilio. La guerra in Ucraina ha reso la repressione ancora più dura: una battuta sbagliata può essere bollata come “discredito delle forze armate”.

Il filo rosso che lega questi episodi è evidente: la satira non è solo intrattenimento, ma un atto politico. Ridicolizzare il potere significa incrinarne l’autorità, smascherarne le contraddizioni, renderlo vulnerabile agli occhi dell’opinione pubblica. Per questo, da Mussolini a Putin, da Teheran a Washington, i potenti hanno cercato di imbavagliare chi fa ridere. Eppure, ogni volta che un comico viene censurato, un giornale chiuso o un vignettista perseguitato, la satira dimostra la sua forza: se il potere teme la risata, è proprio la risata a rivelarne la fragilità.

Devi fare login per commentare

Accedi