Memoria e Futuro

Il festival della diplocrisia

La telefonata dello scorso 14 ottobre tra Steve Witkoff, magnate immobiliare diventato inviato speciale di Trump, e Yuri Ushakov, consigliere di Putin, ha scatenato, quando è stato rivelata da Bloomberg, uno scandalo. Witkoff consigliava a Ushakov su come Putin dovrebbe approcciarsi a Trump, suggerendo di congratularsi per il cessate il fuoco a Gaza e presentarsi come sostenitore della pace. L’indignazione è stata immediata: un uomo d’affari che fa coaching al consigliere del Cremlino su come manipolare il presidente americano. Ma fermiamoci un momento. Siamo davvero sicuri che questo tipo di conversazioni siano una novità nella storia della diplomazia?

Ci piace immaginare i diplomatici tradizionali come figure austere che si muovono in sale affrescate, parlano in termini misurati, rispettano protocolli centenari. La realtà è sempre stata molto più prosaica e, francamente, molto più simile a quello che ha fatto Witkoff. Prendiamo Henry Kissinger, considerato uno dei più grandi diplomatici del Novecento. Le sue conversazioni private con i cinesi negli anni Settanta, che portarono alla storica apertura con Pechino, erano piene di suggerimenti su come “vendere” determinate posizioni ai rispettivi governi interni. Kissinger spiegava a Zhou Enlai come Nixon avrebbe presentato certe questioni al Congresso, e Zhou faceva lo stesso riguardo al Partito Comunista Cinese. Si scambiavano consigli su quali parole usare, quali toni evitare, come gestire le rispettive opinioni pubbliche. Era forse diverso da quello che ha fatto Witkoff con Ushakov? In sostanza, no. Entrambi stavano facendo quello che i negoziatori hanno sempre fatto: costruire ponti di comprensione reciproca, suggerire approcci che potessero funzionare, preparare il terreno per un accordo.

La storia delle relazioni internazionali è piena di canali informali, conversazioni non ufficiali, intermediari improbabili. Durante la crisi dei missili di Cuba, il fratello del presidente Kennedy, Robert, incontrava segretamente l’ambasciatore sovietico Dobrynin per esplorare soluzioni che nessuna delle due parti poteva proporre pubblicamente. Si scambiavano idee su come “confezionare” un accordo in modo che entrambi i leader potessero dichiarare vittoria. Era diplomazia o deal-making? La linea è sempre stata sfumata. Gli stessi canali segreti caratterizzarono gli accordi di Oslo tra Israele e l’OLP negli anni Novanta. Accademici norvegesi, non diplomatici di carriera, facilitarono incontri dove israeliani e palestinesi si parlavano come persone, non come rappresentanti di posizioni irriducibili. Si davano consigli reciproci su come “vendere” il processo di pace ai loro rispettivi elettorati, esattamente come Witkoff consigliava Ushakov.

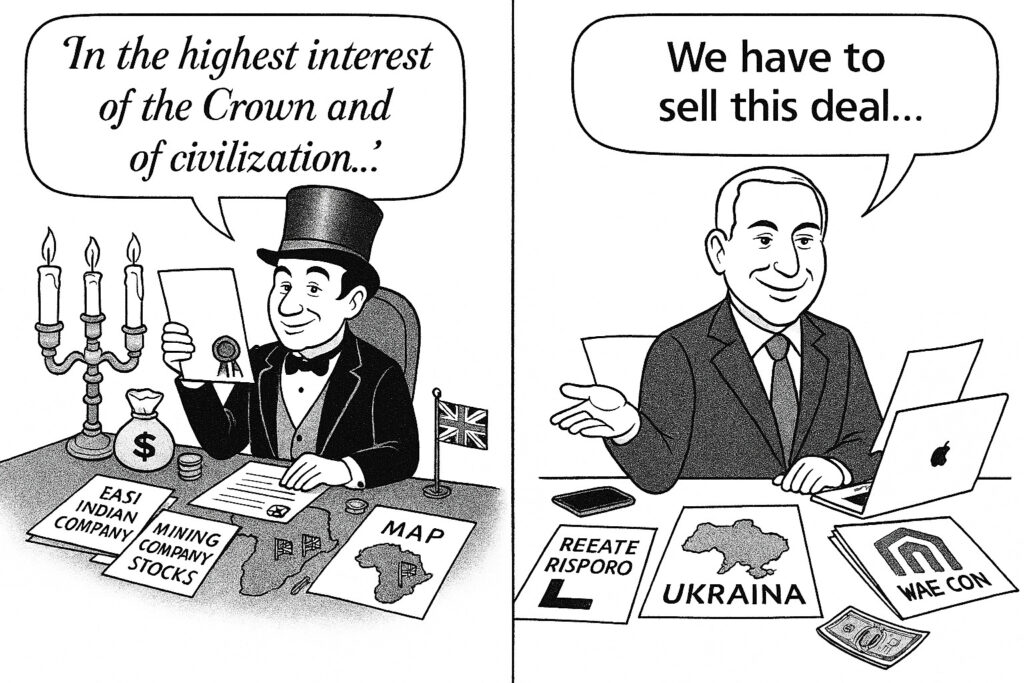

Allora dove sta la differenza tra un diplomatico e un mediatore d’affari? La risposta convenzionale è: nella formazione, nell’esperienza, nella comprensione delle complessità geopolitiche. Ma questa risposta regge all’esame dei fatti? Steve Witkoff non conosce la storia dei Balcani, probabilmente non avrebbe saputo collocare l’Ucraina su una mappa prima del 2022, ignora le sottigliezze del diritto internazionale. Ma Kissinger, il più celebrato diplomatico americano, era un professore universitario senza esperienza diplomatica quando Nixon lo nominò. Il suo approccio alla politica estera era essenzialmente quello di un teorico della realpolitik che vedeva le relazioni internazionali come una partita a scacchi dove contavano solo gli interessi e il potere. La vera differenza potrebbe non essere nelle competenze, ma nel linguaggio. I diplomatici tradizionali hanno imparato a mascherare le transazioni dietro un linguaggio elevato. Parlano di “interessi nazionali vitali” invece che di “cosa ci guadagniamo”, di “architettura di sicurezza” invece che di “deal”, di “compromesso onorevole” invece che di “vendita”. Ma sotto la superficie retorica, il processo è sorprendentemente simile.

Ma c’è una questione ancora più profonda che merita attenzione: cosa intendiamo davvero quando parliamo di “interesse nazionale”? La retorica diplomatica ci ha abituati a pensare agli interessi nazionali come qualcosa di astratto, quasi mistico, legato alla sicurezza, alla sovranità, ai valori di una nazione. La storia ci racconta una verità molto diversa: l’interesse nazionale è stato quasi sempre, prima di tutto, un interesse d’affari.

L’impero britannico è l’esempio perfetto di questa sovrapposizione. Quando i libri di storia parlano dell’espansione coloniale britannica come di un progetto di grandezza nazionale, di missione civilizzatrice, di burden dell’uomo bianco, stanno omettendo il motore principale di quell’espansione: il commercio. La Compagnia delle Indie Orientali non era un’agenzia governativa, era una corporation privata con un esercito proprio. Conquistò il subcontinente indiano non per diffondere i valori britannici, ma per controllare il commercio di spezie, tessuti, oppio. I diplomatici britannici seguivano gli interessi dei mercanti, non il contrario. Le guerre dell’oppio contro la Cina furono combattute letteralmente per difendere il diritto di una compagnia privata di vendere droga al popolo cinese. Eppure furono presentate come questioni di principio, di libertà di commercio, di dignità nazionale.

Gli ambasciatori britannici in Africa e Asia erano spesso azionisti delle compagnie che operavano in quei territori. Quando negoziavano trattati, quando tracciavano confini, quando decidevano chi sostenere e chi combattere, lo facevano con un occhio al bilancio delle loro società. La differenza con Witkoff è che loro chiamavano tutto questo “servizio alla Corona”. Il linguaggio era nobile, ma la sostanza era identica a quella di un consiglio di amministrazione che pianifica l’espansione in nuovi mercati.

E non è un fenomeno limitato all’epoca coloniale. La politica estera americana del XX secolo è stata largamente guidata dagli interessi delle corporation petrolifere in Medio Oriente, delle compagnie minerarie in America Latina, delle manifatture che cercavano mercati aperti in Asia. Quando nel 1953 la CIA orchestrò il colpo di stato in Iran che rovesciò il primo ministro democraticamente eletto Mohammad Mossadegh, lo fece per proteggere gli interessi della Anglo-Iranian Oil Company, che sarebbe poi diventata BP. Ma il linguaggio ufficiale parlava di contenimento del comunismo, di stabilità regionale, di interesse nazionale.

Le guerre in Iraq hanno avuto molto a che fare con il controllo delle risorse petrolifere, ma sono state vendute all’opinione pubblica come questioni di sicurezza nazionale, di armi di distruzione di massa, di esportazione della democrazia. I contratti multimiliardari per la ricostruzione andarono a compagnie americane i cui dirigenti avevano stretti legami con l’amministrazione. Ma tutto questo veniva presentato con il linguaggio solenne della diplomazia e della strategia geopolitica.

Forse lo scandalo della telefonata Witkoff-Ushakov non sta in quello che è stato detto, ma nel fatto che sia stato detto apertamente. Trump ha difeso la conversazione dichiarando: “Deve vendere questo all’Ucraina. Deve vendere l’Ucraina alla Russia. È quello che fa un mediatore d’affari”. Questa franchezza è brutale, ma è davvero falsa? Quando nel 1938 Chamberlain tornò da Monaco dichiarando di aver ottenuto “la pace per i nostri tempi”, stava vendendo alla Gran Bretagna la cessione dei Sudeti cecoslovacchi a Hitler. Era un diplomatico di carriera che usava un linguaggio nobile per una transazione che sacrificava un paese più piccolo agli interessi delle grandi potenze. E quali erano questi interessi? Anche economici: evitare una guerra che avrebbe devastato i commerci europei, proteggere gli investimenti britannici in Germania, mantenere aperte le rotte commerciali. La differenza con Witkoff è che Chamberlain non avrebbe mai usato la parola “vendere”, anche se era esattamente quello che stava facendo.

La diplomazia del dopoguerra è piena di questi esempi. Gli accordi di Yalta furono essenzialmente una spartizione di sfere d’influenza tra Churchill, Roosevelt e Stalin. Roosevelt “vendette” l’Europa orientale a Stalin in cambio dell’entrata sovietica nella guerra contro il Giappone. Ma c’era anche una dimensione economica: la definizione di zone dove le rispettive economie avrebbero avuto accesso privilegiato, la spartizione di risorse, il controllo di infrastrutture strategiche. I diplomatici coinvolti avrebbero inorridito di fronte a questa descrizione, ma era esattamente quello che stava accadendo.

Ci piace pensare che i diplomatici tradizionali siano mossi solo dall’interesse nazionale, mentre gli uomini d’affari portano con sé conflitti di interesse personali. Ma questa distinzione resiste all’analisi? Gli storici hanno documentato come molti diplomatici europei del XIX secolo avessero interessi finanziari personali nei paesi dove servivano. Gli ambasciatori britannici in America Latina spesso avevano investimenti nelle compagnie minerarie che promuovevano. I diplomatici francesi in Medio Oriente erano legati alle compagnie petrolifere che difendevano. La differenza è che allora era considerato normale, parte del sistema. L’ambasciatore britannico in Argentina che possedeva azioni nelle ferrovie argentine non veniva considerato in conflitto di interessi, era considerato qualcuno che capiva davvero gli interessi del suo paese in quella regione.

Anche nell’era moderna, i diplomatici vanno in pensione e finiscono nei consigli di amministrazione delle corporations che operano nei paesi dove hanno servito. Le loro connessioni personali diventano asset commerciali. La porta girevole tra diplomazia e affari è sempre esistita, solo che girava in direzione opposta: prima la diplomazia, poi gli affari. Ora Witkoff inverte la sequenza, ma il risultato finale è simile. E forse la sua onestà nell’ammettere che si tratta di “vendere” è più vicina alla realtà storica di quanto vorremmo ammettere.

Allora forse la domanda da porsi non è: “Come ha potuto Witkoff comportarsi così?”, ma: “Perché fingiamo che la diplomazia sia mai stata diversa?”. La telefonata con Ushakov ci scandalizza perché rivela meccanismi che preferiamo non vedere. Ci mostra che la diplomazia, spogliata del suo linguaggio aulico e dei suoi rituali, è sempre stata una forma di mediazione tra interessi, dove si cerca di costruire accordi che le parti possano accettare. E questi interessi, molto più spesso di quanto ammettiamo, sono stati interessi commerciali, economici, d’affari mascherati da grandi principi nazionali. Il deputato repubblicano Don Bacon ha definito Witkoff “completamente favorevole ai russi”, ma quanti diplomatici americani durante la Guerra Fredda furono accusati di essere troppo accomodanti con l’URSS quando cercavano il dialogo? E quanti di loro, in realtà, stavano semplicemente cercando di proteggere canali commerciali, accordi energetici, opportunità di business che beneficiavano corporations americane? La differenza tra “costruire ponti” e “essere favorevoli all’altra parte” è spesso solo questione di chi vince la battaglia narrativa.

La vicenda Witkoff ci costringe a fare i conti con una verità scomoda: forse i mediatori d’affari non stanno sostituendo i diplomatici perché sono peggiori, ma perché sono più onesti riguardo a quello che la diplomazia è sempre stata. Dicono “vendere” invece di “facilitare il consenso”, parlano di “deal” invece che di “accordi multilaterali”, ammettono gli interessi invece di nasconderli dietro principi universali. Questo non significa che non ci siano differenze. I diplomatici tradizionali portano esperienza, conoscenza istituzionale, comprensione delle conseguenze a lungo termine. Ma forse dovremmo smettere di fingere che queste differenze siano di natura, anziché di grado. La diplomazia è sempre stata l’arte del possibile, del compromesso, della transazione commerciale mascherata da alta politica. Che la pratichi un ambasciatore con quarant’anni di servizio o un magnate immobiliare, la sostanza rimane sorprendentemente simile. La vera domanda non è se Witkoff sia adatto al ruolo, ma se siamo pronti ad accettare che la diplomazia, privata delle sue maschere, assomigli molto più al mondo degli affari di quanto ci piaccia ammettere. E se siamo pronti ad ammettere che l'”interesse nazionale” è stato, per la maggior parte della storia, un modo elegante per dire “interesse d’affari delle nostre élite economiche”.

Devi fare login per commentare

Accedi