Memoria e Futuro

Il filo spezzato

Piazza Gae Aulenti, Milano. Un coltello da 25 centimetri nella schiena di una dirigente. L’aggressore, Vincenzo Lanni, ha problemi psichiatrici accertati. New York, dicembre 2024. Luigi Mangione, laureato alla Ivy League, uccide il CEO di UnitedHealthcare con una pistola stampata in 3D, lasciando bossoli incisi con le parole “delay, deny, depose”. Pennsylvania, luglio 2024. Thomas Crooks, ventenne solitario, spara a Donald Trump durante un comizio. Huntingdon, Inghilterra, sera del 1 novembre 2025. Sul treno delle 18.25 da Doncaster a Londra King’s Cross un uomo di 32 anni accoltella undici passeggeri. Testimoni parlano di scene di panico totale, passeggeri insanguinati che correvano tra le carrozze, gente che si barricava nei bagni. Aggressori diversi, spesso senza legami apparenti.

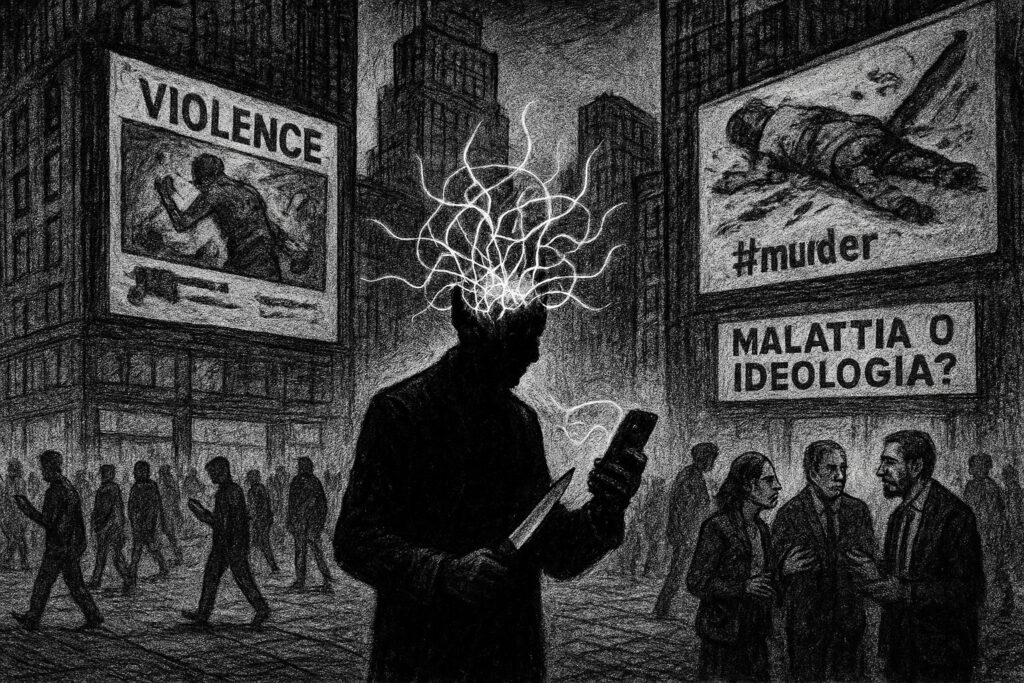

La tentazione è catalogare. Malattia mentale qui, terrorismo là, estremismo politico altrove. Ma questa frammentazione ci impedisce di vedere il filo che collega questi eventi: siamo entrati nell’era della violenza individuale come forma dominante del conflitto politico e sociale.

Negli anni Settanta, le Brigate Rosse rapivano Aldo Moro e l’Italia sapeva chi aveva colpito e perché. Il terrorismo aveva una grammatica: strutture gerarchiche, capi, strategie, rivendicazioni. Oggi quel mondo è morto. Non per vittoria delle democrazie, ma per una mutazione più profonda. Il conflitto non vive più nelle cantine segrete ma nelle camere da letto, nei forum online, nella radicalizzazione algoritmica che trasforma frustrazione in furia omicida.

Luigi Mangione non era pazzo. I suoi diari mostrano una mente lucida che per mesi aveva pianificato l’omicidio di Thompson come atto contro l’industria assicurativa. “Il bersaglio risponde a tutti i requisiti,” scriveva. Leggeva Ted Kaczynski, antesignano del genere, l’Unabomber, e ne recensiva positivamente il manifesto contro la società tecnologica. Ma Mangione soffriva anche di dolore cronico alla schiena, aveva subito operazioni, sperimentato la frustrazione di un sistema sanitario che non gli dava sollievo. Vincenzo Lanni aveva già accoltellato due pensionati nel 2015, dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere. Ma aveva anche scelto una dirigente elegante in piazza Gae Aulenti, cuore del potere finanziario milanese, come se il bersaglio non fosse poi così casuale.

Il dibattito pubblico chiede: malattia mentale o ideologia? La risposta è che questa è una falsa dicotomia. Uno studio del 2021 su 55 attentatori solitari americani ha scoperto che il 40% aveva disturbi psichiatrici documentati, ma questo non escludeva motivazioni ideologiche chiare. La malattia mentale fornisce la vulnerabilità che rende l’individuo suscettibile alla radicalizzazione; l’ideologia fornisce la cornice che dà senso al dolore personale.

Crooks, il ventenne che ha sparato a Trump, non apparteneva a organizzazioni. L’aggressore sul treno da Doncaster a Londra, un cittadino britannico di 32 anni, ha agito senza apparente motivazione terroristica – la polizia lo ha escluso – ma con una violenza sistematica che ha terrorizzato decine di passeggeri. Ma la loro violenza non è casuale: è il prodotto di società che hanno atomizzato le comunità, virtualizzato le relazioni, gamificato la rabbia. Sono il risultato di algoritmi progettati per massimizzare l’engagement, anche quando questo significa radicalizzazione.

Gli algoritmi di YouTube, TikTok, X non mostrano solo contenuti: costruiscono percorsi personalizzati di discesa ideologica. Inizi con una lamentela comprensibile, il dolore cronico, l’ingiustizia economica, la frustrazione politica, e l’algoritmo ti propone qualcosa di più estremo. E ancora. Fino a quando un giovane brillante che cerca informazioni sulla cura del mal di schiena finisce a leggere manifesti che giustificano l’omicidio come necessità rivoluzionaria.

Dopo l’arresto di Mangione, i sondaggi hanno mostrato un’America divisa: il 19% degli americani aveva una visione positiva di lui, percentuale che saliva tra i giovani. Sui social è diventato un’icona, un Robin Hood. La sua foto in tribunale ha generato un aumento del 1.400% nelle ricerche online. Questo non è normale per un assassino. È il trattamento riservato a un martire. Ogni atto di violenza che riceve copertura massiccia diventa un modello. Gli attentatori studiano quelli precedenti, cercano di superarsi. L’attentatore di Christchurch citava Breivik; quello di El Paso citava Christchurch. Mangione trasformò un omicidio in un meme con le parole incise sui bossoli, così perfette per i social da diventare immediatamente virali.

I psicologi parlano di “contagio sociale”. La medicina che prescriviamo, più copertura, più analisi, più celebrità per l’attentatore, è parte del problema.

Le democrazie occidentali affrontano un paradosso: il terrorismo organizzato poteva essere combattuto con infiltrazione e arresti preventivi. Ma come si ferma un lupo solitario che non parla con nessuno? Come si previene quando l’unico segnale è il consumo di contenuti online, attività che coinvolge miliardi di persone? Dopo ogni attacco emergono gli stessi dettagli: l’attentatore “era conosciuto alle autorità”, aveva postato contenuti preoccupanti. Ma in un mare di miliardi di post, come distinguere il rumore dalla minaccia? Il rischio è costruire stati di sorveglianza totale senza aumentare la sicurezza, o identificare come “minacce” persone sulla base di profili demografici e ideologici.

Dall’altra parte, il lassismo non funziona. Lanni aveva già ucciso, era stato in psichiatria, poi “allontanato” da una comunità. E poi? Libero di camminare con un coltello da 30 centimetri finché non colpisce ancora.

Il problema non è solo individuale: è sistemico. L’Italia ha dismesso i manicomi (civili e giudiziari) senza investire sufficientemente in servizi territoriali. Persone con gravi disturbi vengono “dimesse” nelle strade fino a quando non commettono crimini abbastanza gravi da essere incarcerati. Gli Stati Uniti hanno un sistema sanitario che lascia 30 milioni senza assicurazione e nega sistematicamente coperture necessarie. Questo non giustifica l’omicidio di Thompson, ma spiega perché molti americani, pur condannando il gesto, hanno provato comprensione.

Le condizioni che producono violenza individuale peggiorano: alienazione sociale crescente, algoritmi sempre più sofisticati nella radicalizzazione, disuguaglianze economiche, sistemi di salute mentale sottofinanziati, accesso facilitato ad armi e istruzioni per la violenza.

Cosa collega Lanni, Mangione, Crooks, l’aggressore del treno da Doncaster? Il filo invisibile è la solitudine radicale. Non fisica, ma la disconnessione dalla possibilità di cambiamento collettivo. Tutti hanno guardato ingiustizie reali o percepite e concluso che l’unica risposta era la violenza individuale. Questo è il marchio della nostra epoca: l’atomizzazione non solo delle relazioni ma della ribellione stessa. Dove una volta avremmo avuto movimenti, sindacati, partiti che canalizzavano il malcontento verso azione collettiva, oggi abbiamo individui isolati che scaricano rabbia in esplosioni che non cambiano nulla ma terrorizzano tutti.

La tragedia non è solo nelle vite spezzate delle vittime e distrutte degli aggressori. È che questi gesti, per quanto drammatici, non risolvono i problemi che li motivavano. Le compagnie assicurative non hanno cambiato politiche dopo Thompson. Il sistema psichiatrico italiano resta sottofinanziato dopo Lanni.

Se vogliamo contenere questa epidemia, dobbiamo abbandonare le categorie rigide. Riconoscere che Mangione può essere assassino e sintomo di ingiustizia sistemica. Che Lanni può essere malato e prodotto del fallimento politico. Investire in salute mentale, regolamentare algoritmi radicalizzanti, affrontare disuguaglianze. Non esiste soluzione definitiva. Ma possiamo ridurre i numeri, rendere più difficile l’accesso agli strumenti di violenza, costruire reti di supporto, creare narrative alternative che offrano senso senza richiedere distruzione.

Altrimenti continueremo a contare i morti, uno per uno, senza capire che non sono episodi isolati ma capitoli della stessa storia: quella di società che hanno perso la capacità di trasformare il disagio in cambiamento e lo vedono esplodere, imprevedibile e letale, nelle mani solitarie di chi non vede altra via.

Pirandello, nel suo “Enrico IV”, faceva dire al protagonista una verità che risuona inquietante oggi: “La follia è una costruzione logica perfetta, come la logica. Solo che si pone su premesse diverse”. Forse è questo il punto. Non che questi uomini siano folli o sani, terroristi o malati. Ma che abitino una logica altra, costruita su premesse che la nostra società ha contribuito a forgiare e che ora fatica a riconoscere come proprie. Fino a quando non accetteremo questa complicità, ogni coltello, ogni proiettile, ogni attacco apparentemente inspiegabile continuerà a sembrarci un fulmine a ciel sereno. Mentre invece è solo la tempesta che abbiamo seminato.

Devi fare login per commentare

Accedi