Memoria e Futuro

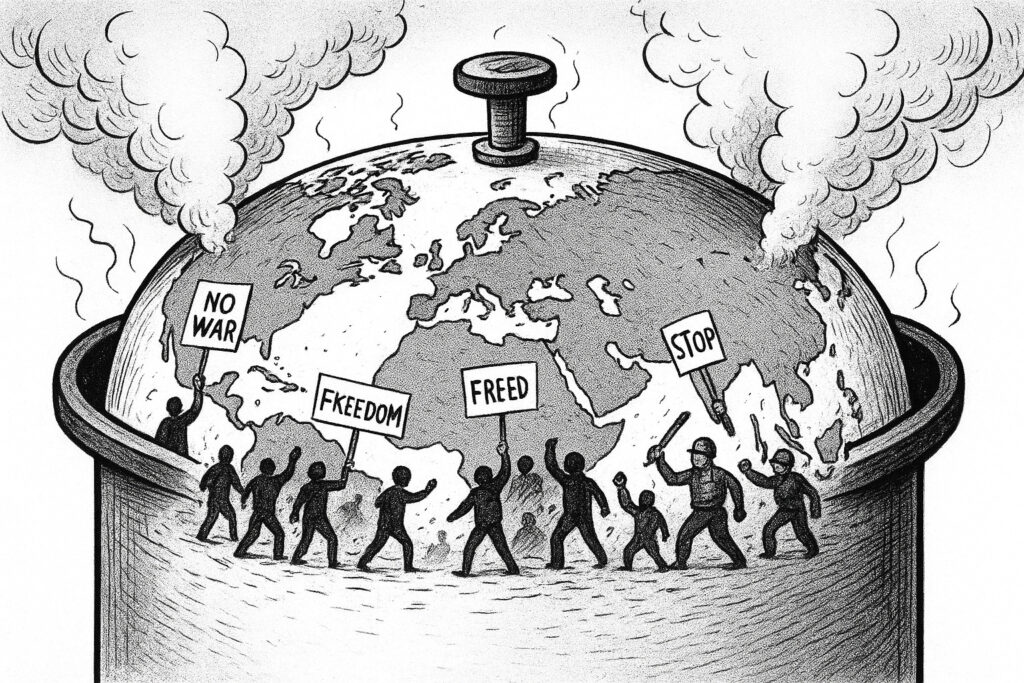

Il mondo a pressione

C’è un dato che colpisce, osservando le rivolte che scuotono il mondo in queste ultime settimane. Una dato forse banale, ma che si rafforza nello svolgimento odierno di queste proteste. La capacità di uno Stato di reprimere e contenere il dissenso non si misura solo nella ferocia della sua risposta, ma nella forza delle sue istituzioni e nel consenso di cui gode. È qui che si spiega il divario tra Occidente e gli altri paesi sottoposti alle medesime tensioni in giro per il mondo.

Prendiamo la Francia. Nonostante la fase di transizione tra il governo di Bayrou e il suo successore, l’istituzione Francia ha (almeno per il momento) affrontato “Bloquons tout” con il pugno di ferro della polizia antisommossa, degli arresti preventivi e di una macchina mediatica che ha dipinto i manifestanti come violenti e fuorilegge. Ma il vero successo repressivo non sta nei lacrimogeni, bensì in un patto sociale ancora solido. Il francese medio, pur indignato e sofferente per la situazione, teme il caos più del governo. Lo Stato ha offerto una valvola di sfogo: la promessa di un nuovo governo, il dibattito parlamentare, la sensazione che, in extremis, il sistema possa ancora correggersi. La repressione funziona perché è percepita come legittima da una fetta consistente della popolazione, che accetta la compressione delle libertà in nome dell’ordine.

Stesso copione, diverso attore, negli Stati Uniti. Di fronte alle proteste contro le deportazioni e contro l’uso della Guardia Nazionale in diverse metropoli, l’amministrazione ha scatenato non solo le forze dell’ordine federali ma anche il suo potente arsenale narrativo. Hanno diviso il campo, contrapposto i “veri americani” agli immigrati, i lavoratori ai radicali. La repressione è stata legale, ammantata di decreti e sentenze. I tribunali hanno (fin qui, con sentenze a volte contrastanti) validato le misure, i media di parte hanno amplificato la paura. Hanno spento la rivolta non solo con gli manganelli, ma isolandola, facendola apparire come un problema di frange estremiste (radicals), non di un popolo. E hanno lasciato che i radicals di destra e di sinistra se la vedessero tra loro, come la vicenda di Charlie Kirk delle ultime ore sta drammaticamente dimostrando. L’efficacia sta in un sistema che, pur crepandosi via via che passa il tempo di governo trumpiano, sa ancora usare le sue leve per marginalizzare il dissenso e recuperare centralità e rispetto.

Ora guardiamo all’Indonesia e al Nepal. Lì i governi hanno reagito con una violenza cieca e disperata. In Nepal, hanno spento internet (base della rivolta) e sparato sulla folla. Hanno ucciso sì, ma trenta morti non hanno fermato la rivolta, l’hanno alimentata. Perché? Perché quello Stato non ha più credibilità alcuna. La sua repressione è vista non come il restauro dell’ordine, ma come l’ultimo, sanguinoso atto di una casta criminale. Non hanno istituzioni a cui aggrapparsi, nessun patto sociale da invocare. Hanno solo la forza bruta, e quando quella non basta, crollano.

In Indonesia, la morte del rider per mano della polizia non è stata un incidente, è stato il simbolo di uno Stato che non protegge i suoi cittadini ma li schiaccia. La repressione è fallita perché è la reazione di un potere vacillante, che non sa offrire nulla se non pallottole e prigioni a una generazione che chiede giustizia e futuro.

La differenza è tutta qui. In Occidente, lo Stato reprime e, temporaneamente, contiene, perché ha (ancora non si sa per quanto) un capitale di consenso da spendere e un sistema che assorbe lo shock. Altrove, reprime e accelera la propria fine, perché quella repressione è l’ammissione di non avere altro da offrire. È la disperazione di chi sa di avere già perso.

E poi c’è la Turchia, dove la scena della repressione del dissenso assume i toni del paradosso tragico. Le gravissime (e abbastanza ignorante in Occidente) perquisizioni nella sede del maggiore partito di opposizione, il CHP, sono state condotte con la scusa di investigare su sospetti atti di terrorismo. Un copione classico erdoganiano, purtroppo. Ma è qui che il gioco si fa pericoloso. Lo Stato, in teoria, agisce per difendere le istituzioni democratiche da minacce esterne. In realtà, utilizza gli stessi strumenti legali che dovrebbero proteggere la democrazia per svuotarla dall’interno, trasformandola in una gabbia dorata per il potere.

È l’antico trucco dell’autocrate: usare la legge non come scudo per i cittadini, ma come clava per i rivali. Ogni magistrato inviato a perquisire, ogni documento sequestrato in nome della sicurezza nazionale, è un passo verso la normalizzazione dell’illiberale. Si crea così un’ombra di legalità che copre l’abuso, convincendo una parte dell’opinione pubblica che sia necessario, forse addirittura giusto, sacrificare una parte della libertà sull’altare della stabilità.

Il rischio vero allora per i paesi che ancora si definiscono democratici non è la rivoluzione, ma l’involuzione. La lenta, inarrestabile metamorfosi di una democrazia in autocrazia, dove le istituzioni non vengono abbattute con un colpo di stato, ma svuotate con le loro stesse chiavi. E il mondo guarda, spesso distratto, perché il processo è graduale, certificato da atti giudiziari e non da carri armati in piazza. È la morte per mille tagli legali, la più subdola e forse la più difficile da combattere. Vale per la Turchia, che è già un pezzo avanti in questo percorso, ma anche per gli USA targati Trump. E chissà per quanti altri, nei prossimi anni, se il mondo a pressione continuerà a bollire così.

Devi fare login per commentare

Accedi