Memoria e Futuro

Le due facce della Verità

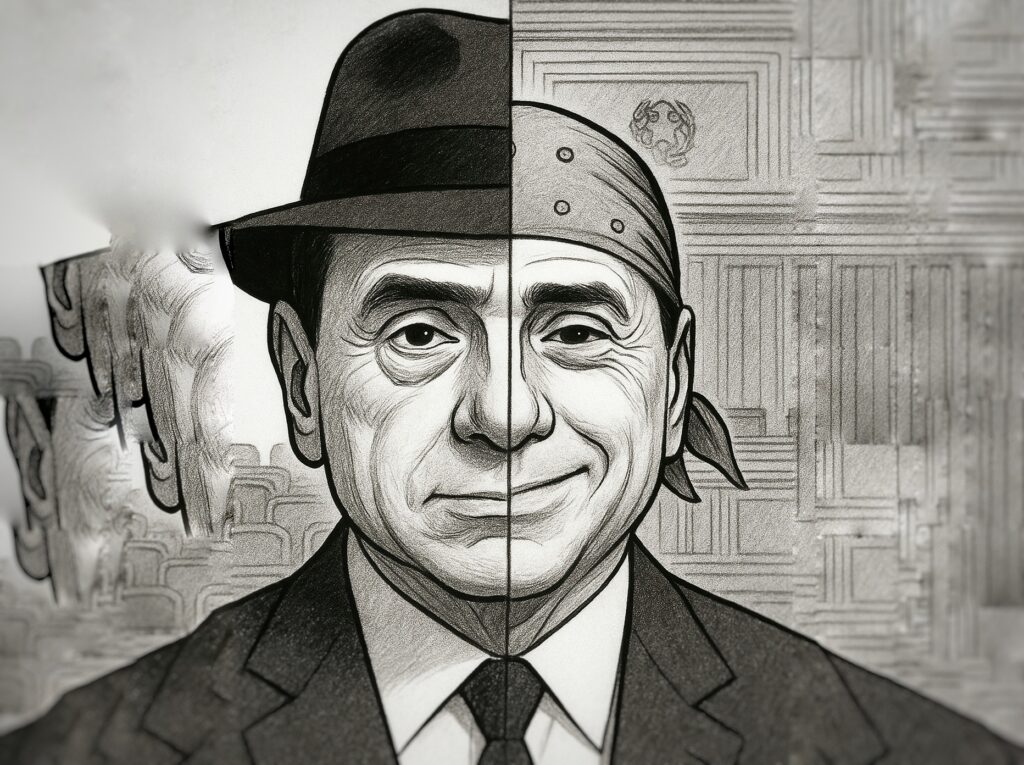

Da due o tre giorni siamo travolti da articoli e dichiarazioni che, grazie ad una recente sentenza della Cassazione, annunciano “cum gaudio magno” come le aziende di Silvio Berlusconi non siano state finanziate dalla mafia. Eppure, esattamente quattro anni fa, sempre grazie a una sentenza della Cassazione, la certezza (per chi crede nella “verità” giudiziaria) era esattamente l’opposto. Due sentenze, due verità. O meglio: due narrazioni che si contraddicono solo se dimentichiamo che il processo non produce verità assolute ma risposte tecniche a domande precise.

Nelle sintesi giornalistiche quotidiane le sentenze si trasformano. Le sfumature evaporano, i dettagli tecnici scompaiono, resta solo il titolo. Vale per questa vicenda ma anche per questioni più dolorose, come processi e sentenze su violenze e omicidi. La sentenza del 2021 è diventata “la Cassazione conferma i rapporti con la mafia”. Quella del 2025 è diventata “la Cassazione esclude ogni legame”. Due narrazioni assolute, apparentemente opposte. Due semplificazioni che tradiscono la natura contestuale di ogni verdetto. Entrambe le letture dimenticano che il processo non è chiamato a ricostruire fenomeni sociali o verità storiche, ma solo a rispondere a domande giuridiche con regole procedurali precise. Ripercorrendo sinteticamente le vicende:

Giugno 2021: la Corte di Cassazione respinge il ricorso di Fininvest contro il giornalista Ferruccio Pinotti, il magistrato Luca Tescaroli e RCS Libri per il libro “Colletti sporchi”. La sentenza stabilisce che era legittimo scrivere che “la Fininvest ha finanziato Cosa Nostra ed è stata in rapporti con la mafia”. I giudici ricostruiscono un presunto patto del 1974 tra Berlusconi, Dell’Utri e i vertici mafiosi, citando le dichiarazioni del pentito Salvatore Cancemi e altre risultanze processuali.

Ottobre 2025: la Cassazione respinge il ricorso della procura generale di Palermo che chiedeva la sorveglianza speciale e la confisca dei beni a Dell’Utri. La Corte afferma che “non è risultata, a oggi, mai processualmente provata alcuna attività di riciclaggio di Cosa nostra nelle imprese berlusconiane” e definisce “indimostrata e illogica” la tesi dei pagamenti alla mafia.

Due verità apparentemente opposte, eppure entrambe vere. Come è possibile? Perché sono risposte a domande diverse, formulate in procedimenti diversi, con standard probatori diversi.

La sentenza del 2021 non stabiliva la verità storica di quel patto tra Berlusconi e la mafia. Stabiliva che esistevano elementi processuali sufficienti a rendere quella narrazione giornalistica legittima, non diffamatoria. Esistevano dichiarazioni di pentiti, sentenze definitive come quella su Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafiosa. Un giornalista poteva riportarle senza commettere illecito. La domanda posta al giudice era: è lecito scrivere queste cose? La risposta era: sì, perché esistono risultanze processuali che le sostengono.

La sentenza del 2025 non negava l’esistenza di quelle dichiarazioni di pentiti, non le cancellava dalla storia giudiziaria. Diceva semplicemente che non erano sufficienti, da sole, per applicare misure patrimoniali preventive a Dell’Utri e ai suoi familiari. Lo standard probatorio richiesto per confiscare beni è diverso, più alto, da quello richiesto per ritenere lecita una pubblicazione giornalistica che riporta risultanze processuali. La domanda posta al giudice era: quelle dichiarazioni sono sufficienti per confiscare i beni? La risposta era: no, non raggiungono lo standard probatorio necessario.

Due procedimenti diversi: diffamazione nel 2021, misure di prevenzione nel 2025. Nel primo caso si tutelava la libertà di stampa nel riportare atti processuali. Nel secondo si valutava se applicare sanzioni patrimoniali. Nessuna contraddizione, solo due piani processuali distinti che la sintesi quotidiana confonde, trasforma, appiattisce in titoli che gridano certezze opposte.

Il paradosso si spiega solo se accettiamo ciò che Leonardo Sciascia sapeva bene. In un intervento del 1986 in “La dolorosa necessità del giudicare”, ripubblicato nel 2021 nel volume “Diritto Verità Giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia” (Cacucci editore), lo scrittore siciliano osservava che “il potere di giudicare i propri simili non può e non deve essere vissuto come potere” e che “la scelta della professione di giudicare dovrebbe avere radice nella ripugnanza a giudicare, nel precetto di non giudicare; dovrebbe cioè consistere nell’accedere al giudicare come ad una dolorosa necessità, nell’assumere il giudicare come un continuo sacrificarsi all’inquietudine, al dubbio”. Il giudice, insomma, non deve produrre per Sciascia certezze assolute ma risposte processuali sempre attraversate dal dubbio. Ma non solo per lui. La formula latina “res iudicata pro veritate habetur” significa che la sentenza definitiva “equivale” a verità, non che “è” la verità assoluta. È una verità processuale con tutti i limiti della fallibilità umana, delle regole procedurali, della natura stessa dell’accertamento giudiziario. Una verità che risponde a domande specifiche, non a interrogativi universali. Una verità relativa al contesto, alle prove ammissibili, allo standard probatorio richiesto. Pretendere che il processo produca certezze storiche significa imporre ai magistrati un compito impossibile, tradire la natura garantista del diritto.

Esattamente quello che hanno fatto giornali e commentatori, come sempre in questi casi nel nostro paese, che hanno oscillato tra letture diametralmente opposte dello stesso fenomeno. Chi cercava la condanna definitiva ha trovato conferma nella sentenza del 2021. Chi cercava l’assoluzione l’ha trovata in quella del 2025. Entrambi hanno cercato nel processo ciò che il processo non può dare: una verità storica, un giudizio morale, una risposta definitiva su responsabilità politiche e rapporti tra mafia ed economia. Il processo risponde solo a domande giuridiche con il linguaggio del diritto, non con quello della storia o della politica.

Le dichiarazioni dei pentiti esistono. Le sentenze su Dell’Utri esistono. Nel 2021 la Cassazione ha detto: un giornalista può riportarle. Nel 2025 ha detto: non sono sufficienti per confiscare beni. Dove sta la contraddizione? Sta solo negli occhi di chi vuole trasformare il processo in oracolo, la sentenza in verità assoluta, il giudice in profeta. Sta nella pretesa di estrarre dalle sentenze narrazioni definitive, certezze storiche, giudizi morali che il diritto non può e non deve fornire.

La giustizia processuale è umana, limitata, fallibile. Vive nel ragionevole dubbio che l’approdo finale sia ineluttabilmente fallace. Non produce certezze storiche ma risposte tecniche a domande precise, con gli strumenti limitati che le regole processuali le concedono. Dimenticarlo significa chiedere al diritto ciò che il diritto non può dare, e poi accusarlo di tradimento quando non lo otteniamo.

Il vero problema non sono le sentenze, ma la pretesa di leggerle come se fossero verità assolute. La trasformazione quotidiana che ne stravolge il senso, che dimentica i limiti strutturali di ogni accertamento giudiziario, che confonde piani processuali diversi in un’unica narrazione semplificate. Quando la campana della giustizia suona, suona diverse volte, con toni diversi, in procedimenti diversi. E ogni volta racconta una storia diversa, non perché cambi la realtà, ma perché cambiano le domande che le poniamo. Pretendere l’unità dove c’è molteplicità, la certezza dove c’è dubbio, l’assoluto dove c’è relativo: questo è il vero inganno. Non quello delle sentenze, ma quello di chi le legge dimenticando che la verità giudiziaria non coincide mai con la verità.

Devi fare login per commentare

Accedi