Memoria e Futuro

Le due sponde della democrazia

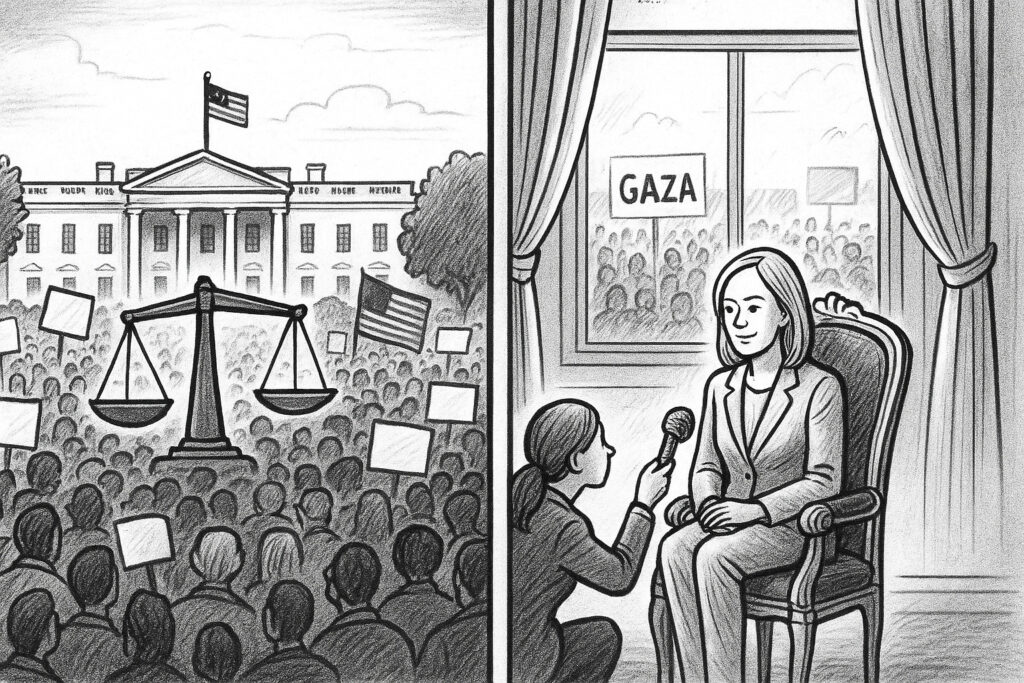

Sabato scorso decine di migliaia di persone hanno invaso le strade americane per le manifestazioni “No Kings”, con oltre 2.700 cortei organizzati da costa a costa contro quello che viene percepito come un uso sempre più autoritario del potere da parte del presidente Trump. Tra i manifestanti, striscioni di protesta contro la sua politica sull’immigrazione e, soprattutto, la rivendicazione che “in America non abbiamo re”. In Italia, nello stesso weekend, le piazze si sono riempite (meno che nelle precedenti settimane) per Gaza. Numeri comunque significativi, energie mobilitate, rabbia genuina. Ma una domanda resta sospesa: dove sono le piazze per la democrazia italiana? Dove i cortei contro le derive autoritarie che i leader dell’opposizione denunciano quotidianamente in televisione (ultima in ordine di tempo la Schlein che, al congresso del Partito Socialista Europeo ad Amsterdam, ha lanciato l’allarme sulla democrazia italiana dicendo “La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo”)?

È il paradosso più stridente della sinistra italiana: moltiplicare gli allarmi democratici – sul premierato, sull’autonomia differenziata, sulla libertà di stampa, sulla concentrazione del potere – ma essere incapaci di tradurre quelle parole in mobilitazione reale. Le manifestazioni per Gaza hanno visto una partecipazione straordinaria, eppure, quando si tratta di scendere in piazza per questioni di tenuta democratica interna, il deserto. Non c’è stata una sola grande manifestazione contro il premierato. Non una mobilitazione nazionale contro le riforme costituzionali. Non un corteo degno di nota sulla libertà di informazione. È più facile mobilitarsi su Gaza perché è una causa moralmente netta, lontana, che non richiede un confronto con il proprio fallimento politico. La piazza per Gaza è diventata un alibi: dimostra che “si è ancora capaci di scendere in strada”, ma evita accuratamente di misurarsi sul terreno dove davvero conta (una piazza “morale”, come la definisce correttamente Lanfranco Caminiti in un superbo post su Facebook, che dovrebbe campeggiare come analisi su certi quotidiani al posto degli sproloqui dei soliti noti).

La differenza con l’Italia è brutale: negli Stati Uniti, quando c’è una minaccia percepita alla democrazia, le persone scendono in piazza. Non per abitudine ideologica, non per nostalgia, ma perché sentono un’urgenza reale. E i numeri lo dimostrano.

Ma c’è un punto in cui Italia e Stati Uniti si somigliano pericolosamente: il rapporto malato tra potere e informazione. E un punto in cui si differenziano drammaticamente: la capacità del giornalismo di reagire. Venerdì scorso, nel giorno dell’approvazione della legge di bilancio, è comparsa sul Sole 24 Ore un’intervista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni firmata da Maria Latella, collaboratrice esterna, mentre la redazione era impegnata nel consueto lavoro di anticipazione e analisi sulla manovra. Il Comitato di redazione ha scritto: “In un contesto che vede la premier sottrarsi alle domande, fino ad arrivare addirittura a vantarsene con i grandi del mondo durante il summit di Anchorage, registriamo che per la seconda volta in due anni la stessa collaboratrice esterna effettua per conto del Sole 24 Ore un’intervista istituzionale alla Meloni”. La redazione ha dichiarato sciopero “a difesa delle professionalità delle colleghe e dei colleghi”, affermando di voler “evitare una deriva in cui risulterà abituale concedere all’intervistato la possibilità di scegliersi l’intervistatore”. Il direttore Fabio Tamburini ha però deciso di far uscire comunque il giornale in forma ridotta, ignorando la decisione dei giornalisti: uno schiaffo alla redazione che nella storia del Sole non ha precedenti. Lo sciopero è stato rinviato al giorno dopo, impedendo l’uscita del quotidiano la domenica e, di fatto, neutralizzandone l’effetto.

Oltreoceano, scenario diverso ma sintomo identico. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha imposto nuove regole per i giornalisti accreditati al Pentagono: i reporter non possono ottenere o sollecitare alcuna notizia non esplicitamente autorizzata dal Pentagono, con il rischio di perdere l’accredito se non rispettano le norme. In segno di protesta molti giornalisti hanno scelto di riconsegnare il proprio pass e lasciare il Pentagono tutti insieme, appena era scaduto il termine per accettare le nuove regole, mercoledì 15 ottobre. Tra le aziende giornalistiche che hanno scelto di rifiutare le nuove regole ci sono Reuters, Associated Press, Bloomberg, Axios, Politico, ma anche Fox News, canale televisivo che ha posizioni molto conservatrici e che ha accompagnato l’ascesa politica di Donald Trump.

Ed è qui che si consuma la differenza. Al Sole 24 Ore, il giorno della riconciliazione tra governo e Confindustria è stato celebrato. Costi quel che costi. Il Comitato di redazione ha parlato di “grave azione anti-sindacale” da parte della direzione. Ma il giornale sabato è uscito comunque, con l’intervista contestata in bella vista, evidenziata anzi dal vuoto prodotto intorno dall’assenza di fatto di altre notizie. Al Pentagono, decine di giornalisti hanno lasciato fisicamente l’edificio, portando via scatole, sedie, fotocopiatrici. Hanno scelto di perdere l’accesso piuttosto che accettare un compromesso sulla loro libertà professionale. E lo hanno fatto in modo compatto: dal New York Times a Fox News, dalla sinistra alla destra. La domanda che viene, almeno a me, di conseguenza naturalmente, è questa: se domani a Palazzo Chigi venissero imposte regole simili a quelle del Pentagono – giornalisti “embedded” nel governo, accesso alle informazioni condizionato alla buona condotta, conferenze stampa sostituite da format controllati – la stampa italiana reagirebbe allo stesso modo?

La risposta, temo, è no. E le ragioni sono strutturali: troppe testate dipendono da finanziamenti pubblici diretti o indiretti. Troppi direttori sono nominati in base a equilibri economico-politici. Troppi talk show si reggono sull’accesso privilegiato ai leader e ai rappresentanti dei partiti, che diventa merce di scambio. Quando Meloni salta le conferenze stampa (e se ne vanta persino ai summit internazionali), il giornalismo italiano protesta a bassa voce, ma non rompe. Continua a rincorrerla per ottenere l’intervista esclusiva, il formato controllato. Perché rompere significherebbe perdere l’accesso, e in un sistema così concentrato, perdere l’accesso significa perdere rilevanza.

Un altro esempio della schizofrenia italiana? Giovedì scorso, come sappiamo, un ordigno rudimentale ha fatto saltare in aria le auto di Sigfrido Ranucci e di sua figlia davanti alla sua abitazione a Pomezia. La reazione è stata immediata e compatta: da Mattarella a Meloni, dai ministri ai leader dell’opposizione, tutti hanno espresso solidarietà. Manifestazioni davanti alla Rai, sit-in dei colleghi, cordone di protezione umano. Tutto giusto, tutto doveroso.

Ma c’è qualcosa che stona. Perché Ranucci è lo stesso giornalista che da mesi la Rai sta progressivamente marginalizzando: gli hanno tolto la responsabilità operativa di Report dopo dieci anni, ridotto le puntate, recapitato lettere di richiamo. Il senatore Gasparri lo ha definito “diffamatore da cacciare”. La Rai ha imposto regole che obbligano a tracciare anche i colloqui con fonti anonime.

Quella solidarietà unanime dopo l’attentato è vera preoccupazione per la libertà di stampa, o solo il modo per lavarsi la coscienza? Perché domani Ranucci resterà quello di sempre: inviso ai politici, osteggiato dall’azienda, querelato dai potenti. Quel cordone di solidarietà è (forse) bellissimo, ma se fra sei mesi Report avrà ancora meno puntate e Ranucci sarà ancora più isolato, si rivelerà per quello che è: un alibi collettivo per continuare esattamente come prima. Solidarietà a parole, ostracismo nei fatti.

Negli Stati Uniti, con tutti i loro problemi, esiste ancora un riflesso: quando il potere esagera, la società civile reagisce. Le piazze si riempiono contro quello che è considerato un utilizzo sempre più autoritario del potere da parte di Trump, con manifestazioni che protestano contro l’erosione dell’indipendenza del dipartimento della Giustizia e l’invio della Guardia Nazionale in città governate dal Partito Democratico. E quando il Pentagono prova a imbavagliare la stampa, i giornalisti – da sinistra a destra – fanno fronte comune e se ne vanno. In Italia siamo in un punto più pericoloso. Le piazze si riempiono per cause lontane, mentre su quelle vicine regna il silenzio. I leader dell’opposizione parlano di allarme democratico ma non riescono a trasformare quelle parole in mobilitazione, perché sanno di non avere quella forza. E il giornalismo, stretto tra dipendenze economiche e politiche, protesta ma poi si adegua. Il direttore fa uscire il giornale nonostante lo sciopero, e la macchina va avanti. La democrazia non muore solo quando arrivano i carri armati. Muore anche quando le piazze si riempiono solo per le cause comode, quando i giornalisti accettano di scegliere tra accesso e indipendenza, quando l’opposizione preferisce l’allarme retorico alla fatica della costruzione. E quando tutto questo diventa normale, nessuno si accorge più della differenza.

Devi fare login per commentare

Accedi