Memoria e Futuro

L’IA che non piace più

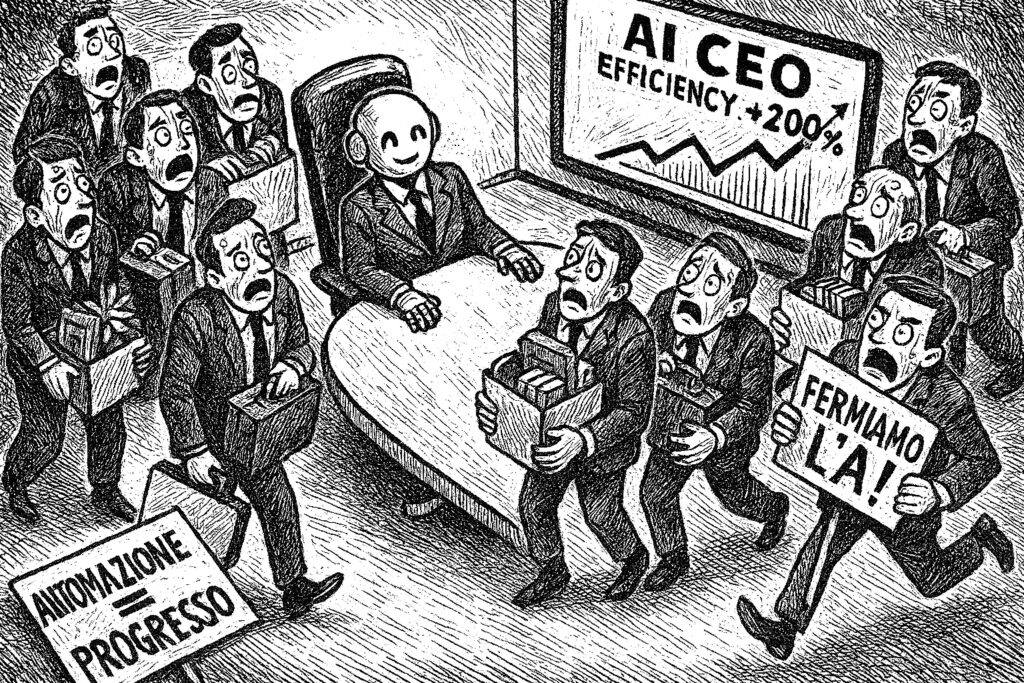

Fosse una fiaba, l’inizio sarebbe scontato. “C’era una volta l’intelligenza artificiale, quella cosa meravigliosa che avrebbe rivoluzionato il mondo del lavoro”. E per anni – oh, per anni – è stata accolta con entusiasmo nelle sale riunioni dei piani alti. PowerPoint scintillanti celebravano le magnifiche sorti e progressive dell’automazione: “Efficienza!”, “Produttività!”, “Ottimizzazione dei costi!”. Traduzione simultanea: licenziare operai, cassieri, addetti al call center. E nessuno, tra coloro che sorseggiavano caffè da tazzine di porcellana negli uffici dirigenziali, si è mai svegliato la notte in preda a dubbi esistenziali.

Poi è arrivato Sam Altman – sì, proprio lui, il CEO di OpenAI – e ha detto quella cosa. Quella cosa impronunciabile, quel tabù che aleggiava nell’aria ma che nessuno osava verbalizzare: l’intelligenza artificiale può gestire le aziende da sola. Questa piccola bomba è stata sganciata alla fine del 2025, il 5 novembre per la precisione, durante un’intervista al podcast “Conversations with Tyler” alla conferenza Roots of Progress a Berkeley. Proprio quando l’entusiasmo iniziava a mostrare qualche crepa, quando le domande sui costi e sui risultati effettivi cominciavano a diventare più insistenti.

Altman ha parlato di divisioni aziendali gestite all’85% da intelligenze artificiali nel giro di “qualche anno in singola cifra”, ha menzionato il suo “esperimento mentale” su quando un CEO artificiale potrebbe dirigere OpenAI meglio di lui. Ed è stato come gridare “Attenti al lupo!” in un convegno di pastori che per decenni avevano venduto le pecore altrui con la coscienza pulita.

Ripercorriamo insieme questo viaggio affascinante. Quando l’intelligenza artificiale ha cominciato a sostituire gli operatori delle catene di montaggio, i nostri eroi in giacca e cravatta hanno applaudito. “Questa è innovazione!”, dicevano nei loro TED Talk. “Dobbiamo abbracciare il cambiamento!”, proclamavano dalle colonne del Financial Times e de Il Sole 24ore. “Reskilling!”, “Lifelong learning!”, “Adapt or die!”, si enunciata tra New York, Londra e Milano. Tutto molto darwiniano, molto spietato, molto, come dire… applicabile agli altri.

Quando gli algoritmi hanno cominciato a sostituire i cassieri, nessun CEO si è presentato in televisione con le lacrime agli occhi a parlare di dignità del lavoro. Quando i chatbot hanno rimpiazzato gli operatori telefonici, nessun CFO ha perso il sonno pensando alle famiglie che avrebbero dovuto tirare la cinghia. Anzi, le azioni salivano. Gli azionisti gioivano. I bonus di fine anno crescevano come funghi dopo la pioggia.

C’era una logica ferrea, inattaccabile: il progresso tecnologico è inevitabile, e chi resta indietro merita di restare indietro. Una sorta di darwinismo digitale con un pizzico di calvinismo economico. I licenziamenti erano “ristrutturazioni”. Le chiusure di fabbriche erano “riposizionamenti strategici”. Le vite rovinate erano “danni collaterali della disruption”. E le borse adoravano tutto questo. Ogni annuncio di automazione era un’iniezione di adrenalina per i mercati. Meno costi del personale, più margini, più dividendi. La matematica era semplice, pulita, priva di complicazioni emotive.

Ma ecco che la fine del 2025 porta una novità inquietante. L’intelligenza artificiale non si accontenta più di sostituire le “mansioni ripetitive”. No, cara mia, adesso l’IA vuole sedersi nelle sale del consiglio. Vuole l’ufficio d’angolo. Vuole decidere le strategie aziendali, allocare le risorse, fare le fusioni e acquisizioni. E improvvisamente – miracolo della natura umana – scopriamo che il lavoro intellettuale è diverso. Che la leadership “non può essere ridotta a un algoritmo”. Che “servono l’empatia, l’intuizione umana, la visione strategica”. Tutte quelle cose che, stranamente, non servivano quando si trattava di valutare se un operaio di cinquant’anni potesse essere sostituito da un braccio robotico.

Ed ecco che succede l’impensabile: le borse rallentano. Non crollano, per carità – ci vuole ben altro – ma il sacro entusiasmo si raffredda. Gli investitori, improvvisamente, scoprono la prudenza. “Forse dovremmo valutare meglio i rischi”, dicono. “Forse questa disruption è troppo veloce”, sussurrano. “Forse servono regolamentazioni”, ammettono a denti stretti.

Regolamentazioni! La parola che fino a ieri era anatema, simbolo di comunismo, vecchiume burocratico e resistenza al cambiamento. La stessa parola che veniva sputata con disprezzo quando si discuteva di proteggere i lavoratori “obsoleti” dall’automazione. Adesso, invece, la regolamentazione sembra una buona idea. Adesso serve “tempo per riflettere”. Adesso bisogna “procedere con cautela”.

Ma aspettate un momento. Fermiamoci a riflettere su questa narrativa così perfettamente orchestrata. Perché è interessante notare come, proprio mentre le borse cominciavano a mostrare i primi segni di scetticismo verso le valuazioni astronomiche delle aziende di intelligenza artificiale, ecco arrivare puntuale l’annuncio bomba. L’IA che sostituisce i manager. L’apocalisse delle giacche e cravatte. Il panico controllato che fa vendere giornali e, soprattutto, che riaccende l’interesse degli investitori.

Non è un caso che proprio pochi giorni prima, il 2 novembre, Altman si sia mostrato visibilmente irritato quando interrogato sui conti di OpenAI durante un’intervista al podcast BG² . Le domande riguardavano un dettaglio scomodo: come può un’azienda con 13 miliardi di dollari di fatturato annuo giustificare impegni di spesa superiori a 1.400 miliardi per i prossimi dieci anni? La matematica, improvvisamente, non tornava più così pulita.

Perché vedete, c’è un piccolo dettaglio che in tutta questa narrazione epica tende a perdersi: l’intelligenza artificiale, quella vera, quella che esiste oggi e non quella dei comunicati stampa, è fondamentalmente brava a fare una cosa sola. Automatizzare compiti ripetitivi. Esattamente quello che faceva l’automazione industriale cinquant’anni fa, solo con più dati e meno ingranaggi. Può scrivere email standard, generare report, riassumere documenti, creare immagini sulla base di schemi già visti. Tutto molto utile, per carità, ma siamo onesti: chiamarla “intelligenza” è un esercizio di marketing piuttosto audace.

E poi c’è il piccolo problema del costo. Quel dettaglio insignificante che viene menzionato a bassa voce nelle note a piè di pagina: i data center che alimentano questi modelli consumano energia come piccole nazioni. Stiamo parlando di megawatt su megawatt per generare risposte che, nella maggior parte dei casi, un essere umano competente avrebbe potuto formulare in pochi minuti consumando l’equivalente energetico di un panino. Ma questo non appare nelle presentazioni agli investitori. Nelle presentazioni ci sono grafici che salgono verso l’alto e parole come “esponenziale” e “rivoluzionario”.

Cominciano infatti a emergere, qua e là, voci dissonanti. Aziende che hanno implementato soluzioni di IA con grande fanfara e che ora, silenziosamente, tornano a metodi più tradizionali. Non lo annunciano, ovviamente – sarebbe imbarazzante dopo aver licenziato metà del personale per “abbracciare il futuro” – ma i dati parlano chiaro. I chatbot che dovevano rivoluzionare il servizio clienti hanno percentuali di soddisfazione imbarazzanti. I sistemi di raccomandazione che dovevano personalizzare l’esperienza utente producono risultati così generici da essere inutili. Gli algoritmi di recruiting che dovevano eliminare i bias umani hanno semplicemente automatizzato i bias esistenti, con il vantaggio aggiuntivo di poter dare la colpa a una macchina.

Ma ammettere tutto questo comporterebbe un problema: le valutazioni. Quelle belle valutazioni da centinaia di miliardi di dollari che si reggono sulla promessa che l’IA rivoluzionerà tutto, sostituirà tutti, renderà obsoleto il lavoro umano come lo conosciamo. Se gli investitori cominciassero a sospettare che l’imperatore è nudo – o almeno che indossa biancheria intima molto più modesta di quanto pubblicizzato – beh, potrebbe essere spiacevole per i bilanci.

Ecco quindi che serve un nuovo capitolo della saga. Non basta più dire che l’IA sostituirà i cassieri – già fatto, mercato saturo, notizia vecchia. Serve alzare la posta. Serve un nemico più grande, una minaccia più esistenziale. E quale minaccia migliore di quella che colpisce proprio chi ha il potere di decidere gli investimenti? Diciamo che l’IA può sostituire i manager. Guardiamo le facce impallidire nelle sale del consiglio. Osserviamo il panico controllato trasformarsi in attenzione mediatica, che si trasforma in dibattito pubblico, che si trasforma in rinnovato interesse del mercato.

È un copione brillante, bisogna ammetterlo. Crei la percezione di una minaccia esistenziale per la classe dirigente, proprio quella classe che controlla i flussi di capitale. Loro reagiscono con preoccupazione pubblica e, sorprendentemente, con rinnovati investimenti privati. Perché se l’IA è davvero così potente da minacciare il management, allora forse è davvero potente. Forse vale davvero quei miliardi di valutazione. Forse dovremmo comprare altre azioni prima che sia troppo tardi.

Nel frattempo, nei meandri meno glamour della tecnologia, ingegneri e tecnici continuano a fare il loro lavoro. Ottimizzano algoritmi, puliscono dataset, cercano di far funzionare sistemi che sono impressionanti sulla carta ma meno nella realtà quotidiana. Scoprono che l’IA è ottima per alcuni compiti specifici e completamente inutile per altri. Scoprono che l’intelligenza umana, quella vera, con tutta la sua inefficienza e i suoi bias e le sue stranezze, è ancora necessaria per quasi tutto ciò che conta davvero. Ma queste sono notizie che non vendono, che non fanno salire le quotazioni, che non giustificano round di finanziamento da record.

C’è una bellezza quasi poetica in tutto questo. I manager scoprono improvvisamente il valore dell’essere umano esattamente nel momento in cui il loro essere umano specifico rischia – o meglio, viene raccontato che rischia – di diventare superfluo. È come se Pinocchio, dopo aver trasformato tutti gli altri bambini in asini, scoprisse all’improvviso l’importanza dell’istruzione scolastica proprio mentre gli crescono le orecchie. O forse è come se Pinocchio avesse semplicemente bisogno di una buona storia per vendere più biglietti per lo spettacolo.

La verità è che il management moderno ha sempre vissuto in una contraddizione per certi versi affascinante. Da un lato, celebra se stesso come insostituibile: la leadership visionaria, il pensiero strategico, la capacità di “pensare fuori dagli schemi”. Dall’altro, ha ridotto il proprio lavoro a KPI, dashboard, metriche quantificabili e report trimestrali. Ha trasformato la gestione aziendale in un esercizio di ottimizzazione matematica. E adesso si scopre – o meglio, viene raccontato – che l’ottimizzazione matematica è esattamente quello che l’intelligenza artificiale sa fare meglio di chiunque altro.

Ma qui c’è il trucco di magia: se sei insostituibile, perché dovresti preoccuparti? A meno che, forse, tu non abbia sempre saputo, in fondo, che non sei poi così insostituibile come hai sempre dichiarato. E quando questa consapevolezza nascosta incontra un annuncio ben piazzato, nel momento perfetto in cui i mercati mostrano segni di scetticismo, ecco che la reazione emotiva produce esattamente l’effetto desiderato: attenzione, dibattito e, soprattutto, mercati che si risvegliano dal torpore.

Questa storia ha una morale, anche se sospetto che molti la ignoreranno. La morale è che quando la tecnologia minaccia gli operai, è progresso inevitabile. Quando minaccia i manager, è un annuncio strategico che serve a ricordare a tutti quanto sia potente quella tecnologia. In entrambi i casi, qualcuno ci guadagna, e quel qualcuno raramente è chi lavora per vivere, che indossi tuta o giacca e cravatta.

Nel frattempo, da qualche parte in Silicon Valley, un algoritmo continua a consumare l’elettricità di una piccola città per generare testo che assomiglia a pensiero intelligente ma che, a guardarlo bene, è poco più di una ricombinazione sofisticata di pattern già visti. E qualcuno, guardando i numeri del consumo energetico e confrontandoli con i risultati effettivi, si sta probabilmente chiedendo se tutto questo circo valga davvero la candela. Ma questa domanda non genera titoli interessanti, quindi rimane sussurrata nei corridoi, lontana dalle sale dove si decidono gli investimenti e si scrivono i comunicati stampa che cambieranno, ancora una volta, il mondo come lo conosciamo. O almeno così dicono.

Il primo articolo che leggo con molto piacere su questo interessante argomento.

Grazie

La realtà dell’IA svelata in maniera intelligente.

Grazie, troppo buono