Memoria e Futuro

L’italiano in blackout

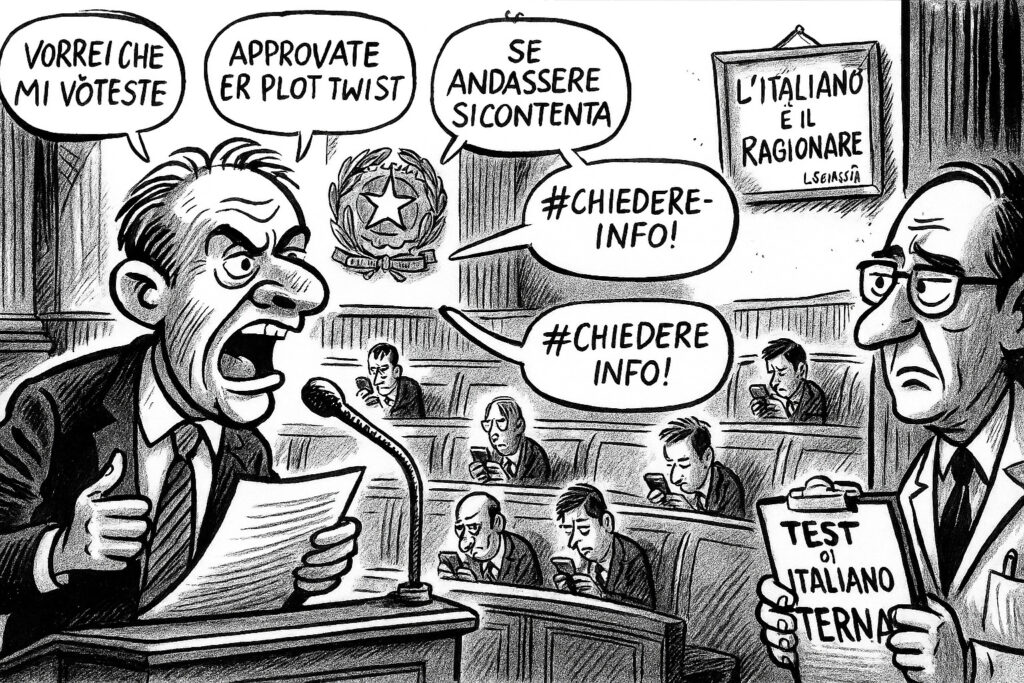

“L’italiano non è l’italiano: è il ragionare”, diceva il professore al suo ex allievo diventato magistrato in un romanzo, Una Storia Semplice, di Leonardo Sciascia. Una sentenza che oggi risuona come un epitaffio per un paese che ha smarrito non tanto la grammatica, quanto la capacità di pensare. E, forse, anche la capacità di rimediare a questa situazione.

Prendiamo un caso salito, meno del dovuto e per i motivi sbagliati, agli onori della cronaca qualche giorno fa. A fine ottobre, Terna – il gestore della rete elettrica nazionale controllato dal MEF – ha recapitato ai propri manager, seconde e terze linee, una email dalla responsabile “Academy” che annunciava l’obbligo di recarsi a Roma per un test di italiano. Attenzione, non operai stranieri per cui i test linguistici sono previsti per legge. Manager e quadri intermedi italiani di un’infrastruttura critica del Paese. Poi, una volta uscita la notizia, il dietrofront. L’imbarazzo. Il silenzio.

La storia, però, non è stata particolarmente presente sui quotidiani. E lo si capisce, visti i rapporti di sponsorship di queste aziende con la stampa e i media italiani in generale: del resto c’è un’altra azienda ci assilla da settimane con uno spot televisivo accompagnato da una canzone insopportabile (viene da chiedersi ascoltandola se il testo l’ha scritto una qualche IA) di una combattiva cantante romana (combattiva quando non si tratta di staccare fattura). Difficile mordere la mano che finanzia.

D’altronde, le solite ricerche continuano a ripetere gli stessi dati allarmanti: il 35% degli adulti italiani è in condizione di analfabetismo funzionale, solo il 5% raggiunge i livelli più elevati di competenza contro il 12% medio OCSE, siamo al 26° posto su 31 paesi. Numeri che ormai conosciamo a memoria, che leggiamo distrattamente, che non scandalizzano più nessuno. Forse perché chi dovrebbe allarmarsi non riesce a comprenderne la portata.

Basta aprire la diretta streaming di Camera o Senato in un pomeriggio qualsiasi, quando l’aula è semivuota e parlano i parlamentari di seconda linea. Periodi sintattici traballanti. Congiuntivi evaporati. Concetti espressi con la chiarezza di un oracolo delfico ubriaco. Una povertà lessicale che rasenta il dialogo da bar, condita da anglicismi buttati a caso e slogan al posto di argomenti. I brocardi latini sono stati rimpiazzati da hashtag e luoghi comuni, alcuni oratori si rivolgono al pubblico esterno anziché alla Presidenza, trasformando l’aula in uno studio televisivo.

E qui sorge spontanea una domanda: ma se quei manager di Terna fossero stati sottoposti a una verifica linguistica prima di essere assunti, quel pasticcio sarebbe mai accaduto? E se applicassimo lo stesso criterio ai parlamentari al momento della proclamazione degli eletti, o al momento della presentazione delle candidature, mineremmo in qualche modo i diritti politici e civili?

Il problema della selezione delle classi dirigenti emerge in tutta la sua gravità. Per diventare dirigenti in un’azienda pubblica come Terna, qualcuno deve aver selezionato quei soggetti. Devono aver superato colloqui, assessment, valutazioni. Eppure, evidentemente, le loro competenze linguistiche – e dunque cognitive – sono parse così carenti da richiedere un test postumo. Il che solleva un dubbio ancora più inquietante: chi ha selezionato i selezionatori?

Allo stesso modo, la classe dirigente politica viene selezionata dagli elettori. Ma come può un elettorato con un 35% di analfabetismo funzionale valutare la competenza, la preparazione, la capacità argomentativa di un candidato? Come può distinguere un ragionamento solido da uno specioso, un’analisi articolata da uno slogan accattivante? La risposta è semplice: non può. E così si instaura un circolo vizioso perfetto: dirigenti aziendali selezionati da dirigenti inadeguati, parlamentari eletti da elettori incapaci di valutarli, in un girotondo di mediocrità che si autoalimenta e si autorigenera.

Il parallelo è spietato ma necessario: sia nella selezione aziendale che in quella elettorale, il filtro della competenza linguistica – e quindi del ragionamento – si è rotto. Anzi, forse non è mai esistito davvero.

E allora torna alla mente un film del 2006 che in questa rubrica abbiamo già citato in passato, Idiocracy di Mike Judge, che immaginava un futuro in cui “l’evoluzione non sempre premia l’intelligenza e senza predatori naturali ad assottigliare il branco, cominciò a premiare coloro che si riproducevano di più e lasciò che gli intelligenti diventassero una specie in via d’estinzione”. Mike Judge aveva previsto che ci sarebbero voluti cinquecento anni. Si è sbagliato: ci siamo già quasi arrivati. Solo che nel suo film, almeno, quando Joe Bauers cercava di parlare normalmente, agli altri “sembrava pomposo ed effeminato”. Da noi succede già: chi parla bene viene guardato con sospetto, chi ragiona con cura viene accusato di intellettualismo.

Forse dovremmo ammetterlo: il test di italiano in Terna non era una gaffe. Era un disperato tentativo di arginare l’inevitabile. Il problema è che quando te ne accorgi e la prima cosa che fai è nascondere il test, vuol dire che hai già perso.

La citazione di Sciascia è da “Una storia semplice”.

Corretto, grazie.