Memoria e Futuro

Quando l’IA ero io

Sebbene tendano a farvi credere il contrario negli ultimi tempi, l’intelligenza artificiale non ha inventato la pigrizia giornalistica. Ha semplicemente aggiunto un nuovo capitolo a una storia che in Italia si trascina da decenni. Oggi assistiamo a un fenomeno curioso: articoli generati da AI che tradiscono la loro origine con espressioni standardizzate, toni innaturalmente neutri o quella particolare vaghezza che caratterizza i testi automatici.

Pochi giorni fa, il quotidiano “La Provincia” ha regalato ai social un momento di imbarazzante ilarità. In un articolo sui traffici di droga nel porto di Civitavecchia è comparsa, stampata nero su bianco, una frase che non lascia dubbi: “Vuoi che lo trasformi in un articolo da pubblicare su un quotidiano (con titolo, occhiello e impaginazione giornalistica) o in una versione più narrativa da magazine d’inchiesta?”. Chiunque abbia mai utilizzato ChatGPT riconosce immediatamente quella domanda: è il chatbot che chiede all’utente come formattare il testo. Dimenticata lì, nel corpo dell’articolo, come una ricevuta del ristorante lasciata per sbaglio nel portafoglio perduto distrattamente da qualche parte. Ma prima che ChatGPT (e i suoi fratelli) facesse il suo ingresso nelle redazioni, c’era un’altra fonte inesauribile di contenuti preconfezionati: i comunicati stampa.

Mi sa che è giunto il tempo di fare una confessione personale, essendo il reato certamente prescritto per questioni di tempo (sempre che di reato si tratti, naturalmente). Ricordo con precisione quando, svariati anni fa, collaborando con l’ufficio stampa di un ente pubblico, mi resi conto di quanto fosse disastrosa la copertura giornalistica dell’istituzione. In realtà ero stato chiamato proprio per correggere questo problema d’immagine. Articoli superficiali, notizie distorte, un’immagine pubblica pessima, figlie in parte del fatto che le fonti dei giornalisti locali fossero, di fatto, coloro che li andavano a cercare in redazione per lamentarsi di ciò che per loro non andava. La soluzione che trovammo fu tanto semplice quanto rivelatrice: invece di cercare di costruire rapporti più solidi con i giornalisti con lusinghe o regali o di migliorare la comunicazione attraverso complicate ricerche di mercato ed analisi del pubblico, decidemmo di scrivere comunicati stampa che fossero già articoli completi. Testi perfettamente strutturati, con titolo, sottotitolo, citazioni e persino una conclusione pronta all’uso.

Il risultato superò ogni aspettativa. Nel giro di poche settimane, quei comunicati cominciarono a comparire sui quotidiani locali praticamente identici, parola per parola, con l’unica variazione significativa: la firma del giornalista che seguiva le attività dell’ente. Era come assistere a un gioco di specchi, in cui il confine tra fonte e cronaca si dissolveva completamente. I giornalisti di queste piccole testate locali, oberati di lavoro, sottopagati e spesso con redazioni ridotte all’osso, trovavano in quei testi già pronti la soluzione ideale per riempire le pagine.

Questa pratica non era certo una novità nel panorama italiano. Per anni, interi settori dell’informazione locale (e non solo) si sono retti su questo tacito accordo: gli uffici stampa fornivano contenuti chiavi in mano, i giornalisti li pubblicavano con minime modifiche e, in alcuni settori, se svolgevano appieno i compiti previsti, si beccavano pure ricche gratifiche fuoribusta (spero abbiate notato l’uso del passato in questa ultima frase…😉). La differenza con l’AI di oggi quindi è principalmente tecnica, non sostanziale. E, per i miei colleghi, molto meno remunerativa.

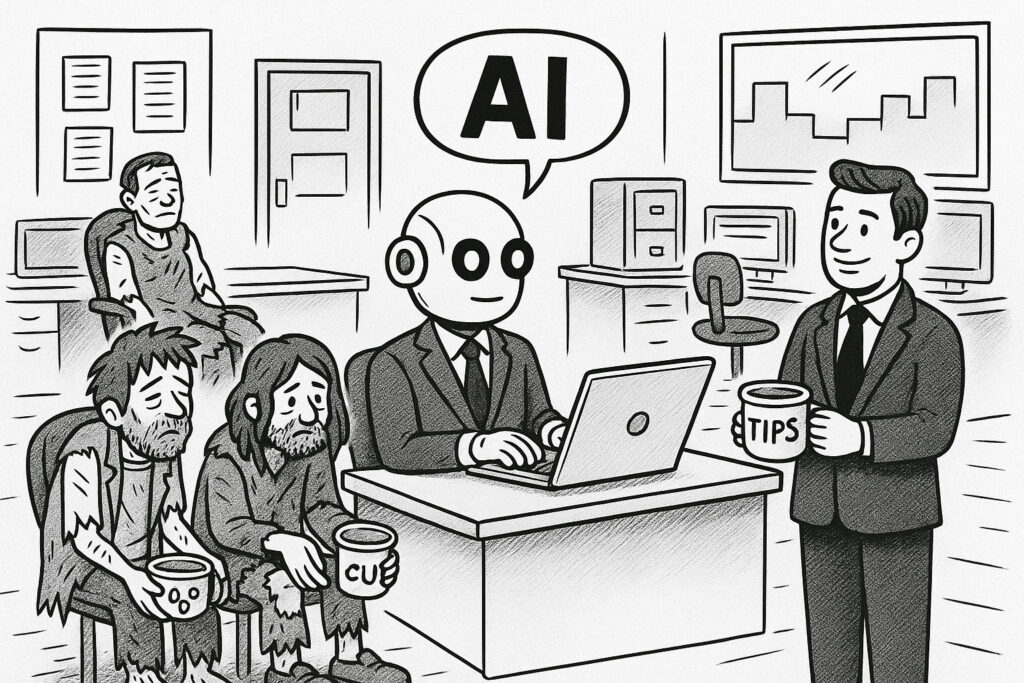

Ora che l’intelligenza artificiale è entrata prepotentemente nel processo produttivo delle notizie, gli errori sono semplicemente cambiati nella forma. Se prima era possibile riconoscere un comunicato copiato dalla sua prosa troppo istituzionale, oggi è l’uniformità stilistica, le ripetizioni concettuali o certi costrutti linguistici innaturali a tradire l’uso dell’AI. In entrambi i casi, il problema di fondo rimane invariato: la rinuncia alla funzione critica e investigativa del giornalismo.

Mi viene in mente uno slogan che risuonava nelle piazze degli anni Settanta durante le proteste operaie: “A salario di merda, lavoro di merda”. Era un grido di ribellione contro lo sfruttamento, un’equazione brutale ma chiara tra retribuzione e qualità del lavoro svolto. Oggi, guardando lo stato complessivo del giornalismo italiano, quel concetto trova una conferma paradossale e amara, nonostante i pensosi proclami e le svariate “carte” stilate dalle associazioni che dovrebbero difendere strenuamente i diritti della categoria. Giornalisti sottopagati, contratti precari, redazioni ridotte all’osso: il risultato è esattamente quello che recitava lo slogan di più di cinquant’anni fa. Quando si paga poco o nulla, quando si chiede di produrre dieci articoli al giorno con la paga di mezzo, il copia-incolla – che sia da un comunicato stampa o da ChatGPT – diventa non solo una scorciatoia, ma quasi una necessità. I giornalisti di oggi incarnano involontariamente quella protesta di cinquant’anni fa, solo che questa volta non sono loro a scegliere: sono vittime di un sistema che ha svalutato il loro lavoro fino a renderlo, letteralmente, quello che viene pagato.

La tecnologia cambia, ma l’abitudine a sostituire il lavoro giornalistico con contenuti preconfezionati – che arrivino da un ufficio stampa o da un algoritmo – resta una costante preoccupante del nostro sistema informativo. E forse questo dovrebbe farci riflettere non tanto sugli strumenti, quanto sulla crisi profonda di una professione che ha progressivamente abdicato al suo ruolo. Sempre che nel nostro paese, tranne sporadiche eccezioni, l’abbia mai avuto.

Devi fare login per commentare

Accedi