Memoria e Futuro

Sì, il dibattito, sì

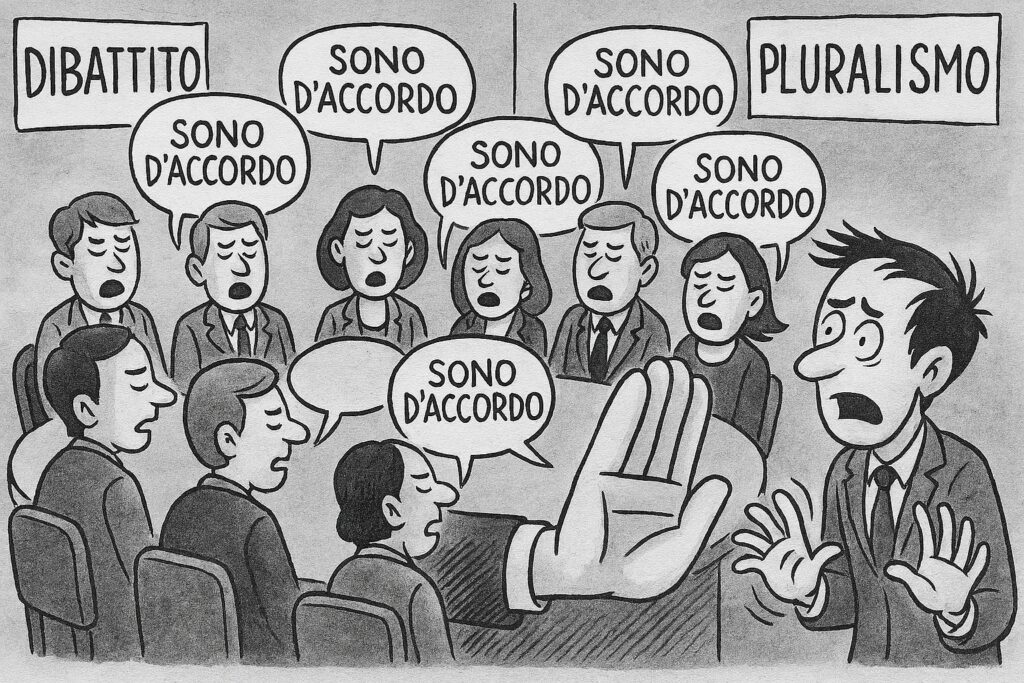

Ma cos’è un dibattito? Fatemi essere banale, ma per me è lo spazio in cui idee diverse si confrontano, si scontrano e si arricchiscono vicendevolmente. Il luogo per eccellenza della democrazia, dove le voci discordanti rappresentano un’opportunità di crescita collettiva. Però, nell’Italia contemporanea, assistiamo a un fenomeno preoccupante: il dibattito si riduce a un monologo camuffato da pluralismo, con più persone al tavolo che in realtà esprimono la stessa voce.

Ciò che rende insidioso questo fenomeno è la sua apparente democraticità: non c’è censura manifesta, dibattiti vengono organizzati, relatori invitati, aule aperte. Ma chi osa uscire dal consenso diventa oggetto di esclusione, che può assumere forme violente o sociali, fino a eventi che, pur presentandosi come confronti, coinvolgono solo chi la pensa allo stesso modo.

Un caso emblematico è quello di Ca’ Foscari, dove un gruppo di attivisti ha impedito a Emanuele Fiano, ex parlamentare, di partecipare a un dibattito sulla pace in Medio Oriente, scandendo “Fuori i sionisti dall’università”. L’ironica tragedia consiste nel fatto che l’incontro era proprio dedicato al dialogo e alla pace. Fiano ha sintetizzato, a mio avviso, bene quanto accaduto: “chi non vuole sentire parlare di pace, la pace non la vuole”.

La stessa dinamica si riscontra in forme più sottili e apparentemente più rispettabili. Un altro esempio, all’assemblea generale dell’Associazione Nazionale Magistrati, Sigfrido Ranucci ha partecipato al congresso e si è espresso contro la separazione delle carriere in magistratura. È stato accolto con una standing ovation da una platea sostanzialmente allineata, trasformando l’evento non in un dibattito, ma in una celebrazione collettiva di un’opinione condivisa senza spazio per posizioni diverse.

Lo schema si ripete nella vita culturale italiana: nei festival letterari, dove il confronto tra posizioni divergenti lascia spesso il posto all’intervista e alla presentazione di libri seguiti da domande compiacenti; nei convegni universitari, dove si invitano relatori della stessa corrente; o nei talk show, dove, nonostante più ospiti e formalmente distanti, il dibattito è indirizzato verso conclusioni già decise dalle redazioni, con il risultato che l’opinione discordante finisce sempre per essere in qualche modo ridicolizzata. Il pluralismo si riduce a una scenografia che nasconde l’uniformità di pensiero dominante.

Quando il dibattito muore, il pensiero si fossilizza in certezze granitiche che non ammettono dubbi né contraddittorio. Lo “spirito libero”, che pensa in modo inatteso e diverso, rappresenta l’unica concreta possibilità di un autentico pluralismo. Ma viene sempre meno gradito in certi consessi, in particolare quelli in cui si forma la coscienza degli individui.

L’università dovrebbe essere un luogo di confronto aperto. Ma se chi dissente viene silenziato o escluso, l’istituzione perde la sua funzione e il dibattito diventa un rituale vuoto. Questo accade su molti temi, dal conflitto israelo-palestinese alla riforma della giustizia, fino alle questioni economiche, all’immigrazione e alle scelte energetiche.

Il paradosso è che spesso chi impedisce il confronto lo fa invocando democrazia e giustizia, spesso “per chi è senza voce”, contestando avversari in nome della libertà ma negando loro proprio quella libertà di espressione che si dichiara di proteggere. Organizzano così eventi formalmente “plurali” invitando solo chi condivide una visione unica.

I rettori italiani hanno ribadito che la violenza contraddice il pensiero critico e che ogni tentativo di silenziare l’opinione altrui va condannato, ma il problema va oltre la violenza fisica e riguarda la violenza simbolica di dibattiti in cui tutte le voci esprimono la stessa idea. Quando la società perde il contraddittorio, le idee dominanti diventano dogmi incontestabili e si crea il “pensiero di gruppo”: la convinzione collettiva in una verità condivisa che automaticamente esclude ogni dissenso.

Università, istituzioni e società civile perdono la capacità di autocorrezione. Il dibattito si riduce a una performance preconfezionata, dove si confermano senza sosta le stesse tesi. Nei festival letterari, nelle università e nei media si ripete lo stesso copione di uniformità. Recuperare il vero dibattito significa considerare la diversità di opinioni come una risorsa, accettare che chi pensa diversamente non è necessariamente in malafede ma semplicemente vede il mondo da una diversa prospettiva. Significa avere il coraggio di organizzare confronti autentici, rinunciando alla comodità del coro unanime.

Il dibattito autentico richiede tolleranza reciproca e la volontà di ascoltare anche ciò che disturba. Pretendere che esista una sola voce possibile, impedire le opinioni discordanti o costruire eventi uniformi significa costruire non una società libera, ma una prigione del pensiero. Il dibattito è scomodo, faticoso e a volte doloroso, ma resta l’unico strumento per crescere. Ridurlo a monologo, impedendo a chi dissente di parlare o organizzando tavole in cui tutti la pensano allo stesso modo, ci condanna alla stagnazione e alla ripetizione degli stessi errori. Il caso dell’università di Venezia, come quello dell’assemblea dell’ANM, ci pone davanti a una scelta fondamentale: vogliamo davvero una società in cui si possa discutere veramente di tutto con tutti, o una in cui si possa dire tutto purché la versione sia sempre la stessa? Perché è quello che stiamo quotidianamente costruendo, accettando con eccessiva nonchalance alcune distorsioni che paiono essere divenute la norma, oramai.

Devi fare login per commentare

Accedi