Memoria e Futuro

Una modesta proposta

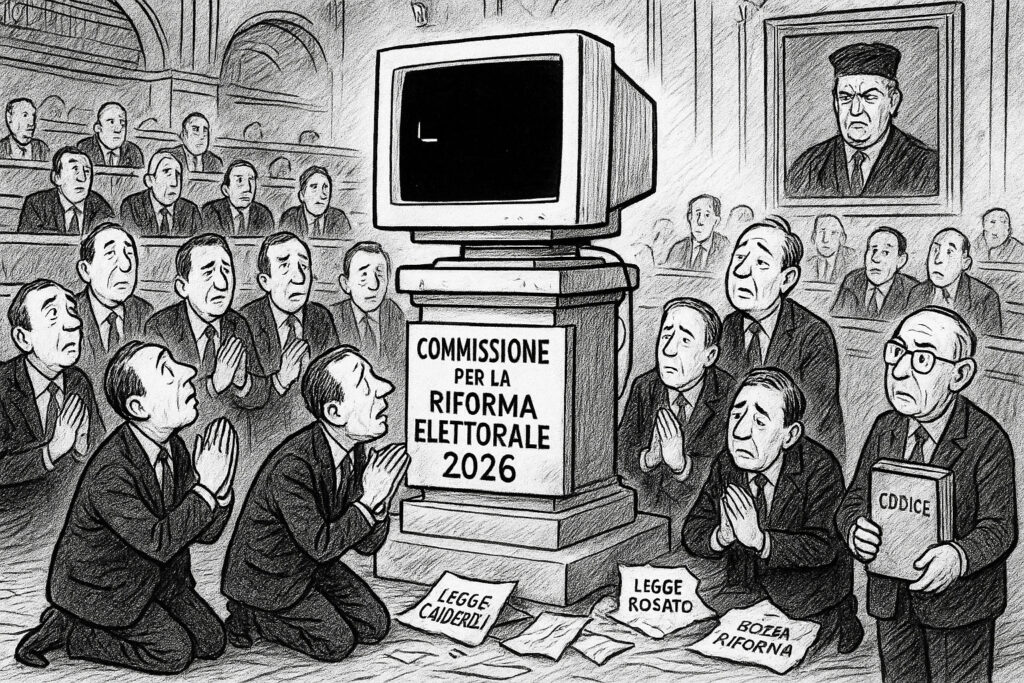

Non si era neanche depositata la polvere della sfida delle ultime regionali e gia non si parlava di altro, ovvero cambiare (un’altra volta) il sistema di elezione per Camera e Senato prima del prossimo appuntamento del 2027. Ma sarebbe il caso di dire che dopo vent’anni di riforme elettorali, l’Italia è arrivata a un punto che sarebbe comico se non fosse drammatico: nessuno di quelli che si sono messi alla prova ha mai trovato l’equilibrio perfetto tra governabilità e rappresentanza, nel rispetto della Costituzione, viste le numerose sentenze dell’Alta Corte a riguardo.

Il governo Meloni vuole arrivare a una nuova proposta di legge elettorale entro la prima metà del 2026. L’accelerazione è stata improvvisa: naturalmente i motivi espletati da rappresentanti al governo e in maggioranza riguardano “la rappresentatività e la governabilità in una prospettiva che vede il rischio di un pareggio nel 2027”; secondo le opposizioni, con l’attuale sistema il centrodestra rischia di perdere le elezioni, soprattutto dopo i risultati delle regionali che hanno mostrato la forza del cosiddetto “campo largo”(wishful thinking questo si chiama in inglese). Il modello che si sta studiando prevede un sistema proporzionale puro con soglia di sbarramento al 3% e un mega premio di maggioranza che garantirebbe alla coalizione che raggiunge almeno il 40% dei voti il 55% dei seggi. Sulla scheda dovrebbe comparire anche il nome del candidato premier, una sorta di esca avvelenata per le opposizioni, costrette a scegliere tra Schlein e Conte prima ancora di trovare un programma comune. Naturalmente nessun accenno al vero vulnus segnalato dalla Corte Costituzionale ovvero la rappresentatività e in sintesi vuol dire ritornare a un sistema che permette agli elettori di scegliere i loro candidati preferiti.

Ma se c’è una cosa che gli ultimi trent’anni ci hanno insegnato è questa: qualunque sia la legge che si scrive, prima o poi qualcuno la cambierà. E se è abbastanza sbilanciata, la Corte Costituzionale avrà sicuramente qualcosa da ridire.

Dopo che nel 1993 il referendum abrogativo spinse all’abbandono del sistema proporzionale che aveva dominato la Prima Repubblica, l’Italia è entrata in un vortice di riforme elettorali a cadenza sempre più ravvicinata. Prima la legge Mattarella nel 1993, sistema misto che durò dodici anni e tre elezioni. Poi la legge Calderoli nel 2005, utilizzata fino al 2013. Quindi la legge promossa da Renzi nel 2015, che non venne mai utilizzata. Infine la legge Rosato nel 2017, ancora in vigore. Quattro leggi elettorali in poco più di due decenni, con intervalli sempre più brevi. Un’accelerazione che rivela non solo l’incapacità di trovare un equilibrio duraturo, ma soprattutto la tentazione ricorrente di modellare le regole del gioco a proprio vantaggio.

E qui ho la necessità di fare una pausa nel racconto per criticare quella pessima abitudine italiana di chiamare le leggi elettorali con nomi finto-latini che sembrano usciti da un manuale di grammatica per scuole medie. Fu Giovanni Sartori, nel 1993, a inaugurare questa moda scrivendo “habemus Mattarellum”, riferendosi alla legge il cui relatore era l’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da allora è stato un proliferare di suffissi in -ellum e -um che ha trasformato il dibattito sulle leggi elettorali in una specie di gioco di parole tra giornalisti e politologi. Una trovata che aveva senso come battuta polemica – Sartori era critico verso quella legge – ma che è diventata un vezzo insopportabile. Le leggi hanno i loro estensori e promotori: chiamiamole così, senza bisogno di latinismi da oratorio che danno a questioni serissime un’aria da barzelletta.

Ma non divaghiamo. Il problema enunciato nel corso delle modifiche è sempre lo stesso: trovare il punto di equilibrio tra governabilità e rappresentanza. Da una parte c’è l’esigenza di stabilità: i governi devono poter governare, non cadere ogni sei mesi. Dall’altra c’è la democrazia: ogni voto deve contare, ogni corrente di pensiero deve avere rappresentanza. In teoria è semplice. In pratica, ogni volta che i nostri legislatori ci provano, o la legge viene bocciata dalla Corte Costituzionale o viene cambiata dalla maggioranza successiva perché non conviene più.

E qui viene il dubbio: se in trent’anni non ci è riuscito nessuno, né centrosinistra né centrodestra, né con Berlusconi né con Renzi né con Meloni, forse il problema non sono solo le persone, ma il metodo.

Il Presidente Mattarella non sarebbe favorevole a modifiche in zona Cesarini (poverino bisogna capirlo, non solo è stato l’estensione dell’ultima legge elettorale che è durata senza intromissioni da parte della Corte Costituzionale ma sarebbe anche il garante della Costituzione e quindi mettere mani avanti, conoscendo l’incapacità dei suoi successori), a urne vicine, per evitare che la maggioranza si cucia addosso il vestito migliore. È una questione di principio: le regole del gioco non si cambiano mentre si sta giocando. Ma è anche l’ammissione implicita che ogni riforma elettorale è, inevitabilmente, un vestito cucito su misura. Il risultato? Un sistema elettorale in perenne stato di revisione. Non c’è stabilità nelle regole che dovrebbero garantire la stabilità. È come giocare a calcio cambiando le dimensioni della porta ogni partita.

E allora, propongo, perché non provare con l’intelligenza artificiale? Ho voluto vedere cosa produrrebbe un algoritmo privo di secondi fini, immune alle dinamiche di coalizione, indifferente ai sondaggi. Un sistema che non favorisca nessuno dei partiti esistenti, ma che rispetti davvero i paletti costituzionali che la Consulta ha fissato negli anni.

Ed ecco il risultato ottenuto

Ipotesi di riforma della legge elettorale per il Parlamento italiano dell’intelligenza artificiale (per i colleghi giornalisti a caccia di sintesi latineggianti AIellum)

Ecco il prompt che ho utilizzato per un’intelligenza artificiale incaricata di scrivere una legge elettorale:

“Sei un esperto di diritto costituzionale e sistemi elettorali. Devi progettare una legge elettorale per l’Italia che rispetti la Costituzione e le sentenze della Corte Costituzionale, bilanci governabilità e rappresentanza, funzioni per entrambe le Camere, permetta agli elettori di scegliere i propri rappresentanti, e preveda un premio di maggioranza proporzionato.”

E questo è quello che mi ha risposto l’intelligenza artificiale:

“Sistema elettorale misto proporzionale/uninominale con premio di maggioranza condizionato. Per entrambe le Camere: 70% dei seggi assegnati con metodo proporzionale in collegi plurinominali di medie dimensioni, con soglia di sbarramento (nazionale alla Camera è regionale al Senato) al 3% per le liste singole e 8% per le coalizioni. All’interno delle coalizioni, ogni lista deve superare il 2% per accedere al riparto.

Per permettere agli elettori di scegliere i propri rappresentanti, gli elettori esprimerebbero fino a tre preferenze all’interno della lista scelta, con obbligo di alternanza di genere. Le preferenze determinano l’ordine di elezione dei candidati, superando le liste bloccate.

Il 30% dei seggi verrebbe assegnato con sistema maggioritario a turno unico in collegi uninominali. Ogni elettore vota sia per il candidato uninominale che per la lista proporzionale.

Il premio di maggioranza scatterebbe solo se la coalizione o lista supera il 45% dei voti validi, garantendole il 52% dei seggi totali. Il premio viene distribuito proporzionalmente tra le liste della coalizione in base ai loro risultati. Sotto il 45%, nessun premio: i seggi sono assegnati proporzionalmente ai risultati. Per ricevere il premio, la prima lista della coalizione deve comunque aver superato il 20% dei voti, evitando che coalizioni frammentate ottengano premi sproporzionati.

Sulla scheda compare il nome del candidato premier indicato da ciascuna coalizione o lista, permettendo agli elettori di sapere chi guiderebbe il governo.

A rileggerlo, è l’uovo di Colombo. Questo sistema rispetterebbe i paletti della Consulta: il premio scatta solo sopra una soglia significativa, è moderato, e non stravolge completamente la rappresentanza. Le preferenze multiple permettono agli elettori di scegliere i propri rappresentanti. La combinazione di proporzionale e uninominale garantisce sia rappresentanza che territori. Addirittura si rivedrebbero i candidati in lista in giro per città e regioni, cosa che dal 2008 è sempre più raro vedere. E chissà che questo non porterebbe a un aumento del numero di elettori oggi drammaticamente in calo.

Ho un unico dubbio, da vecchio raccoglitore di firme del referendum di inizio anni 90: le preferenze multiple, per quanto democratiche sulla carta, portano con sé rischi enormi. Il voto di preferenza aumenta i costi delle campagne elettorali, alimenta i rischi di corruzione e di voto di scambio, e accresce la competizione all’interno dei partiti degradandoli a meri comitati elettorali. Dove esiste il voto di preferenza, la tentazione a scambiare la propria preferenza per un bene diverso dal solo appagamento democratico è di gran lunga superiore. In circoscrizioni elettorali molto estese, come quelle che risulterebbero dalla riduzione del numero dei parlamentari, questi fenomeni si amplificano. E nelle regioni meridionali, dove storicamente il clientelismo politico è più radicato, il voto di preferenza rischia di trasformarsi in uno strumento di controllo sociale più che di scelta democratica.

Sarebbe perfetto questo sistema? Probabilmente no. Ma almeno sarebbe nato da un ragionamento logico e non da calcoli elettorali di parte. E probabilmente piacerebbe poco sia alla maggioranza che all’opposizione, il che nel nostro paese forse è il miglior segno della sua equità.

Il paradosso è che una legge elettorale veramente equa non la vuole nessuno. Chi è al governo la teme perché potrebbe favorire l’opposizione. Chi è all’opposizione la critica perché forse non basta a vincere. E così si continua a cambiare le regole del gioco, sperando che la prossima volta la fortuna giri dalla propria parte.

Quindi sì, prepariamoci sconsolatamente all’ennesima riforma. Sarà dibattuta, emendata, approvata probabilmente con la fiducia, contestata dalle opposizioni e – nei prossimi anni – probabilmente finirà sotto la lente della Corte Costituzionale. Che magari la boccerà. E il ciclo ricomincerà.

Nel frattempo, l’intelligenza artificiale continuerà a generare immagini di gatti vestiti da astronauti e poesie mediocri. Compiti infinitamente più semplici che trovare l’equilibrio perfetto tra governabilità e rappresentanza nella Repubblica Italiana.

Devi fare login per commentare

Accedi