Memoria e Futuro

Vite fuori

Quando Henry David Thoreau si ritirò nei boschi del Massachusetts nel 1845, lo fece per un esperimento filosofico: vivere deliberatamente, succhiare tutto il midollo della vita. Il suo isolamento volontario era una scelta radicale contro il conformismo sociale, un manifesto di libertà individuale che avrebbe ispirato generazioni. Quasi due secoli dopo, una coppia anglo-australiana vive con tre figli in un casolare senza utenze a Palmoli, in Abruzzo, mentre un infermiere 57enne di Borgo Virgilio nasconde per tre anni il cadavere mummificato della madre in cantina. Due vicende apparentemente diverse, ma che hanno più di un tratto comune, a guardare con attenzione. Di certo, dove Thoreau cercava l’essenza della vita, oggi l’isolamento racconta spesso una storia diversa: quella di una società che non offre più ragioni sufficienti per starci dentro. Eppure, seguendo le cronache giorno per giorno, molti dei rimproveri mossi alla famiglia si sono rivelati esagerati o non realistici: i bambini non erano malnutriti né maltrattati, semplicemente vivevano diversamente. La società contemporanea, paradossalmente, non permette più nemmeno l’isolamento volontario che celebra nei suoi miti fondativi.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion vivevano con i tre figli in condizioni definite di “disagio abitativo” in un immobile senza elettricità, acqua corrente, gas e servizi igienici. Nei comuni di Tufillo e Palmoli esistono diverse famiglie “neo rurali” che hanno scelto uno stile di vita a stretto contatto con la natura, ispirato al principio della “decrescita felice” ed è interessante vedere come la storia è stata raccontata dai giornali stranieri rispetto a quelli italiani (qui una sintesi). Sembrerebbe il sogno thoreauiano realizzato, eppure i servizi sociali hanno tolto loro i bambini.

Ma l’isolamento contemporaneo ha perso questa dimensione filosofica per diventare spesso pura sottrazione. E anche i casi di isolamento involontario sono allarmanti: ieri sera a Udine, due uomini pakistani di 35 e 38 anni sono stati trovati morti in un casolare abbandonato di via Bariglaria, usato come rifugio dal freddo. Il caseggiato era in stato di totale abbandono da almeno quindici anni, “un luogo dove l’incuria e il degrado rendono ogni passo un rischio”, come hanno raccontato i soccorritori. Un braciere acceso per scaldarsi potrebbe aver causato un’intossicazione da monossido di carbonio. Nessuno si era accorto della loro presenza, nessuno ha notato la loro assenza. Qualche settimana fa a Pedara, nel Catanese, un pensionato di 86 anni è stato trovato morto e di lui non si avevano notizie da almeno tre anni, il cadavere completamente mummificato. E tanti altri casi punteggiano le cronache dei quotidiani locali ciclicamente. Non sono eremiti che cercano la verità nei boschi: sono persone scomparse nel silenzio dell’indifferenza reciproca.

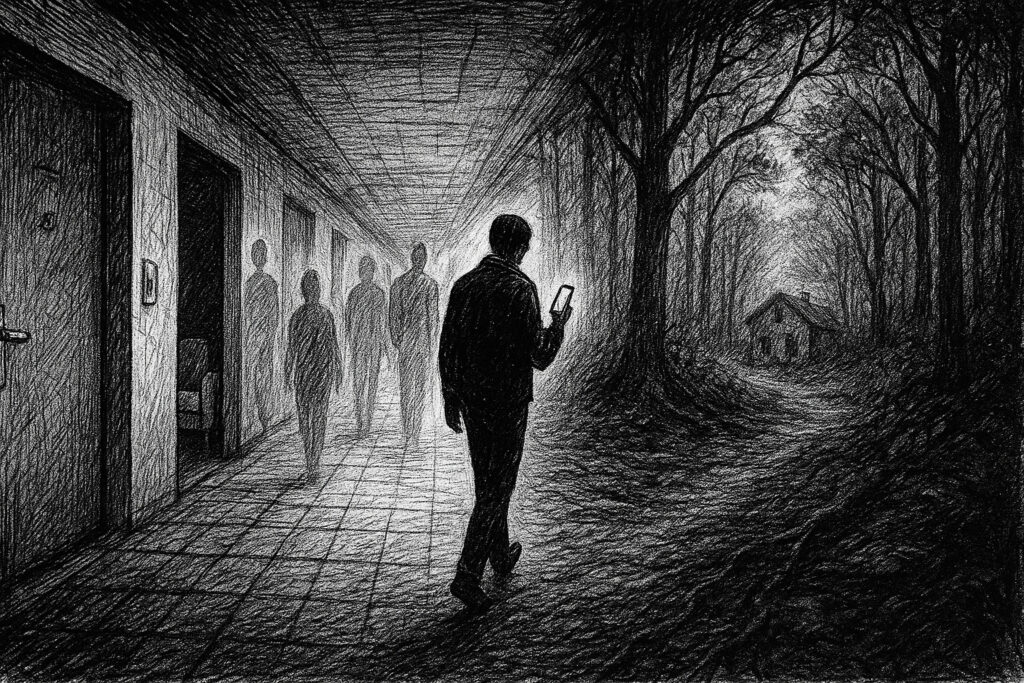

La vera questione è: perché oggi è così facile scomparire? La risposta sta anche in un paradosso tecnologico: mai come ora è stato possibile vivere materialmente senza bisogno “sociale” degli altri. Amazon consegna cibo a domicilio, Netflix sostituisce il cinema, lo smart working elimina l’ufficio, i social media simulano relazioni. La società ha smesso di essere necessaria per la sopravvivenza quotidiana, riducendosi a un insieme di obblighi burocratici: pagare le tasse, rinnovare documenti, rispettare regole. Ma quale vantaggio concreto offre oggi lo stare insieme?

Thoreau tornava al villaggio quando voleva, manteneva legami, scriveva per la comunità. Ma il suo era un dialogo critico con la società, non una fuga che lo Stato dovesse impedire o sanzionare. Poteva permettersi quella libertà perché la società ottocentesca, per quanto conformista, lasciava ancora margini all’eccentricità.

Oggi questi margini si sono ristretti. Non per autoritarismo, ma per un paradosso più sottile: la società contemporanea ha normato ogni aspetto dell’esistenza in nome della protezione e dei diritti, rendendo illegittima qualsiasi forma di vita che ne esca. Eppure questa stessa società non offre più ragioni sufficienti per starci dentro, riducendosi a un insieme di obblighi burocratici senza i benefici comunitari che un tempo la giustificavano.

Nel passato, la comunità era funzionale: ci si aiutava nel raccolto, si condividevano risorse, si crescevano i figli collettivamente. C’era un obiettivo comune – la sopravvivenza, il benessere del gruppo – che rendeva il sociale non solo inevitabile ma desiderabile. Oggi questo collante si è dissolto. Viviamo in condomini dove non conosciamo i vicini, lavoriamo da remoto, ordiniamo tutto online. La società è diventata un peso – traffico, burocrazia, obblighi – senza i benefici che un tempo la giustificavano.

Il 57enne mantovano era “poco conosciuto in paese”. E la madre, che non si vedeva da tre anni? L’86enne di Pedara non aveva più rapporti con il fratello da tempo per dissidi familiari. Possibile che fosse il suo solo legame con il contesto esterno? Nessuno se n’è accorto perché nessuno aveva bisogno di loro, né loro di qualcuno. La burocrazia moderna, paradossalmente, facilita questa invisibilità: tutto può essere fatto online, i controlli sono frammentati, la privacy protegge anche l’abbandono. Poi ogni tanto si sveglia, fortuitamente, e manda controlli, spesso burocratici e inefficaci. La società è diventata un peso – traffico, burocrazia, obblighi – senza i benefici che un tempo la giustificavano. E quando qualcuno prova a porsi ai margini della stessa, come la famiglia di residenza abruzzese, scopre che non è più permesso.

Il risultato è una società che vive il contesto sociale come costrizione più che opportunità. Il fenomeno degli “hikikomori” – giovani che si ritirano completamente dalla vita sociale – cresce anche in Occidente. Non per cercare una verità superiore come Thoreau, ma perché la società non offre loro nulla che non possano ottenere da soli davanti a uno schermo. E, a differenza della famiglia inglese in Abruzzo, nessuno interviene per “salvarli”.

La differenza con l’eremitaggio romantico è netta: quello era una scelta consapevole contro il conformismo, replicata forse goffamente dalla famiglia anglo-australiana, questo è una deriva verso il nulla. Thoreau sapeva perché si isolava e cosa cercava; oggi ci si isola perché non si sa più perché stare insieme. Manca un progetto collettivo, una visione condivisa, persino un nemico comune che ci unisca (nonostante suo social non si parli spesso di altro).

Le istituzioni tentano rimedi – registri degli anziani soli, controlli periodici – ma sono cerotti su una ferita profonda. La vera domanda è: come ricostruire il senso dello stare insieme in una società dove la tecnologia ha reso l’altro opzionale? Come ritrovare un obiettivo comune quando l’individualismo digitale offre tutto ciò che serve per sopravvivere, ma nulla per cui valga la pena vivere insieme?

Dietro ogni cadavere dimenticato in una casa, dietro ogni famiglia che sparisce nei boschi, c’è la stessa verità: una società che ha smesso di essere comunità. E a differenza di Thoreau, che tornò dal bosco con un libro che parlava all’umanità, oggi si scompare nel silenzio. Per sempre. La differenza con l’eremitaggio romantico è netta: Thoreau sapeva perché si isolava e cosa cercava, e la società glielo permetteva.

Dietro ogni cadavere dimenticato in una casa, dietro ogni famiglia che deve conformarsi per non perdere i figli, c’è la stessa verità: una società che ha smesso di essere comunità ma pretende ancora obbedienza. E a differenza di Thoreau, che tornò dal bosco con un libro che parlava all’umanità, oggi o scompari nel silenzio, o ti conformi. E, per chi resti nel contesto sociale “normale” spesso l’una cosa non esclude l’altra.

Devi fare login per commentare

Accedi