Calcio

“Centoventi contro Novecento”, il derby del secolo breve

Ucciso cinquant’anni fa, Pier Paolo Pasolini vide nel calcio l’ultimo rito collettivo della modernità. E lo giocò con l’entusiasmo di un ragazzo, fino all’ultima partita contro Bernardo Bertolucci

Crediamo tutti che Diego Maradona abbia una volta detto che se si fosse trovato a un matrimonio in abito bianco e un pallone infangato fosse volato verso di lui, non avrebbe esitato un istante a stopparlo di petto. Nel caso della medesima e irreprimibile passione da parte di Pier Paolo Pasolini, non dobbiamo credere a niente, basta guardare una fotografia, che lo ritrae in giacca, cravatta e mocassini mentre contende il pallone a una torma di “ragazzi di vita” sullo sfondo di palazzi in costruzione o già oscenamente costruiti in una desolata periferia romana. Persino la sua tragica morte ne attesta metaforicamente l’infantile trasporto per il calcio, dato che il suo corpo martoriato fu rinvenuto nella squallida vastità dell’Idroscalo di Ostia, vicino a un campetto dove certo non avrebbe esitato a prendere a pedate un pallone: come ebbe una volta ad ammettere, il calcio era uno dei grandi piaceri della sua vita, dopo la letteratura e l’eros.

Pasolini fu un intellettuale rigoroso e inquieto, pensatore sospetto alla sua stessa parte politica, mosso da un comunismo eretico che mal sopportava il moralismo, i ritardi e le timidezze del PCI in ambito sociale e culturale. Tale eresia si manifestò anche di fronte allo sport, poiché Pasolini respingeva con decisione la maggioritaria posizione “antisportista” della sinistra, consapevole del fatto che lo sport rappresentava un fenomeno di costume talmente importante che nessuna classe dirigente degna di questo nome avrebbe potuto derubricarlo a mero “oppio dei popoli”.

Come Umberto Eco analizzava i prodotti della cultura di massa con l’armamentario ermeneutico del fine semiologo, Pasolini applicava allo sport le medesime categorie interpretative che gli servivano per decifrare la realtà italiana nella quale viveva. Ne furono esempi il celebre articolo uscito su Il giorno il 3 gennaio 1971, nel quale il poeta, scrittore e cineasta stabiliva che il football è un “sistema di segni”, un linguaggio vero e proprio, con la sua grammatica, la sua sintassi e il podema come significante minimo, ossia «un uomo che usa i piedi per calciare un pallone». Altrove, aveva animosamente polemizzato sulle implicazioni politiche, sociali e culturali dello sport con il “mago” Helenio Herrera e con Alberto Moravia, lui sì ostentatamente alieno al calcio. Aveva anche lasciato ai posteri una delle asserzioni più lapidarie e citate in materia, quella secondo cui il calcio «è l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo», per quanto, in una successiva intervista televisiva, avesse invitato a prenderla con prudenza. In un numero uscito postumo, sul settimanale il “Guerin sportivo”, si era prodotto in una un’articolata disamina tecnica sulla nazionale dei “piedi buoni” di Fulvio Bernardini, anche se poi vi aveva concluso – poco modernamente – che le donne che giocano a pallone sono «uno sgradevole mimetismo un po’ scimmiesco».

Soprattutto, come raccontato in premessa, Pasolini non resisteva alla tentazione di giocare: una partitella su un campo improvvisato o una gara della nazionale attori gli restituivano la gioia della fanciullezza, quando a Bologna aveva trascorso i pomeriggi più lieti proprio giocando a calcio.

La partita che nel corso degli anni è stata più spesso rievocata, fino ad assumere contorni quasi mitologici, Pasolini la giocò alla Cittadella di Parma, il 16 marzo 1975. Quel giorno si affrontarono la troupe di Salò o le 120 giornate di Sodoma, il suo ultimo film, e quella di Novecento di Bernardo Bertolucci, insieme in lavorazione nella Bassa Padana. Pasolini era stato per Bernardo un maestro e un ispiratore. Era la ragione per cui il giovane Bernardo, inizialmente propenso a seguire le orme del padre Attilio, il poeta di cui Pasolini era amico, aveva virato sul cinema, al quale era stato instradato da Pasolini, che l’aveva preso come assistente alla regia nella pellicola Accattone. Questo rapporto di stima e affetto reciproci si era però guastato dopo il successo planetario riscosso da Bertolucci con Ultimo tango a Parigi, sul quale Pasolini aveva emesso commenti ruvidi e denigratori. Due anni dopo, venne il tempo di un tentativo di riappacificazione, per iniziativa di Laura Betti, intima di Pasolini e attrice in Novecento. Come efficacemente ricostruito nel documentario Centoventi contro Novecento di Alessandro Scillitani e Alessandro Di Nuzzo, l’occasione del riavvicinamento fu appunto una partita di calcio, un vero e proprio derby fra due dei più celebrati e controversi registi italiani dell’epoca, nel quale si sommavano ragioni di contrasto personali, culturali e cinematografiche. Da un punto di vista artistico, l’allievo aveva superato il mentore. Se Bertolucci si trovava alla guida di una produzione ricchissima, con un cast stellare che comprendeva Robert De Niro, Gérard Depardieu e Stefania Sandrelli, Pasolini doveva fare i conti con le solite ristrettezze di budget, tanto che i suoi avevano ribattezzato i film rispettivamente “Novelento” e “Salò breve”, a simboleggiare le differenze di denaro e di tempo a disposizione. Anche per contenuto, le due prove presentavano visioni opposte della vicenda umana, dato che Novecento – con la società contadina che intravede nel sol dell’avvenire una speranza di liberazione – rappresentava di fatto un apologo dell’utopia politica del secolo breve, mentre l’opera pasoliniana era una sferzante e conturbante denuncia della natura distopica del potere privo di umanità e legge.

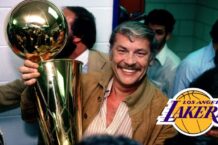

Quanto allo specifico calcistico, Bertolucci, poco avvezzo allo sport e ancor meno al calcio, con classica posa da “regista”, rimase a guidare da bordo campo i suoi giocatori, che indossavano una tenuta viola con la scritta trasversale “Novecento”, allo scopo preparata dalla costumista del film. Pasolini invece si gettò nella mischia con la fascia di capitano e la maglia del Bologna. Fu presto reso quasi inoffensivo da una brutta entrata di un avversario, spedito sulle sue tracce proprio con l’obiettivo di limitarne il talento con le buone o con le cattive, e rimase non poco contrariato dal risultato finale, che arrise per 5-2 agli uomini di Bertolucci, il quale alzò al cielo la coppa del vincitore mentre veniva portato in trionfo come ogni allenatore che si rispetti. La vittoria non fu una sorpresa perché la squadra di Novecento era stata rafforzata fraudolentemente da un paio di giovani promesse del Parma, assunte sul set come attrezzisti e mandate sul terreno di gioco a far la differenza con la loro gioventù e la loro perizia. Fra loro figurava nientemeno che l’allora sedicenne Carlo Ancelotti, che segnò pure una rete per poi comparire nelle fotografie che alla fine furono scattate alle squadre riunite al centro del campo.

In chiusura, spuntò un’enorme torta alla crema per festeggiare il trentaquattresimo compleanno di Bertolucci e tutti ci affondarono le mani per mangiarne un pezzo. Non c’erano giornalisti, anche se la notizia della partita uscì sulla “Gazzetta di Parma”, e fu grazie alle riprese in super8 della sceneggiatrice Clare Peploe, futura sposa di Bertolucci, che sono giunte fino a noi poche, struggenti immagini: in una delle ultime, si scorgono i due registi abbracciati, forse in una tregua, forse riconciliati, certamente per un addio, considerato il tragico destino che attendeva Pasolini.

Devi fare login per commentare

Accedi