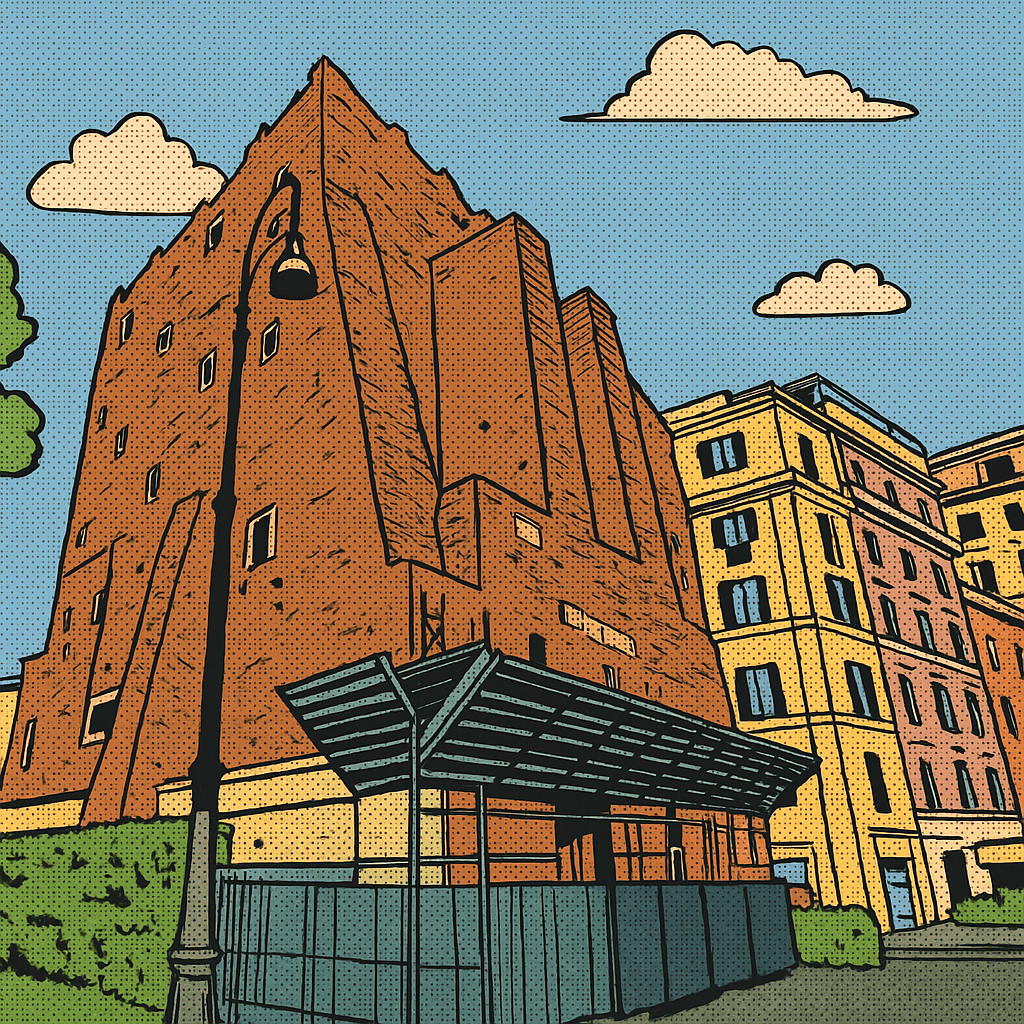

Beni culturali

La Torre dei Conti e la mucca nel corridoio: perché la cultura italiana ignora chi la fa vivere

La morte di Octay Stroici nel crollo della Torre dei Conti diventa occasione per denunciare un sistema che dimentica chi lavora per la tutela del patrimonio. Tra università autoreferenziali e ministeri silenti, la cultura crolla non per mancanza di fondi, ma di rispetto

Octay Stroici è morto dopo essere rimasto intrappolato per circa 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti a Roma, in seguito ai crolli avvenuti il 3 novembre 2025. Aveva 66 anni.

Sento il dovere di unirmi al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi. Ho frequentato cantieri per venticinque anni, conosco la semplicità goliardica e compagnona di quegli ambienti, l’orgoglio dell’esperienza e della capacità artigianale, la battuta che alleggerisce il peso del lavoro. Conosco la livellazione dei rapporti mentre si lavora tutti per portare a casa il pane, tenere le murature in piedi e far fare bella figura ai colletti bianchi.

Onore al lavoro, onore a tutti gli operai dell’edilizia. Ma proprio per rendere onore a chi, come Stroici, ha perso la vita lavorando su un bene storico, occorre guardare in faccia una verità più ampia — una “mucca nel corridoio” che tutti fingono di non vedere.

Il crollo della Torre dei Conti ha scatenato un giochetto da bambini dell’asilo, in cui tutti si sono sentiti in dovere non di onorare il caduto sul lavoro ma di sfruttare l’occasione per alimentare polemicucce banali, burocratiche e capricciose. Faccio esempi senza riferimenti a persone o dichiarazioni reali, solo per dare l’idea. Si è andati dagli insulti alla Sovrintendenza ai pensionati geniali e sbarazzini che la sapevano lunga e avevano previsto tutto nel 1984. Il Ministero della Cultura si è limitato a un comunicato di cordoglio, senza che seguissero riflessioni o iniziative pubbliche sul tema.

Eppure, la vera questione è un’altra, enorme e strutturale: il modo in cui in Italia si gestisce il patrimonio storico e archeologico, e soprattutto il lavoro di chi lo tutela. Le cattedre di archeologia, di architettura, di restauro, di metodologia stratigrafica, di topografia storica, hanno una preoccupazione minima di quello che accadrà ai propri laureati? La risposta è che formano generazioni di professionisti con competenze altissime, ma non si chiedono che ne sarà di loro nel “mondo vero”.

L’idea di fondo, dentro le facoltà, è che chi si vuole occupare di questi temi, di edilizia storica in particolare in tutte le sue numerose declinazioni, deve aspettare una prebenda e rimanere nell’università, magari aspettando decenni il proprio turno. Chi vuole trasformarlo in libera professione – perché ovviamente si laureano a migliaia e non posso rimanere tutti dentro – ha al massimo complimenti e pacche sulle spalle.

Il 98% del lavoro archeologico, di restauro e di recupero storico dell’edilizia è svolto da privati. È un dato di fatto inoppugnabile. I funzionari di soprintendenza, oberati di pratiche e di burocrazia, con territori immensi da tenere sotto controllo, non possono stare su un sito o dentro un edificio che poche ore, nel migliore dei casi. Archeologi, architetti, restauratori, ditte individuali, cooperative (su cui andrebbe aperto un capitolo, visti i trattamenti riservati in media ai dipendenti ultra specializzati che assumono), producono la mole di dati, interpretazioni e soluzioni. Poi devono lottare, come se fossero dei cacciatori raccoglitori vassalli del dominus, per vedersi riconosciuto non solo il proprio lavoro scientifico – diffuso o disperso in burocrazia, gerarchia del potere e dell’ambizione –ma anche il guiderdone in moneta sonante.

Non c’è un collegamento tra attività privata, ministero e formazione; l’università, invece di colmare il vuoto, spesso lo amplifica: avendo come “mission” anche la ricerca, stipulano convenzioni con il ministero e la soprintendenza, occupano siti come feudi, mettendo a lavoro orde di studenti o freschi laureati, gratis, fornendo un risultato di dubbio valore scientifico ma gratuito. E da qui i roboanti annunci su cantieri in cui c’è “l’intesa” tra istituti e enti. Si chiamerebbe “cantarsela e suonarsela”, facendo concorrenza a chi questo lavoro vorrebbe farlo in un’economia (e una politica) che gira, produce e, soprattutto, scommette seriamente sui beni culturali. Naturalmente il riferimento non è ai cosiddetti cantieri scuola, sacrosanti, ma a qualcosa di più complesso: non tutti i luoghi posso essere solo cantiere scuola i cui dati divengono proprietà del titolare di cattedra.

Arrivo alla Torre dei Conti. Tra poco. Come ha potuto il ministero della Cultura, in questi ultimi venti anni, accettare che il lavoro di studio, ricerca, restauro fosse equiparato sempre di più ai lavori pubblici? Che le piccole società di archeologi o restauratori, studi di servizi, fossero obbligati ad assumere oneri destinati a imprese edili o fornitrici di attrezzatura di cantiere? Quale indipendenza scientifica e quale tutela si può costruire quando il professionista specialista è assunto dall’impresa esecutrice e ne è dunque formalmente dipendente? Come si può accettare che la ricerca sui beni culturali, fatta di esperienza, di occhio educato, di anni di studio e di sacrificio, possa essere giudicato in gara d’appalto al massimo ribasso nel calderone di tutte le altre opere?

Il nodo economico dei beni culturali è tutto qui. Se l’obiettivo è “la scoperta” con foto del Mega Super direttore di turno accanto, senza nemmeno citare chi ha lavorato, magari avremo molti turisti di un patrimonio che conosciamo sempre meno e su cui si torna sempre di più a fantasticare anziché conoscere. Fantasticare per vendere. Se invece l’obiettivo è sviluppare un movimento di lavoro e produzione intorno ai beni culturali, i professionisti vanno tutelati, pagati bene, considerati.

Il vero problema non è che la cultura non dà lavoro ma che non c’è una cultura del lavoro nella cultura. Se davvero vogliamo evitare altre tragedie come quella della Torre dei Conti, dobbiamo ripartire da qui: dal rispetto di chi lavora, studia e si assume responsabilità quotidiane. E forse, prima di qualunque polemica, dovremmo poter vedere – e discutere – il rilievo stratigrafico della Torre, completo di interpretazione storica e quadro fessurativo, che, si presume, sia stato eseguito prima dell’intervento, come la buona prassi impone. Perché la conoscenza, non l’apparenza, è l’unico modo serio per evitare che i muri crollino di nuovo.

Devi fare login per commentare

Accedi