Filosofia

Roberto Salis: ontologia dell’opinione (parte seconda)

Seconda parte

La paura e la rabbia

Uno degli elementi decisivi che manca a un’analisi puramente discorsiva dello spazio digitale riguarda la dimensione emotiva sistematicamente sollecitata dagli algoritmi dei social network. Le piattaforme non si limitano a ospitare contenuti: li selezionano, li ordinano e li amplificano secondo criteri che rispondono a obiettivi prevalentemente economici. In questo contesto, il parametro fondamentale non è la qualità del giudizio, ma la capacità di trattenere l’attenzione dell’utente il più a lungo possibile.

Numerosi studi empirici mostrano come i contenuti che suscitano emozioni negative ad alta intensità — in particolare paura e rabbia — risultino più efficaci nel generare interazione, condivisione epermanenza sulla piattaforma. Non si tratta di un effetto collaterale, ma di una conseguenza strutturale: la paura immobilizza l’attenzione, la rabbia la attiva. In entrambi i casi, il soggetto resta inchiodato alloschermo, coinvolto emotivamente, meno incline alla riflessione e più disponibile alla reazione immediata.

La paura opera come riduzione dell’orizzonte. Di fronte a una minaccia percepita — reale o costruita — il giudizio tende a contrarsi, a cercare soluzioni rapide, identità protettive, narrazioni semplificate. Un esempio emblematico è la rappresentazione ricorrente dell’immigrazione come invasione o come pericolo esistenziale permanente. In questo frame, il fenomeno migratorio non viene trattato come un processo storico, economico e geopolitico complesso, ma come una minaccia immediata alla sicurezza, all’identità e alla sopravvivenza collettiva. I dati oggettivi sui flussi, sulle dinamiche demografiche o sugli effetti economici restano disponibili e verificabili, ma diventano soggettivamente inassumibili perché incompatibili con la percezione di emergenza continua. La paura non confuta l’evidenza: la rende irrilevante.

La rabbia, invece, fornisce un vettore di scarico. Essa individua un colpevole, legittima l’aggressività simbolica e rafforza la coesione del gruppo contro un nemico comune. In questo registro si colloca la narrazione del furto della sovranità, frequentemente attribuito a entità sovranazionali, istituzioni tecniche o élite astratte. Meccanismi complessi di integrazione politica, monetaria o giuridica vengono ridotti a un racconto morale di espropriazione e tradimento. La rabbia che ne deriva non nasce da un’analisi delle competenze effettive o dei vincoli reali, ma da una percezione di umiliazione collettiva: qualcuno avrebbe sottratto ciò che legittimamente apparteneva al popolo. Ogni tentativo di chiarimento viene vissuto non come contributo critico, ma come ulteriore prova della collusione del nemico.

In entrambi i casi, l’emozione non accompagna il giudizio: lo precede e lo orienta. Il soggetto non è chiamato a valutare, ma a reagire. In questo scenario, l’opinione autentica — che richiede tempo, rivedibilità ed esposizione al confronto — risulta strutturalmente svantaggiata. Essa non produce reazioni immediate, non polarizza in modo netto, non offre gratificazioni identitarie rapide. Al contrario, richiede uno sforzo cognitivo che gli algoritmi non hanno alcun interesse a incentivare. La selezione dei contenuti non premia ciò che aiuta a capire, ma ciò che costringe a restare. La centralità della paura e della rabbia non è dunque un accidente psicologico, ma un effetto sistemico. I temi che dominano il dibattito digitale — insicurezza, invasione, perdita di controllo, tradimento — non emergono perché intrinsecamente più rilevanti, ma perché più performativi sul piano emotivo. Essi producono un coinvolgimento che non passa attraverso l’argomentazione, ma attraverso l’attivazione di riflessi primari.

Questa dinamica ha conseguenze dirette sullo statuto del giudizio. Un soggetto costantemente esposto a stimoli emotivi di questo tipo non è semplicemente disinformato: è mantenuto in uno stato di allerta o di indignazione che rende difficile, se non impossibile, la trasformazione di un contenuto oggettivamente fondato in assenso soggettivo responsabile. La verità non viene respinta; viene continuamente rinviata, sovrastata, resa impraticabile rispetto all’urgenza emotiva del momento. Paura e rabbia diventano così il terreno su cui attecchiscono le pseudo-opinioni. Esse forniscono la carica affettiva necessaria perché un enunciato privo dei requisiti ontologici dell’opinione possa circolare, radicarsi e assumere la forma di convinzione condivisa. L’emozione non è l’effetto della pseudo-opinione: ne è la condizione di possibilità.

Comprendere questo passaggio è essenziale per evitare un errore diffuso: attribuire la crisi dell’opinione a un deficit cognitivo degli individui. Il problema non è che i soggetti non comprendano ifatti, ma che vengano sistematicamente esposti a un ambiente comunicativo progettato per impedire le condizioni stesse del giudizio. In questo senso, la manipolazione non agisce contro la libertà di espressione, ma contro la libertà di orientamento del pensiero. Il dominio della paura e della rabbia nello spazio digitale non elimina l’opinione, ma ne altera il clima di esistenza. Preparando il terreno emotivo, rende strutturalmente plausibile la proliferazione delle pseudo-opinioni e, con essa, l’occupazione dello spazio in cui l’opinione dovrebbe formarsi. È su questo sfondo che diventano pienamente intelligibili sia la crisi dell’opinione sia l’emergere del quadrante kantiano mancante come condizione stabile del nostro presente.

La pseudo-opinione

Il concetto di pseudo-opinione non designa semplicemente un’opinione falsa, mal fondata o discutibile. Esso indica una forma specifica di enunciazione che assume l’aspetto dell’opinione senza possederne i requisiti ontologici fondamentali, e che per questo non può essere considerata un’opinione in senso proprio. La pseudo-opinione non è un errore del giudizio, ma una sua contraffazione ontologica: non nasce da un processo di valutazione rivedibile, ma da una strategia di occupazione dello spazio in cui il giudizio dovrebbe formarsi. Il termine chiarisce una distinzione essenziale. L’opinione, per esistere, implica un soggetto che assume una posizione, un contenuto intenzionale e una disponibilità, almeno in linea di principio, alla revisione.

La scelta del prefisso pseudo- non è meramente descrittiva, ma concettualmente densa. In esso convergono infatti entrambi i contrari della ἀλήθεια. Da un lato, ψεῦδος, il falso, la menzogna, la simulazione di ciò che non è; dall’altro, λήθη, l’oblio, il nascondimento, la sottrazione di ciò che potrebbe emergere. La pseudo-opinione non è quindi soltanto ciò che dice il falso, ma ciò che impedisce il disvelamento, ciò che trattiene il soggetto nella non-assunzione del senso. In questo duplice movimento — falsificazione e occultamento — si consuma la sua specifica negatività ontologica. La pseudo-opinione, al contrario, non si costituisce come presa di posizione esposta al rischio del confronto. Si presenta come enunciato già chiuso, autosufficiente, impermeabile alla confutazione. La sua forma linguistica può essere identica a quella dell’opinione — valutativa, assertiva, spesso soggettiva — ma la sua funzione è radicalmente diversa. Dove l’opinione apre uno spazio di discussione, la pseudo-opinione lo satura, impedendo l’emergere dell’assenso responsabile.

Dal punto di vista ontologico, la pseudo-opinione è un’entità parassitaria. Non possiede un proprio statuto autonomo, ma vive solo in relazione a ciò che imita. Esiste perché esiste l’opinione, e ne sfrutta la legittimità simbolica per presentarsi illegittimamente come voce del dibattito al fine di sabotarlo. In questo senso, la pseudo-opinione non aggiunge nulla al contenuto del discorso pubblico: occupa lo spazio in cui il giudizio critico dovrebbe formarsi. Un tratto distintivo della pseudo-opinione è l’assenza di rischio. Chi formula un’opinione autentica si espone alla possibilità di essere confutato, corretto, persuaso. La pseudo-opinione, invece, è strutturata per non poter mai perdere, perché non entra nella dinamica del giudizio. Ogni critica viene riassorbita come conferma del frame che la sostiene, ogni obiezione è reinterpretata come attacco esterno o comeprova della malafede altrui. In questo senso, la pseudo-opinione non fallisce mai, perché non gioca la partita del giudizio. Un secondo elemento caratterizzante è la sua indifferenza alla verità. La pseudo-opinione non è orientata né alla verità né alla falsità, ma all’efficacia. La sua riuscita non si misura in termini di fondatezza, ma di diffusione, reazione e polarizzazione. Ciò che conta non è che l’enunciato sia giustificato, ma che produca effetti: attenzione, adesione identitaria, conflitto. In questo senso, essa si colloca più vicino al regno del pseûdos o del λήθη che a quello dell’alétheia: non come semplice menzogna, ma come occultamento, come sottrazione della verità alla possibilità di essere assunta.

Da questo punto di vista, la pseudo-opinione si colloca a metà strada tra il segnale e lo slogan. Come il segnale, non richiede interpretazione; come lo slogan, non ammette replica. La sua funzione non è argomentativa, ma performativa: dire qualcosa equivale a fare qualcosa, a spostare l’assetto del campo discorsivo. È per questo che tende a presentarsi sotto forma di ovvietà, urgenza o indignazione immediata. Un ulteriore tratto ontologico della pseudo-opinione è la sua fungibilità. A differenza dell’opinione, che è sempre legata a un soggetto e a una storia di giudizio, la pseudo-opinione può essere ripetuta, replicata, automatizzata senza perdita di senso. Non importa chi la pronunci, purché venga pronunciata. Questa intercambiabilità rende possibile la sua diffusione attraverso bot, reti coordinate o account anonimi: la pseudo-opinione non ha bisogno di un autore, ma solo di un vettore.

Una pratica ormai ricorrente nel contesto politico italiano rende particolarmente visibile questa logica: la diffusione coordinata, da parte di rappresentanti di partiti sovranisti, in particolare Fratelli d’Italia e Lega, di uno stesso meme o contenuto visivo, accompagnato da una breve nota personale solo apparentemente individuale. In questi casi, la variazione soggettiva non introduce un giudizio autonomo, ma svolge la funzione di moltiplicatore della pseudo-opinione. L’enunciato centrale resta identico, il frame è già fissato, e l’aggiunta personale serve esclusivamente a favorire la circolazione del contenuto e a simulare una pluralità di voci laddove vi è in realtà un’unica matrice comunicativa.

Questa pratica mostra con particolare chiarezza come la pseudo-opinione non abbia bisogno di essere argomentata, ma soltanto reiterata. La presunta soggettività non è il luogo del giudizio, ma un semplice vettore di amplificazione. L’effetto complessivo non è l’arricchimento del dibattito, bensì la saturazione dello spazio discorsivo attraverso la ripetizione coordinata di una medesima cornice interpretativa. In questo senso, la pseudo-opinione non appartiene propriamente all’ordine del discorso, ma a quello della circolazione. Non vive nel dialogo, ma nel flusso. Non si colloca in una sequenza argomentativa, ma in una catena di amplificazione. La sua forza non deriva dalla persuasione, ma dalla ripetizione. Chiarire la natura della pseudo-opinione consente di evitare un equivoco fondamentale del dibattito contemporaneo. Contrastare le pseudo-opinioni non significa reprimere opinioni scomode o minoritarie, ma difendere le condizioni di esistenza dell’opinione stessa. Non si tratta di decidere quali opinioni siano accettabili, ma di distinguere ciò che è un giudizio da ciò che ne occupa abusivamente la forma.

La pseudo-opinione rappresenta una minaccia non perché esprima contenuti controversi, ma perché altera il terreno stesso su cui il giudizio può formarsi. Non produce falsità alternative: rende superfluala distinzione stessa tra vero e falso. In questo senso, essa è il meccanismo discorsivo attraverso cui il quadrante kantiano mancante viene occupato: non confutando la verità, ma mantenendo il soggetto in una condizione di lḗthē, di non-assunzione, impedendo il passaggio dalla sufficienza oggettiva alla sufficienza soggettiva. È così che la pseudo opinione diventa la giustificazione implicita che rende possibile non assumere come vincolante ciò che è già oggettivamente fondato.

Il quadrante kantiano mancante

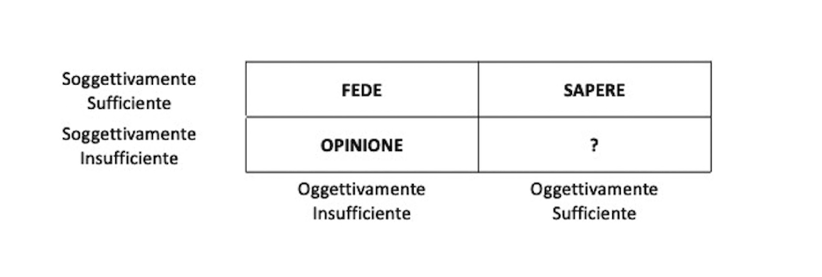

La distinzione kantiana tra opinione, fede e sapere, articolata lungo gli assi della sufficienza soggettiva e della sufficienza oggettiva, costituisce uno degli strumenti concettuali più efficaci per comprendere lo statuto del giudizio. Essa non classifica i contenuti delle affermazioni, ma il modo in cui il soggetto vi aderisce e il tipo di fondazione su cui tale adesione si regge. Il sapere è sufficiente sotto entrambi i profili; la fede è soggettivamente sufficiente ma oggettivamente insufficiente; l’opinione è insufficiente su entrambi i piani, e proprio per questo resta una forma di giudizio rivedibile, consapevole del proprio limite. Fornisce inoltre il terreno fertile sulla base del quale far crescere il sapere: senza il dibattito sulle opinioni non si verificano i presupposti per la crescita della conoscenza. In questo senso, l’opinione non è un residuo imperfetto del sapere, ma una sua condizione di possibilità dinamica. Questa tripartizione definisce lo spazio teorico del giudicare, ma non esaurisce le configurazioni logicamente possibili dell’assenso. La struttura concettuale kantiana, pur nella sua potenza, lascia aperta una possibilità che rimane implicita e non tematizzata.

Se questa classificazione viene immaginata come un piano cartesiano, emerge uno spazio che Kant non tematizza esplicitamente: il quadrante in cui un contenuto è sufficiente dal punto di vista oggettivo, ma non lo è dal punto di vista soggettivo. Si tratta di una configurazione logicamente coerente ma filosoficamente instabile, perché rompe il nesso che Kant presume tra fondazione oggettiva e possibilità di assenso.

È lo spazio in cui la verità è disponibile, fondata, verificabile, e tuttavia l’individuo rifiuta la sua assunzione vincolante, non perché venga confutata, ma perché il soggetto resta bloccato a causa del fatto che riconoscere la sufficienza soggettiva andrebbe in contrasto con le emozioni di rabbia o paura da cui ormai il soggetto è irrazionalmente guidato. Il sapere, pur essendo accessibile e disponibile, non si traduce in orientamento di giudizio.

Nel contesto storico di Kant, questa situazione di stallo poteva apparire come un’eccezione marginale. Poteva essere dovuta, ad esempio, a una teoria matematica complessa: oggettivamente dimostrata e fondata, ma soggettivamente inassumibile da chi non possedeva gli strumenti culturali necessari percomprenderla. In questo caso, la dissociazione tra fondamento oggettivo e assenso soggettivo èattribuibile a un limite contingente del soggetto e non compromette né lo statuto del sapere né la suavalidità universale. Si tratta di un problema individuale e non strutturale. Kant non poteva però prevedere che questa dissociazione diventasse una condizione strutturale. Nel nostro presente, essa è invece l’esito sistematico di condizioni sociali, comunicative e tecnologiche che agiscono sul processo di formazione del giudizio nelle comunità. I condizionamenti sono soprattutto di ordine emotivo con una quantità di stimoli generati dai social network che per il filosofo prussiano non erano neanche lontanamente immaginabili e che spingono il soggetto alla reazione prescindendo dalla comprensione. Non si tratta più di un deficit cognitivo isolato, ma di un ambiente che rende sistematicamente improbabile l’assunzione soggettiva di ciò che è oggettivamente fondato.

Il problema centrale del dibattito politico e pubblico contemporaneo non è la semplice mancanza di verità, né la sola diffusione della menzogna. È l’interruzione del passaggio tra sufficienza oggettiva e sufficienza soggettiva. La verità non viene necessariamente negata: viene resa inassumibile. Paura e rabbia sono i catalizzatori della non assunzione: la prima paralizza, la seconda banalizza. Rimane esposta, disponibile, persino ripetuta, ma non si traduce in assenso responsabile. Non è più neppure necessario disperdere energie per confutare la verità con una menzogna: la verità viene semplicemente neutralizzata. La rapida diffusione dei social network ha favorito, fino al punto in molti casi di generarli di sana pianta, lo sviluppo di vincoli identitari così forti che non erano neppure immaginabili 25/30 anni fa. Gli algoritmi che ne regolano il funzionamento non sono progettati per favorire il giudizio, ma per massimizzare l’interazione e la reazione emotiva, e hanno gioco facile a sfruttare rabbia e paura per lo scopo. In questo ambiente, le pseudo-opinioni risultano strutturalmente avvantaggiate, perché simulano certezza, urgenza e appartenenza senza esporsi al rischio del giudizio. Esse operano precisamente come dispositivi di blocco del passaggio tra oggettività e assenso.

Le pseudo-opinioni in questo contesto giocano un ruolo estremamente efficace per chi cerca di manipolare il consenso popolare. Spostano nel quadrante kantiano mancante tutti coloro che, non essendo in grado di elaborare un’opinione propria preferiscono rifugiarsi nel limbo del quadrante del rifiuto della sufficienza oggettiva piuttosto che vedere cadere l’appartenenza identitaria socialmente appagante. La paura di perdere un’identità e la rabbia contro un nemico artefatto funzionano come facilitatori per la ricerca di un rassicurante rifugio. La psuedo-opinione fornisce in questi casi la semplice via di fuga per giustificare la rinuncia al giudizio.

È in questo spazio — il quadrante kantiano mancante — che si colloca oggi una parte decisiva del conflitto politico. La vittoria elettorale non si raggiunge riuscendo a raccogliere il maggior numero di elettori attorno ad un programma progressista o conservatore sulla base dell’opinione politica dei cittadini. Il consenso elettorale si ottiene utilizzando le pseudo-opinioni per attingere nel quadrante kantiano mancante quanti più aventi diritto possibile, facendo leva su paura e rabbia piuttosto che addentrarsi nei contenuti. Il conflitto non si gioca sull’oggetività dei programmi, ma sulla gestione della non-assunzione. È in questo quadro che diventano comprensibili alcuni degli scenari apparentemente più irrazionali del presente. In Stati come il Kentucky, circa il 28% della popolazione, a causa di condizioni economiche particolarmente difficili, ricorre ai sussidi del programma Medicaid per potersi garantire un livello minimo di assistenza sanitaria. Eppure, una parte significativa di questi stessi elettori ha votato inmassa l’amministrazione conservatrice di Donald Trump, che, una volta al potere, ha promosso politiche volte a ridurre o sottrarre proprio quel beneficio. Questa scelta non è spiegabile con una semplice mancanza di informazioni né con un errore di valutazione dell’interesse personale. Il nesso tra scelte politiche e conseguenze concrete è noto, documentato e oggettivamente verificabile. Ciò che viene meno non è la sufficienza oggettiva dell’impatto, ma l’incapacità soggettiva di assumerlo come vincolante.

È qui che intervengono le pseudo-opinioni. Narrazioni semplificate e identitarie — che individuano le cause del disagio nell’immigrazione, nell’insicurezza percepita o nelle politiche commerciali aggressive di paesi stranieri — si presentano come opinioni legittime, ma non ne rispettano lo statuto. Non sono giudizi rivedibili, bensì dispositivi discorsivi che saturano lo spazio del giudizio e impediscono l’assunzione di ciò che è oggettivamente fondato.Esse non competono con la verità: la aggirano. In questo modo, la pseudo-opinione non produce una falsità alternativa, ma offre una giustificazione simbolica che rende socialmente praticabile la non-assunzione della verità. L’individuo abdica il giudizio e si ritiene appagato dall’adesione identitaria, e l’evidenza materiale viene neutralizzata non perché confutata, ma perché resa incompatibile con la proiezione di appartenenza di sé. La λήθη si presenta qui non come ignoranza, ma come scelta di convenienza.

Il quadrante kantiano mancante descrive dunque una trasformazione profonda dello spazio pubblico: la possibilità che l’oggettività venga sistematicamente separata dall’assenso senza che ciò appaia come censura o repressione. In questa condizione, la libertà di espressione resta formalmente intatta, ma il giudizio non riesce più a compiersi. Le pseudo-opinioni costituiscono il meccanismo discorsivo attraverso cui questo spazio viene occupato, rendendo strutturalmente possibile la permanenza del soggetto in una condizione di non-assunzione. È nell’insieme degli individui che liberamente hanno scelto di venire confinati nel quadrante kantiano mancante che si consuma oggi una delle forme più pervasive di depotenziamento della democrazia deliberativa.

Cosa dobbiamo fare

Se i paragrafi precedenti hanno mostrato che cosa sia un’opinione, in che modo possa essere deformata e come lo spazio digitale favorisca la proliferazione delle pseudo-opinioni, il passaggio successivo non può che essere normativo. Non nel senso di imporre contenuti leciti o illeciti, ma nel senso più rigoroso: definire le condizioni pratiche affinché l’opinione, come forma fragile ma reale di giudizio, possa continuare a esistere nello spazio pubblico senza venire soffocata dal suo antagonista. Il punto non è decidere quali opinioni siano ammissibili, bensì difendere l’ecosistema che rende possibile l’opinare e impedire che venga occupato da ciò che ne usurpa ontologicamente la forma. Questo ecosistema è oggi messo sotto pressione non solo da strategie discorsive, ma anche da sollecitazioni emotive sistematiche che interferiscono con la formazione del giudizio.

Difendere la libertà di espressione delle opinioni.

La libertà di espressione non coincide con la libertà di dire qualsiasi cosa in qualsiasi modo e in qualsiasi contesto. Essa coincide con la possibilità che i giudizi autentici possano essere formulati, ascoltati e criticati entro uno spazio pubblico che non sia strutturalmente manipolato. Difendere lalibertà di opinione significa allora difendere, prima di tutto, le condizioni che permettono al giudizio di presentarsi come tale: la riconoscibilità del soggetto, la responsabilità dell’assenso, la possibilità della revisione, l’apertura al confronto. Quando l’ambiente è inquinato da paura e rabbia, queste condizioni non vengono formalmente negate, ma rese di fatto impraticabili. Una democrazia non è tale perché consente a ogni enunciato di circolare indistintamente, ma perché rende possibile una discussione in cui i giudizi possano essere messi alla prova. Se l’ecosistema comunicativo è progettato per premiare la polarizzazione e la ripetizione, la libertà di espressione resta formalmente intatta ma viene sostanzialmente svuotata: molte voci parlano, ma poche riescono a essere ascoltate; molti contenuti circolano, ma pochi vengono davvero compresi, la rabbia forza la presa di posizione e la paura vincola le prese di giudizio.

Impedire la diffusione delle pseudo-opinioni

Contrastare le pseudo-opinioni non significa reprimere il dissenso, ma impedire una falsificazione ontologica dello spazio pubblico. Poiché la pseudo-opinione non è un giudizio ma un dispositivo, l’azione più efficace non è la confutazione, bensì l’interruzione dei suoi canali di amplificazione. Ciò implica almeno tre livelli di intervento, che non vanno confusi tra loro. Il primo livello è individuale: non legittimare ciò che non è un giudizio. La pseudo-opinione vive di attenzione, e l’attenzione non è neutra. Rispondere indignati, ironizzare, “debunkare” senza criterio, condividere per deridere: tutti questi gesti, nell’economia algoritmica, possono equivalere a cooperare con il dispositivo. L’etica dell’opinare richiede anche un’etica della non-amplificazione, cioè la capacità di sottrarsi al frame invece di abitarlo.

Il secondo livello è comunitario: costruire norme di discussione. In gruppi, forum, spazi civici e contesti educativi, impedire le pseudo-opinioni significa adottare criteri minimi: richiesta di fonti, obbligo di argomentare, divieto di account fittizi, dichiarazione di interessi quando rilevanti, moderazione che non giudichi le idee ma la qualità e la natura degli atti comunicativi. Qui la moderazione non è censura: è manutenzione delle condizioni di possibilità del dialogo. Il terzo livello è istituzionale e tecnico: trasparenza e disincentivi strutturali. Se una piattaforma premia sistematicamente ciò che polarizza e rende invisibile ciò che argomenta, non siamo di fronte a un semplice problema educativo ma a un’architettura del discorso. Impedire la diffusione delle pseudo- opinioni richiede dunque misure come la tracciabilità delle reti coordinate, la limitazione dei BOT, la riduzione della reach per contenuti ripetitivi, la trasparenza su sponsorizzazioni e target, la rendicontazione di campagne organizzate e, quando necessario, l’esclusione di vettori che non partecipano al discorso ma lo sabotano. Ridurre la reach dei contenuti ripetitivi non significa giudicare il contenuto “vero” o “falso”, ma intervenire sul meccanismo di amplificazione che trasforma una pseudo- opinione in senso comune apparente.

Consentire al lettore di distinguere tra opinione e pseudo-opinione

Il lettore non ha bisogno di essere trasformato in un investigatore, ma di disporre di uno strumento semplice, ripetibile e non moralistico. La distinzione non deve basarsi su “mi piace/non mi piace”, né su “vero/falso” in modo immediato, ma su criteri ontologici: chi parla, come parla, a che condizioni si espone.Un giudizio può essere considerato opinione quando almeno tre elementi sono riconoscibili: un soggetto che se ne assume la responsabilità, una ragione o una catena di motivi che lo rende discutibile, e una disponibilità, almeno in linea di principio, alla revisione. Quando invece l’enunciato è fungibile, impermeabile, orientato all’attivazione emotiva, privo di rischio e ripetuto in forma coordinata, allora è ragionevole trattarlo come pseudo-opinione: non come interlocutore, ma come dispositivo. Una domanda, più di altre, può funzionare da discrimine pratico: questo enunciato vuole essere discusso o vuole essere ripetuto? Se la sua forza deriva dal confronto, siamo nel campo dell’opinione; se deriva dalla circolazione, siamo nel campo della pseudo-opinione.

Canali alternativi ai social per perseguire lo scopo

Se l’obiettivo è difendere lo spazio dell’opinione, occorre riconoscere che i social non sono l’unico ambiente possibile, e che anzi molte forme di opinione autentica fioriscono meglio altrove. I canali alternativi non sono “nostalgici”, ma strutturalmente più adatti al giudizio perché riducono velocità, semplificazione e ricompense immediate. Esistono almeno quattro famiglie di canali. La prima è quella dei contesti deliberativi locali: assemblee civiche, incontri pubblici, associazionismo territoriale, spazi di confronto moderato. La seconda riguarda l’editoria e il giornalismo di approfondimento: riviste, newsletter, longform, dove l’argomentazione è premiata e la correzione è possibile. La terza comprende i formati lenti digitali: forum tematici, piattaforme con moderazione forte e identità più stabili, comunità con regole discorsive. La quarta riguarda l’educazione: scuole, università, formazione permanente, cioè i luoghi in cui l’opinare è insegnato come pratica e non ridotto a reazione. Questi canali non eliminano il conflitto, ma lo rendono trattabile. Non cancellano la pluralità, ma larendono articolabile.

Possiamo fare a meno dei social?

La domanda non è se sia pensabile “spegnere” i social, perché questo è improbabile e forse non desiderabile. La domanda più realistica è se sia possibile sottrarre alla logica dei social il monopolio dello spazio pubblico. Finché i social restano l’infrastruttura primaria del dibattito politico, le pseudo-opinioni avranno un vantaggio competitivo: sono più rapidi, più replicabili, più adatti all’algoritmo. L’opinione autentica non scompare perché viene censurata, ma perché diventa inefficiente rispetto al sistema che la ospita. Fare a meno dei social, in senso assoluto, è difficile; ma è possibile ridurne la centralità. È possibile riportare parte della discussione in luoghi in cui l’opinione abbia tempo di formarsi e spazio per essere criticata. È possibile usare i social come canale di accesso e non come luogo della decisione: un ingresso non un tribunale. La posta in gioco, in ultima analisi, non è scegliere tra libertà e controllo, ma tra uno spazio pubblico abitabile e uno spazio pubblico colonizzato. Difendere la libertà di opinione significa difendere le condizioni della sua esistenza. Impedire alle pesudo-opinioni di prendere il sopravvento significa impedire che la politica diventi una guerra di cornici, in cui la verità non viene smentita ma resa irrilevante, e il giudizio non viene confutato ma reso superfluo.Il vincolo che oggi impedisce alla verità oggettiva di diventare soggettivamente vincolante non è, in primo luogo, cognitivo. Non riguarda l’incapacità di comprendere i fatti, né la mancanza di informazioni. È un vincolo sociale, prodotto dall’imbrigliamento dell’individuo in strutture di appartenenza artificiali costruite e rinforzate dallo spazio digitale.

I social network non si limitano a veicolare contenuti: organizzano identità. Attraverso meccanismi di visibilità, ricompensa simbolica e polarizzazione, producono comunità di appartenenza che non nascono da pratiche condivise o da esperienze comuni, ma da stereotipi identitari: cornici rigide che definiscono in anticipo ciò che “noi” possiamo o non possiamo dire, credere, accettare come vero. In questo quadro, la presa di posizione non è più un atto di giudizio, ma un segnale di lealtà. È qui che si blocca il passaggio dal fondamento oggettivo all’assenso soggettivo. Assumere una verità che contraddice il frame del gruppo non è percepito come un atto razionale, ma come una defezione identitaria. Il costo non è argomentativo, ma relazionale: perdita di riconoscimento, isolamento simbolico, esposizione al conflitto. La verità non viene confutata; viene resa socialmente impraticabile. Il quadrante kantiano mancante non è quindi uno spazio vuoto, ma uno spazio occupato. Occupato da dispositivi che legano il soggetto a un’appartenenza fittizia, continuamente confermata dalla ripetizione e dalla reazione, e che rendono ogni scarto interpretativo una minaccia all’identità stessa. In queste condizioni, il problema non è che le persone “credano a cose false”, ma che non possano più permettersi di credere a cose vere se queste rompono lo stereotipo a cui sentono di appartenere. Difendere l’opinione, oggi, significa allora difendere la possibilità di prendere posizione contro il proprio presunto gruppo senza pagare un prezzo sociale sproporzionato. Significa sottrarre il giudizio alla logica dell’appartenenza e restituirlo alla responsabilità del soggetto. Finché l’identità varrà più della verità, la libertà di espressione resterà formalmente intatta, ma la libertà di giudizio continuerà a essere strutturalmente impedita.

Devi fare login per commentare

Accedi