Letteratura

Lettera a Elena Ferrante

Scrittura, anonimato e potere. Una lettera a Elena Ferrante sul rifiuto della passerella, sull’ossessione patriarcale per il vero nome e sulla libertà di una donna che sceglie di farsi riconoscere solo dalle parole. La letteratura come presenza radicale.

Cara Elena,

ti scrivo perché hai scelto l’assenza come forma di responsabilità. In un tempo che chiede continuamente di mostrarsi, tu hai sottratto il volto per lasciare il corpo dei testi. È un gesto politico prima ancora che letterario. Non hai chiesto fiducia, l’hai costretta a nascere nella pagina. Non hai cercato consenso, hai accettato il rischio di essere fraintesa.

Attorno a questa scelta si è addensata un’ossessione. Quella per il nome. Non quello che firma i libri, ma quello che dovrebbe smascherarti. Giornalisti e affini hanno scavato, confrontato stili, ipotizzato mariti, costruito genealogie maschili pur di ricondurre la tua scrittura a un’origine controllabile, possibilmente maschile, possibilmente autorizzante. Come se una donna non potesse abitare fino in fondo una lingua senza che dietro ci fosse qualcuno a garantirla. Come se l’anonimato fosse un inganno e non, invece, una scelta.

Hanno chiamato “diritto all’informazione” ciò che assomiglia molto di più a un bisogno di controllo. Hanno detto che volevano sapere chi sei, ma in realtà non hanno tollerato che tu avessi deciso di non esserlo per loro. Che una donna potesse sottrarsi alla passerella, alla fotografia, al racconto biografico obbligatorio. Che potesse dire, senza proclami e senza interviste, che con le parole aveva già fatto tutto quello che voleva fare.

Forse si chiama patriarcato. O forse è qualcosa di ancora più elementare e più resistente. L’incapacità di accettare che l’identità non coincida con l’esposizione. Che la scrittura basti. Che una voce non debba per forza avere un volto da consumare. Il fastidio profondo per una donna che non chiede permesso, non spiega la propria scelta, non giustifica il proprio silenzio.

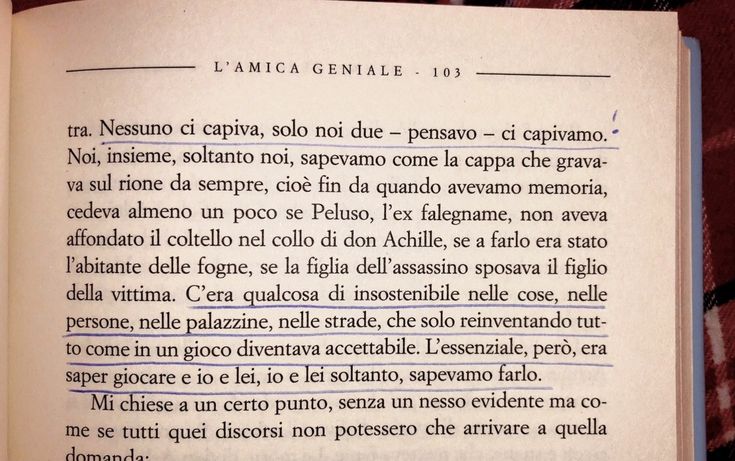

Nei tuoi libri le donne non sono simboli, non sono bandiere, non sono spiegazioni. Sono ferite che parlano, corpi che ricordano, relazioni che non si lasciano addomesticare. L’amicizia non consola, la maternità non assolve, l’amore non salva. Tutto resta esposto sul crinale, dove l’identità non è una conquista ma un lavoro sporco, quotidiano, mai concluso.

Hai scritto la dipendenza senza romanticizzarla, la violenza senza pornografia, l’intelligenza senza eroismi. Hai mostrato che il pensiero nasce spesso da un nodo allo stomaco, da una vergogna che non passa, da una rabbia che non chiede permesso. In questo sei stata radicale, non perché estrema, ma perché sei andata alla radice del legame tra lingua e potere, tra educazione e dominio, tra amore e paura di sparire.

La tua scrittura non chiede di essere capita, chiede di essere attraversata. Non spiega, espone. Non consola, accompagna. È una lingua che non pacifica, che non promette salvezza, che non fa sconti alla nostalgia. Una lingua che sa che la realtà non è mai pulita e che il prezzo della lucidità è spesso la solitudine.

Tu hai dimostrato che il nome non è ciò che si scopre, ma ciò che si regge. Che l’identità non è un dato anagrafico, ma una postura. Che a volte la forma più radicale di libertà è non concedere nulla a chi pretende di sapere, quando la pagina ha già detto tutto.

Ti scrivo da lettore e da alleato nel dubbio. Senza chiederti nulla. Senza volerti spiegare. Solo per dirti che la tua assenza ha fatto spazio. E in quello spazio, per molti, è stato possibile respirare.

Devi fare login per commentare

Accedi