Letteratura

Sulla violenza di genere – Mille anni che sono donna

La violenza di genere in Italia, quali le ragioni? Dal passato a oggi, attraverso la scrittura femminile, le ragioni di ciò che ostacola il cambiamento della società

L’esercizio della violenza pare connaturato all’uomo, fin dalla comparsa della specie, se è vera l’ipotesi secondo cui l’estinzione dell’homo di Neanderthal sia da attribuire ai conflitti insorti con i gruppi concorrenti ed evidentemente più agguerriti dell’homo sapiens.

Un’altra ipotesi, legata ai racconti riguardanti la regina di Saba e Cleopatra, sostiene che nei primordi vigeva una società alquanto pacifica, quella matriarcale, cancellata poi da quella patriarcale, con la conseguente emarginazione della donna, coattivamente relegata a rivestire ruoli secondari all’interno della comunità.

Da quel tempo, la donna è stata schiacciata e condannata al silenzio, che però la donna ha fatto suo fino in fondo, fino a “farla” la solitudine, a sceglierla, come scrive Marguerite Duras. In quel far solitudine, la donna, oltre a formare la sua personalità, ha trovato perfino la scrittura, la forza di “dirsi”, di negarsi a quel suo essere negata. Il silenzio della conversazione, della lettera, del diario.

Penelope Intesse, con la tela, il silenzio.

Grazie alla donna, il silenzio diviene un mondo nelle sue infinite possibilità, che coesiste con l’assenza. L’assenza dell’uomo, dei cani, delle torri, dell’acqua, della verità. Tutto ciò viene elaborato dalla donna, che assume il compito non solo di generare, ma di ri-generare attraverso l’assenza il mondo, quello della natura e dell’interiorità, l’uomo, al contrario, pensa di essere al centro dell’universo, di doverlo modellare a proprio uso e consumo. Perciò la donna è mondo, l’uomo il venir meno del mondo, che deve essere assaltato, aggredito, violato, posseduto.

Per millenni, la donna ha vissuto all’ombra dell’uomo e delle sue leggi, sottomessa, dedita a lavori lenti e ripetitivi o pesanti, increscendo animo e personalità nel segreto, nell’emarginazione, nella cura, nella custodia, forgiando un animo sensibile, premuroso, affettuoso, che risulta insondabile e misterioso all’uomo, a lui inconoscibile.

Una forza interiore la spinge e la incalza, perfino nella scrittura: “Non so se prima del 1300 vi sia stata una “donna di lettere” (…): l’opportunità e la facoltà di scrivere erano di solito troppo duramente conquistate perché si possa cercare una motivazione estrinseca per il loro scrivere.”1

La donna non deve gettarsi oltre, andare al di là, perché lei è già un limite, il limite dell’uomo, ed è già il nulla, l’altro dove l’uomo si specchia. L’uomo invece deve sempre andare oltre, superarsi, spingersi oltre; la donna non fa altro che essere se stessa, anche quando scrive o quando pensa. L’uomo deve essere sempre in un altro, deve sempre osservarsi, giudicarsi, pensarsi in un altro. La donna no. La donna sa.

Da Ipazia a Perpetua a Margherita Porete, da sempre votata al sacrificio, la donna ha fatto di tutto questo dolore la sua forza, che l’ha preparata a un riscatto non-violento; nei secoli, ha manifestato per liberarsi ed emanciparsi, esprimendo documenti quali la Dichiarazione dei diritti delle donne di Olympe de Gouges (1793) o La Rivendicazione dei diritti delle donne di Mary Wollstonecraft, raggiungendo faticosamente posizioni sempre più vicine alla parità di dignità con l’uomo all’interno della società.

In Italia una mitologia “romantica” pervade l’opera lirica, debitrice del canone della tragedia greca in cui le donne, anche se eroine, sono votate alla morte o al suicidio. Il tema della crudeltà inflitta ai personaggi femminili pare propria di un’epoca ossessionata dalle politiche identitarie, dal razzismo e dall’imperialismo. La prima guerra mondiale contribuisce a emancipare le donne che prendono il posto degli uomini, sostituendoli nelle occupazioni lavorative pubbliche e private e cominciando a sviluppare, nella società italiana, capacità e risorse umane di autonomia da sempre soffocate. Il cambiamento in atto viene poi vanificato dal fascismo che ricostruisce la figura della madre per vocazione obbediente e serviente e ricopre una funzione sessuale solamente “riproduttiva” mentre nel bordello quella di “sfogo”: una sessualità malata e repressiva dove la donna è sempre al servizio del maschio.

Si giunge alla situazione odierna in cui si assiste allo scatenarsi di una violenza nei confronti delle donne inaudita. I motivi degli omicidi ai danni delle donne sono tanti e diversi; innanzitutto, la mancanza di una giustizia sociale, il succedersi, negli ultimi settant’anni, di gestioni politico-economiche che non hanno garantito l’equità sociale, e che hanno permesso a pochi di arricchirsi in modo spropositato a dispetto dei tanti poveri, sempre più in aumento. A causa dell’affermarsi di un sistema capitalistico basato sul profitto e su una libera concorrenza priva di scrupoli e della globalizzazione che ha reso il pianeta un mercato senza regole, in Italia una fetta della società risulta incapace di rendersi autonoma economicamente e libera; troppi gli emarginati, i precari, i lavoratori sottoccupati o con contratti privi delle tutele e delle garanzie fondamentali. Non esiste un salario minimo, così come non esiste una tassa che intervenga sui patrimoni dei più ricchi (le statistiche parlano chiaro, gran parte della ricchezza nazionale è in mano a pochissimi) e non c’è un controllo efficace su quelli che evadono il pagamento delle tasse, altro male storico che nessun governo ha mai affrontato con serietà.

Si è creata una sacca di frustrati, di insoddisfatti in un mondo di ingiustizie in cui la componente più fragile è costituita proprio dall’uomo, che diviene violento se privato del possesso meno costoso, quello della propria donna.

La violenza di genere in Italia è basata sull’ignoranza, sulla cecità di molti, e in poche parole, sul mancato riconoscimento di un ruolo che la donna ormai ha conseguito anche nel nostro paese, quello di poter decidere della propria vita non solo economica ma anche affettiva e sentimentale.

In una società siffatta è facile disconoscere l’altro, il diverso, la donna, che, si spera, continua a essere diversa dall’uomo, nonostante i traguardi raggiunti.

Scrive Alfredo Fiorani, in un libretto introvabile che spero si possa ripubblicare: “Ad onta di tutti i possibili ostacoli, muri, valichi, siepi, la donna continua la sua “lunga marcia”. Ma, si badi bene, non verso l’uguaglianza – è un falso concetto l’uguaglianza, Virginia Woolf in Una stanza tutta per sé annota: «Sarebbe mille volte un peccato se le donne scrivessero come gli uomini e vivessero come gli uomini o assumessero l’aspetto di uomini (…) Non dovrebbe forse l’istruzione far emergere e rendere più salde le differenze anziché le somiglianze? Perché di somiglianze ne abbiamo già troppe…»” 2. Si dice alle donne che devono denunciare le violenze, ma non è sufficiente, bisogna educare per prevenire le violenze e agire per favorire la crescita di una società più giusta economicamente, altrimenti si rischia di allargare le forme dell’intolleranza e della conseguente violenza.

Emerge anche la fragilità maschile nel contesto attuale, l’impreparazione dell’uomo al cambiamento sociale, la sua impotenza di fronte a situazioni per lui nuove e difficili, che comportano a volte il dissolvimento dell’autonomia economica, che prima apparteneva solo alla sfera femminile. Ne scaturisce un conflitto tra i sessi che riporta il maschio a sviluppare una violenza arcaica, primordiale.

Occorre far conoscere ampiamente il fenomeno, per permettere a più persone di riflettere sulla questione, di cui è un documento interessantissimo il libro Chiamatela Venerdì, storie di quotidiana violenza domestica, a cura di Guendalina Di Sabatino3, narrato in prima persona da donne entrate nel vortice delle violenze subite nel silenzio e nella umiliazione. La figlia di Aida, Liana, Venerdì, Elvia, Dalia, Gabriela raccontano in modo essenziale le loro drammatiche storie, incredibili se non fossero appunto espresse da coloro che le hanno vissute sulla loro pelle, storie tanto lontane da chi legge che magari stanno accadendo in un appartamento poco distante.

Scrive nel libro Lea Melandri: “Quello che emerge è la fragilità e la dipendenza maschile. (…) Con l’abbandono, è come se l’altro si portasse via anche la sicurezza della tua esistenza. Oggi la relazione tra i sessi emerge nella sua forma più selvaggia, arcaica, come il potere di vita e di morte. (…) Un processo di liberazione che potrebbe portare a rapporti diversi di un amore diverso da quello che abbiamo ereditato, di rispetto tra persone e non tra ruoli e gerarchie, resta così difficile. Un ostacolo è sicuramente il fatto che gli uomini vedono nella liberazione delle donne (…) un capovolgimento dei poteri.”4 Il cambiamento potrebbe portare a nuove forme di amore, a una nuova società. Che però non può nascere se il potere maschile non fa un passo indietro. Appartengo a coloro che attendono un nuovo mondo. Avrei tanto desiderato l’elezione di una donna quale Presidente della Repubblica Italiana, nella persona della professoressa e senatrice Elena Cattaneo. Abbiamo dovuto attendere paradossalmente la destra conservatrice che eleggesse come primo Presidente del Consiglio una donna attiva e preparata, fin troppo energica, Giorgia Meloni, che ha riportato l’Italia in primo piano in Europa. Una donna.

1 Peter Dronke, Introduzione, in Donne e cultura nel medioevo, il Saggiatore, Milano, 1986, p. 8.

2 Alfredo Fiorani, La tela di Penelope, Noubs, Chieti, 1997; la citazione di Virginia Woolf è tratta da Una stanza tutta per sé, Einaudi, Torino, 1995, p. 5 (trad. M. A. Saracino).

3 Chiamatela Venerdì, storie di quotidiana violenza domestica, a cura di Guendalina Di Sabatino, con contributi e riflessioni di Lea Melandri e di Stefano Ciccone, Edizioni Smasher, Barcellona Pozzo di Gotto, 2021.

4 Lea Melandri, La parentela insospettabile tra amore e violenza, ivi, pp. 126-127.

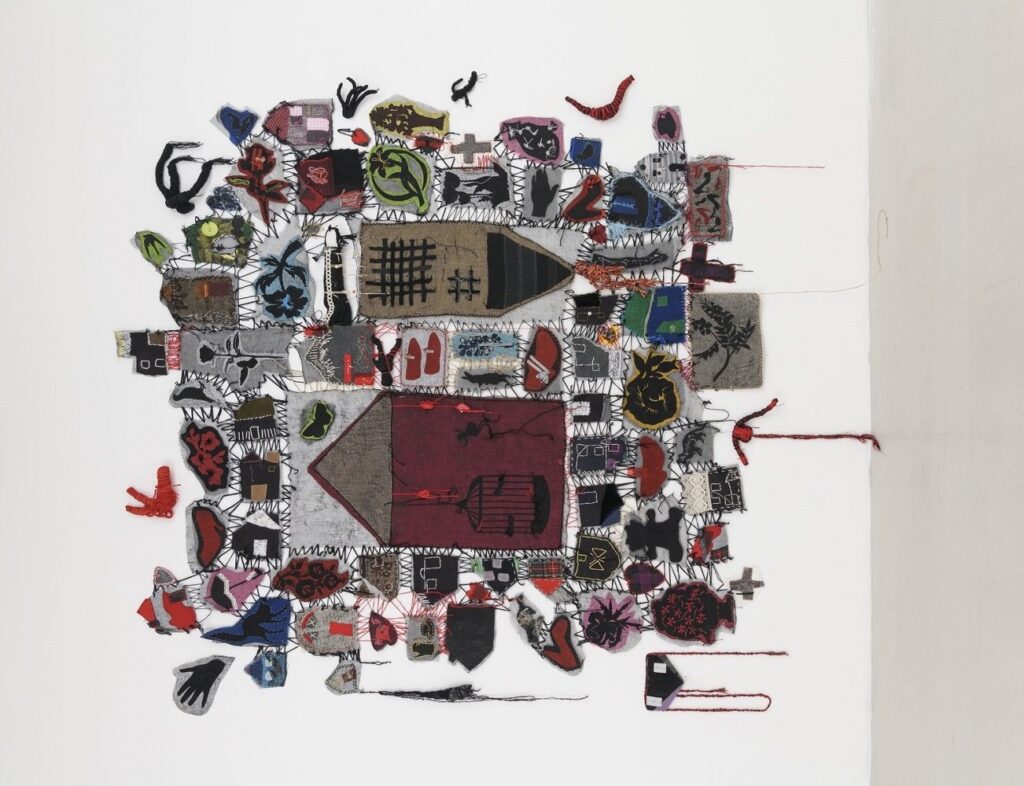

Foto di copertina: Léa Contestabile, La casa capovolta, 2017, lino, rete, tarlatana dipinta, stoffe, carta, lana, fili piccoli, oggetti, 265×250 cm

Devi fare login per commentare

Accedi