Musica

Il canzoniere di un millennial

Il violoncello come campo sul quale sperimentare l’invenzione di un canto dell’oggi

Negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso i musicisti si abbandonarono, i compositori a investigare le via più radicali di liquidazione del passato per cercare strade nuove che di quel passato cogliessero non già gli stili ma il pensiero costruttivo, come dalla tradizione si potesse inventare il nuovo, gli interpreti a ricostruire che cosa veramente fosse quel passato liberato dalle ingombranti incrostazioni tardoromantiche. Ecco che allora così abbiamo da una parte il radicalismo solo apparentemente demolitore di un Boulez o di uno Stockhausen, e dall’altra l’indagine lucidissima sulle forme musicali e sulle prassi esecutive del passato di un Harnoncourt o di un Frans Brüggen e di un Gustav Leonhardt.

Michele Marco Rossi

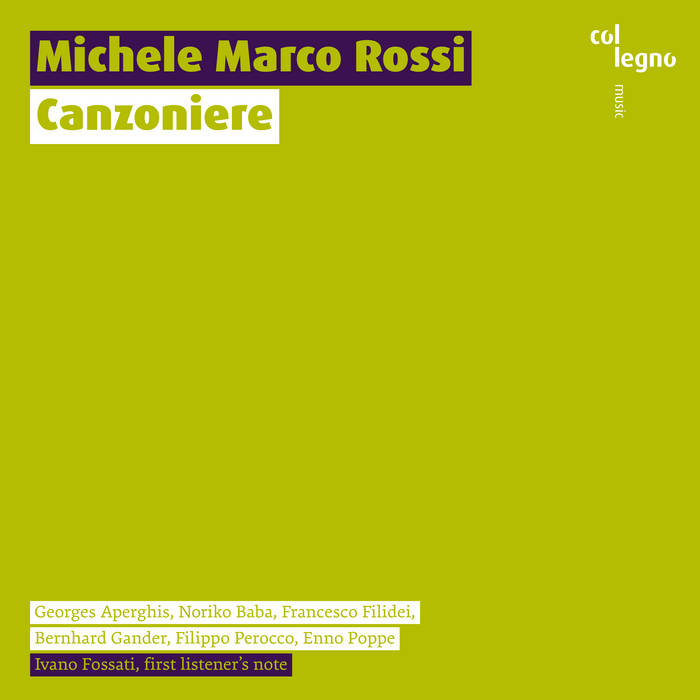

Nel 2025, dunque, un giovane violoncellista italiano, Michele Marco Rossi (Roma, 1989), incide un disco che intitola Canzoniere (Schett, col legno, e con il sostegno del CIDIM, 2024, € 18,90 ), come il titolo apocrifo delle Rime sparse di Francesco Petrarca, ma le cui musiche non attingono nemmeno di striscio il secolo XX, inserendosi invece tutte nel primo quarto del secolo XXI. Una crasi – ma se si vuole, anche una crisi, in ogni caso una disgiunzione che simula una congiunzione – inimitabile: l’ossimoro, sembra, è ormai il segno distintivo della nostra epoca, dove gli opposti non si scontrano, ma confliggono, incontrandosi. Filippo Perocco (Treviso, 1972) la declina già nel titolo: Esili canti di attesa. Lo struggimento del canto sta tutto nella sua inattuale intonazione: può perfino restringersi a un intervallo, all’accenno di un modo di attacco, a un timbro. In ogni caso sono fragili proposte in un territorio che ha perduto i suoi punti di riferimento, quelli tanto cari a Boulez (Points de repère). Salvo frammenti che sembrano salvati dal caso. Già, il caso – Cage – che nello scacchiere musicale gioca un ruolo definitivo. “Un coup de dés jamais n’abolira le hasard” aveva scritto Mallarmé, un tiro di dadi non abolirà mai il caso, e tuttavia Boulez, ispirandosene, lo imbriglia piega dopo piega, Pli selon pli. Come sembra voler fare anche Perocco, ma senza la certezza di riuscirci che animava il compositore francese: semplicemente lasciando sul campo un residuo, i resti di una battaglia, la scoria di una dissolvenza non ancora terminata. Ma la cui persistenza, anzi, dimostra solo una può darsi ormai inguaribile fragilità dell’oggi. O ci si può con George Aperghis (Γιώργος Απἐργης, Atene 1945), ostinare – Obstinate – a sondare la materia del suono, lo spessore dell’emissione, incanalarli in una esplosiva traccia ritmica. Con Francesco Filidei (Pisa, 1973) richiamarsi invece spudoratamente – Lied , canzone – al dominio della voce, salvo negarlo, o soffocarlo, dentro una rete di allusioni melodiche sfuggenti. Enno Poppe (Nord Reno- Westfalia, 1969) rielabora addirittura una canzone popolare tedesca, Ich Hab’ mein Herz in Heidelberg verloren, ho perduto il mio cuore a Heidelberg, e intitola il pezzo Herz, cuore, variando all’infinito quattro note della canzone. Del sentimento perduto non resta dunque che questa impotente volontà di variarlo. Noriko Baba (Niigata, Giappone, 1972), si rifà a Le chant d’amour di Apollinaire, il più melodico dei poeti d’avanguardia. La compositrice giapponese sembra tuttavia voler rievocare un canto modale medievale (ma anche orientale), quasi cantus firmus strumentale di una canzone che non c’è. A queste evocazioni vuole invece energicamente contrapporsi Bernhard Gander (Thurn, Austria, 1969) in RIFF23. Il riff, vale a dire una breve frase musicale, è ossessivamente ripetuto e variato, quasi come in un hard rock metal, ma differenziandosene per la quasi matematica costruzione. Michele Marco Rossi possiede una padronanza assoluta del suo strumento, il violoncello, e naturalmente si diverte a esibirla in questi perpetui giochi virtuosistici, ma non usa il virtuosismo per una facile esibizione di esercizi di bravura, bensì lo piega a mostrare di volta in volta l’intento espressivo del brano o la sua intricata costruzione formale. Anzi, mette così in risalto un carattere costante della musica di oggi: la sua sfida non è, infatti, solo di sconvolgere l’ascoltatore con inaudite combinazioni sonore, ma di dimostrargli anche che questa musica non può essere interpretata, o anche solo eseguita, che da un virtuoso, perché solo il virtuoso sa affrontarne i rischi e le trappole. Il risultato è che alla fine riesce gradevole all’ascolto anche la più radicale sperimentazione di nuovi effetti o di inusitate tecniche di esecuzione. Se non altro smentisce che la nuova musica, la musica di oggi, sia inascoltabile, o, come si dice dai più, fastidiosa all’orecchio, perché non l’accarezza con melodie cantabili o con progressioni armoniche prevedibili. Da tempo, ormai quasi due secoli, la musica ha smesso di carezzare l’orecchio dell’ascoltatore, o quando lo fa, per esempio con Brahms, Mahler, Richard Strauss, è una suasione ambigua, più il veleno di una dissoluzione che la malia di un incanto. Preziose, nell’opuscoletto allegato al cd, le note di Gianluigi Mattietti. Sfiziosa l’inserzione di Ivano Fossati. Chiarificatrice dell’intento interpretativo la dichiarazione di Michele Marco Rossi. Ma già il solo ascolto la rende esplicita.

Devi fare login per commentare

Accedi