Lavoro

La povertà lavorativa

Oggi in Italia si lavora e si resta poveri: 1 occupato su 10 non raggiunge la soglia di dignità. La povertà lavorativa non è una statistica

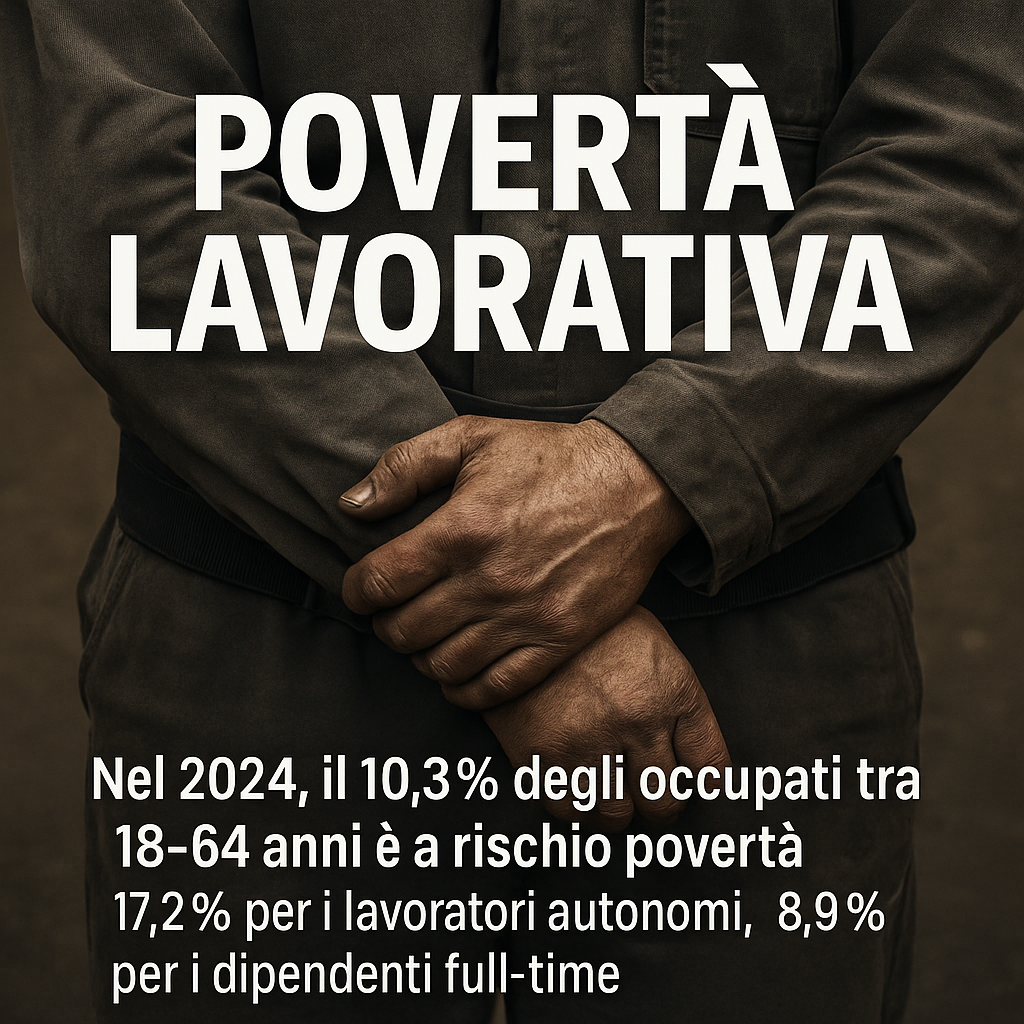

Oggi in Italia si può lavorare a tempo pieno, con contratto regolare, e restare poveri. Si può lavorare anche bene, anche tanto, e non riuscire a vivere. Il lavoro non basta più. Non protegge, non emancipa, non garantisce. Secondo l’Istat, nel 2024 il 10,3% degli occupati tra i 18 e i 64 anni è a rischio povertà. Sono persone che hanno un impiego, che lavorano per più di sei mesi all’anno, ma che non raggiungono la soglia minima per una vita dignitosa. Non è solo una questione di salario. È il sistema che è guasto.

Gli autonomi poveri sono il 17,2%. Tra i dipendenti full-time la percentuale sfiora il 9%. Non si tratta più di casi isolati. È una condizione strutturale, trasversale. Colpisce donne, giovani, partite IVA, collaboratori finti, contratti a chiamata. La parola chiave è instabilità. Ma è una instabilità che non spaventa più. È stata normalizzata, resa neutra, anzi efficiente. La povertà lavorativa è la forma più insidiosa di esclusione perché arriva da dentro. Non è fuori dal sistema, è il sistema.

In un Paese dove il potere d’acquisto scende anche quando i redditi salgono nominalmente, dove il costo della vita strozza anche chi ha uno stipendio fisso, la povertà non è più sinonimo di disoccupazione. È diventata compatibile con l’occupazione. È un paradosso che fa male. Fa male sapere che ci sono famiglie dove si lavora in due e non si riesce ad arrivare alla fine del mese. Dove il lavoro non basta per garantire ai figli un gelato, un paio di scarpe nuove, un quaderno che non sia riciclato. Fa male vedere giovani che si adattano a tutto pur di restare nel mercato, pur di non sparire, ma che non riescono a costruire nulla, a immaginare un futuro.

La povertà lavorativa non è una statistica. È la rinuncia quotidiana. È l’accettazione della fatica come condizione. È la rimozione della speranza. È una generazione che si allena al compromesso, che impara a non chiedere troppo. Una generazione che sa come si lavora, ma non sa più come si vive. Anche chi ha studiato, anche chi ha competenze, anche chi si è formato, rischia. Perché il lavoro non ha più una forma riconoscibile. È fluido, intermittente, posticipato. E mentre la politica litiga sul salario minimo, milioni di lavoratori tirano avanti con retribuzioni che non permettono nemmeno di affittare una stanza. È questa la vera emergenza. Non è più il lavoro che manca. È la qualità. È la dignità. È la possibilità di progettare una vita. La povertà lavorativa si insinua dove il contratto è debole, dove le tutele sono carta, dove le aziende chiedono flessibilità ma non restituiscono stabilità. Dove si è ricattabili, sempre.

Chi lavora e resta povero si sente colpevole due volte. Per non farcela. E per non potersi lamentare. Perché chi ha un lavoro dovrebbe stare zitto. Dovrebbe ringraziare. Ma non c’è nulla da ringraziare se il risultato è l’esclusione. Se si lavora senza potersi permettere un dentista, un libro, un treno per tornare a casa. In Italia il 23,1% della popolazione è a rischio povertà o esclusione sociale. Le famiglie numerose, i monogenitori, gli anziani soli sono i più colpiti. Ma non sono i soli. Il Sud è a 39%, il doppio del Nord. E la forbice cresce ogni anno. Chi lavora oggi è stanco. Non solo per le ore, per i turni, per lo sforzo. Ma perché il lavoro ha smesso di essere una speranza. È diventato solo un dovere. La povertà lavorativa è la forma più civile dell’ingiustizia. Non urla. Non sfascia. Ma spezza.

La risposta non può essere solo assistenza. Serve un cambio di paradigma. Politiche attive serie, salari giusti, investimenti nella qualità e nella sicurezza. Serve restituire al lavoro la sua funzione originaria: essere strumento di libertà. Altrimenti non è lavoro. È sfruttamento. E lo sfruttamento, anche se silenzioso, resta una ferita aperta per la democrazia.

Devi fare login per commentare

Accedi