Questioni di genere

Donne al lavoro nell’Unione Europea: poche e mal pagate

Lavorano in numero esiguo, il loro anno finanziario si è concluso il 4 novembre 2019, quanto alle posizioni di potere, pubbliche o private che siano, per loro in due casi su tre semplicemente non sono contendibili. L’Europa resta il miglior posto dove una bambina può nascere – 24 dei primi trenta Paesi dell’indice sulle opportunità per le bambine stilato da Save The Children nel 2016 sono europei e la classifica si basa su dati oggettivi quali il numero di matrimoni e delle gravidanze prima della maggiore età, il tasso di mortalità legato al parto, la quota di donne nelle assemblee legislative e il numero di ragazze che ha completato con successo il ciclo di istruzione secondario. Tuttavia, quando si affrontano le questioni legate al mercato del lavoro, alle reali opportunità di fare carriera e alle differenze salariali, il divario tra donne e uomini nella civilissima Europa assume le proporzioni di un oceano.

Una similitudine, quella del mare che separa la condizione professionale di uomini e donne, che rende bene la situazione e l’urgenza di porvi rimedio ma rischia anche di essere immobilizzante. Se le differenze sono tanto ampie forse viene da pensare che siano incolmabili e questa spesso diventa la scusa per rinviare qualsiasi misura utile a ridurre gli squilibri.

In alcune fasi della loro vita certe categorie di lavoratori, in particolare i giovani e gli ultra cinquantenni, attraversano periodi di ‘debolezza’ caratterizzati da lavoro precario, instabile o semplicemente sottopagato. Sfogliando i dati sulle donne e pur rimanendo all’interno dei confini europei balza agli occhi come questa debolezza sia strutturale, cioè riguardi l’intera vita delle persone. E non esistono Paesi dove si possa affermare che la disparità di genere sia stata definitivamente colmata. In Svezia, Danimarca e Francia, i tre Paesi dove secondo le statistiche le donne sperimentano le condizioni migliori, permangono sostanziali differenze.

«I problemi sono molti», afferma Paola Panzeri, responsabile delle politiche di genere all’European Public Service Union, la federazione europea dei sindacati dei servizi pubblici. «Il primo e più importante è innanzi tutto il retaggio culturale, perché se togliamo il periodo di gravidanza e di allattamento, non c’è alcun motivo oggettivo per cui una donna lavori meno di un uomo. Né, ovviamente, ci sono ragioni plausibili perché a lavoro equivalente corrisponda una remunerazione inferiore».

In secondo luogo ci sono le carenze strutturali: «Significa che spesso le donne devono fare fronte alla mancanza di servizi che rendono impossibile il suo ingresso nel mercato del lavoro. L’esempio classico è quello degli asili nido. Può sembrare una banalità, ma i dati ci rivelano chiaramente come con la nascita del primo figlio si riduca drasticamente il tempo pieno delle donne».

C’è poi una segregazione settoriale chiarissima, spiega Panzeri: «le donne operano in maggioranza in settori meno remunerativi rispetto a quelli a prevalenza maschile: stiamo parlando dell’educazione, delle attività di cura, della sanità. Tutte aree con stipendi mediamente bassi e un’alta percentuale di donne impiegate. In questi settori gli uomini occupano quasi sempre le posizioni apicali».

L’EIGE, l’istituto Europeo per la parità di genere, per cercare di monitorare il fenomeno e vederne la progressione temporale ha organizzato i dati disponibili in un indice con cui misura le differenze di genere nei 28 Paesi dell’Unione europea secondo una serie di indicatori. Il livello di eguaglianza completa, indicato nel 100%, come dicevamo in precedenza non è raggiunto da nessuno. La Svezia ha il punteggio più alto con una percentuale dell’83,6 per cento, mentre la media europea è del 67,4 per cento e quella italiana del 63.

«Il punto vero però», dice ancora Panzeri, «non è tanto il valore assoluto, ma il fatto che l’indice progredisce a passo di lumaca. Abbiamo raccolto i dati dal 2005 in poi e complessivamente a livello europeo il miglioramento è stato del 5,4 per cento in 14 anni, senza contare che si tratta di una media di tutti i settori in tutti i Paesi considerati».

Svezia (83,6 punti) e Danimarca (77,5 punti) sono costantemente le società con la parità di genere più alta, mentre Grecia (51,2 punti) e Ungheria (51,9 punti) chiudono la classifica. Italia e Cipro sono i Paesi dove si sono registrati i progressi più significativi negli ultimi 15 anni (+13,8 punti e +10,4 punti), anche se, fa notare Panzeri, «i dati dell’Italia partivano da molto in basso e infatti siamo ben sotto la media europea». La Lituania è l’unico Paese a non aver fatto progressi nell’uguaglianza di genere dal 2005.

I dati sul lavoro

Prendendo in esame i diversi ambiti, la salute (88,1 punti) è in media il settore dove ci si avvicina di più alla parità tra uomo e donna, ma gli indicatori indagano essenzialmente gli stili di vita individuali e la possibilità di accesso alle strutture sanitarie, quindi sostanzialmente neutri rispetto al genere.

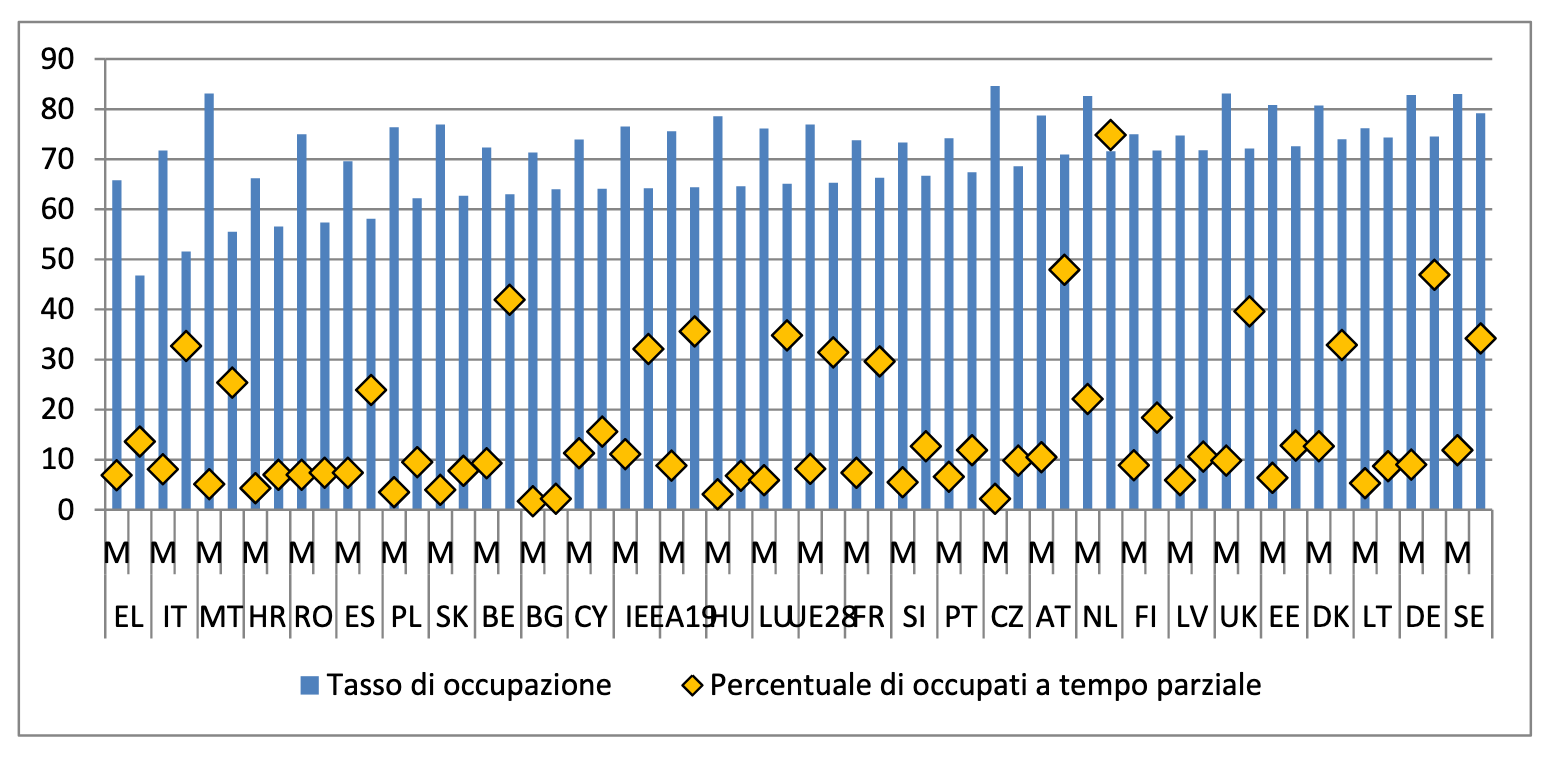

Altra musica se invece si guarda alla partecipazione al mercato del lavoro, dove l’indice medio europeo si ferma a 72 ed è salito solo di due punti in 14 anni. L’obiettivo di raggiungere un tasso di occupazione del 75 per cento della popolazione di età compresa fra 20 e 64 anni entro il 2020 resta lontano, anche perché le donne restano le grandi escluse dal mercato del lavoro. Secondo Eurostat il divario di genere nei livelli di occupazione nel 2016 ha raggiunto gli 11,5 punti percentuali nell’Unione, con un tasso di occupazione del 76,8 per cento per gli uomini e del 65,3 per cento tra le donne. Tale divario esiste nonostante le donne siano sempre più altamente qualificate e raggiungano un livello d’istruzione persino superiore a quello degli uomini. Nel 2016, il 44 per cento delle donne fra 30 e 34 anni era in possesso di un titolo d’istruzione terziaria o superiore, rispetto al 34 per cento degli uomini. Un dato significativo è che quasi un terzo delle donne europee ha un impiego a tempo parziale, quota che tra gli uomini crolla a meno di uno su dieci.

«Se guardiamo ai dati dei lavori a tempo pieno», spiega Paola Panzeri, «il differenziale tra uomo e donna è di 16 punti percentuali. Un abisso. E l’Italia è uno dei Paesi dove le donne partecipano di meno al mercato del lavoro, per lo meno quello dichiarato».

Certo, perché tralasciando il fenomeno del lavoro nero, le donne lavorano molte più ore al giorno di ogni coetaneo maschio, ma sono impegnate in lavori di cura e si assumono oneri familiari non riconosciuti e non retribuiti: dalla crescita e l’educazione di figli all’assistenza ad adulti non autosufficienti, oltre ai consueti lavori domestici che in quattro casi su cinque sono gestiti da una donna.

C’è poi una questione squisitamente fiscale. I dati disponibili indicano un significativo impatto negativo sulla partecipazione femminile alla forza lavoro dovuto all’aumento delle relative aliquote d’imposta marginale effettiva per le persone che costituiscono la seconda fonte di reddito. Si chiama ‘trappola dell’inattività’ e misura la parte di salario lordo aggiuntivo che viene prelevato se una persona inattiva ottiene un lavoro. Il contributo più alto del prelievo fiscale alla “trappola dell’inattività” si riscontra in Belgio, Germania e Danimarca.

Inoltre, gli elevati costi diretti per i servizi di assistenza all’infanzia e di assistenza a lungo termine possono costituire, per le donne con responsabilità di assistenza, un disincentivo finanziario al lavoro ancora maggiore. È quanto accade soprattutto in Irlanda, in Polonia e nei Paesi Bassi, dove i costi legati ai servizi di assistenza all’infanzia rappresentano più del 20 per cento del reddito familiare netto per una coppia con retribuzioni medie. La situazione è persino peggiore per le famiglie a basso reddito.

In Italia, la carenza di servizi dedicati all’infanzia fa uscire dal mercato del lavoro una percentuale alta delle giovani donne, mentre la scarsa offerta di posti di cura per non autosufficienti tiene a casa le donne in età lavorativa tra i 54 e i 65 anni. Senza un cambio di direzione deciso, l’invecchiamento progressivo della popolazione da qui al 2050 non potrà che peggiorare la situazione.

Un indirizzo diverso e un tentativo di riequilibrio nei carichi di lavoro familiare l’Unione europea ha provato a darlo con la direttiva 2019/1158. Prevede tra le altre misure un congedo di paternità pagato di 10 giorni per ciascun figlio. L’iniziativa tende ad “aumentare le opportunità delle donne nel mercato del lavoro e rafforzare il ruolo del padre, o di un secondo genitore equivalente, nella famiglia al fine di contribuire al raggiungimento della parità di genere, promuovendo l’equa ripartizione delle responsabilità di assistenza familiare tra uomini e donne”. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati entro il 2 agosto 2024.

Quanto (poco) guadagnano le donne

La misura del disvalore del lavoro al femminile è restituita dal dato seguente: una donna europea deve lavorare mediamente 14 mesi per guadagnare quanto un collega maschio, non importa quale sia il settore o il tipo di impiego. In pratica, nel 2019 ogni donna europea ha smesso di guadagnare il 4 novembre, anche se continuerà a lavorare fino al 31 dicembre. Anzi, importa e come visto che secondo Eurostat in tutti i 28 Paesi europei nel 2016 solo il 6,3 per cento degli amministratori delegati era donna.

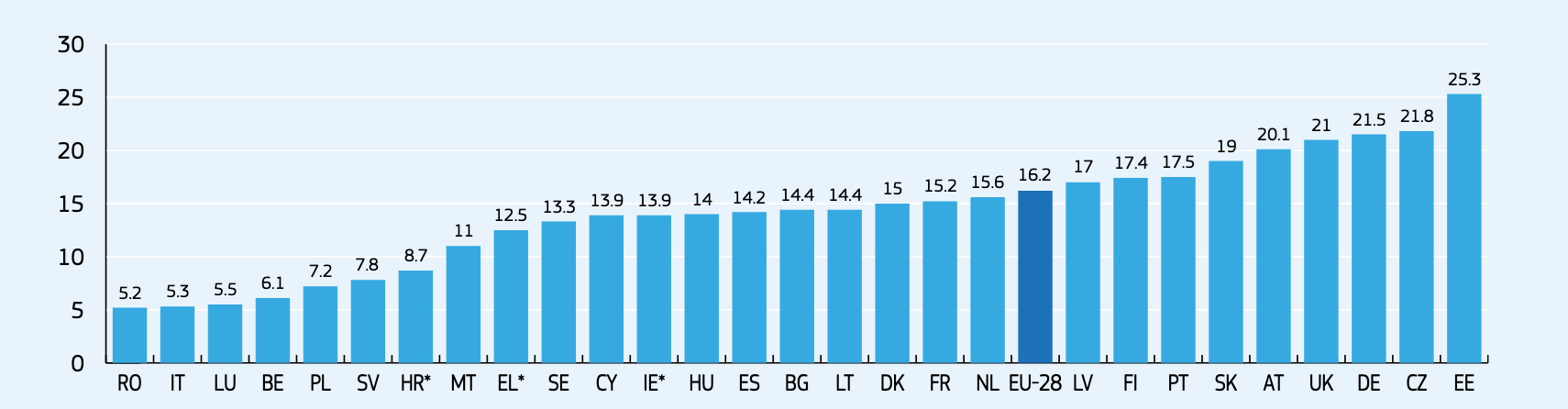

Quella sotto è la fotografia del divario nei diversi Paesi:

Se la media continentale è del 16,2 fanno impressione i dati di Germania, Regno Unito e Austria, dove un’ora di lavoro femminile è pagata meno del 20 per cento rispetto alla stessa ora di lavoro di un uomo.

In questo ambito il punteggio calcolato dall’indice EIGE è di 80,4 con un progresso di 6,5 punti dal 2005. Rispetto alle altre aree, i miglioramenti sono stati più rapidi con Lussemburgo, Belgio e Finlandia a guidare una classifica chiusa da Bulgaria, Romania e Lituania. Tutti i paesi, ad eccezione della Grecia (-0,5 punti) e del Lussemburgo (-1,3 punti), hanno fatto passi in avanti verso l’uguaglianza di genere. La Polonia, la Slovacchia e Malta sono i Paesi con i miglioramenti più sensibili.

In Italia il divario di genere persiste: le donne guadagnano il 18 per cento in meno degli uomini. Nelle coppie con bambini le donne guadagnano il 30 per cento in meno rispetto agli uomini (il 26 per cento in meno nelle coppie senza figli). Il divario di genere è inoltre più ampio tra donne e uomini con livelli di istruzione elevati (35 per cento) rispetto alle persone con livelli di istruzione bassi o medi (rispettivamente 25 e 26 per cento).

«Lo studio ci dice anche che il gender pay gap nei servizi pubblici è più basso rispetto al privato, grazie al maggiore ricorso alla contrattazione collettiva», ricorda Paola Panzeri. «Ma bisogna considerare che spesso nel settore pubblico non vengono raccolti i dati. Le pubbliche amministrazioni, infatti, non hanno l’obbligo di trasmettere i dati a Eurostat. Inoltre nella sanità rispetto al resto della pubblica amministrazione c’è una grande differenza. Nei lavori legati alla salute in Italia il differenziale di guadagno tra uomo e donna arriva anche al 28 per cento».

Sarà compito della Commissione appena insediatasi cercare di porre rimedio. Allo studio c’è una proposta legislativa per la trasparenza dei pagamenti per affermare il principio dello “stesso salario per lo stesso lavoro o lavoro equivalente”.

Devi fare login per commentare

Accedi