Memoria e Futuro

L’ordine e il disordine

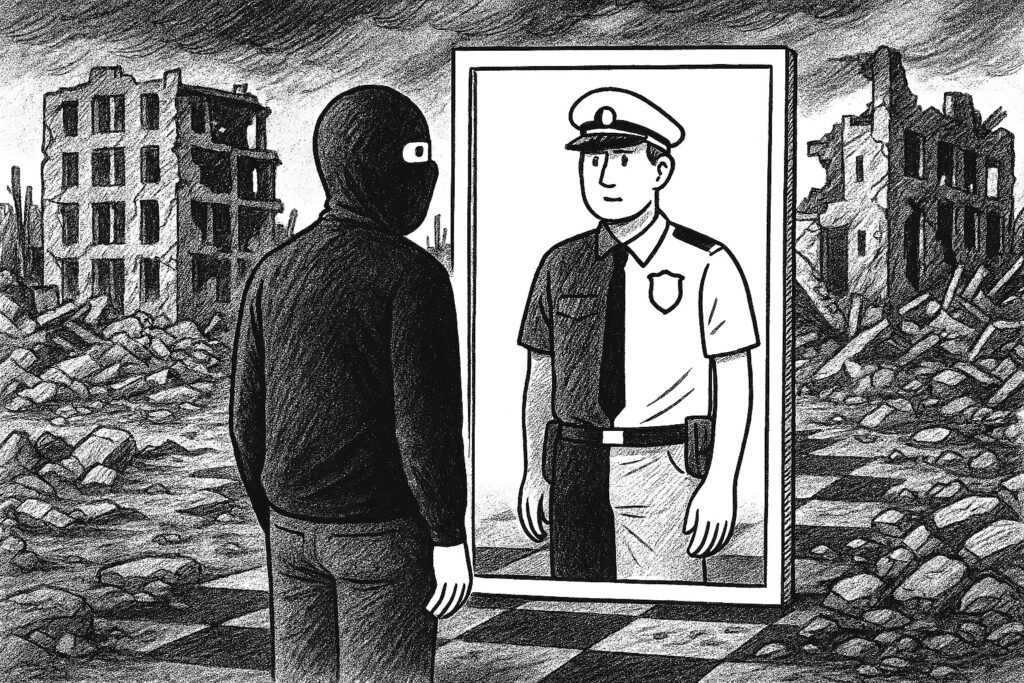

Durante il viaggio in Air Force One verso l’Egitto, e poi ufficialmente al vertice di Sharm el-Sheikh del 13 ottobre 2025, Donald Trump ha annunciato che Hamas svolgerà funzioni di polizia a Gaza “per un periodo limitato”, nell’ambito dell’accordo di pace firmato insieme al presidente egiziano al-Sisi e al leader turco Erdogan. Questa dichiarazione rappresenta uno dei più paradossali capovolgimenti della storia recente. Fino a pochi giorni fa, l’obiettivo dichiarato del governo israeliano (e parole anche del presidente Usa) era la totale distruzione di Hamas, considerata organizzazione terroristica da Stati Uniti, Unione Europea e Israele. Dopo diciotto mesi di guerra devastante, migliaia di morti e la distruzione quasi totale della Striscia, la proposta di trasformare il nemico da annientare in guardiano dell’ordine pubblico solleva interrogativi sconcertanti: possono davvero i nemici di ieri diventare i custodi dell’ordine di domani? La storia offre risposte sorprendenti, dal Medioevo ai giorni nostri, ma raramente in circostanze così contraddittorie.

Nell’Italia del Trecento e Quattrocento, le Compagnie di Ventura erano bande armate che saccheggiavano sistematicamente i territori. Eppure, città-stato come Firenze, Venezia e Milano le trasformarono in forze di difesa ufficiali. Il condottiero inglese John Hawkwood, che terrorizzava la Toscana con la sua Compagnia Bianca, divenne capitano generale dell’esercito fiorentino. La sua statua equestre in Santa Maria del Fiore celebra ancora oggi questa trasformazione. Similmente, i Lanzichenecchi tedeschi, dopo aver devastato Roma nel 1527, furono integrati negli eserciti degli Asburgo. Il principio era pragmatico: meglio pagare i violenti che combatterli eternamente.

L’Italia risorgimentale offre esempi ancora più inquietanti. Durante la Spedizione dei Mille del 1860, Garibaldi beneficiò dell’appoggio di bande criminali siciliane e mafiose che, in cambio del sostegno alla causa unitaria, ottennero protezione e legittimazione. Dopo l’Unità del 1861, i Piemontesi si trovarono ad affrontare il brigantaggio nel Mezzogiorno, fenomeno che mescolava resistenza politica legittimista e criminalità. La soluzione adottata fu cinica: molte bande criminali e singoli briganti furono cooptati come informatori e collaboratori delle forze di polizia sabaude. Ex capibanda divennero guardie regie, trasformando la loro conoscenza del territorio e delle reti locali in strumento di controllo per gli occupanti settentrionali. Questo sistema, lungi dal pacificare il Sud, creò una struttura di potere ambigua che avrebbe avuto conseguenze durature sul rapporto tra criminalità organizzata e istituzioni statali italiane, gettando le basi per quella connivenza tra criminalità e potere che avrebbe segnato la storia italiana (un affascinante racconto di tutta questa vicenda pre e post unitaria si trova nel volume di Salvatore Lupo L’unificazione italiana).

Nel Seicento, la Corona britannica affrontò la pirateria caraibica con una soluzione audace: trasformare i pirati in corsari. Henry Morgan, uno dei più spietati bucanieri dei Caraibi, divenne vicegovernatore della Giamaica e comandante delle forze navali britanniche. La “Lettera di Corsa” trasformava legalmente predoni in difensori della corona, con il compito di attaccare navi nemiche anziché britanniche.

La Resistenza italiana offre un esempio più recente e contraddittorio. Dopo il 25 aprile 1945, molti partigiani che avevano combattuto contro fascisti e nazisti si aspettavano di essere integrati nelle nuove forze di polizia democratiche. Invece, in nome della “continuità dello Stato”, furono progressivamente esclusi, sostituiti da funzionari che avevano servito sotto il fascismo. Questa scelta, giustificata con esigenze di ordine pubblico e professionalità, ribaltò la logica della liberazione: i vincitori furono messi da parte, i collaborazionisti di ieri divennero i custodi dell’ordine di domani. In Francia, al contrario, molti resistenti furono effettivamente integrati nell’esercito regolare, portando con sé tattiche di guerriglia che avrebbero influenzato la dottrina militare francese per decenni. In Grecia, i partigiani comunisti dell’ELAS che avevano combattuto contro i nazisti tentarono di prendere il potere nel dopoguerra. Dopo la guerra civile, alcuni furono amnistiati e integrati nelle strutture statali, sebbene il processo fosse traumatico e incompleto.

L’Irlanda del Nord rappresenta forse il caso di maggior successo. Membri dell’IRA, responsabili di attentati per decenni, siedono oggi nel parlamento di Stormont e partecipano alla governance. La trasformazione richiese trent’anni di negoziati e una supervisione internazionale costante. In Sudafrica, l’integrazione di Umkhonto we Sizwe nelle forze armate nazionali dopo l’apartheid fu facilitata da un processo di verità e riconciliazione che affrontò le atrocità di entrambe le parti. Il caso del Kosovo mostra le ambiguità: l’UCK, considerata organizzazione terroristica da molti Stati, divenne il nucleo delle forze di sicurezza kosovare sotto stretto controllo NATO.

La proposta per Hamas presenta difficoltà uniche. A differenza dei condottieri medievali o dei corsari, Hamas non agisce per profitto ma per ideologia, con un obiettivo specifico, la cancellazione dello stato di Israele. Diversamente dall’IRA, non esiste ancora un accordo politico globale. E contrariamente al Sudafrica, manca un processo di riconciliazione. La storia insegna che tali trasformazioni richiedono tre elementi: un accordo politico complessivo, supervisione internazionale prolungata e tempo misurato in decenni, non mesi. Senza questi ingredienti, il rischio è che i guardiani di oggi rimangano i predatori di ieri, con una divisa diversa ma gli stessi obiettivi.

La vera domanda quindi oggi non è se sia possibile trasformare nemici in alleati – la storia dimostra che lo è – ma se esistano le condizioni politiche, sociali e temporali per farlo funzionare.

Devi fare login per commentare

Accedi