Milano

Milano, 2016: dopo la città immaginata da Pisapia (#1)

Testo scritto con Chiara Quinzii

Ma mì, quand hinn vòtt or, tornà a cà de bottega,

scondi la cartèlla cont denter i mè strasc

me lassi la giacchetta come te m’hee dii tì,

cammini per Milan, me par de vess un scior.

Enzo Jannacci, Ti te sé no, 1964.

Expo hangover

La società che poggia sull’industria moderna non è fortuitamente o superficialmente spettacolare, è fondamentalmente spettacolista. Nello spettacolo, immagine dell’economia regnante, il fine non è niente, lo sviluppo è tutto.

Guy Debord, La società dello spettacolo, 1967.

Sono passati quasi sei mesi dalla chiusura di Expo a Milano, un momento di estrema concitazione nella quale la città, dopo molte incertezze, è parsa ebbra di un rinato ottimismo, così potente da definire una immagine nuova di Milano, sia agli occhi dei turisti, che degli stessi cittadini.

La Design Week appena conclusa non ha fatto altro che proseguire sulla scia di questa estrema fiducia, corroborata da un numero record di presenze di visitatori, e la XX1 Triennale di Milano si pone come l’ultimo grande evento Expo, sfruttandone, in parte, il sito e dialogando direttamente con la Bie, provando a replicare (fatte le debite proporzioni) lo straordinario successo di pubblico dell’evento del 2015 e facendosi trascinare sull’onda lunga di quell’entusiasmo.

La sensazione, assai diffusa, di una città rinata, più turistica, più piacevole, più internazionale, pare uno dei grandi lasciti di una stagione politica che si avvia verso la conclusione.

E’ questo, allora, un buon momento per capire quale sia effettivamente l’immagine della città che si offre ai nostri occhi, quali politiche urbane siano state intraprese per delineare il nuovo futuro della città stessa, quali progetti di ampio respiro siano stati messi in campo per veicolare la crescita di Milano, così da renderci conto se l’entusiasmo post-Expo possa essere, effettivamente, condivisibile, ma soprattutto fecondo per il futuro della città.

Il testo che segue necessita di alcune premesse:

- verranno analizzate solo le pratiche urbane, che abbiano ricadute sullo spazio della città (senza dunque entrare nel merito delle pratiche più spiccatamente di ordine economico, sociale, politico);

- non intendiamo essere esaustivi, ma proveremo a evidenziare alcuni esempi concreti che a nostro parere possano raccontare meglio di altri l’immaginario della città;

- quando ci riferiamo alla Milano di un sindaco, stiamo descrivendo il lavoro dell’intera giunta, anche quando l’opera di un singolo assessore è preminente;

- un tentativo di analisi fatto oggi, ancora a caldo, potrebbe non considerare appieno ciò che ancora si sta sedimentando;

- ogni argomento toccato dovrebbe forse essere sviluppato con analisi specifiche, ma quello che ci proponiamo è di osservare, seppur in maniera schematica, uno scenario complessivo.

Da dove veniamo: Albertini + Moratti

Giova ricordare, innanzitutto, le coordinate temporali delle ultime giunte: Albertini 1 e 2, 1997-2006; Moratti, 2006-2011; Pisapia, 2011-2016.

Stiamo parlando, dunque, di quasi un ventennio di vita di Milano, ossia di un organismo che evolve su binari tracciati dalle differenti giunte, con soluzioni di continuità che le permettono di attraversare soglie politiche, senza per questo interrompere o vedere particolarmente deviato il proprio cammino. Le politiche e gli immaginari urbani, infatti, hanno spesso bisogno di anni per concretizzarsi (non solo in Italia) e sono soggetti anche alle grandi trasformazioni socio-economiche in atto a livello globale.

Oggi, in effetti, stiamo assistendo alla definitiva messa in scena di un palinsesto urbano immaginato una quindicina di anni fa, durante la giunta Albertini e messo a punto durante il governo del sindaco Moratti.

Quale Milano si immaginano i due sindaci, legati sicuramente da un percorso politico comune?

E’ una città che si costruisce per grandi opere, sfruttando un momento economico estremamente favorevole, nel quale investitori privati di grandi dimensioni hanno interessi ingenti sul territorio urbano.

La Milano di Albertini e Moratti è una città gestita attraverso i privati stessi, che mettono in campo enormi speculazioni immobiliari, soprattutto residenziali ad alto costo. E’ l’ultima stagione di trasformazione delle aree industriali dismesse, che, a seguito di anni di chiusura e abbandono, subiscono un lentissimo meccanismo di riappropriazione urbana: il quartiere della Bicocca, i cui lavori partono alla fine degli anni Ottanta, ne è il simbolo più importante, capace di offrire alla città l’unico edificio pubblico di Milano (per almeno un decennio), il Teatro degli Arcimboldi, nel 2002.

I Piani di Recupero Urbano sono il meccanismo principale di questa immensa crescita residenziale: derivati più o meno direttamente dalla proposta dei Nove parchi per Milano, costruiscono l’immagine della città che si periferizza anche nel suo centro, con un impianto banale, ma ripetuto sistematicamente, fatto dalla giustapposizione di un insediamento residenziale, un piccolo parco e un supermercato/iperstore, senza alcun programma che possa ricostruire quella ricchezza funzionale, sociale, economica tipica dei centri urbani.

Sono, però, anche gli anni in cui vengono pianificati alcuni degli interventi più importanti che indirizzeranno il percorso di Milano fino alle soglie del 2016 e oltre:

- la metropolitana 5 vede la luce a partire dal 2001 (dopo anni di discussioni su ipotesi di linee tranviarie), con una accelerazione dal 2006;

- la metropolitana 4, con un iter più caotico, nasce anch’essa sul finire degli anni Novanta, ma il progetto è completo a partire dal 2005;

- i due depuratori delle acque, progettati in un clima di emergenza che addirittura porta il sindaco Albertini a diventare Commissario straordinario delle acque, nascono all’inizio del 2000, per essere conclusi pochi anni dopo. Il Parco della Vettabbia, tassello fondamentale della suggestiva Valle dei Monaci, opera di compensazione relativa al depuratore di Nosedo, inaugura, parzialmente, a metà del 2015;

- durante la suddetta emergenza ambientale si iniziano a gettare i semi di un approccio più sostenibile della mobilità: oltre alle metropolitane, iniziano le discussioni sull’ingresso a pagamento nel centro della città e sui movimenti ecologici, che sfociano nell’Ecopass e nel BikeMi, inaugurati durante la giunta Moratti;

- il verde, la cultura e il leisure urbani trovano la loro “soluzione” attraverso importanti concorsi di architettura, che riguardano il nuovo Parco Forlanini (2002), la sistemazione della Darsena (2004), la Biblioteca Europea (2001) e il Museo delle Culture (1999), che, per la prima volta dopo decenni di una sorta di chiusura autarchica, vedono le vittorie di progettisti stranieri di fama internazionale (rispettivamente Gonçalo Byrne, Bodin & Associes Architectes, Bolles + Wilson, David Chipperfield), con una qualità spaziale piuttosto elevata, a parte il progetto della Darsena, di cui parleremo in seguito. Persi i progetti del parco e della biblioteca, Darsena e Mudec inaugurano nel 2015, in tempo per Expo e con straordinario successo di pubblico;

- si pianifica infine una nuova tipologia di meccanismi di trasformazione urbana. Dopo la riappropriazione lenta, tipica delle aree ex-industriali, si dà il via ad un meccanismo di ricambio rapido, nel quale si pianifica la sostituzione di grandi funzioni urbane ancora in uso: City Life (2003) è il primo importante intervento di questo tipo, nel quale la Fiera si trasferisce nel nuovo edificio-città progettato da Fuksas nel 2002, e subito si interviene a pianificare la nuova funzione, simboleggiata dai tre grattacieli di Isozaki, Hadid e Libeskind, tutt’ora in costruzione (anche in questo caso con una discutibile qualità architettonica, data soprattutto da un concorso incentrato più sulle quantità e le questioni economiche).

Se la città si costruisce in grande misura attraverso enormi speculazioni immobiliari, non bisogna dimenticare, però, una serie di concorsi che focalizzano l’attenzione sugli aspetti più sociali del progetto urbano come quelli relativi alle 5 piazze per Milano, seguite dalle Piazze 2001, che ipotizzano un lavoro fondamentale di qualità urbana sullo spazio pubblico (anche se con esiti non particolarmente interessanti dal punto di vista architettonico), ma, soprattutto, importantissimi concorsi di architettura sull’housing sociale, gli Abitare a Milano 1 e 2, a metà degli anni 2000 (con risultati, in alcuni casi, assai apprezzabili) e il Bando delle 8 aree, che dal 2008, con una storia travagliata, ha permesso la costruzione, attraverso soggetti specifici come le cooperative di abitanti, di alcuni esempi interessanti, come quello di via Fratelli Zoia, inaugurato nel 2014.

All’interno del filone speculativo delle grandi cubature residenziali si cerca, insomma, di venire incontro alle decine di migliaia di domande di abitazioni a basso costo che vengono ogni anno presentate agli uffici comunali, con un approccio, anche in questo caso, che cerca le grandi quantità, provando a rispondere ai numeri con altri numeri.

Negli ultimi anni della giunta Albertini e, soprattutto, con la giunta Moratti, poi, vengono pianificati tre interventi-eventi che modificheranno radicalmente il volto della città futura: l’Esposizione Universale del 2015, il quartiere di Porta Nuova e il nuovo Piano di Governo del Territorio.

Senza entrare nel merito delle questioni strettamente economiche (come il peccato originale di aver comprato i terreni dopo avervi progettato l’evento ad un prezzo, a quel punto, eccezionalmente sovrastimato), è indubbio che l’Expo abbia fatto da collettore, trascinatore, catalizzatore di tutta la serie di progetti che oggi ci fanno raccontare di una città culturalmente viva: molti dei progetti visti precedentemente subiscono, finalmente, l’accelerazione che necessitano per essere terminati (la metro 5, il Mudec, la Darsena, per esempio); altri progetti nascono e si sviluppano parallelamente all’evoluzione del progetto Expo, come la Fondazione Prada, il cui progetto, dello studio OMA, è datato 2008, così come quello della nuova sede della Fondazione Feltrinelli di Herzog and de Meuron, progetti che, pur non essendo forse i capolavori dei rispettivi studi, introducono a Milano delle architetture di altissima qualità, capaci di generare un dibattito interessante anche al di fuori dell’Italia.

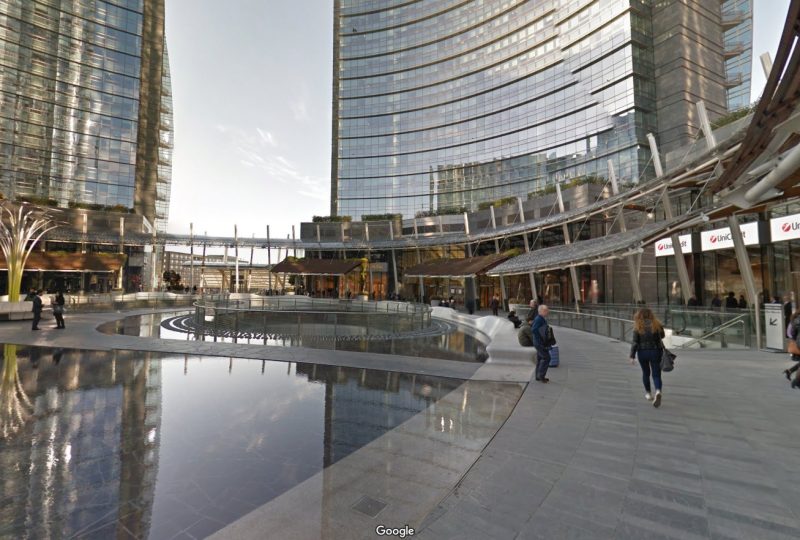

Porta Nuova (il cui progetto è del 2004) risolve, in una maniera piuttosto datata (si confronti Potsdamer Platz a Berlino, 1991, per esempio), un vuoto insoluto, per quanto suggestivo, radicato in pieno centro città, sul quale si è discusso per una cinquantina d’anni: composto da un mix di architetture interessanti (come gli interventi di Zucchi, Piuarch, Boeri, il cui Bosco Verticale è diventato il simbolo della “nuova Milano”) e banali (le torri Unicredit e Solaria, per esempio), è riuscito a riportare ad una condizione di urbanità una zona ampia della città, che ora trova continuità da Gioia a Moscova, con un decisionismo che è apparso, in alcuni casi, arrogante, ma che ha portato ad un progetto che è ora assai benvoluto dai cittadini.

La realizzazione di un progetto simile basandosi sull’idea di riportare nuovamente le persone a vivere nella città, è ovviamente senza giustificazione, poichè il ceto medio, fuggito anni addietro nell’hinterland, non può certo permettersi case con un costo al metro quadro ben superiore ai 5.000 euro, come qui proposto.

Ad ogni modo, l’apertura di Piazza Gae Aulenti e, poco dopo, della nuova sistemazione attorno alla Darsena, hanno mostrato l’estrema necessità di luoghi di aggregazione pubblici, dove la mobilità lenta, pedonale, possa trovare momenti di pausa e di ritrovo, nella quale la città offra luoghi di “intimità pubblica”; l’enorme successo da parte degli abitanti, e dei turisti, nei confronti di questi luoghi è tanto più evidente tanto più considerando che non sono spazi particolarmente interessanti, se visti in una ottica di qualità spaziale: a Porta Nuova la piazza è scenograficamente scintillante come una architettura degli anni 80, tutta racchiusa entro un bordo di funzioni commerciali che la rendono, più che altro, epicentro di un grande shopping mall (se non fosse per l’opera di Garutti, che porta ad interrogarsi, giocando, sulla costruzione fisica della piazza stessa);

alla Darsena l’estrema chiusura nei confronti dell’intorno, i sistemi costruttivi e i materiali insignificanti, ordinari, la vecchiezza stessa del progetto, evidenziano il timore nei confronti di un approccio innovativo allo spazio pubblico urbano, che dovrebbe invece essere più aperto, stimolante e complesso nei confronti dei possibili usi da parte della cittadinanza.

Il nuovo PGT della città di Milano, progettato a partire dal 2007 da parte dello studio Metrogramma e adottato nei primi mesi di vita della giunta Pisapia, dovrebbe svolgere la funzione di sceneggiatura, di palinsesto di tutte le trasformazioni urbane della città, indirizzando i progetti principali verso l’obbiettivo di permettere la crescita della città nelle migliori condizioni possibili.

Affronteremo il PGT nei prossimi paragrafi.

Per ora abbiamo un quadro, molto sintetico, costruito attraverso un breve e non completo elenco di interventi, pratiche e opere, messo in campo dalle giunte Albertini e Moratti; risulta abbastanza chiaro quale sia l’immaginario proposto dai due sindaci: una città sospinta da grandi opere, da investimenti ingenti, che subisce la progettualità dei privati più che indirizzarla, che cerca di collocarsi in un discorso europeo più con la comunicazione di grandi nomi, che con il lavoro minuto sulle esigenze quotidiane della città.

E’ una Milano con un centro urbano che tende a restringersi, tutto racchiuso entro la cerchia dei navigli (Moratti definiva Loreto come periferia, dopo gli incidenti del 2010 in via Padova), con un limite ben definito dall’Ecopass e da percorrere piacevolmente con il recente Bikemi, senza però una infrastruttura che lo supporti (nelle settimane finali della giunta Moratti, appaiono ironicamente alcune piste ciclabili, solo attorno ai Giardini di Porta Venezia).

E’ una Milano, però, che pare non avere timore di essere ambiziosa, di costruire dei programmi edilizi di interesse sovranazionale, di affidarsi a importanti concorsi di progettazione, stimolando così il dibattito architettonico e urbano. Nella confusione di una pianificazione che pare procedere per goffi tentativi, è comunque possibile trovare, a distanza di anni, un certo senso urbano: quella che oggi ha fornito la sbornia Expo, Prada, Mudec, Bosco Verticale, è la Milano derivata direttamente dalle scelte delle giunte precedenti a quella di Pisapia.

(Il testo continua nella seconda e ultima parte)

In copertina: Porta Nuova (foto di Diego Terna)

Devi fare login per commentare

Accedi