Energia

Energia, il tallone d’Achille d’Italia: perché dipendere al 75% dall’estero è un problema enorme

“L’Italia dipende per tre quarti del proprio fabbisogno energetico dall’estero, esponendo cittadini e imprese a crisi globali e prezzi record. Un’analisi della vulnerabilità strutturale del Paese e delle scelte necessarie per riconquistare autonomia e sicurezza energetica.”

Quando si parla dei grandi problemi strutturali dell’Italia, la mente corre subito al debito pubblico, alla disoccupazione, alla stagnazione economica. Sono questioni reali e decisive, che da anni plasmano il nostro destino. Ma c’è un altro fattore, spesso sottovalutato, che rappresenta un rischio forse ancora più grave: la nostra dipendenza energetica dall’estero. Oggi l’Italia importa circa il 75% del proprio fabbisogno energetico. Tre quarti di ciò che consumiamo – che si tratti di gas, petrolio o elettricità – non viene prodotto sul nostro territorio, ma acquistato da Paesi stranieri.

Questo dato, già di per sé impressionante, non è una semplice statistica tecnica: è una lente attraverso cui leggere le vulnerabilità più profonde del sistema Italia. Significa che la nostra economia, le nostre famiglie e persino la nostra politica estera sono strettamente condizionate da ciò che accade oltre confine. Ogni tensione geopolitica, ogni crisi internazionale, ogni rialzo dei prezzi delle materie prime rischia di mettere in ginocchio il Paese.

Eppure, nonostante la gravità di questo problema, il tema raramente occupa il centro del dibattito pubblico. Si parla di bollette, di bonus, di incentivi momentanei. Ma manca un vero discorso strategico sul futuro energetico della nazione. È come se l’Italia vivesse sospesa in una fragile normalità, dimenticando che sotto i suoi piedi c’è una falla strutturale pronta ad aprirsi alla prima scossa globale. Secondo i dati più recenti di Eurostat, l’Italia importa circa il 74–76% dell’energia che consuma. Si tratta di una percentuale tra le più alte dell’Unione Europea, seconda soltanto a pochi Paesi con scarsissime risorse interne.

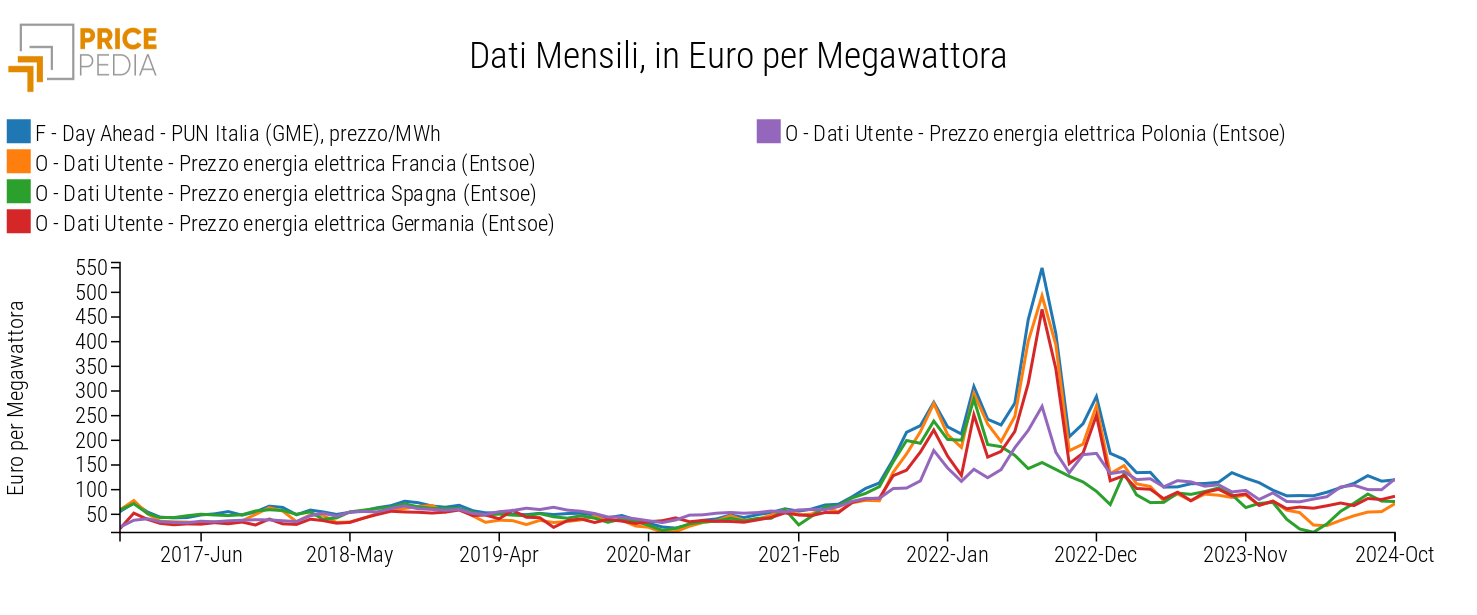

Il paradosso italiano è evidente: un Paese industrializzato del G7 che si comporta come un consumatore passivo, esposto ai capricci dei mercati globali. Quando il prezzo del gas cresce, come accaduto dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, l’impatto si riflette direttamente e immediatamente sulle bollette delle famiglie e sulla competitività delle imprese. L’inflazione energetica che ne deriva non è un dettaglio: può bloccare interi settori produttivi, rallentare la crescita e alimentare tensioni sociali.

Una dipendenza energetica così alta significa anche essere particolarmente esposti agli shock esterni. Ogni crisi economica o geopolitica internazionale si traduce in una ferita diretta al sistema italiano. Non è un caso che i momenti più difficili della nostra storia recente siano stati legati a tensioni sui mercati energetici.

Negli anni ’70, la crisi petrolifera colpì l’Italia in modo devastante, accelerando inflazione e recessione. Negli anni 2000, la crescita del prezzo del petrolio e del gas ha pesato più qui che altrove, perché non avevamo alternative interne. Nel 2022, l’impennata del costo del gas dopo l’invasione russa dell’Ucraina ha avuto un effetto moltiplicatore sulla nostra inflazione: l’Italia è stata tra i Paesi europei più penalizzati, con famiglie e imprese che hanno visto raddoppiare – e in certi casi triplicare – le bollette.

In altre parole, la nostra economia è come un corpo malato che assorbe in pieno ogni febbre mondiale. Questo genera un circolo vizioso: più spendiamo per importare energia, meno risorse abbiamo per rafforzare la nostra autonomia; più rimaniamo dipendenti, più siamo destinati a subire i contraccolpi futuri.

Il punto è che non si tratta di una vulnerabilità contingente, ma strutturale. Senza un cambiamento profondo, l’Italia resterà vittima designata di ogni nuova crisi internazionale, incapace di proteggere cittadini e industria da forze che non controlla.

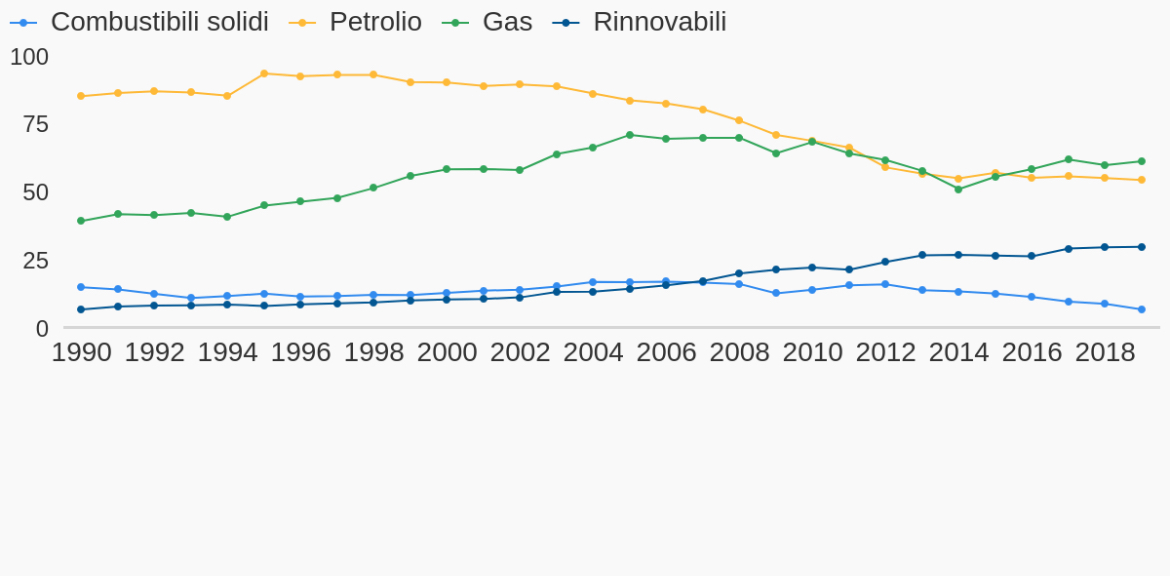

La dipendenza energetica italiana non nasce oggi, ma affonda le radici in decenni di scelte mancate e traiettorie storiche.Negli anni del boom economico (1950–1970), l’Italia costruì la sua crescita industriale proprio grazie all’importazione massiccia di petrolio e gas. Il modello era chiaro: energia a basso costo dall’estero, manifattura ad alto valore aggiunto in patria. In quel contesto, pochi pensarono all’autosufficienza: l’obiettivo era crescere in fretta. La crisi petrolifera del 1973 mostrò per la prima volta quanto fosse pericolosa questa dipendenza. L’Italia subì più di altri Paesi l’impatto dei prezzi alti, perché non aveva riserve proprie. Fu allora che nacque un dibattito sul nucleare: un tentativo di ridurre la vulnerabilità. Ma quel progetto si infranse prima con l’incidente di Chernobyl (1986), poi con il referendum del 1987, che decretò l’uscita dal nucleare civile.

Negli anni ’90 e 2000, mentre altri Paesi investivano massicciamente in rinnovabili, l’Italia restava indietro. Il Conto Energia dei primi anni 2000 diede una spinta iniziale al fotovoltaico, ma presto venne ridimensionato. Le potenzialità dell’eolico, in particolare offshore, rimasero bloccate da burocrazia e resistenze locali.

Così, a ogni crisi internazionale, ci siamo ritrovati scoperti. Senza nucleare, senza abbastanza rinnovabili, senza una strategia a lungo termine, l’Italia ha scelto – consapevolmente o meno – la strada più comoda nel breve periodo e più pericolosa nel lungo: affidarsi ai fornitori stranieri.

La dipendenza energetica non è solo un concetto astratto: è un fardello che paghiamo ogni anno con miliardi di euro. Ogni volta che importiamo gas dall’Algeria, petrolio dall’Iraq o dall’Arabia Saudita, GNL dal Qatar o elettricità dalla Francia, trasferiamo ricchezza nazionale verso l’estero.

Si calcola che la bolletta energetica italiana abbia raggiunto livelli record negli anni delle crisi internazionali: oltre 100 miliardi di euro nel 2022, una cifra enorme che rappresenta quasi il 5% del PIL. Questo significa meno risorse per investimenti, welfare e servizi interni.

L’Italia non è solo vulnerabile, ma anche tra i Paesi europei che spendono di più per l’energia. Secondo i dati Eurostat 2023, una famiglia italiana media paga circa 2.500–3.000 euro all’anno per luce e gas, una cifra superiore a quella di Germania, Francia e Spagna, nonostante il reddito medio sia più basso rispetto a molti altri Stati UE. Anche le imprese italiane soffrono: i costi energetici per la produzione industriale sono tra i più alti d’Europa, riducendo la competitività rispetto a Paesi che beneficiano di energia più economica e stabile.

Questi numeri mostrano come la dipendenza energetica non sia solo un rischio strategico, ma una vera tassa occulta che grava su cittadini e imprese, amplificando le disuguaglianze e frenando lo sviluppo economico.

E non è solo una questione di soldi. Quando un Paese è così esposto, perde margini di autonomia politica ed economica. Le imprese devono fare i conti con un costo dell’energia più alto rispetto ai concorrenti europei. Basti pensare alla Francia, che grazie al nucleare mantiene prezzi relativamente più bassi e stabili, o alla Germania, che ha investito massicciamente in rinnovabili. L’Italia invece paga di più, riducendo la propria competitività.

Ma c’è un aspetto ancora più delicato: la politica estera. Un Paese che importa il 75% della sua energia non è davvero libero di muoversi sullo scacchiere internazionale. Deve costantemente tenere conto dei rapporti con i propri fornitori.

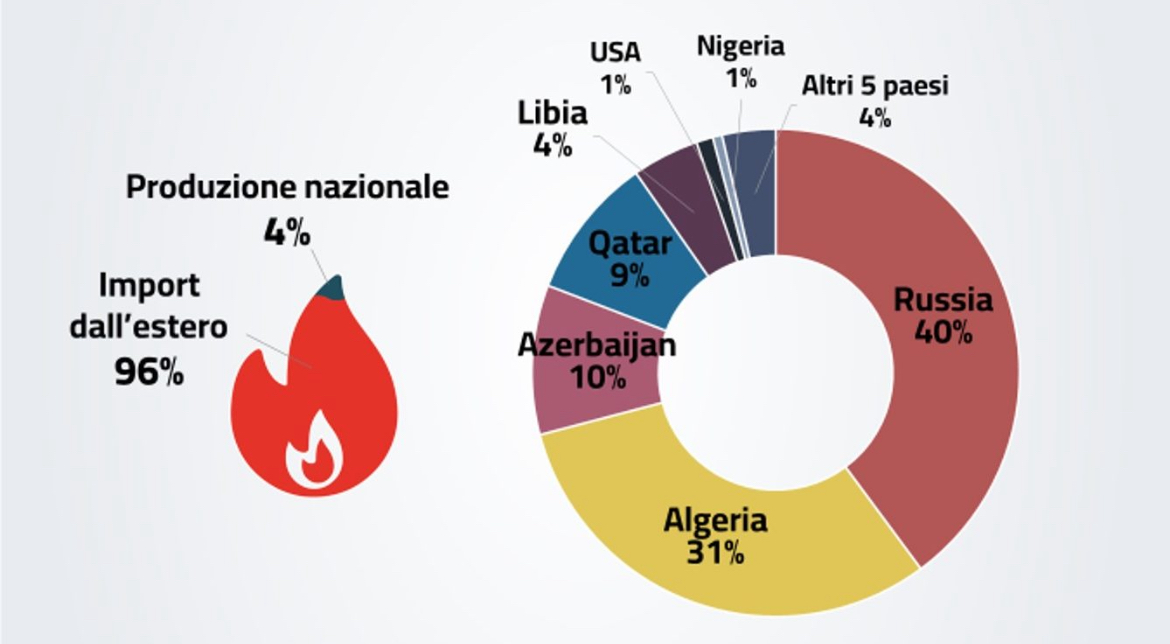

Per decenni, l’Italia ha legato la propria sicurezza energetica alla Russia. Fino al 2021, oltre il 40% del gas importato proveniva da Mosca. Poi è arrivata la guerra in Ucraina e improvvisamente quella dipendenza si è rivelata insostenibile. Roma ha dovuto correre ai ripari, stipulando nuovi accordi con l’Algeria, l’Azerbaijan, il Qatar.

Ma anche queste nuove rotte comportano rischi. L’Algeria è un Paese politicamente instabile, con proteste interne e tensioni ai confini. L’Azerbaijan è al centro di un conflitto permanente con l’Armenia. Il Qatar, fondamentale per il GNL, vive in una regione segnata da crisi ricorrenti. In altre parole: abbiamo cambiato fornitori, ma non risolto il problema di fondo.

La conseguenza è chiara: la politica estera italiana non può permettersi mosse radicali che mettano a rischio i rapporti con i partner energetici. Questo limita la nostra libertà d’azione e ci rende meno incisivi nello scenario globale.

Come siamo arrivati a questo punto? La storia energetica dell’Italia è una sequenza di occasioni perse. Il primo nodo riguarda il nucleare. Negli anni ’80, dopo il disastro di Chernobyl, il referendum del 1987 sancì l’abbandono delle centrali italiane. Negli anni successivi non si è mai tornati seriamente a discutere di un piano nucleare, se non per slogan elettorali. Così oggi la Francia produce circa il 70% della sua elettricità dal nucleare, mentre l’Italia non ha nulla. Il secondo nodo riguarda le rinnovabili. Il nostro Paese avrebbe enormi potenzialità: sole, vento, geotermico. Ma la crescita è stata lenta, ostacolata da burocrazia, opposizioni locali, mancanza di investimenti a lungo termine. In particolare l’eolico offshore, che potrebbe rivoluzionare il mix energetico italiano, è rimasto praticamente fermo.

Infine, manca un vero piano strategico nazionale. Ogni governo annuncia obiettivi ambiziosi, ma pochi si concretizzano. Le politiche cambiano di continuo, senza una visione unitaria che vada oltre la durata di una legislatura. Ma non tutto è perduto. L’Italia ha ancora spazio per invertire la rotta, ma servono scelte coraggiose e una visione di lungo periodo.

- Rinnovabili: accelerare sul solare e sull’eolico offshore, semplificando autorizzazioni e garantendo stabilità normativa. Il potenziale italiano è immenso, ma resta sottoutilizzato.

- Nucleare di nuova generazione: riaprire il dibattito sul nucleare non significa ignorare i rischi, ma valutare tecnologie avanzate come i reattori modulari di piccola scala (SMR), che promettono maggiore sicurezza ed efficienza.

- Idrogeno: l’Italia potrebbe diventare un hub europeo dell’idrogeno verde, sfruttando la sua posizione geografica e le connessioni con Nord Africa e Mediterraneo. Ma servono investimenti massicci e coordinati.

- Efficienza energetica: ridurre i consumi è il primo passo per diminuire la dipendenza. Servono politiche serie su edifici, trasporti e industria.

- Sovranità energetica europea: l’Italia non può risolvere il problema da sola. Deve spingere per un piano comune europeo che unisca risorse e strategie, trasformando la dipendenza individuale in forza collettiva.

Un Paese che dipende al 75% dall’estero per la propria energia non può considerarsi pienamente libero. Non basta parlare di debito pubblico, di crescita economica o di riforme istituzionali. Senza una base energetica solida, ogni altra strategia è destinata a poggiare su fondamenta fragili.

L’Italia oggi è un gigante dai piedi d’argilla. Industrialmente avanzata, culturalmente ricca, ma strutturalmente vulnerabile. Ogni volta che il mondo trema, rischiamo di cadere per primi.

La dipendenza energetica non è una questione tecnica da relegare agli esperti, ma un tema politico centrale. È in gioco la nostra sovranità, la nostra sicurezza e il nostro futuro.

Se vogliamo davvero un’Italia capace di camminare a testa alta nel XXI secolo, dobbiamo affrontare con decisione il nodo dell’energia. Non possiamo più permetterci di rinviare.

Uno dei problemi maggiori del nostro paese, non se ne parla abbastanza .