Scuola

Perche’ non sono patriottico: lettera a una studentessa

Cara *, qualche giorno fa mi hai fatto osservare, con tono di rimprovero, che non sono patriottico. Una osservazione che mi ha spiazzato un po’: come docente credo di dover essere preparato, di dovermi aggiornare, di dover fare il possibile per insegnare bene, cose così. Non mi sono mai posto il problema se un docente debba anche essere patriottico. Vediamo di capirlo insieme. Ti rispondo pubblicamente perché pubblico è il mio lavoro: ogni cosa che faccio o dico in aula è per me lavoro politico e sociale, per il quale devo rispondere a te, ma anche alla più ampia collettività che mi affida l’istruzione e l’educazione di più di un centinaio di ragazzi.

Sul fatto che io non sia patriottico hai perfettamente ragione. Non lo sono per niente. Mi irrita, anzi, tutta la retorica che accompagna il concetto, la parola di patria. Non sono patriottico, soprattutto, perché è un atteggiamento che mi pare in contrasto insanabile con uno dei valori per me fondamentali: la giustizia. Che, per come la vedo io, non è separabile da un’altra cosa: l’equanimità. Per essere giusti occorre riuscire a vedere l’altro come sé. Una cosa che diventa difficile, perfino impossibile quando ci sono un noi e un loro, quando si tracciano confini che prima o poi diventano trincee.

Sappiamo tutti che l’egoismo è un male. E sappiamo anche che esiste una cosa diversa dall’egoismo, che invece è un bene: l’amore di sé. Se non amiamo noi stessi non possiamo nemmeno amare gli altri. L’egoista, invece, è incapace tanto di amare gli altri quanto di amare se stesso. Dietro la sua arroganza, dietro la sua violenza c’è una terribile fragilità. Ora, a me pare che il patriottismo sia una sorta di egoismo in grande. E che sia possibile, anzi necessario un amore di sé in grande. Possiamo chiamarlo amore per il proprio paese, semplicemente.

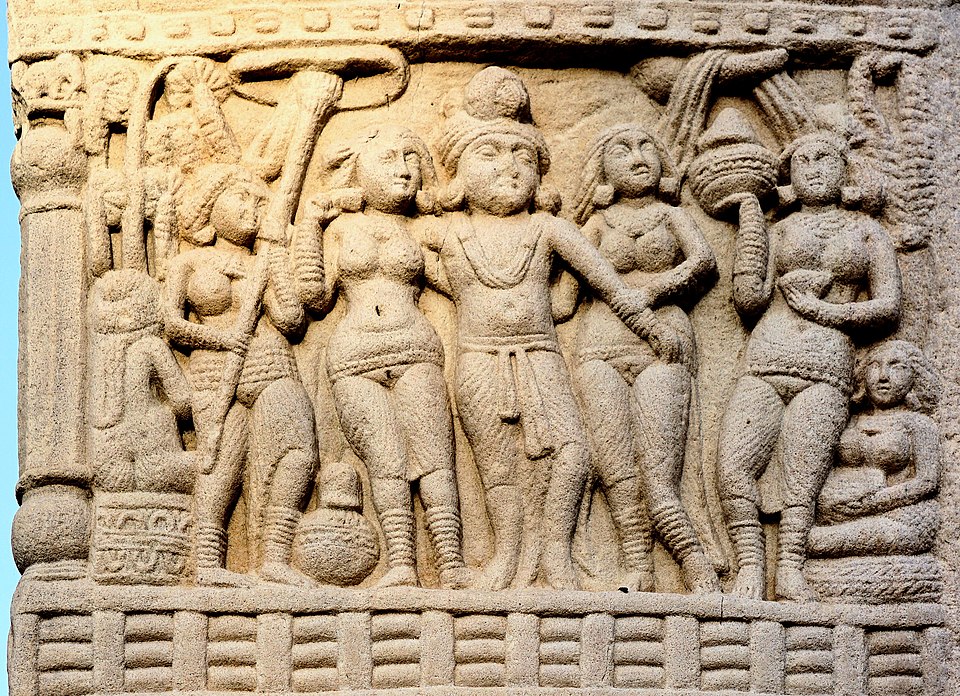

Mi sembra che nessuna immagine possa esprimere il modo in cui io vedo questo amore meglio di quella dei cerchi concentrici, usata da Gandhi. Come saprai, Gandhi era un nazionalista; una delle sue idee fondamentali è espressa dalla parola swadeshi, che indica il servizio reso al proprio popolo. Per Gandhi questa predilezione non era però escludente: il popolo indiano è inserito nel più ampio contesto dell’umanità, non è un cerchio chiuso, ma un cerchio compreso in cerchi più grandi, ai quali partecipa. Ora, sono convinto che un docente debba amare il proprio paese in questo senso. E che questo amore debba guidare la sua pratica di insegnamento. Una scuola democratica lavora per costruire una società aperta, capace di dialogo e di scambio, curiosa e attenta a cogliere e rispettare la differenza non meno che a cogliere e rispettare la propria identità. Ma lavorare in questa direzione vuol dire anche avere uno sguardo lucido sul male. Gandhi avrebbe reso un pessimo servizio al suo paese, se avesse mancato di denunciare lo scandalo dei matrimoni tra bambini, il fanatismo religioso, il disprezzo verso gli intoccabili, eccetera. Amava il suo paese, e per questo non poteva fare a meno di metterne a nudo i mali. Perché una ferita non vista non viene curata, e una ferita non curata va in cancrena e uccide.

Tra le ragioni per le quali ti sembro poco patriottico c’è il fatto che, come mi hai fatto notare, a lezione parlo di cose come i crimini compiuti dagli italiani in guerra e il nostro colonialismo. Dici che anche altri paesi hanno fatto guerre con i crimini che comportano, e che noi italiani abbiamo fatto e facciamo anche molte cose buone. Naturalmente sono d’accordo su questo secondo punto; non concordo con il primo, sia perché non tutti i paesi sono uguali, e ci sono colonizzatori e colonizzati – né posso mettere su uno stesso piano, in guerra, la Germania nazista e l’Inghilterra, pur venendo da una città che è stata quasi rasa al suolo dai bombardamenti inglesi – sia perché io non sono né inglese né tedesco, ma italiano, ed è giusto che mi preoccupi di quello che abbiamo fatto noi, che hanno fatto anche persone della mia famiglia, come mio nonno che è stato mandato in Etiopia ad uccidere gente inerme o mio zio che è morto congelato in Russia. Affinché non accada di nuovo, come si dice. Non sono troppo convinto, a dire il vero, che chi non studia la storia sia condannato a ripeterla (i fascisti studiavano la storia romana proprio per ripeterla), ma non credo nemmeno che tacere sulla vergogne del colonialismo italiano sia il modo migliore per aiutare gli italiani – e segnatamente i giovani – ad avere una coscienza esatta del proprio passato, e dunque del presente che da quel passato proviene. E lo stesso vale per gli altri mali.

L’Italia è un paese meraviglioso. Ma è anche un paese profondamente ferito. E’ un paese che ha la mafia, la camorra, la ndrangheta, la sacra corona unita, piaghe terribili che non riusciamo a combattere. Tutte cose alle quali solo con molta fatica e vincendo molte resistenze si è riuscito a dare un nome (ancora oggi vi sono città strozzate dalla mafia nelle quali parlare di mafia è tabù). E’ un paese che è stato spesso governato da gente collusa con quelle forze criminali e mafiose. E’ un paese in cui la corruzione è diffusa a tutti i livelli della vita sociale e del mondo economico, senza che vi siano le energie per ribellarsi e scrollarsela di dosso. E’ un paese che ha deciso di non investire in istruzione e cultura, con i risultati che tu e io verifichiamo ogni giorno: scuole che vanno avanti con enormi problemi strutturali, e quando va bene è un’aula che manca e bisogna inventarsi da qualche parte, quando va male è un tetto che crolla travolgendo qualche studente. E’ un paese in cui una evasione fiscale da capogiro non scandalizza nessuno, mentre si dà la caccia all’immigrato.

Tutti questi problemi possono essere affrontati solo se li si vede con assoluta chiarezza. Solo se ne siamo consapevoli ogni giorno, ogni minuto. E’ una consapevolezza triste, dolorosa, ma necessaria. Getta un’ombra sulla luce del Rinascimento, nella quale vorremmo che tutti ci vedessero, ma è l’unica via che abbiamo per sperare nella possibilità di un Rinascimento futuro.

Mi viene da pensare che un docente debba essere patriottico, ma in un senso particolare del termine: la scuola (a tutti i livelli) ha il compito di formare cittadini consapevoli dei propri doveri e dei propri diritti e ciò significa che gli insegnanti hanno il dovere di cooperare affinché questo scopo sia raggiunto. Se nessun insegnante avesse coscienza della missione che tale ruolo impone, allora non solo ci ritroveremmo in un paese dove nessun cittadino sarà in grado di aver cura del resto del paese, ma i cittadini stessi saranno impossibilitati ad entrare in possesso degli strumenti in grado di far ascoltare la voce di ognuno di loro.

Forse proprio per questo motivo una delle prime imprese dell’esilio londinese di Mazzini fu fondare una scuola gratuita per i bambini italiani costretti a emigrare a Londra e ad essere sfruttati alla stregua di schiavi per chiedere l’elemosina: l’educazione e l’istruzione sono in grado di restituire la dignità ad un intero popolo. Per quanto riguarda il resto, non credo che l’idea di Patria sia necessariamente in contrapposizione con il “vedere l’altro come sé”. Prendiamo, per esempio, la visione mazzianiana sul tema.

Egli affermava che i primi doveri di un uomo fossero verso l’Umanità e riteneva che le diverse Patrie fossero dei mezzi – nobili e necessari – per permettere a individui legati tra loro da lingua, cultura, storia e tradizioni di associarsi per lavorare insieme per il miglioramento dell’Umanità. Mazzini concepiva le Nazioni come “la divisione del lavoro” dell’Umanità: ogni nazione avrebbe potuto e dovuto scoprire all’interno della propria tradizione e della coscienza nazionale a quale fine avrebbe dovuto lavorare affinché questo potesse partecipare al miglioramento dell’Umanità nel suo complesso. In questo modo la diversità di ogni nazione sarebbe diventata un tassello indispensabile all’unità dell’Umanità.

A suo parere, l’Umanità era decisamente troppo vasta e l’individuo, preso da solo, troppo debole: solo attraverso l’associazione nazionale il singolo individuo avrebbe potuto partecipare attivamente alla vita dell’Umanità. In questo senso, le Nazioni avevano uno scopo strettamente collegato all’educazione, dal momento che se – da una parte – il dovere della famiglia era educare cittadini, compito della Patria era educare esseri umani. Gettare il singolo in mezzo all’Umanità avrebbe significato, in un certo senso, compiere il passo più lungo della gamba. Tuttavia, le Patrie non sarebbero state eterne, dal momento che arrivò ad affermare che la “Patria sacra in oggi, sparirà forse un giorno quando ogni uomo rifletterà nella propria coscienza la legge morale dell’Umanità”, ovvero quando il fine delle Nazioni sarebbe stato raggiunto.

Queste le parole di Mazzini: «Quei che v’insegnano morale, limitando la nozione dei vostri doveri alla famiglia o alla patria, v’insegnano, più o meno ristretto, l’egoismo, e vi conducono al male per gli altri e per voi medesimi. Patria e Famiglia sono come due circoli segnati dentro un circolo maggiore che li contiene; come due gradini d’una scala senza i quali non potreste salire più in alto, ma sui quali non è permesso arrestarvi.» È una formula che ricorda quella dei cerchi concentrici di Gandhi: è risaputo che Gandhi ammirava Mazzini, quindi potrebbe darsi che sia stato influenzato anche da lui.

Concordo sul fatto che servire la propria Patria debba comportare anche la denuncia delle situazioni di oppressione, perché solo così è possibile il suo miglioramento. Idea, questa, che era condivisa anche da Mazzini, il quale aveva affermato ciò: «La Patria non è un territorio; il territorio non ne è la base. La Patria è l’idea che sorge su quello; è il pensiero d’amore, il senso di comunione che stringe in uno tutti i figli di quel territorio. Finchè un solo tra i vostri fratelli non è rappresentato dal proprio voto nello sviluppo della vita nazionale — finchè un solo vegeta ineducato fra gli educati — finchè uno solo, capace e voglioso di lavoro, langue per mancanza di lavoro nella miseria — voi non avrete la Patria come dovreste averla, la Patria di tutti, la patria per tutti. Il voto, l’educazione, il lavoro, sono le tre colonne fondamentali della Nazione; non abbiate posa finchè non siano per opera vostra solidamente innalzate.» Nella parte immediatamente successiva veniva affermata la necessità dell’Unità Europea.

Mazzini considerava la Patria un luogo di emancipazione e lo stesso valeva per la famiglia: «Ciò che la Patria è per l’Umanità, la Famiglia deve esserlo per la Patria. Come io v’ho detto che la parte della Patria è quella d’educare gli uomini, così la parte della Famiglia è quella di educare i cittadini: Famiglia e Patria sono i due punti estremi d’una sola linea.». Il fatto che la famiglia avesse il compito di educare cittadini metteva in luce un altro problema di oppressione, ovvero il fatto che le donne, considerate le prime educatrici dei cittadini, fossero escluse dalla vita civile e politica. Anche la famiglia ben fatta, dunque, diventa luogo di emancipazione: dopo aver paragonato l’oppressione delle donne a quella dei “neri d’America”, Mazzini indica agli operai italiani (destinati del libro da cui ho tratto questi estratti) il dovere di protestare “in ogni modo, in ogni occasione, contro quella negazione dell’Unità” della Famiglia Umana.

Per quanto riguarda il resto, mi sembra che l’articolo sovrapponga spesso il significato di”Patriottismo” a quello di “Nazionalismo”, quando, invece, credo che debbano essere tenuti separati. In questo senso, ricordo uno scritto di Mazzini rivolto a degli amici tedeschi: “«Siate Allemanni», voi dite ai vostri. Qual senso date a quella parola? Di quale Allemagna parlate? Dell’AIlemagna che opprime in nome della violenza, o di quella che benedice in nome della potenza dell’intelletto? Dell’Allemagna di Lutero o di quella di Metternich? Conosco io pure, io straniero, una Allemagna ch’io, rispettando, saluto: è quella che colla riforma ci disse: «esame»; co’ suoi mal noti contadini dello stesso periodo: «il regno dei cieli deve riflettersi possibilmente quaggiù», colla serie gloriosa de’ suoi filosofi e de’ suoi critici; da Lessing a Baur: «meditate severamente sulle grandi cose umane, Pensiero, Storia, Religione».”

Anche noi italiani siamo chiamati a scegliere quali italiani essere: è nelle scelte di ogni ogni giorno che decidiamo se essere italiani nella versione migliore o in quella peggiore, se essere Matteotti o Mussolini, se essere Falcone o Riina, se essere come i fascisti che trucidarono gente inerme o come quei partigiani che morirono a vent’anni per liberare la Patria dall’invasore e dai traditori collaborazionisti. Anche i partigiani si ispirarono agli esempi di virtù che erano vissuti nel passato. Ricordo una commovente lettera del ventitreenne Pietro Ferreira (un giovane partigiano che aveva preso parte alla brigata GL “Italia Libera”, comandata dal partigiano mazziniano Duccio Galimberti) che – rinchiuso nelle carceri di Torino (dove troverà la morte) – scrisse così

ai genitori e al fratello: “Ma maggiore sarà la possibilità di reazione al dolore se penserete che il vostro figlio e fratello è morto come i fratelli Bandiera, Ciro Menotti, Oberdan, e Battisti colla fronte rivolta verso il sole ove attinse sempre forza e calore; è morto per la Patria alla quale ha dedicato tutta la sua vita”. Lui aveva deciso di combattere per la Patria ispirandosi ai patrioti del Risorgimento: oggi, noi ci possiamo ispirare a lui.

Concordo sul fatto che sia necessario mettere a nudo i difetti dell’Italia, ma non credo che ciò sia in contrasto con un patriottismo virtuoso, anzi, credo che sia una condizione necessaria per quest’ultimo. Mi ha fatto venire in mente una citazione di Paolo Borsellino che, per quanto non sia riferita al’Amor di Patria normalmente inteso, può essere facilmente applicata anche a questo: “Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero amore consiste nell’amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare.”.