Teatro

Teatri a Kilowatt, le prime di D’Agostin, Cosentino, Lanera, Bertozzi e altri

SANSEPOLCRO _ Tertium non datur. Kilowatt, il festival del borgo medioevale di Sansepolcro dove il passato convive in simbiosi con il presente, seguendo un tempo lento, in sintonia con il paesaggio e la natura della verde Valle Tiberina, è diventato il migliore osservatorio sullo stato di salute della scena italiana. Un pugno di giorni è un tempo sufficiente per capire che questa è davanti a un bivio: trovare nuovo slancio (e arte) oppure soccombere. Tanti i nodi al pettine, complesso e conflittuale il cielo della politica, mentre la scena è sempre più povera di occasioni. E, se non si cresce, si muore. Due strade davanti: resistere e affinare l’arte.

La rassegna curata da Lucia Franchi e Luca Ricci da ventitrè anni (dall’11 al 19 luglio) nel bene o nel male, è specchio di quanto accade. Nei suoi teatri come nel giardino, dopo gli spettacoli, si incrociano teatranti e pubblico in bella confusione e si colgono umori e sguardi differenti; si fotografa il confronto di poetiche anche agli antipodi. In fondo è l’anima della vera rassegna generalista del contemporaneo… Anche a dispetto del claim, citando Camus, lanciato dai direttori artistici, “Un’invincibile estate”, è il caso di dire che ci si trova “dentro un interminabile inverno”… in una società che si sta impoverendo di tutto, di beni materiali così come spirituali”. A Kilowatt credono che in ciascuno esista una “forza luminosa a cui appigliarsi per trasformare la sopravvivenza in esistenza”.

Sarà, intanto la sensazione tra i teatranti è di preoccupazione per il futuro. Il nostro sistema teatrale, senza regole certe, non offre sicurezza a chi lavora nel settore. Anzi.

La situazione è divenuta più incerta dopo che la scure della Commissione ministeriale si è abbattuta pesantemente sul comparto compiendo diverse ingiustizie (il nostro giornale ne ha dato puntuale informazione: vedi https://www.glistatigenerali.com/cultura/beni-culturali/spettacolo-dal-vivo-colpi-di-forbice-su-danza-e-multidisciplinari/ ;https://www.glistatigenerali.com/cultura/eventi/festival-a-santarcangelo-e-tempo-di-resistenza/ ; https://www.glistatigenerali.com/cultura/eventi/umiliati-e-offesi-a-raitre-larte-del-teatro-akropolis/ ).

Decine di rassegne sono state “giustiziate”, altre che avevano punteggi anche molto alti, nel giro di un anno si sono ritrovati bocciate all’improvviso e sotto la soglia indispensabile a ricevere i contributi. Tuttora non si capisce perché realtà certificate con punteggi alti quali, ad esempio, Akropolis a Genova o Teatri di Vetro a Roma, siano state decapitate. Di come realtà territoriali come la danza in Sardegna siano state di botto ridisegnate eliminando l’unico Centro di produzione, festival ultra decennali e giovani compagnie (leggere la puntuale analisi e disanima di uno studioso e critico di danza qual’è Fabio Acca in: https://www.facebook.com/share/p/1Dz7MVtbmf/?mibextid=wwXIfr.)

Caso emblematico quello toscano dove un teatro storico come quello della Pergola, che riunisce anche i teatri Era e Rifredi, direttore, appena nominato Stefano Massini, venga retrocesso da teatro nazionale a teatro di città. A deciderlo saranno quattro commissari su sette perchè in tre se ne vanno per protesta. E’ il caso forse più eclatante di tutta questa triste storia. Al termine di un circo mediatico incredibile, alla richiesta del riesame, la commissione ha confermato proprio giorni fa il declassamento. Comico e incredibile. Possibile che ad esprimersi su un ricorso siano gli stessi che lo hanno provocato? Non sarebbe più logico che fosse un giudice terzo ad esprimersi? Non è che di questo e molto altro sia responsabile in toto il governo attuale. C’è anche chi, nei governi passati, ci ha messo del suo e poco ha fatto per dotare il settore di una legge seria. Di sicuro l’attuale responsabile Alessandro Giuli, responsabile morale e politico dei tagli a teatro e danza, una idea sul futuro del settore forse la possiede. Si inizia con lo spoil system e si finisce per voler addomesticare il tutto. No? Eppure i segnali viaggiano proprio in questa direzione. Per capire quali eventuali scenari siano possibili nell’immediato futuro è consigliabile leggere le previsioni dell’articolo del giornalista e critico Vincenzo Sardelli (https://www.klpteatro.it/come-si-distrugge-la-cultura-in-tre-atti-piu-un-decreto ). Il 7 luglio, miracolo, dal Nord al Sud, c’è stata la prima assemblea attraverso “Zoom” (evviva la tecnologia) dei teatranti. Tanta, tantissima rabbia, che però andrebbe incanalata con una strategia: nasca cioè un serio movimento con obiettivi chiari. A cominciare dalla legge in grado di dare risposte anche a problemi come quelli dell’intermittenza ad esempio. Ci riusciranno i lavoratori di teatro e danza? Il passato non depone a favore. In tanti hanno l’abitudine a ritirarsi nel proprio orticello e c’è sempre chi tenta di sistemarsi con i soliti andazzi…

Nel frattempo in tantissimi, da Toni Servillo a Umberto Orsini, praticamente il Gotha degli attori italiani, ha firmato un appello a sostegno della Pergola e definito quello del governo di centro destra a Massini “oggetto di un’aggressione senza precedenti”. Segnali di resistenza insomma. Vediamo come si evolverà. L’altro corno del problema è invece il teatro stesso. Nella scena nazionale, soprattutto quella più recente e giovanile si riscontra carenza di formazione, mancanza di studio. Il mondo contemporaneo è forse difficile da raccontare ma è un lavoro che va fatto. Per farlo bene occorre attrezzarsi andando a lezione dai Maestri (non sono tanti ma ci sono), leggendo,studiando e, se possibile, viaggiando. Iniziando dall’Europa. Vedere come funzionano teatro e danza d’altre parti, come è il rapporto tra teatranti e istituzioni: confrontarsi per crescere. Studiare le lingue straniere, conoscere i metodi di lavoro e seguire lezioni di drammaturgia (in Italia è quasi una emergenza). E poi sperimentare, osare e tenere la schiena dritta. Ricercare forme originali di collaborazione, inventare inediti percorsi creativi. Si forse è tanto ma altre strade, se si vuole vivere e avanzare sulla scena, non ci sono.

C’è chi sa praticare la Commedia dell’Arte anche con l’Intelligenza Artificiale. “Trash Test” di Andrea Cosentino visto a Kilowatt in questo è un caso esemplare. Opera di uno studioso serio quanto teatrante imprevedibile che ha scelto la comicità -mestiere tra i più difficili del palcoscenico – per imbastire uno spettacolo, sempre sul filo di un precario equilibrio: coraggioso e divertente al fondo lascia un velo di inquietudine. Parla appunto di quell’oggetto misterioso che si chiama l’Intelligenza artificiale (per praticità leggi la sigla Ia). Un dispositivo che si nutre dello scibile presente in rete ma cresce “succhiando” il nostro sapere e abitudini fino a rispondere, persino alle mail, al nostro posto. Per parlare di nuovi linguaggi tecnologici, sembrerà strano ma la Commedia dell’arte in questo caso è davvero perfetta. L’obiettivo di Cosentino infatti è di andare a un rapporto diretto con la ChatGpt: cioè il cosiddetto chatbot o chiave d’accesso per il mondo virtuale, interagendo allo stesso tempo con il pubblico alla luce del sole. Il teatrante mette in campo una sfida alle soglie di un “crash test” (da lui ribattezzato “Trash test”). La base è un canovaccio che gli serve per orientare uno spettacolo che ogni sera cambia per i temi in emersione e le discussioni solleticate e, ovviamente, le geniali battute che suggerirà dando il ritmo all’intero show.

Perché poi di questo si tratta: show o intrattenimento in cui Cosentino dipanando il filo della sfida, fa scivolare momenti di fratture minime. Parziali black out, provocati anche da improvvisazioni che per qualche attimo lasciano la “macchina” in panne. L’attore implacabile tiene la rotta seguendo anche le indicazioni e le reazioni del pubblico. L’intento è ovviamente quello di mostrare il vero volto di una tecnologia da governare e non da idolatrare o farsi dominare. Così il confronto uomo-ChatGp, rivela al fondo che dietro l’atteggiamento perbenista ne esiste un altro per niente ironico che fa sollevare dei quesiti. Cosentino smonta il medium andando oltre le buone maniere, forzando il limite fino a vedere la ChatGpt “soffrire” ed entrare in difficoltà. Tutto questo avviene in tempo reale. Il teatrante si presenta in scena come un conferenziere con piano di lavoro, un pc e uno schermo a sinistra del palco per rilanciare, volta per volta, richieste e risposte dell’Ia attraverso il computer. Mantenendo un inappuntabile aplomb Andrea Cosentino, da perfetto clown beckettiano, entra direttamente nel cuore dei nostri retropensieri, sondando e campionando le domande degli spettatori, prendendosi gioco del metaverso. Mostrando il “re” nudo, cioè l’Ia, rimanda agli spettatori quesiti e domande. Spiega il funzionamento della ChatGpt e ne prende aristocraticamente le distanze.

Nelle more Cosentino sfida il chatbot a progettare un film “distopico” con Brad Pitt, inserendo nella trama che il pianeta è diventato succube proprio dell’Intelligenza artificiale (guarda caso). Il tutto poi, per suggerimento del pubblico, deve svolgersi nei monti abruzzesi, patria di Cosentino, con nascita di equivoci e uscite esilaranti. Il piano è semplice: mettere all’angolo con maggiore insistenza l’Ia rilanciando tutto nell’agorà- cioè la platea degli spettatori- che non solo inizierà a capire i pericoli insiti in questo nuovo media ma, partecipando in modo creativo lancerà volta per volta suggerimenti e idee che la stessa Ia farà propri. In questo frangente viene fuori tutta la consumata arte di improvvisatore dell’attore che guida lo spettacolo con maestria di maturo commediante regalando pure un brano suonato con la sua adorabile pocket trumpet… Una sfida all’Ok Corral che diverte e sensibilizza. Spargendo dubbi e quesiti da risolvere. In ogni caso questa Intelligenza Artificiale non riuscirà mai a sostituire gli attori.

Soprattutto quelli come Andrea Cosentino. Uno degli spettacoli più intriganti dell’anno. Imperdibile. Proprio in questi giorni sul “Corriere della Sera” è apparsa una interessante intervista di Candida Morvillo al fisico quantistico Federico Faggin. Tra l’altro la giornalista interroga lo scienziato proprio su alcuni aspetti dell’Ia. In particolare, alla domanda su un nuovo adagio in cui si sostiene che l’Ia sia meglio dell’essere umano,perché sa fare più cose e in fretta Faggin risponde: “Non ha la coscienza e non l’avrà mai. Ma usata con intelligenza è utile. Se non sei competente e ti affidi all’Ia, accetti cavolate, perché l’Ia fa parecchi errori e bisogna saperli cogliere. Il rischio è che chi è più ricco di intelligenza, con l’Ia diventi più intelligente, mentre il povero di intelligenza diventa più povero. E questo è gravissimo perché ci sono più poveri che ricchi e quindi anche la democrazia è in pericolo. Infatti, i potenti vogliono controllare l’intelligenza artificiale per vendere di più e per manipolare le persone. La manipolazione è sottile, sempre più insidiosa.”. Come si vede il teatro di Andrea Cosentino non è poi così lontano dall’idea che ne hanno gli uomini di scienza…

“Are the Boundaries Real, Or do We Draw Them to Feel Whole?”

In italiano significa “I confini sono reali, o li disegniamo per farli sentire completi?”. I confini definiscono noi stessi. Li inventiamo per sentirci più protetti ed evidenziano le nostre identità e radici. Siamo ancora nel mood dello spettacolo “Trash Test” di Andrea Cosentino ma qui non c’è la stessa forza teatrale ed è pure assente un atteggiamento critico. La performance, più che uno spettacolo, è tra i progetti vincitori del bando Residenze Digitali e “interroga i confini tra reale e possibile attraverso la prospettiva di un meta-human in cerca di autenticità”. Il tentativo sarebbe quello di offrire “un’esperienza immersiva che fonde narrazione e tecnologia”. La parte fiction è ben curata. Il pubblico usando il proprio cellulare, tramite una app, può inserirsi e lasciare dei commenti che vengono registrati e mostrati alla velocità della luce, per cui chi interviene a quel punto lo fa in modo ludico. Il problema vero è che non c’è invenzione teatrale, e pure come performance ci sarebbe da ridire. Ma va bene che ci sia chi sperimenta e si continui a perlustrare nuovi spazi poco conosciuti. Quindi ben vengano iniziative come Residenze digitali che è uno spazio di ricerca e confronto indispensabile. Il concept è di Filippo Rosati.

Emma Bovary

Emma Bovary o dell’infelicità. Prodotto dalle Manifatture Teatrali Milanesi è approdato in anteprima a Kilowatt il dramma ideato e allestito da Stefano Cordella, ispirato dal romanzo capolavoro di Gustave Flaubert. Il racconto, ambientato in Francia tra il 1827 e il 1846, in piena ascesa della borghesia, anticipa diversi temi dell’epoca moderna. L’alienazione, la noia e, soprattutto, la presa d’atto che in quel momento storico la donna vivesse i primi confusi ma profondi istinti di ribellione e ricerca di affrancamento dal potere maschile. Non è un caso d’altra parte che il libro venne fatto oggetto di censura e Flaubert si dovette sottoporre a un processo per oscenità. Sotto accusa era il personaggio di Emma Bovary, donna dagli istinti libertari che voleva vivere la propria vita secondo i propri desideri. Come d’altra parte facevano gli uomini, senza per questo sollevare scandalo. Flaubert riuscì a liberarsi dall’accusa sostenendo che il romanzo non fosse la cronaca di un adulterio ma piuttosto, questo, era da intendersi come conseguenza di scarsa formazione e cattiva educazione. Così d’altra parte volevano i benpensanti ipocriti del tempo… La verità è che un personaggio femminile come Emma, era quello di una donna alla ricerca di una vita migliore e di una affermazione nella società dell’epoca. Una donna che non rinunciava ai sogni, forse anche un po’ folli, era quindi da ritenersi pericolosa. Turba l’establishment e mette in discussione il patriarcato. Ma attenzione, “Madame Bovary”, è stato scritto da un uomo e non da una donna… e il fatto avrebbe potuto cambiare, anche di molto, prospettive e crescita di coscienza della protagonista. Magari avrebbe pure letto il saggio-manifesto di Claire Demàr (“Appel d’une femme au peuple sur l’affranchissment de la femme”) pubblicato e assai diffuso in Francia negli stessi anni in cui si svolge la trama del romanzo. E’ del 1833 e reclamava che la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino della Rivoluzione Francese fosse applicata anche alle donne. Emma è comunque l’emblema dell’insoddisfazione. Preda di quello che chiamiamo “bovarismo” ha un bisogno continuo di evadere per vivere i sogni di un mondo solo immaginato ma impossibile nella realtà.

E’ quindi personaggio complesso, ma stimolante per chi voglia metterlo in scena a teatro. Stefano Cordella è molto bravo a non lasciarsi trascinare egli stesso dal “bovarismo” disegnando con senso di misura la crisi di un interno di coppia medio borghese ambientata nei nostri giorni. Così colloca l’insoddisfazione di Emma nel tourbillon di noiose pizzate con gli amici di sempre, portando in primo piano la voglia di affermazione nel posto di lavoro ma pure il desiderio di un bambino. In questo l’interpretazione di Anahì Traversi dà la giusta consistenza di un tragico quotidiano alla eroina romantica di Flaubert, in questo caso ben più disincantata e figlia di un tempo, quello attuale, in cui la nevrosi si vive a fior di pelle. Pietro de Pascalis la affianca in modo equilibrato nel ruolo del marito innamorato, ben inserito nel patriarcato e per niente in crisi, che assiste impotente al dramma esistenziale vissuto quotidianamente dalla moglie. L’allestimento molto semplice e dalle scene funzionali, offre anche un bel richiamo musicale con il brano “Insieme” di Battisti cantato dalla insuperabile Mina, che dà immediatamente e giustamente un tono più postmoderno al tutto. Cordella esplora in modo accorto per buona parte della piéce il rapporto di coppia, lasciando svettare in alto e in solitario il personaggio di Emma che racconterà dei suoi adulteri, dei suoi pentimenti e delusioni come accidenti di una storia in cui è rimasta incastrata, preda e vittima delle sue illusioni. Ottima la drammaturgia di Elena Patacchini,scene di Marco Muzzolon, costumi di Giulia Giovanelli, luci di Fulvio Melli.

James

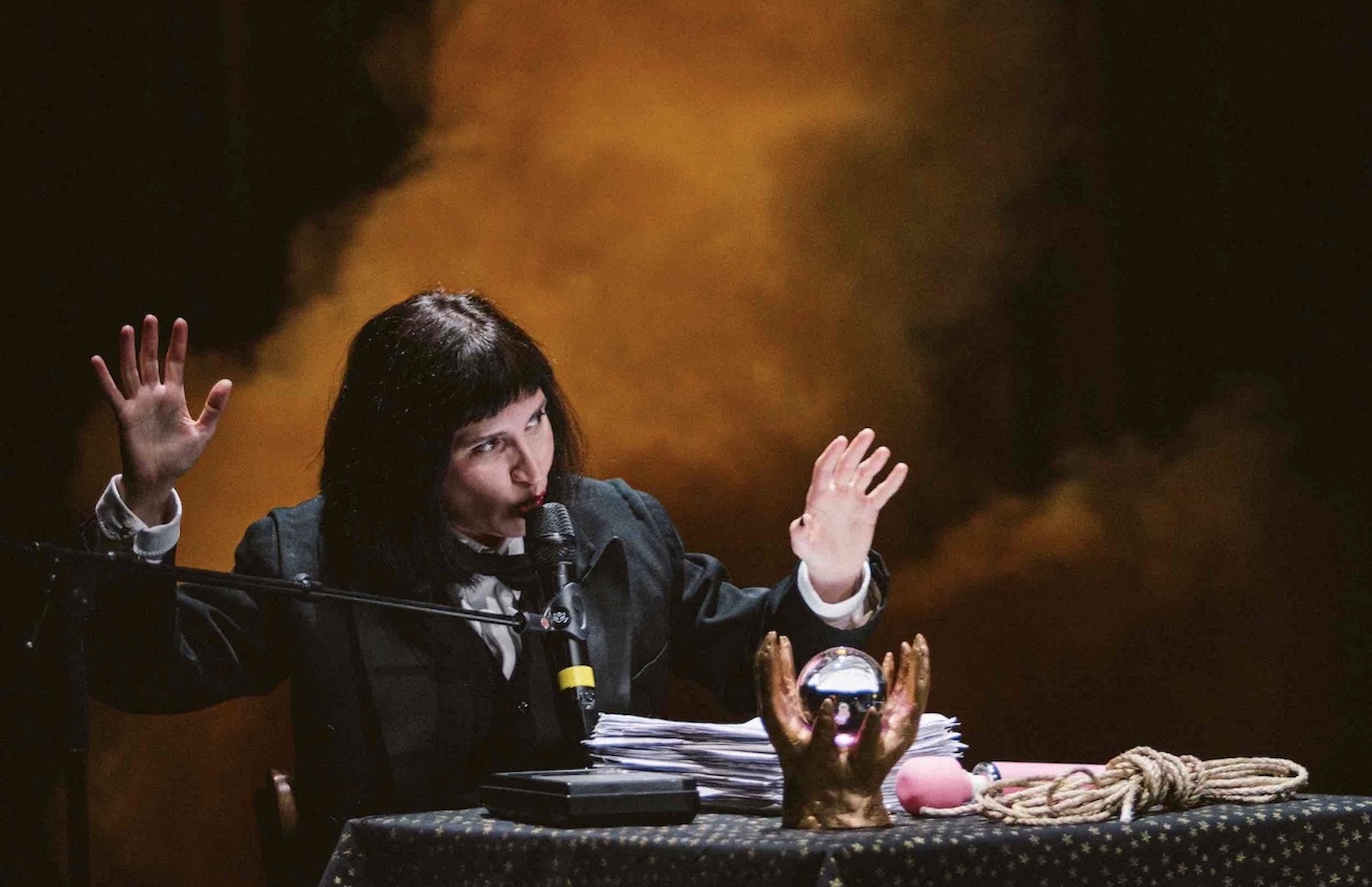

Licia Lanera è uno dei migliori talenti dell’ultima generazione teatrale. Ha energia e pathos, s’innamora dei suoi personaggi che brandisce e ostenta con forza sulle scene, anche quando si sfiora il caos totale. Quest’ultima prova, intitolata “James” dal nome del bambino da lei adottato durante la pandemia, ne è un perfetto esempio. In un’ora impasta assieme rabbia, orgoglio femminile e femminista, teatrante sino al midollo che dipana artaudianamente con crudeltà il filo di una rappresentazione folgorante del nostro tempo. In un’ora circa circola voglia imperiosa di riscatto e formidabile senso del tempo. Lanera, attraversata così come è dagli umori dei nostri giorni, percepisce dentro il cuore di uomini e donne e, sino nel profondo, l’infelicità del vivere. La scena sembra simile al set cinematografico di un film pirandelliano: c’è al centro un grande tavolo che è il cuore di tutto. Si discute, si piange e si fa persino sesso, ma tutto è precario come i rapporti d’amore e i desideri d’immortalità. Sul punto di deflagrare. Per cui, se per un attimo si stava tranquillamente e borghesemente calando in un universo da “uno e centomila” ecco che cambia direzione. La situazione è elettrica e quelle quattro donne, formidabili attrici di diverse età -la stessa Licia Lanera con Monica Contini, Nina Martorana e Lucia Zotti– non solo sono la quinta essenza del femminile ma ognuna diventa il perno di una continua, e a tratti anche comica, girandola di spostamenti. Il gioco è scopertamente quello del teatro nel teatro. Si riflette sulla scena come in un’operazione a cuore aperto. Il confronto è serrato. Sono madri e figlie, mancate madri, mancate figlie. E intorno a loro, ma appena fuori dal seminato due uomini, uno fa continuo riferimento all’arte e al teatro (Mino Decataldo) l’altro, più giovane è apparentemente un tipo senza problemi (Danilo Giuva). Infine due personaggi esagerati, attori con la testa di capra e di bue (Ermelinda Nasuto e Andrea Sicuro) sono una citazione dell’antica tragedia greca, danno un tono barocco e visionario al tutto e, secondo Lanera, “sono un po’ spiriti guida, un po’ come pets domestici, commentano le misere interazioni”. Servono pure a suggerire una visione metafisica in sintonia con la ricerca di Lanera che vorrebbe sapere quale destino attende un teatrante che ha sacrificato la propria vita sul palcoscenico, forse nella sottesa volontà di restare nell’eternità. Ed è allora che prende forma la marionetta di James, a grandezza naturale. Il pupazzo è un po’ il feticcio della regista che vede in lui la prosecuzione della vita e, un po’ anche la propria immortalità. La marionetta come alter ego dell’attore secondo Gordon Craig poteva sostituire l’attore non perfetto. Kantor la riscopre come mix tra super marionetta e attore e nascerà quello straordinario capolavoro de “La Classe Morta”.

Veglia

E poi ci sono i Menoventi, minimo ensemble faentino formato da Gianni Farina e Consuelo Battiston, sperimentatori collaudati, autori di un artigianato teatrale di bella classe, raffinato e intellettualmente molto avanzato, che ricerca originali spazi d’espressione, andando su sentieri poco battuti. Amano sorprendere con allestimenti costruiti con progressivo slittamento drammaturgico, aprendo – come avviene in “Odradek”, mirabile prova di pochi anni fa- finestre temporali che si affacciano su mondi sconosciuti. Così avviene anche nella loro ultima fatica,“Veglia”, festa-spettacolo per celebrare i loro venti anni d’attività. Spettacolo spiazzante come si conviene ai Menoventi, che non guarda al futuro ma decelera sul tempo con una sorta di flash back su immaginari di comunità di tutto il pianeta. Una ricognizione sullo spazio-tempo, un po’ con lo spirito di Levi Strauss per la curiosa attenzione antropologica e un po’ con l’istinto basico di un teatrante dell’OdinTeatret che guarda al mondo come una immensa casa dove scambiare storie. Racconti appunto. I Menoventi li hanno selezionati da un libro di Jean-Claude Carrière, edito da Garzanti e intitolato “Il circolo del cantastorie. Storie, storielle e leggende filosofiche del mondo intero” (titolo originale “Le cercle des menteurs”). Una raccolta preziosa costruita dall’autore lungo i suoi viaggi. In questo volume si trovano racconti ebraici, enigmi zen, apologhi indiani, narrazioni sufi come leggende dell’Africa e fiabe irlandesi. Sono incredibili. Molte divertenti, alcune addirittura inquietanti. Farina e Battiston ebbero in regalo il volume da Goffredo Fofi, l’intellettuale e studioso scomparso di recente e al quale i teatranti hanno voluto dedicare la tappa di Kilowatt. E di sicuro Goffredo avrebbe ben gradito il modo in cui i due teatranti hanno allestito in modo semplice lo spazio del Chiostro di San Francesco come una colorata agorà con gli spettatori raccolti in circolo. Nella figura geometrica e rituale del cerchio i Menoventi hanno fatto coincidere gioco e festa con spirito di assemblea teatrale. Fatto soprattutto di condivisione e partecipazione in grado di sfidare ludicamente i limiti. Anche quelli dell’aldilà. In “Veglia” dove il master di cerimonie è lo stesso regista Farina nelle vesti di affabulatore, coadiuvato da Consuelo Battiston a lanciare scommesse (“quanti fagioli ci sono in questo vaso?” domanda, e tutti a scrivere su un foglietto) e raccontare. Si vince e si perde. E si allestisce anche un funerale per qualcuno che si dovrà prestare ad hoc. Nel frattempo si viaggia tre le intriganti storie persiane, racconti zen con la musica elettronica live di Muni. Si brinda come a un incontro tra amici. Come in una festa. O in una Veglia…

Resta

Compagnia italo francese, De-Mens Theatre (assai robusta la pattuglia dei transalpini, questa edizione a Kilowatt), fondata da Elena Borgogni, gavetta a Parigi e diciassette anni nella compagnia di Emma Dante e infine la decisione di fondare la sua compagnia. A Sansepolcro ha mostrato l’anteprima di “Resta” che mette nel centro la famiglia (soggetto e testo della stessa Borgogni), istituzione in crisi da più di un secolo ma con la quale ancora si fanno i conti. E questi, come nel caso di quella rappresentata da De-Mens Theatre, rischiano di essere molto amari. Soprattutto per la donna fotografata in una coazione a ripetere gli errori che hanno avvelenato diverse famiglie come la sua, per assenza d’amore. Un padre, professionista brillante, un nonno ex capitano di marina, un figlio perso nel mondo virtuale della Rete… C’è tutto un correre ed agitarsi mostrando nevrosi e vuoti affettivi che, finché si continuerà a mantenere in piedi la facciata, e non mettere in discussione i ruoli, si andrà verso lacerazione di rapporti, traumi e complessi che ciascuno dei componenti, soprattutto quelli più giovani, si porterà dietro tutta la vita. Bravi e motivati gli attori (oltre alla stessa Borgogni anche Jérémy Braitbart, Angelo Romagnoli e Sebastian Weber), scrittura lacunosa forse necessita ancora mettere un po’ d’ordine.

Je Suisse (Or not)

Dalla Svizzera il Collettivo Treppenwitz firma la performance per uno spettatore alla volta “Je Suisse (Or not)”, gioco di parole per dire Suisse come Svizzera ma anche storpiatura al femminile del verbo “io sono” (Je suis). Si viene ricevuti in un piccolo interno borghese. Delle poltrone, un tavolino con delle riviste, qualche immagine da sbirciare, un video e, soprattutto tanta attenzione all’ospite. E chi riceve è un orso. Sì un orso finto con la pelliccia bianca che comunica senza parlare. Viene mostrato l’album di famiglia e un panorama dei propri ricordi: dalla prima infanzia a oggi: dai momenti di intimità con i genitori agli attimi di gioco. Camilla Parini, la performer che si nasconde sotto la pelle dell’orso, zigzaga tra fantasia e realtà dopo aver ripensato al lascito della nonna. «Mia nonna -scrive – si divertiva a raccontare bugie, o almeno a me piaceva pensare che per lei fosse un divertissement e che, in fondo, il suo fosse solo un modo per raccontare la sua verità. Un giorno mi ha detto: ricordati di cercare l’orso! Poi in mezzo è passata la vita, e io mi sono dimenticata di tante cose». Qui sta l’intuizione: Siamo davvero quello che ricordiamo? Come gestiamo l’identità? Come erano i luoghi dell’infanzia e in che modo veniva percepita la famiglia? Sono interrogativi che vanno al cuore stesso dell’esistenza. Per un attimo fanno vacillare la memoria e turbano… L’orso saluta lasciando in ricordo al visitatore una bustina Haribo contenente dolci orsetti gommosi. Come fossero madeleine…

LA DANZA

Kilowatt ha sempre avuto una significativa attenzione nei confronti della danza, ospitando compagnie emergenti, solisti e gruppi internazionali. Non è un caso che questa edizione abbia voluto come “madrina” una danzatrice e coreografa come Raffaella Giordano che ha scritto, con i compagni di Sosta Palmizi, una parte importante della nascita della danza contemporanea in Italia. Per quanto riguarda il periodo oggetto di questo reportage va detto che si è riscontrato un livello medio molto buono. Cresciuta, e tanto, la capacità tecnica dei danzatori, un po’ più indietro le qualità della creazione. C’è chi si attarda su vecchi percorsi e chi invece appare confuso sulla strada da intraprendere.

Atletica ed energica la coppia di danzatori francese La Grive, Bastian Lefevre e Clementine Maubon che in “Abdomen” (vedi foto di Luca Del Pia in copertina) ha esibito una danza molto fisica, costruita con figure anche ironiche e dei corpo a corpo diretti e via via sempre più incalzanti. Una escalation che nel volgere di poco tempo assume il contorno di un vero duello con i due danzatori che si rincorrono e combattono come dei galli dandosi dei colpi decisi sull’addome e sul ventre. A metà strada tra il confronto di una disciplina di lotta poco conosciuta e un antico rituale di guerrieri.

Arrivano dagli Stati Uniti i due danzatori Billy Barry e Gianni Notarnicola che in “Goats (going on a trip, sis)” sono alle prese con un progetto di viaggio. Danza molto fisica, gags, tanta salutare ironia e autoironia.

Si confronta invece direttamente con “Le Metamorfosi” di Kafka “Strangers in the night” nuova creazione di Jos Baker, Linus Janser e Carlo Massari visto in anteprima, e che, con qualche ritocco è pronto per girare nei teatri la prossima stagione. Piacevole ritrovare la danza di Carlo Massari (ideazione e concept), come sempre esuberante e piena di vita, una autentico instancabile laboratorio di energia. I movimenti del trio sono fluidi e in buon accordo e si appoggiano anche a brani elettronici evocativi come “Above Us” di Sung e “Perseverance” di Ignacio Sanchez dal ritmo sostenuto. Si viaggia sempre sul limite tra umano e non umano, finzione e realtà. C’è molta ironia e ottima godibilità. Ancora un po’ di rodaggio e sarà uno spettacolo da non perdere.

Palestriti

Emerge dal passato un’ immagine di incredibile modernità. E’ un mosaico del quarto secolo che fa bella mostra di sé nella località siciliana di Piazza Armerina (Enna). Una villa lussuosa dove si sono scoperte delle autentiche preziosità, stanze lussuose e mosaici di grandi dimensioni. Alcuni di grande originalità, per non dire unico come quello delle “Palestriti”. Mette insieme per file orizzontali delle atlete dell’epoca in tenuta sportiva (il mosaico è anche conosciuto come quello delle “donne in bikini”). Il mosaico ha una atmosfera austera e ritrae le sportive in modo elegante. Sono dieci e ognuna di loro è intenta in uno sport differente, il cerchio, la palla, il tamburo. Qualcuna riceve il lauro per la vittoria. Vestono davvero una sorta di “bikini” ante litteram, anche se in realtà è una striscia di lino usata come fascia per coprire il seno. A questo universo affascinante e anche abbastanza inedito per tantissimi si è ispirata la talentuosa coreografa bolognese Simona Bertozzi per il suo nuovo lavoro “Palestriti” mostrato in anteprima a Kilowatt. Davvero un filo esile che nell’inventiva della coreografa trasforma un affresco vivente di migliaia d’anni fa all’improvviso contemporaneo, Assecondano, quasi con militanza le eccellenti danzatrici,Arianna Brugiolo, Federica D’Avenba, Paola Drera, Valentina Foschi. E’ un susseguirsi di figure evocative delle discipline, in cui progressivamente viene ampliato il concetto di sport inscenando rapporti di condivisione e competizione. E’ una danza molto fisica ma tessuta con leggerezza, Ripetuti stop and go sottolineano i movimenti trasformandoli in pose plastiche, con i corpi sottoposti ad attimi di tensione e in precario equilibrio. Ed è un rosario di citazioni ironiche del mondo sportivo maschile: dai lottatori di sumo ai combattenti di un ring. Si corre dando tutto se stesse senza risparmio e per un momento sembra davvero di vivere dentro un caleidoscopico match di migliaia d’anni fa dove giunge a bellissimo suggello finale “Road to Nowhere” dei Talkin Heads. Ottimo il supporto delle musiche originali di Melke Clarelli (sua anche la preparazione vocale delle danzatrici) e Davide Fasulo.

Asteroide

“Ma quando viene la danza?” bisbiglia uno spettatore al suo vicino… No non verrà. Almeno quella che uno si aspetta. Pure da un raffinato danceur e coreografo come Marco D’Agostin, stella emergente della scena contemporanea nazionale, di recente entrato nella scuderia di Claudio Longhi al Piccolo Teatro di Milano che con lui ha fatto un ottimo acquisto. D’altra parte le carte le ha tutte: intelligenza, lungimiranza, estro e postura. Anche in questo suo ultimo lavoro “Asteroide”, visto al Chiostro di Santa Chiara a Sansepolcro, per il programma di Kilowatt, mescola arditamente, ma con accortezza, gli elementi per farne fine uno spettacolo pop convincente, fatto di grazia, ironia, erudizione e consumata capacità di entertainment. La stessa che nel volgere di pochi anni l’ha fatto diventare un idolo per nuove generazioni. E non si parla di dance addicted bensì di giovani catturati dal suo indiscutibile talento nel comunicare trasversalmente gioie e dolori del nostro tempo. Soprattutto quelli vissuti alla sua età. O giù di lì. Accade così pure in questo nuovo allestimento che occhieggia al musical, anzi alla voglia di musical, discutendo di un serissimo tema quale è la scomparsa dei dinosauri. Cioè di una storia accaduta ere geologiche fa ma che spinge la riflessione sul tema delle estinzioni, quanto mai attuale oggi in presenza di una progressiva crisi climatica contro cui sembra mancare una reale capacità (o volontà) di opporsi. D’Agostin si è preparato bene, così tanto da tenere una conferenza. Sicuro del fatto suo snocciola dati e report scientifici.

Un attimo però. A sipario alzato il danzatore irrompe di corsa in una scena spoglia vestito pantaloni e casacca color kaki, con tanto di zaino d’antan manco fosse l’esploratore Stanleyin Africa alla ricerca di Livingstone. Dopo aver chiesto se in sala ci fosse per caso qualche esperto di paleontologia, racconta cosa accadde al nostro Pianeta, qualcosa come 66 milioni di anni fa quando, per colpa di un asteroide impazzito, caduto sullo Yucatan, la Terra restò avvolta in una lunga notte nera che decretò la fine appunto dei poveri e mostruosi dinosauri. Questo scoprirono il Premio Nobel Luis Alvarez e il figlio Walter che ne continuò l’opera di studio e divulgazione, ma dovette al contempo fronteggiare una crisi sentimentale: sua moglie lo lasciò solo con i suoi dinosauri. E’ a questo scienziato che D’Agostin si sovrappone raccontandolo nel suo “only one man show”. Estinzione di massa e fine di un amore. Perché no? E cosa ci potrebbe essere meglio, per raccontarlo e lenire il dolore, che un buon musical.

Ecco gli intervalli musicali e le canzoni (D’Agostin è intonato e ha una bella voce) scritte di proprio pugno in collaborazione con Luca Scapellato. Finisce un amore e nel racconto il privato s’intreccia al dramma di Alvarez. Crolla tutto. Come quando cadde la stella sulla terra. Un giorno basta scoprire uno strato di iridio in mezzo alle argille di Gubbioper capirlo. E’ la certificazione della fine di massa dei dinosauri. Ma da lì potrebbe iniziare anche la rinascita. Con il musical? Perchè no? In questo D’Agostin è davvero un performer speciale. Prende sotto braccio la storia e la vita del paleontologo e cerca di tirarlo fuori dalle secche dove con i suoi studi era finito sul piano sentimentale. Canta, ride, accennando figure di danza. E’ leggero, ironico e divertente. Una spettatrice legge un foglio sulle domande poste da D’Agostin sulla vita e sulla Terra. Penultima scena. D’Agostin vestito di paillettes e capello da cow boys glitterato fa una uscita da rockstar mentre lascia in azione sul palco uno strano robot a più gambe – quasi fosse partorito dalla fantasia di un Rambaldi– che si muove danzando. E’ la vita che verrà?

Considerazioni. Marco D’Agostin non è il nostro Marcos Morau, il regista e coreografo di punta in Spagna che sarà artista di riferimento per il biennio 2025-2027 della Triennale diMilano e ha chiuso recentemente il programma “Mith Makers” della Biennale Danza di Venezia diretta dal coreografo inglese Wayne McGregor dove ha presentato in prima assoluta “La Mort i La Primavera”, basata su un’opera postuma della scrittrice catalana Mercè Rodoreda. Morau – nel quale in molti vedono collegamenti con l’arte di Romeo Castellucci– che in questo istante viene indicato come la nuova stella del teatro e della danza europei, realizza un teatro visionario. Non mette in scena spettacoli di danza in senso stretto ma, in virtù della sua creatività, allestisce opere in cui utilizza molta fotografia (egli stesso è fotografo), teatro di regia, oltre ovviamente, anche danza di buon livello, musica, suoni curati e scenografia. Curioso: questo anno la Biennale Danza si è aperta con l’opera povera di danza, della brasiliana Carolina Bianchi, “Cadela Força, secondo capitolo”, e si è chiusa con un’altro lavoro dove la danza è uno dei linguaggi usati, come nel caso dell’opera di Morau.

La differenza tra il nostro D’Agostin e Morau è che, anche in un’opera come “Asteroide”, il giovane coreografo veneto mantiene un forte baricentro nella danza. Una danza sempre fortemente orientata ad un teatro dove il movimento dei corpi in scena è coreografia. Sul suo sito è scritto che “I suoi lavori si interrogano sul funzionamento della memoria, dando vita a dispositivi coreografici che a partire da archivi personali o collettivi cercano di innescare con il pubblico pratiche di partecipazione e immedesimazione”. E poco più in là si afferma che “la sua danza, una geografia complessa in cui suoni, parole e movimenti collidono di continuo, tende sempre verso la compromissione emotiva di chi la compie e di chi la guarda”. Ci sono in queste parole echi e ricordi delle lezioni rivoluzionarie della grande Pina Bausch. Corpo e gesto sono narrazione. E il teatro deve essere in grado di emozionare. La danza partecipa di questo movimento: così legge l’amore e il dolore. Punto fermo è soprattutto la presenza scenica da cui partono le azioni, le parole e i passi. Così in qualche modo anche in D’Agostin attrae proprio quella attitudine radicale che è presente in“Asteroide”: gestualità che richiama figure danzate ma si accompagna alle parole, i suoni e le canzoni in quell’originale trama di interconnessione con il musical.

Ancora su “Asteroide”. Leggendo i crediti si scoprono i nomi di Chiara Bersani, Sara Bonaventura, Nicola Borghesi, Damien Modolo, Lisa Ferlazzo Natoli. E ancora Marta Ciappina. Stanno quasi tutti nella sezione dove ci sono quelli che hanno condiviso i loro sguardi con quelli dell’autore. Sono coreografi, teatranti, registi e danzatori. E’ un fatto inedito per l’Italia, da salutare positivamente. La sensazione che stia prendendo corpo e nascendo un movimento che condivide idee e punti di vista. E’ un segnale importante: indica che l’arte può e deve essere anche momento di incontro e tensione collettiva sui sentieri dell’innovazione.

Devi fare login per commentare

Accedi